從基礎到實踐:Web核心概念與Nginx入門全解析

文章目錄

- 從基礎到實踐:Web核心概念與Nginx入門全解析

- 一、Web是什么?從基本概念到核心架構

- 1.1 Web的本質:一個超文本信息系統

- 1.2 B/S架構:Web的“前端-后端”分工模式

- 二、一次Web訪問的完整流程:從URL到頁面渲染

- 1. 輸入URL:明確訪問目標

- 2. DNS解析:把“域名”翻譯成“IP地址”

- 3. 建立TCP連接:“三次握手”搭建通信通道

- 4. 發送HTTP請求:告訴服務器“我要什么”

- 5. 服務器處理請求:靜態與動態資源的不同邏輯

- 6. 返回HTTP響應:服務器“給出答案”

- 7. 渲染頁面:瀏覽器把“代碼”變成“頁面”

- 三、HTTP/HTTPS協議:Web通信的“語言規范”

- 3.1 HTTP vs HTTPS:明文與加密的對決

- 3.2 HTTPS握手流程:如何建立安全通道?

- 3.3 HTTP狀態碼:服務器的“反饋代碼”

- 四、Nginx:高性能Web服務器的“優等生”

- 4.1 Nginx是什么?

- 4.2 Nginx vs Apache:核心差異對比

- 4.3 Nginx的進程結構

- 五、實操:搭建最小Web服務(Nginx+靜態頁面)

- 實驗目標

- 實驗環境

- 實驗步驟

- 1. 安裝Nginx

- 2. 創建靜態HTML頁面

- 3. 訪問頁面

- 4. (可選)用Wireshark抓包分析

- 六、Web的發展階段:從“只讀”到“智能”

- 總結

在互聯網深度融入生活的今天,我們每天打開瀏覽器訪問網頁、使用在線應用,背后都離不開Web技術的支撐。但你是否好奇,輸入一個URL到頁面加載完成的瞬間,究竟發生了什么?Web的核心架構是怎樣的?如何搭建一個最簡單的Web服務?本文將從Web基礎概念出發,詳解HTTP/HTTPS協議、Web請求流程,并帶你認識高性能服務器Nginx,最后通過實操搭建最小Web服務,幫你打通Web技術的“任督二脈”。

一、Web是什么?從基本概念到核心架構

1.1 Web的本質:一個超文本信息系統

Web(World Wide Web,萬維網)并非等同于互聯網,而是運行在互聯網之上的超文本信息系統——它以HTTP/HTTPS協議為“橋梁”,實現瀏覽器與服務器的交互,讓用戶能通過超鏈接訪問分布在全球的資源。其核心特點可總結為三點:

- 分布式:網頁、圖片、視頻等資源分散存儲在世界各地的服務器上,而非集中管理;

- 跨平臺:無論你用Windows、macOS還是Linux,只要安裝了瀏覽器(Chrome、Edge等),就能訪問Web資源;

- 無狀態:每次HTTP請求都是“一次性交易”,服務器不會主動記住客戶端的歷史操作(如需保存登錄狀態,需借助Cookie、Session等技術)。

1.2 B/S架構:Web的“前端-后端”分工模式

Web采用B/S架構(Browser/Server,瀏覽器/服務器架構) ,這種架構將用戶交互與數據處理分離,分工明確:

- Browser(瀏覽器):用戶的“操作入口”,負責向服務器發送請求(如點擊鏈接、提交表單),并將服務器返回的資源(HTML、CSS、JS等)渲染成可視化頁面;

- Server(服務器):后臺的“數據中樞”,接收瀏覽器的請求后,處理靜態資源(如圖片、HTML)或轉發動態請求(如用戶登錄驗證),最終將結果返回給瀏覽器。

二者的協作依賴“請求-響應模型”:瀏覽器主動發起請求,服務器被動響應,整個過程由HTTP/HTTPS協議規范數據傳輸格式。

二、一次Web訪問的完整流程:從URL到頁面渲染

當你在瀏覽器輸入http://www.example.com并按下回車,看似簡單的操作背后,隱藏著7個關鍵步驟:

1. 輸入URL:明確訪問目標

URL(統一資源定位符)是Web資源的“地址”,如http://www.example.com/index.html,其中http是協議,www.example.com是域名,index.html是具體資源路徑。

2. DNS解析:把“域名”翻譯成“IP地址”

瀏覽器無法直接通過域名找到服務器,需要借助DNS(域名系統) 完成“域名→IP地址”的轉換——就像通過通訊錄把“張三”的名字轉換成電話號碼。解析過程如下:

- 瀏覽器先查詢本地DNS緩存,若有記錄直接使用;

- 若無緩存,向本地DNS服務器(如運營商提供的DNS)發起查詢;

- 本地DNS服務器逐層向上查詢(根服務器→頂級域名服務器→權威服務器),最終返回目標服務器的IP地址(如

192.168.1.1)。

3. 建立TCP連接:“三次握手”搭建通信通道

拿到IP地址后,瀏覽器與服務器通過TCP協議建立可靠連接,這個過程被稱為“三次握手”:

- 瀏覽器發送“連接請求”給服務器;

- 服務器回復“同意連接”;

- 瀏覽器再次確認“收到回復”,連接正式建立。

4. 發送HTTP請求:告訴服務器“我要什么”

連接建立后,瀏覽器向服務器發送HTTP請求報文,包含請求方法、資源路徑、請求頭(如瀏覽器類型、Cookie)等信息。常見的請求方法有:

GET:獲取資源(如打開網頁);POST:提交數據(如登錄、注冊)。

5. 服務器處理請求:靜態與動態資源的不同邏輯

服務器收到請求后,根據資源類型分兩種處理方式:

- 靜態資源:無需計算的固定資源(如HTML、CSS、圖片、JS),Web服務器(如Nginx、Apache)直接讀取并返回;

- 動態資源:需要代碼計算生成的內容(如用戶訂單、實時新聞),Web服務器會將請求轉發給應用服務器(如Tomcat、Django),應用服務器再調用數據庫(如MySQL、Redis)查詢數據,執行代碼邏輯后生成結果。

6. 返回HTTP響應:服務器“給出答案”

服務器將處理結果打包成HTTP響應報文,包含狀態碼、響應頭(如內容類型、緩存策略)和響應體(如HTML代碼、圖片數據),通過TCP連接返回給瀏覽器。

7. 渲染頁面:瀏覽器把“代碼”變成“頁面”

瀏覽器接收響應后,按以下步驟渲染頁面:

- 解析HTML,生成DOM樹(文檔對象模型);

- 解析CSS,生成CSSOM樹(CSS對象模型);

- 合并DOM樹與CSSOM樹,生成渲染樹;

- 根據渲染樹計算元素位置、大小(布局),最終繪制到屏幕上。

三、HTTP/HTTPS協議:Web通信的“語言規范”

HTTP/HTTPS是Web通信的核心協議,二者的本質區別在于“安全性”,而HTTP狀態碼則是服務器對請求的“回話反饋”。

3.1 HTTP vs HTTPS:明文與加密的對決

| 特性 | HTTP | HTTPS |

|---|---|---|

| 安全性 | 明文傳輸,數據易被竊取、篡改 | 基于SSL/TLS加密,防止中間人攻擊 |

| 端口 | 默認80端口 | 默認443端口 |

| 證書 | 無需證書 | 需CA機構頒發的SSL證書(驗證身份) |

| 適用場景 | 靜態資源、非敏感信息訪問 | 登錄、支付、個人信息等敏感場景 |

簡單來說,HTTPS就是“HTTP+SSL/TLS”——在HTTP的基礎上增加了一層加密通道,確保數據在傳輸過程中不被泄露或篡改。

3.2 HTTPS握手流程:如何建立安全通道?

HTTPS通信前,客戶端與服務器需通過“TLS握手”協商加密規則,流程如下:

- 客戶端Hello:瀏覽器向服務器發送支持的加密算法列表、隨機數;

- 服務端Hello+證書:服務器選擇一種加密算法,返回SSL證書(含服務器公鑰、域名等信息)和隨機數;

- 客戶端驗證證書:瀏覽器檢查證書是否由可信CA機構頒發、是否過期、域名是否匹配,若驗證通過則生成新的隨機數;

- 協商密鑰:瀏覽器用服務器公鑰加密隨機數,發送給服務器;服務器用私鑰解密,得到隨機數,雙方基于隨機數生成對稱加密密鑰;

- 加密通信:后續所有HTTP數據都用對稱密鑰加密傳輸,確保安全性。

3.3 HTTP狀態碼:服務器的“反饋代碼”

HTTP狀態碼是三位數字,用于告訴瀏覽器“請求處理結果”,按首位分為5類,常見狀態碼如下:

| 類別 | 含義 | 常用狀態碼及說明 |

|---|---|---|

| 2xx | 成功 | 200 OK:請求成功;201 Created:資源創建成功 |

| 3xx | 重定向 | 301 Moved Permanently:資源永久遷移;304 Not Modified:資源未更新(使用緩存) |

| 4xx | 客戶端錯誤 | 404 Not Found:資源不存在(網址錯誤);401 Unauthorized:需登錄才能訪問 |

| 5xx | 服務器錯誤 | 500 Internal Server Error:服務器內部出錯;503 Service Unavailable:服務器繁忙 |

比如,當你輸入錯誤網址時,瀏覽器顯示“404頁面”,就是服務器返回的404 Not Found狀態碼。

四、Nginx:高性能Web服務器的“優等生”

在Web服務器領域,Nginx憑借“高并發、低資源消耗”的優勢,成為全球最流行的服務器之一(如淘寶、京東、騰訊等均在使用)。

4.1 Nginx是什么?

Nginx(發音“engine x”)是一款輕量級的HTTP服務器、反向代理服務器,由俄羅斯程序員Igor Sysoev于2004年發布。其核心優勢如下:

- 高并發:單臺服務器可支持3萬~5萬并發請求,遠超傳統的Apache服務器;

- 低資源消耗:運行時內存占用極低(通常僅幾十MB);

- 功能豐富:支持靜態資源處理、反向代理、負載均衡、熱部署(無需重啟即可更新配置);

- 穩定可靠:開源且社區活躍,bug修復及時,適合生產環境使用。

4.2 Nginx vs Apache:核心差異對比

Nginx與Apache是兩款主流的Web服務器,二者的設計理念差異顯著:

| 對比維度 | Nginx | Apache |

|---|---|---|

| 處理模型 | 基于事件驅動(異步非阻塞) | 基于進程/線程(同步阻塞) |

| 并發能力 | 強,支持百萬級連接 | 較弱,依賴硬件資源 |

| 靜態資源處理 | 效率極高 | 效率一般 |

| 熱部署 | 支持(無需重啟) | 不支持(需重啟服務) |

| 配置復雜度 | 簡潔,適合快速部署 | 靈活,但配置較復雜 |

簡單來說,Nginx更適合高并發、靜態資源密集的場景,而Apache更適合需要豐富模塊擴展的場景。

4.3 Nginx的進程結構

Nginx運行時包含兩種進程:

- 主進程(Master Process):負責管理工作進程,如讀取配置、啟動/停止工作進程、處理信號;

- 工作進程(Worker Process):負責實際處理客戶端請求,多個工作進程可同時運行(數量通常設置為CPU核心數,充分利用硬件資源)。

這種“主-從”進程結構確保了Nginx的穩定性——即使某個工作進程崩潰,主進程會立即重啟新的工作進程,不影響整體服務。

五、實操:搭建最小Web服務(Nginx+靜態頁面)

了解了理論知識后,我們通過實操搭建一個最簡單的Web服務,體驗“請求-響應”的完整過程。

實驗目標

- 安裝Nginx服務器;

- 創建靜態HTML頁面;

- 通過瀏覽器訪問頁面,驗證服務是否正常。

實驗環境

- 操作系統:Linux(以CentOS為例);

- 工具:終端、瀏覽器。

實驗步驟

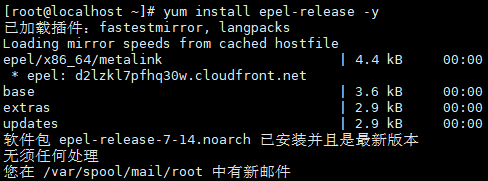

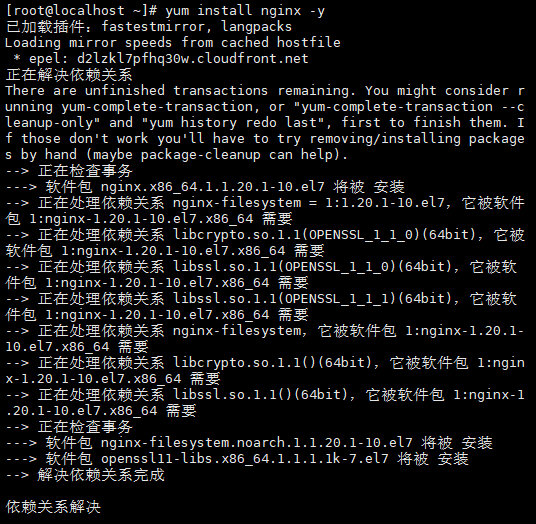

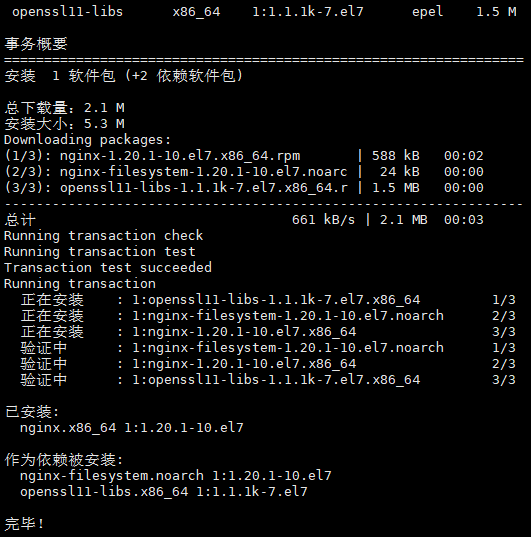

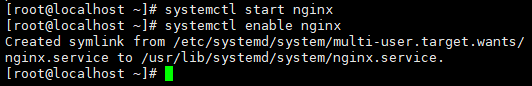

1. 安裝Nginx

- 打開終端,執行以下命令安裝Nginx:

# 安裝EPEL源(Nginx在EPEL倉庫中) yum install epel-release -y # 安裝Nginx yum install nginx -y # 啟動Nginx服務 systemctl start nginx # 設置開機自啟 systemctl enable nginx

2. 驗證Nginx是否啟動成功:在瀏覽器輸入服務器的IP地址,若看到Nginx默認歡迎頁,則安裝成功。

2. 創建靜態HTML頁面

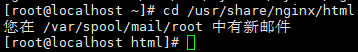

- 進入Nginx的默認網站根目錄(

/usr/share/nginx/html):cd /usr/share/nginx/html

2. 創建index.html文件,內容如下:

<!-- index.html -->

<html>

<head><title>My First Web</title><meta charset="utf-8">

</head>

<body><h1 style="color: #2c3e50;">Hello Web!</h1><p style="font-size: 16px;">這是我用Nginx搭建的第一個Web頁面~</p>

</body>

</html>

3. 訪問頁面

在瀏覽器輸入服務器的IP地址(如http://192.168.1.100),即可看到我們創建的靜態頁面——這意味著瀏覽器成功向Nginx發送請求,Nginx返回了index.html文件并被渲染。

4. (可選)用Wireshark抓包分析

若想深入觀察HTTP請求細節,可使用Wireshark抓包:

- 在本地電腦安裝Wireshark,過濾規則設置為

http and ip.addr == 服務器IP; - 刷新瀏覽器頁面,Wireshark會捕獲到HTTP請求和響應報文,可查看請求方法、狀態碼、響應體等信息。

六、Web的發展階段:從“只讀”到“智能”

Web技術并非一成不變,其發展大致可分為三個階段:

- Web 1.0(只讀時代,1990s-2000s):以靜態頁面為主,用戶只能瀏覽信息,無法互動(如早期的個人網站、新聞門戶);

- Web 2.0(交互時代,2000s-至今):用戶可生成內容(UGC),AJAX技術普及實現“無刷新交互”,代表產品有微博、知乎、抖音;

- Web 3.0(智能時代,探索中):以“語義網、去中心化、區塊鏈”為核心,追求數據主權回歸用戶,實現更智能的信息交互(如元宇宙、去中心化應用DApp)。

總結

Web技術的核心是“連接”——通過B/S架構連接用戶與服務器,通過HTTP/HTTPS協議連接請求與響應,通過Nginx等工具連接資源與訪問。從輸入URL到頁面渲染的每一步,都是技術協同的結果。

本文從基礎概念到實操搭建,帶你梳理了Web的核心邏輯,而Nginx作為高性能服務器,不僅是靜態資源的“托管者”,更是后續學習反向代理、負載均衡的基礎。后續我們將深入探討Nginx的高級配置,敬請期待!

27.移除元素 26.刪除有序數組中的重復項 283.移動零 977.有序數組的平方)

)

)

)

)

)

帶論文文檔1萬字以上,文末可獲取,系統界面在最后面。)