一、背景:編解碼標準演進背后的技術驅動

視頻編碼標準的更迭,從未只是一次簡單的技術升級,而是對碼率壓縮效率、編碼復雜度與畫質質量三者之間平衡點的持續探索。在 H.264 成為全平臺事實標準的十余年里,它成功支撐了 SD 至 1080P 的視頻消費浪潮;而隨著 4K/8K 超高清視頻、VR/AR 沉浸式應用和實時互動直播的迅速崛起,H.264 在壓縮效率和帶寬控制上的瓶頸已愈發明顯。

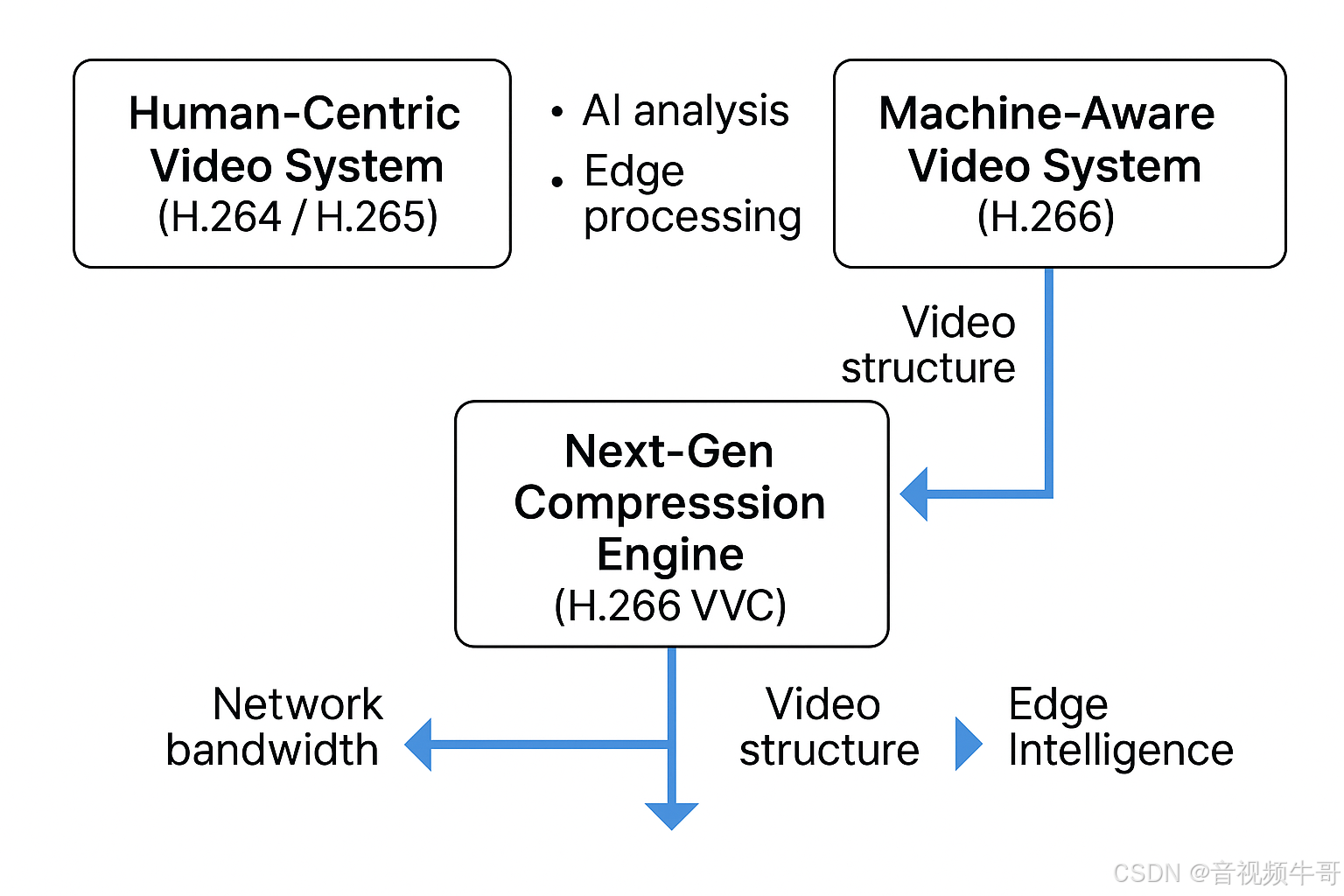

為應對更高分辨率、更高幀率、更低延遲的多重挑戰,H.265(HEVC)于 UHD 時代成為主流繼任者,帶來了 40-50% 的壓縮效率提升。然而,隨著邊緣計算、AI 視頻分析、廣域實時協作等新興場景的不斷涌現,行業亟需一套更極致壓縮、更適應異構計算平臺、同時具備低延遲特性的下一代編解碼標準。

在這一背景下,兩股新勢力脫穎而出:

-

H.266(VVC, Versatile Video Coding):由 MPEG 與 ITU 聯合推動,延續 H.26x 標準系譜,主打廣泛適用性與高壓縮比;

-

AV1:由 AOM 聯盟主導,強調開源、免授權費、互聯網友好性,面向在線內容分發生態。

作為多年專注于RTSP/RTMP 實時流媒體鏈路、低延遲直播系統的技術實踐者,我們嘗試從編解碼效率、實時傳輸適配性、硬件生態、系統落地等多個維度,全面梳理 H.266、H.265、AV1 及 H.264 之間的關鍵技術演進及其產業應用趨勢,為開發者和系統集成者提供具有參考價值的深度視角。

二、標準對比:H.264、H.265、AV1 與 H.266 的核心技術差異

新一代視頻編碼標準的核心目標,始終是在更小的碼率下提供更高質量的視頻,并能適應現代計算環境(多核 CPU、GPU、ASIC、云邊協同)和多樣化的應用場景(點播、直播、AI 處理、低延遲互動)。

下面我們以工程落地角度,剖析主流編解碼標準的關鍵指標:

📊 編碼標準核心指標對比表

| 編碼標準 | 相對壓縮效率 | 編碼復雜度 | 解碼復雜度 | 硬件支持現狀 | 延遲控制能力 | 開源生態 | 典型應用場景 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| H.264 (AVC) | 基準 | ★☆☆☆ | ★☆☆☆ | ?(全面) | ?(成熟) | ? OpenH.264 等 | 直播、視頻會議、監控 |

| H.265 (HEVC) | ↗ +40-50% | ★★★☆ | ★★☆☆ | ?(廣泛) | ?(優化可<200ms) | ?? 商業授權限制 | UHD直播、點播、編解碼網關 |

| AV1 | ↗ +25-35%(相對H.265) | ★★★★ | ★★★☆ | ?? 部分支持(移動端不足) | ?(軟件解碼延遲高) | ? libaom、SVT-AV1 | OTT點播、瀏覽器視頻播放 |

| H.266 (VVC) | ↗ +50%(相對H.265) | ★★★★★ | ★★★★ | 🚧 初期(芯片支持剛起步) | 潛力大,需硬件配合 | 部分實現如 VVenC | 超高清視頻、AI 歸檔、未來低延遲場景 |

🔍 核心技術演進焦點:

-

壓縮效率提升路徑:

-

H.265 → H.266 主要通過更細致的CTU塊劃分結構、幀間預測模式、變換策略優化等方式實現壓縮率提升。

-

AV1 則通過多級變換、層級預測、幀內濾波等手段,減少空間冗余。

-

-

復雜度與實時性的矛盾加劇:

-

H.264 之所以能統治直播與監控市場,是因為其計算輕量、軟硬件廣泛適配。

-

H.266 雖然壓縮能力極強,但其 編碼復雜度為 H.264 的 10 倍以上,實時編碼在移動設備上仍具挑戰。

-

-

生態成熟度決定落地速度:

-

H.265 已被多家 SoC 廠商原生集成,直播和監控系統高度依賴。

-

H.266 當前仍主要停留在研究/試商用階段,AV1 雖在瀏覽器端普及,但直播尚未形成閉環。

-

三、H.266 的技術亮點:為未來視聽系統而生的“全能型”編碼標準

H.266 / VVC(Versatile Video Coding) 是繼 H.265(HEVC)之后,由 ITU-T 和 MPEG 聯合推出的下一代國際視頻編碼標準,其命名中的 “Versatile” 即強調其廣泛適配性和多場景融合能力。相較于前代標準,H.266 在壓縮率、編碼結構、適配能力等方面進行了深度革新,目標是成為 4K/8K 超高清視頻、AR/VR、AI 視頻分析等場景下的“通用編碼平臺”。

以下是 H.266 的關鍵技術亮點解讀:

? 1. 壓縮效率再進化:碼率節省高達 50%

-

相比 H.265,H.266 可在相同畫質下將碼率再降低 40-50%;

-

對于 4K、8K、360°視頻、HDR 內容尤為顯著;

-

這意味著同樣網絡條件下,可承載更高分辨率或更多并發流。

📌 應用價值舉例:在 RTSP 監控場景中,使用 H.266 可將單路 4K 碼率從 12Mbps 降至 6Mbps 以下,極大節省邊緣-云傳輸帶寬。

? 2. 靈活的分塊結構(QTMT + Binary Tree)

-

引入 多層四叉樹(QT)+ 多種多級樹(MT) 分區方式;

-

相比 H.265 更細粒度、更靈活,有助于精準適配運動區域、邊緣變化;

-

在復雜場景中實現更高編碼效率。

📌 對直播和監控而言,可更有效處理畫面靜動態差異大的環境(如夜視、雨雪等復雜畫面)。

? 3. 多參考幀預測與改進運動估計

-

增強幀間參考策略,支持更豐富的幀組結構(GOP);

-

提高了復雜運動場景的預測準確性;

-

同時兼顧編碼效率與時域一致性。

📌 對于 AI 視頻分析而言,這使得模型在接入前端壓縮流時,仍能提取到完整的時間連續信息。

? 4. 高精度變換與環路濾波優化

-

支持多種 4x4 到 64x64 的可變塊變換(DCT-II、DST-VII 等);

-

新一代的 SAO(Sample Adaptive Offset)、ALF(Adaptive Loop Filter)技術進一步提升主觀畫質;

-

特別適用于高對比度、高動態范圍視頻。

? 5. 面向并行與低延遲優化的架構設計

-

雖然 H.266 復雜度高,但標準設計時已考慮并行處理能力:

-

支持 tile、slice 并行編碼;

-

解碼器可以提前解碼非依賴塊,適配多核/多線程場景;

-

-

這為未來GPU、FPGA、ASIC 等硬件平臺上的實時實現打下基礎。

📌 在未來的低延遲直播系統中,一旦硬件加速成熟,H.266 有潛力取代 H.265 成為主力編解碼標準。

? 6. 場景適配性強:一套編碼適配多種應用

H.266 的 “Versatile” 不只是命名,而是真正的設計理念。它不僅適用于傳統的壓縮與播放場景,還支持:

| 場景類型 | 支持情況 |

|---|---|

| 直播 / 低延遲編碼 | ?(架構支持并行與 GOP 優化) |

| 點播 / 高質量存儲 | ?(壓縮率極高) |

| 360° / VR 視頻 | ?(適配 Tile-Based 編碼) |

| AI 視頻分析輸入流 | ?(結構保持、精度高) |

小結

H.266 并非一次簡單升級,而是為全面支持未來超高清視頻時代而設計的“全能型”編碼標準。它在壓縮率、結構靈活性、畫質保持和平臺適配性等方面實現了跨代飛躍。但與此同時,高復雜度也帶來了實現門檻,其廣泛應用仍依賴于編碼芯片、解碼硬件和實時轉碼技術的發展。

四、從直播 / 監控 / AI 角度看 H.266 的工程挑戰與機會

盡管 H.266/VVC 在標準層面展現出令人驚艷的壓縮效率和通用性,但對于工程實踐者而言,編解碼標準的“好”不僅是算法層面的好,更重要的是:能否被用起來,跑得動,調得穩。特別是在低延遲直播、邊緣智能監控、AI 視覺識別等典型場景中,H.266 的應用面臨現實的落地門檻與可預期的應用窗口。

1?? 實時直播:復雜度 vs 延遲的極限拉鋸

挑戰:

-

H.266 編碼復雜度極高(是 H.265 的 10 倍以上),在 CPU 上實時編碼幾乎不可行;

-

當前大多數編碼器尚停留在“離線編碼/存儲轉碼”階段,缺乏高效實時實現;

-

推拉流直播系統(如 RTMP / SRT / RTSP)對延遲極度敏感,編碼端延遲常成為系統瓶頸。

機會:

-

隨著 ASIC、FPGA、GPU 專用編碼器(如 Intel Xeon GPU、國產寒武紀等)支持 VVC 編碼,H.266 在低延遲實時推流中有望落地;

-

對于“偽直播”或“近實時直播”業務,如遠程教學、虛擬演播室、政企內網大屏,H.266 可在控制延遲在 500ms 內的前提下,實現高畫質、低帶寬傳輸。

📌 工程建議:

當前階段直播系統仍以 H.264/H.265 為主,H.266 更適合“準實時 + 高畫質”類場景作為轉碼輸出方案。

2?? 智能監控:邊緣算力與傳輸成本的雙重考驗

挑戰:

-

安防攝像頭/邊緣終端處理器(如海思、安霸等)需支持 H.266 編碼,仍待芯片更新;

-

視頻監控場景要求全天 24h 編碼,多路并發,對功耗與實時性極為敏感;

-

云邊傳輸鏈路資源有限,視頻壓縮質量直接影響 AI 檢測性能。

機會:

-

H.266 可將高分辨率監控碼率壓縮至 H.264 的 25% 左右,顯著降低云邊鏈路帶寬;

-

編碼結構保留時域與空間語義特征,有助于無損對接 AI 檢測算法(如行為識別、徘徊分析);

-

結合智能網關、輕量 RTSP 服務,可在邊緣完成 VVC 解碼與轉發,為后端系統提供兼容輸出 + 高壓縮傳輸的橋梁能力。

📌 工程建議:

當前可采用 H.265 編碼 → 云端離線轉碼為 H.266 存檔的方式;待芯片側支持 H.266 后,再實現原生邊緣編碼與分發。

3?? AI 視頻分析:視頻不是看,而是“被算法看”

挑戰:

-

AI 分析系統依賴視頻幀間連續性和結構保真,傳統編碼中丟幀/壓縮偽影會顯著影響算法識別精度;

-

需要在保證結構完整性的前提下,控制幀率與碼率,平衡模型輸入與傳輸資源;

-

若分析模塊部署在邊緣或嵌入式設備上,解碼計算壓力需顯著優化。

機會:

-

H.266 在設計上就兼顧了AI 友好性,其壓縮方式盡可能保留運動矢量與結構邊緣,適合直接供 AI 引擎讀取;

-

部分廠商(如 Fraunhofer、騰訊 ARC Lab)已嘗試將 VVC 解碼后數據流對接 OpenVINO、TensorRT 等推理框架,打通“解碼-預處理-分析”鏈路;

-

對于云端 AI 訓練與歸檔,H.266 可用作長周期視頻數據的高密度存儲格式。

📌 工程建議:

AI 系統可逐步從傳統 YUV 解碼輸入轉向“VVC 解碼直連 Tensor 數據流”,節省解碼中間環節,并提高處理吞吐。

小結:現實與未來之間,落地節奏需“以終為始”

| 維度 | 當前挑戰 | 中期機會 |

|---|---|---|

| 實時直播 | 編碼復雜度過高,硬件支持不足 | 新一代 GPU/ASIC 推出后低延遲可期 |

| 視頻監控 | 芯片尚未支持,功耗敏感,多路并發受限 | 節省帶寬,提升存儲效率,AI適配度高 |

| AI 分析 | 幀間結構壓縮損失影響識別精度 | 編碼保結構,推理友好,適合 AI 接口整合 |

H.266 的落地路徑并不會一蹴而就,但對于追求“極致壓縮 + 低延遲 + 智能分析融合”的下一代視頻系統而言,它無疑是值得布局的方向。

五、技術演進趨勢與應用場景預測:誰會率先用上 H.266?

雖然 H.266/VVC 標準已于 2020 年正式發布,但如同當年的 H.265 一樣,它從“標準發布”到“規模應用”仍需經歷一個典型的技術演進周期:標準 → 編碼器實現 → 硬件支持 → 生態工具鏈 → 商業應用普及。站在 2025 年這個關鍵節點,我們可以清晰看到 H.266 的未來之路正在加速成型。

大牛直播SDK的RTSP和RTMP播放器延遲展示:

Windows平臺 RTSP vs RTMP播放器延遲大比拼

1?? 技術演進節奏:從離線轉碼到實時分發的路線圖

| 階段 | 當前進展 | 典型標志 |

|---|---|---|

| 標準發布期 | ? VVC 標準定稿,參考實現公開 | Fraunhofer VVenC/VVdeC 編解碼器 |

| 編碼器優化期 | ? 軟件編碼器初步可用,轉碼場景落地 | 騰訊、Bilibili、愛奇藝等啟動云轉碼測試 |

| 硬件適配期 | 🔄 芯片廠商逐步推出支持 VVC 的 SoC | 聯發科、Intel Xeon GPU 測試樣品 |

| 生態搭建期 | 🔄 FFmpeg、VLC 等逐步兼容 VVC | FFmpeg v6.1 起支持 VVdeC 解碼 |

| 規模部署期 | 🚧 直播、監控等高實時場景尚在觀望 | 預計 2025-2026 年進入邊緣系統驗證階段 |

📌 工程視角提示:當前使用 H.266 最穩妥的路徑,是從“云端轉碼 + 離線存儲 + 高壓縮歸檔”起步,逐步向“邊緣編碼 + 實時播放”演進。

2?? 誰會最先用上 H.266?三類“先行者”場景預測

🔹 OTT 視頻平臺 / 視頻云服務商

-

面對 PB 級視頻內容的存儲與分發壓力,任何 1% 的壓縮率提升都具有經濟價值;

-

采用 H.266 進行轉碼歸檔,可在不影響用戶體驗前提下,節省大量存儲與帶寬;

-

典型代表:YouTube、愛奇藝、Bilibili、Netflix 等。

? 應用場景:高碼率點播內容(4K HDR 電影、賽事回放)、轉碼歸檔、云點播。

🔹 智能交通 / 城市安防 / 工業監控系統

-

多路攝像頭 + 長周期錄像是帶寬和存儲重災區;

-

H.266 的高壓縮比 + AI 友好結構,有助于降低整體系統成本并提升算法識別效率;

-

隨著國產芯片支持 H.266 的可能性增加(如海思/君正/瑞芯微路線),監控邊緣端會率先迎來 VVC 實裝潮。

? 應用場景:高清視頻卡口、軌道交通監控、港口/工地多路監控歸檔。

🔹 云邊 AI 計算平臺 / 視頻智能感知設備

-

AI 系統對“視頻流量小 + 結構完整”有剛性需求;

-

H.266 具備天然優勢:壓縮率高 + 編碼結構利于后續圖像建模;

-

對邊緣平臺(如機器人、無人機、車載終端)而言,在 SoC 支持后可直接推送 H.266 碼流上云分析。

? 應用場景:邊緣 AI 感知終端、無人機視頻回傳、遠程視頻識別系統。

3?? SDK 與集成商的部署建議:從“可選支持”向“策略適配”演進

對于音視頻 SDK、播放器框架、流媒體服務器廠商而言,H.266 的接入建議如下:

| 模塊 | 當前建議 | 后續演進方向 |

|---|---|---|

| 播放器 | ? 加入 VVdeC 軟件解碼 fallback 支持 | 🔄 逐步支持 GPU/硬件加速的動態切換 |

| 推流 SDK | ?? 暫以 H.265 為主 | 🚀 后續可支持 H.266 profile + codec fallback |

| 轉碼系統 | ? 支持 H.265 → H.266 批量轉碼 | 📦 引入場景感知編碼策略(運動/靜態/AI輸入) |

| 輕量 RTSP 服務模塊 | ? 保持解碼能力兼容性 | 🧠 引入“智能分發”:客戶端能力協商選擇編碼格式 |

📌 開發建議:大牛直播SDK 等通用播放器框架,可考慮加入 codec capability negotiation(編解碼能力協商)機制,讓接入端根據平臺自動匹配最佳碼流(如 H.264 fallback,H.266 優先)。

小結:H.266 的大規模應用,不是“替代”,而是“重構”

H.266 不會一夜之間取代 H.264 或 H.265,它更像是在構建未來視頻架構的新地基。

-

對于大流量點播平臺,是降本增效的新路徑;

-

對于智能視頻系統,是AI 感知友好型編碼標準;

-

對于直播與低延遲場景,是待硬件成熟后的升級方向。

從標準到產業,從算法到硬件,從播放器到傳輸鏈路——H.266 的普及,是一場逐步滲透的系統工程,而不是一場閃電戰。

六、結語:為什么我們仍需提前布局 H.266?

盡管當前的直播、監控、AI 視頻系統仍以 H.264 和 H.265 為主力,H.266 看似“尚在路上”,但從長期視角來看,它代表的并不僅僅是一次壓縮效率的躍升,而是一次全方位的視頻技術范式轉變。

? 1. H.266 是下一代視頻基礎設施的壓縮引擎

未來的視頻系統將承載更多任務:

-

從“供人觀看”擴展為“供機器分析”;

-

從“中心處理”轉向“邊緣智能”;

-

從“單端播放”邁向“全場景協同感知”。

在這一轉型中,傳統的 H.264/H.265 編碼結構已難以滿足:

-

AI 需要更高結構還原度的視頻流;

-

邊緣傳輸需要更小的碼率;

-

多終端異構播放需要更靈活的解碼能力。

H.266 正是為這些場景預設的編碼引擎——不僅壓縮得更好,還編碼得更懂“語義”和“結構”。

? 2. 從“技術儲備”到“系統演進”的戰略窗口期已開啟

產業規律告訴我們:任何一個新標準的成功,都依賴于先行者的“種子落地”。

此刻的 H.266 就像 2013 年的 H.265:

-

編碼器剛剛可用;

-

硬件生態正在鋪開;

-

軟件系統處在“支持 vs 不支持”的臨界點。

對視頻技術廠商而言,不是等到客戶提出支持 H.266 才開始準備,而是從現在就應打下“能力底座”:

-

播放器具備基礎解碼適配能力;

-

推流/轉碼系統具備 H.266 profile 預設;

-

服務端具備 codec 協議協商與動態切流能力;

-

開發團隊對 H.266 的結構、API 和調優機制具備基本認知。

? 3. 兼容而不綁定,演進而不激進

布局 H.266,并不意味著拋棄現有標準,而是要構建一種“向下兼容、向上演進”的技術策略。

大牛直播SDK 等多協議流媒體系統,可借助模塊化設計:

-

播放端可自動判斷平臺能力,優先解碼 H.266,否則 fallback 到 H.265/H.264;

-

推流與轉碼端可配置目標編碼格式,靈活應對不同平臺側寫;

-

邊緣節點與云平臺之間支持混合編解碼部署,保障性能與兼容性并存。

📌 換句話說:H.266 不會取代一切,但會重構一切。

🔚 最后的話

從視頻技術發展的趨勢來看:

-

H.264 是通用時代的可靠基石;

-

H.265 是 UHD 時代的過渡主角;

-

AV1 是開放生態的網絡革新者;

-

而 H.266,是多場景智能時代的真正基礎設施。

對于每一個構建視頻系統的開發者、架構師與產品負責人而言,今天對 H.266 的理解與準備,將決定三年后系統的性能邊界與演進空間。

讓我們從今天開始,為“視頻新基礎設施”的到來,提前做好準備。

📎 CSDN官方博客:音視頻牛哥-CSDN博客

)

—Dubbo Provider處理服務調用請求源碼)

![6-Django項目實戰-[dtoken]-用戶登錄模塊](http://pic.xiahunao.cn/6-Django項目實戰-[dtoken]-用戶登錄模塊)

![視覺圖像處理中級篇 [2]—— 外觀檢查 / 傷痕模式的原理與優化設置方法](http://pic.xiahunao.cn/視覺圖像處理中級篇 [2]—— 外觀檢查 / 傷痕模式的原理與優化設置方法)

戰士:序)