這幾年,很多組織在推進數字化轉型時遇到一個共同的問題:業務節奏越來越快,但內部協作的“架構”卻越來越跟不上節奏。技術架構的變革,必須同步推動組織架構的重塑。特別是隨著云計算和微服務架構的廣泛應用,這種影響愈發明顯。

今天我們就從ITIL 4的視角,來聊聊云計算和微服務到底是怎么影響組織架構的,以及像華為、阿里這樣的大型企業又是如何通過技術架構調整推動組織能力演進的。

一、IT架構決定組織協作模型

1.技術架構演進帶來角色變遷

早期IT架構以集中式為主,數據中心、網絡、服務器等資源都由專門團隊統一管理。這種結構天然對應著職能型組織,每一個環節都有專人負責、逐級傳遞。

但隨著云計算、容器、Serverless等技術的普及,原來的“重運維”邏輯逐漸轉變為“輕部署+彈性支撐”,這對組織架構提出了新的要求:能否快速響應變化、跨團隊自助協同、減少層級依賴,成為關鍵。

2.服務組件化推動團隊結構重組

在微服務架構下,一個完整的系統被拆解成多個小型服務,每個服務獨立開發、測試、部署、監控。這種結構要求團隊具備完整的服務生命周期管理能力,不再是多個部門依次接力,而是一個團隊端到端負責一組微服務的開發與運營。

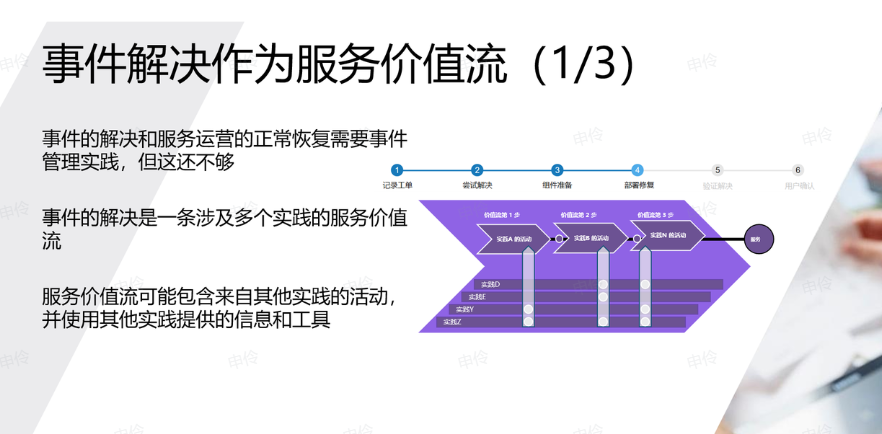

ITIL 4所提出的“產品型服務管理”“端到端價值流”,在微服務架構下就找到了極好的實現土壤。

二、云計算如何賦能扁平化組織

1.運維角色被“平臺能力”替代

云平臺的一大優勢在于將傳統的基礎設施管理“平臺化”處理,比如自動擴容、自動備份、容災切換、權限管理等都由平臺實現。這樣原本需要多個團隊協調完成的事情,現在一個產品小組就可以在控制臺上獨立完成。

這直接推動組織向扁平化轉型——少了層級協調、多了本地化決策,更適合圍繞價值流組建小團隊、快速迭代。

2.降低了技術壁壘,增強了協作彈性

云平臺提供了標準化的服務(如數據庫、緩存、身份認證等),不再需要每個團隊都配備專門的基礎設施專家。這樣,技術棧“通用化”的同時,也推動團隊形成以業務為中心的能力結構。

在課堂中我曾經舉過一個例子:一家公司在從物理機環境遷移到云平臺后,將原來分散在基礎架構組、網絡組、安全組的職責集中交給產品小組內部的“平臺接口人”來協調,大幅提升了交付效率。過去需要一周審批的操作,現在十分鐘就完成。

三、微服務架構帶來的組織變革

1.服務解耦 → 團隊邊界重構

微服務架構的核心是解耦。每個服務有自己的數據庫、接口協議、部署流程,運行時互不影響。這種“最小單元自治”的架構理念也直接傳導到了組織層面:每個小團隊負責一組服務,獨立開發、測試、發布、監控。

這也意味著過去“開發寫完就交給運維”的流水線式協作,必須轉變為“開發運維一體化”的協作型組織。

2.弱化職能邊界,強化目標協同

由于每個服務的目標非常清晰,組織在分工時更傾向于按服務價值進行劃分,而不是按技術職能進行劃分。這正好契合了ITIL 4中“圍繞價值流構建協作團隊”的設計原則。

四、案例:阿里的實踐啟發

阿里在“雙11”期間承載了海量并發,其背后支撐就是徹底微服務化的系統架構。組織層面,每一個產品線都像一個小公司,擁有自主的技術、產品、運營團隊。協作靠標準接口和統一平臺,避免了傳統的多級匯報和跨部門審批。

他們通過DevOps工具鏈打通開發到部署全過程,使得每一個小團隊都能獨立完成服務的生命周期管理。這是ITIL 4中“協作型團隊+可視化價值交付”的現實落地方式。

ITIL 4大師級課程官方授權講師長河老師原創,末經許可,不得轉載

)

![[論文閱讀] 人工智能 + 軟件工程 | 微信閉源代碼庫中的RAG代碼補全:揭秘工業級場景下的檢索增強生成技術](http://pic.xiahunao.cn/[論文閱讀] 人工智能 + 軟件工程 | 微信閉源代碼庫中的RAG代碼補全:揭秘工業級場景下的檢索增強生成技術)

![[2025CVPR-目標檢測方向] CorrBEV:多視圖3D物體檢測](http://pic.xiahunao.cn/[2025CVPR-目標檢測方向] CorrBEV:多視圖3D物體檢測)