1. 調度器在 K8s 中的位置與核心流程

API Server ←→ etcd ←→ kube-scheduler ←→ kubelet

創建:用戶提交 Pod 描述(YAML/Helm/Operator)。

監聽:調度器通過 Watch 機制捕獲到

spec.nodeName=""的 Pod。過濾:根據資源、污點、親和性等“硬性條件”過濾出可行節點(Feasible Nodes)。

打分:對可行節點按策略打分,最高分勝出。

綁定:將

spec.nodeName寫入 Pod 對象,目標節點的 kubelet 開始真正啟動容器。重調度:節點故障或資源不足 → 刪除原 Pod → 回到步驟 2。

調度器是控制面唯一的“決策大腦”,但它不做網絡/存儲分配;它只是給 Pod 選“座位”。

2. 調度方式全景圖

| 級別 | 方法 | 典型場景 | 備注 |

|---|---|---|---|

| 強制 | nodeName | 排障、DaemonSet | 優先級最高,繞過調度器 |

| 標簽 | nodeSelector | 指定 gpu=true、ssd=true | 簡單,功能有限 |

| 親和 | nodeAffinity | 軟/硬親和 | 支持 In/NotIn/Gt/Lt/Exists |

| Pod 間 | podAffinity / podAntiAffinity | 同域部署、打散 | 需大量計算,大集群慎用 |

| 污點 | taint + toleration | 隔離生產/測試、驅逐 | NoSchedule / PreferNoSchedule / NoExecute |

| 高級 | 多調度器、擴展器、Score 插件 | 自定義算法 | 自 1.19 支持 Scheduling Framework |

3. 手把手實戰:從簡單到高階

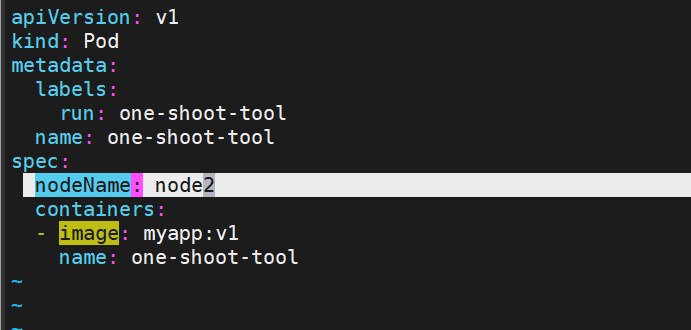

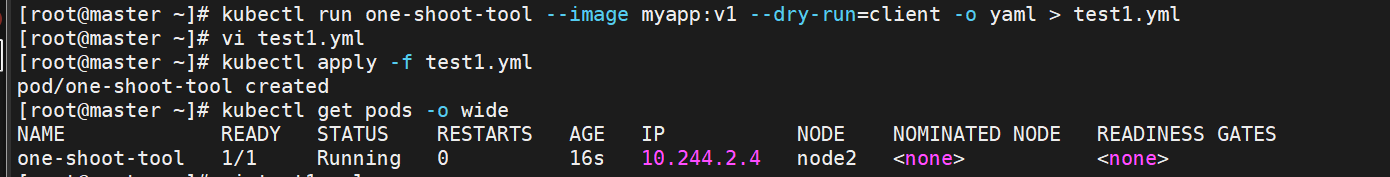

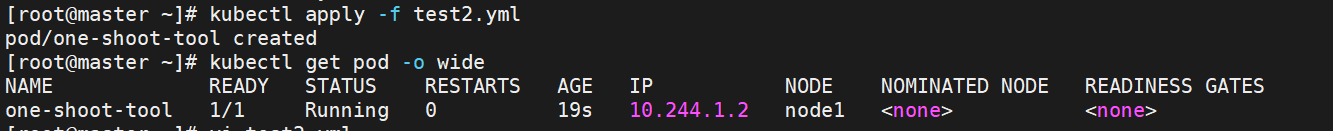

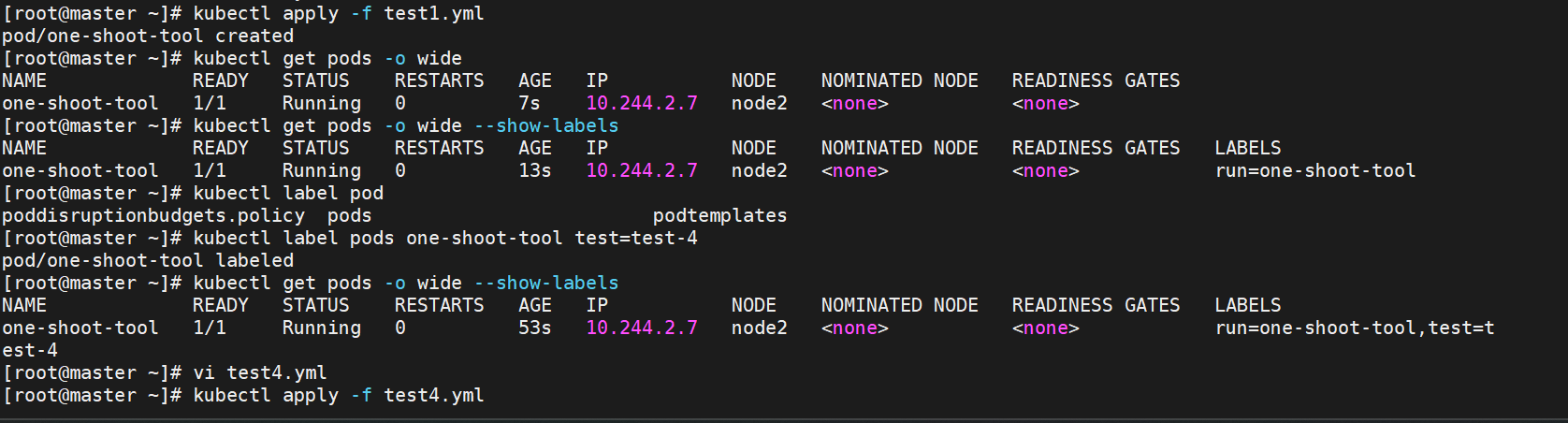

3.1 nodeName —— 一把梭,但風險高

apiVersion: v1

kind: Pod

metadata:name: one-shot-tool

spec:nodeName: k8s-node2 # 直接綁定,不經過調度器containers:- name: debugimage: alpine:latestcommand: ["sleep", "3600"]缺點:節點不存在或資源不足時直接 Pending,調度器不會幫你重試。

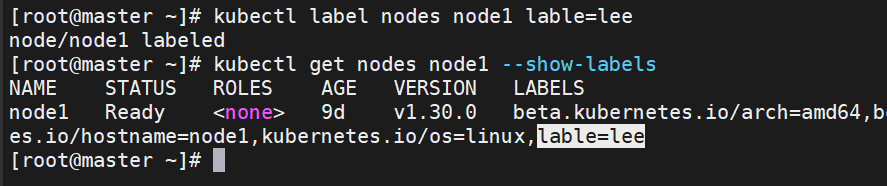

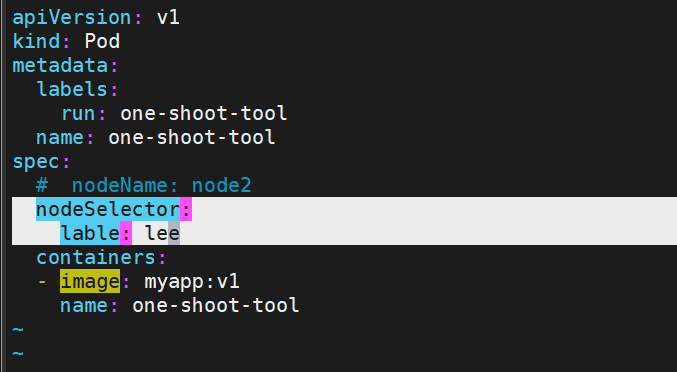

3.2 nodeSelector —— 80% 場景已夠用

# 給節點打標簽

kubectl label node k8s-node1 disktype=ssd zone=beijing

spec:nodeSelector:disktype: ssdzone: beijing小技巧:對同一類節點批量打標簽

kubectl label node -l node-role.kubernetes.io/worker= tier=frontend

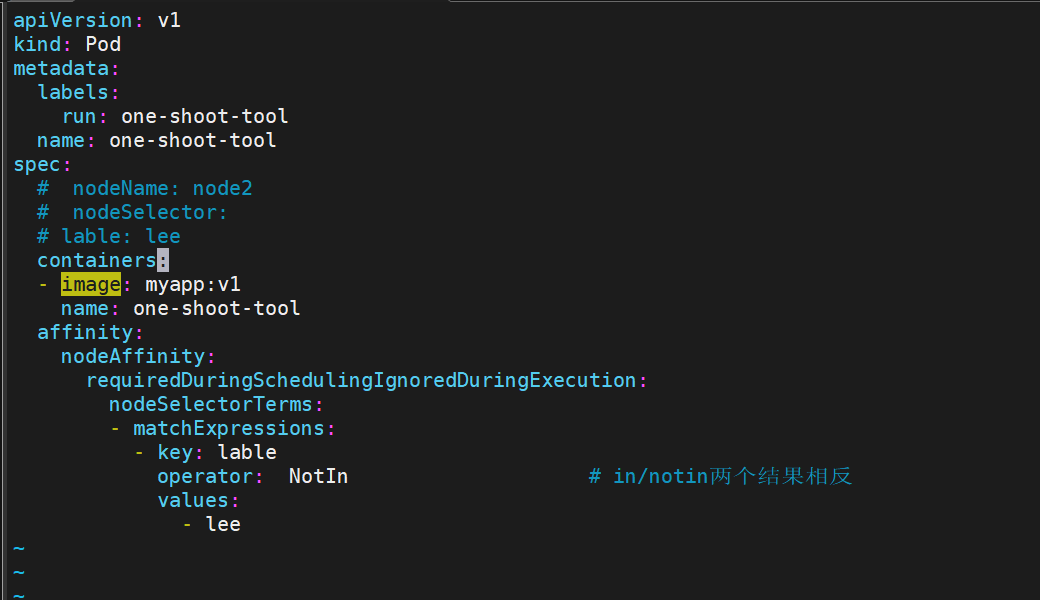

3.3 nodeAffinity —— 軟/硬策略組

nodeaffinity支持多種規則匹配條件的配置如

| 匹配規則 | 功能 |

|---|---|

| ln | label 的值在列表內 |

| Notln | label 的值不在列表內 |

| Gt | label 的值大于設置的值,不支持Pod親和性 |

| Lt | label 的值小于設置的值,不支持pod親和性 |

| Exists | 設置的label 存在 |

| DoesNotExist | 設置的 label 不存在 |

affinity:nodeAffinity:requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution: # 必須滿足nodeSelectorTerms:- matchExpressions:- {key: disktype, operator: In/NotIn(#在節點中或不在), values: ["ssd"]}preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution: # 盡量滿足- weight: 50preference:matchExpressions:- {key: zone, operator: In, values: ["beijing"]}IgnoreDuringExecution:節點標簽變更后,已運行 Pod 不動。

支持

Gt/Lt做資源范圍篩選,如 cpu 核數大于 32。

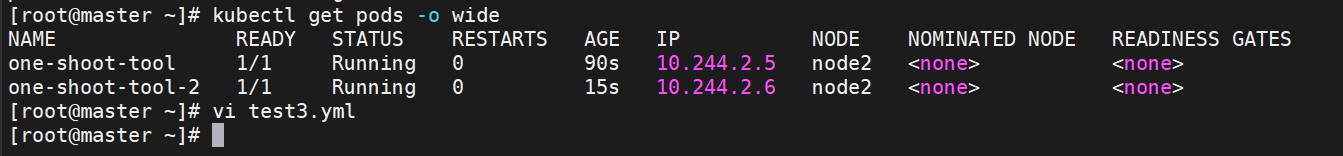

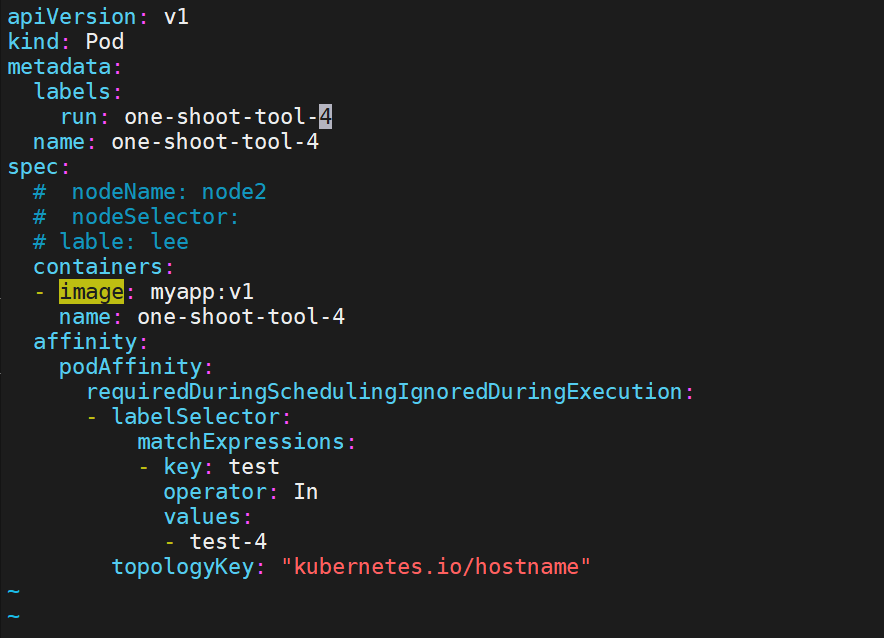

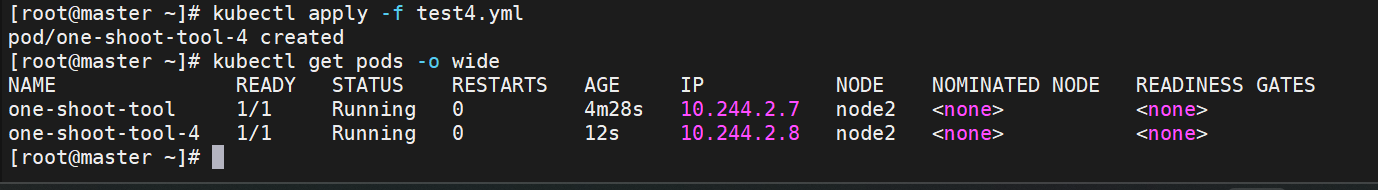

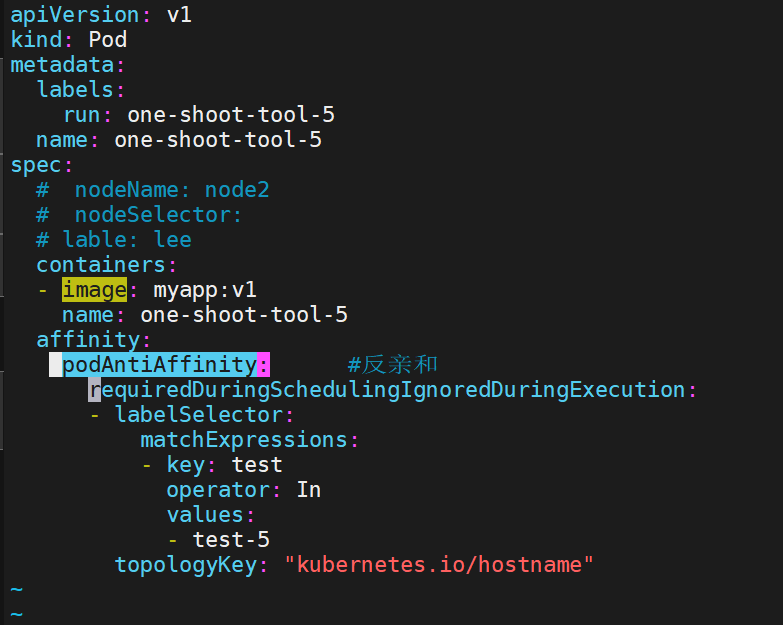

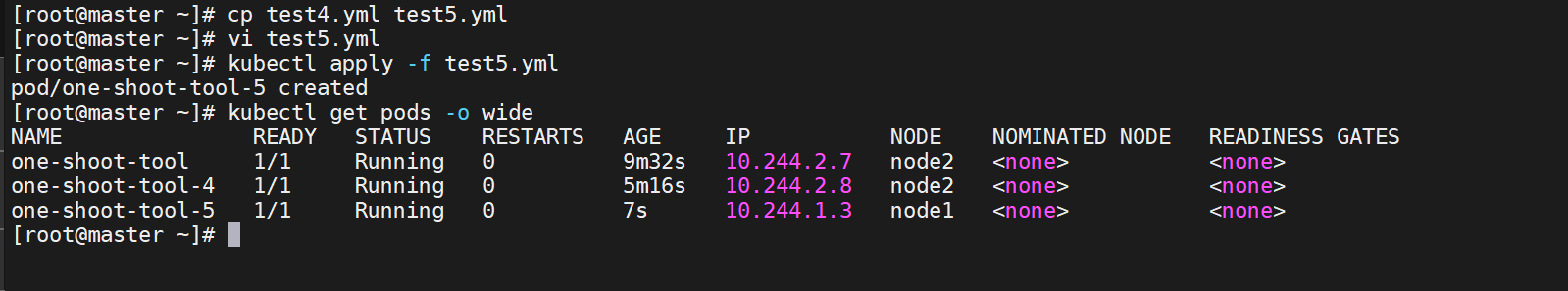

3.4 Pod 間親和與反親和

那個節點有符合條件的POD就在那個節點運行

podAffinity 主要解決POD可以和哪些POD部署在同一個節點中的問題

podAntiAffinity主要解決POD不能和哪些POD部署在同一個節點中的問題。它們處理的是Kubernetes集群內部POD和POD之間的關系。

Pod 間親和與反親和在與更高級別的集合(例如 ReplicaSets,StatefulSets,Deployments 等)一起使用時,

Pod 間親和與反親和需要大量的處理,這可能會顯著減慢大規模集群中的調度。

3.4.1 親和:主要解決POD可以和哪些POD部署在同一個節點中的問題

3.4.2 反親和:主要解決POD不能和哪些POD部署在同一個節點中的問題

經驗值:大規模集群開啟

topologyKey: topology.kubernetes.io/zone可實現跨可用區打散。

3.5 Taint & Toleration —— 隔離與驅逐雙殺

3.5.1 概念

Taints(污點)是Node的一個屬性,設置了Taints后,默認Kubernetes是不會將Pod調度到這個Node上

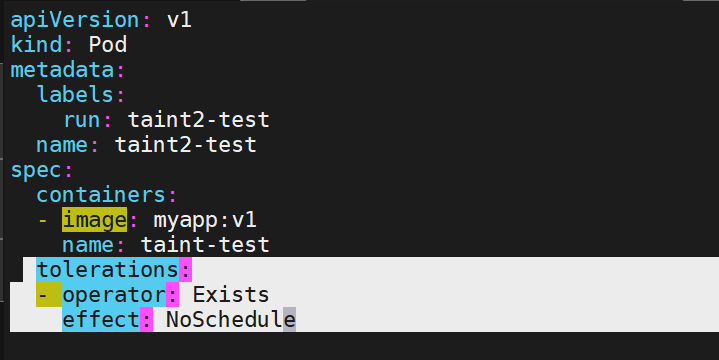

Kubernetes如果為Pod設置Tolerations(容忍),只要Pod能夠容忍Node上的污點,那么Kubernetes就會忽略Node上的污點,就能夠(不是必須)把Pod調度過去

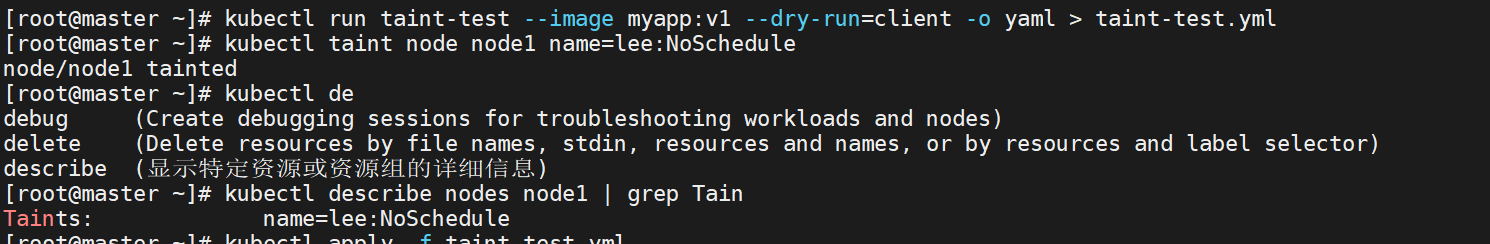

可以使用命令 kubectl taint 給節點增加一個 taint:

$ kubectl taint nodes <nodename> key=string:effect ? #命令執行方法

$ kubectl taint nodes node1 key=value:NoSchedule ? #創建

$ kubectl describe nodes server1 | grep Taints ? ? ? #查詢

$ kubectl taint nodes node1 key- ? ? ? ? ? ? ? ? #刪除其中[effect] 可取值:

| effect | 作用 | 常用場景 |

|---|---|---|

| NoSchedule | 新 Pod 不來 | GPU 節點僅跑 AI 任務 |

| PreferNoSchedule | 盡量不調度 | 線上節點留有余量 |

| NoExecute | 已運行 Pod 驅逐 | 節點維護、內核升級 |

3.5.2 實戰:

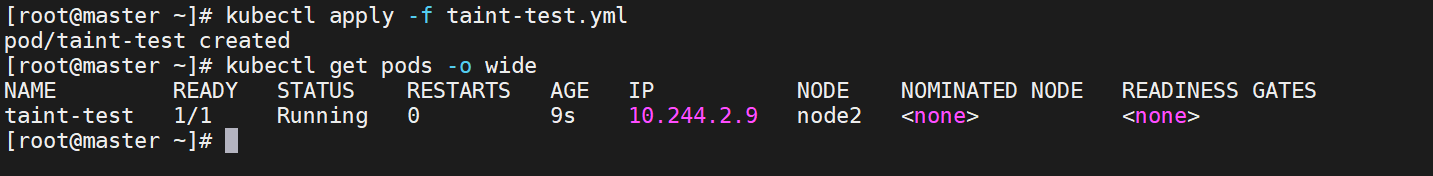

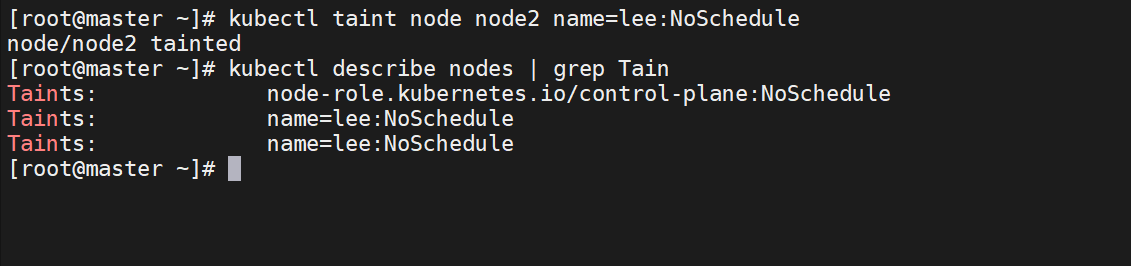

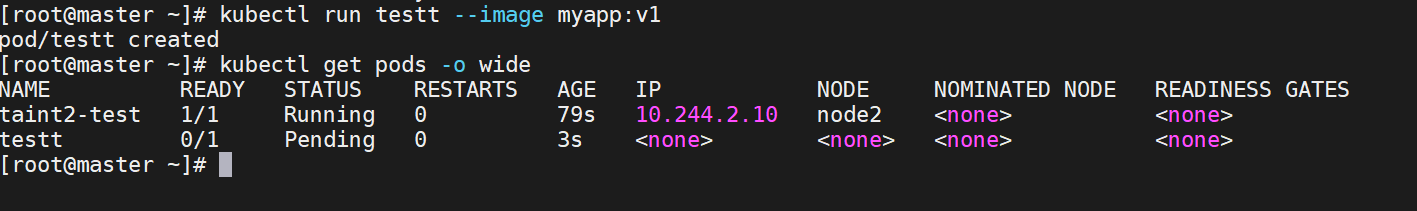

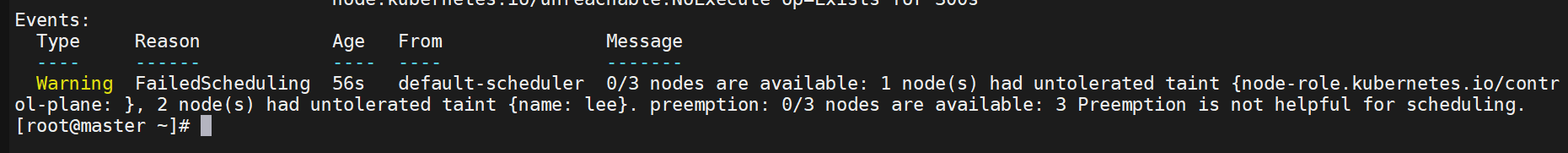

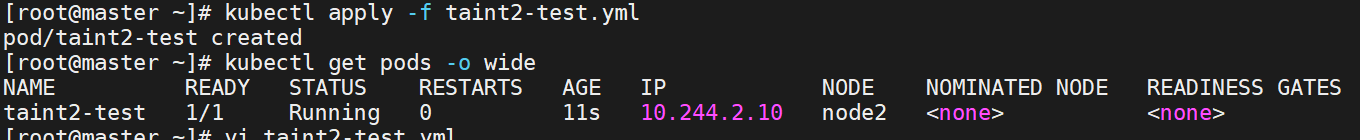

測試污點容忍,node1,node2都設置為NoSchedule

未設置容忍的則顯示為pending

4. 調度器擴展:自定義策略與性能

4.1 多調度器

當默認調度器無法滿足業務場景(如 GPU Binpack、Spark 動態資源)時,可部署自定義調度器并指定:

spec:schedulerName: volcano4.2 Scheduling Framework(1.19+)

通過插件鏈在 PreFilter / Filter / Score / Reserve / Permit / Bind 階段插入自定義邏輯,無需重編 kube-scheduler。

示例:NodeResourcesFit、PodTopologySpread、Coscheduling(gang scheduling)。

4.3 性能調優

大規模集群建議開啟

percentageOfNodesToScore(默認 50%),減少打分節點數量。監控指標:

scheduler_binding_duration_seconds、scheduler_scheduling_attempt_duration_seconds。

5. 排查 Pod 無法調度的一頁速查

| 現象 | 可能原因 | 排查命令 |

|---|---|---|

| Pending | 資源不足 | kubectl describe pod?→ Events |

| Pending | 節點污點 | kubectl get node -o json | jq '.items[].spec.taints' |

| Pending | 親和沖突 | kubectl get pod -o wide?查標簽 |

| Pending | PVC 未綁定 | kubectl get pvc |

| Node Lost | 節點 NotReady | kubectl get node, 查 kubelet / 網絡 / 磁盤 |

6. 總結與最佳實踐

90% 場景

nodeSelector + nodeAffinity + podAntiAffinity 即可滿足。污點策略

? 生產節點:dedicated=production:NoSchedule

? 測試節點:env=test:PreferNoSchedule大規模集群

? 避免 topologyKey 過細,減少計算量。

? 使用 namespace + 污點做物理隔離,而非反親和暴力打散。持續治理

? 每個季度 review 節點標簽、污點、調度策略。

? 用 Gatekeeper / Kyverno 做策略即代碼(Policy as Code)。

附錄:一鍵清理實驗資源

kubectl delete pod,deploy --all --grace-period=0 --force

:Oracle 11g LISTAGG函數使用陷阱,缺失WITHIN子句解決方案)

)

)