名詞解釋

走向:傾斜的層面與水平面的交線走向線,走向線兩端延伸的方向即為走向;

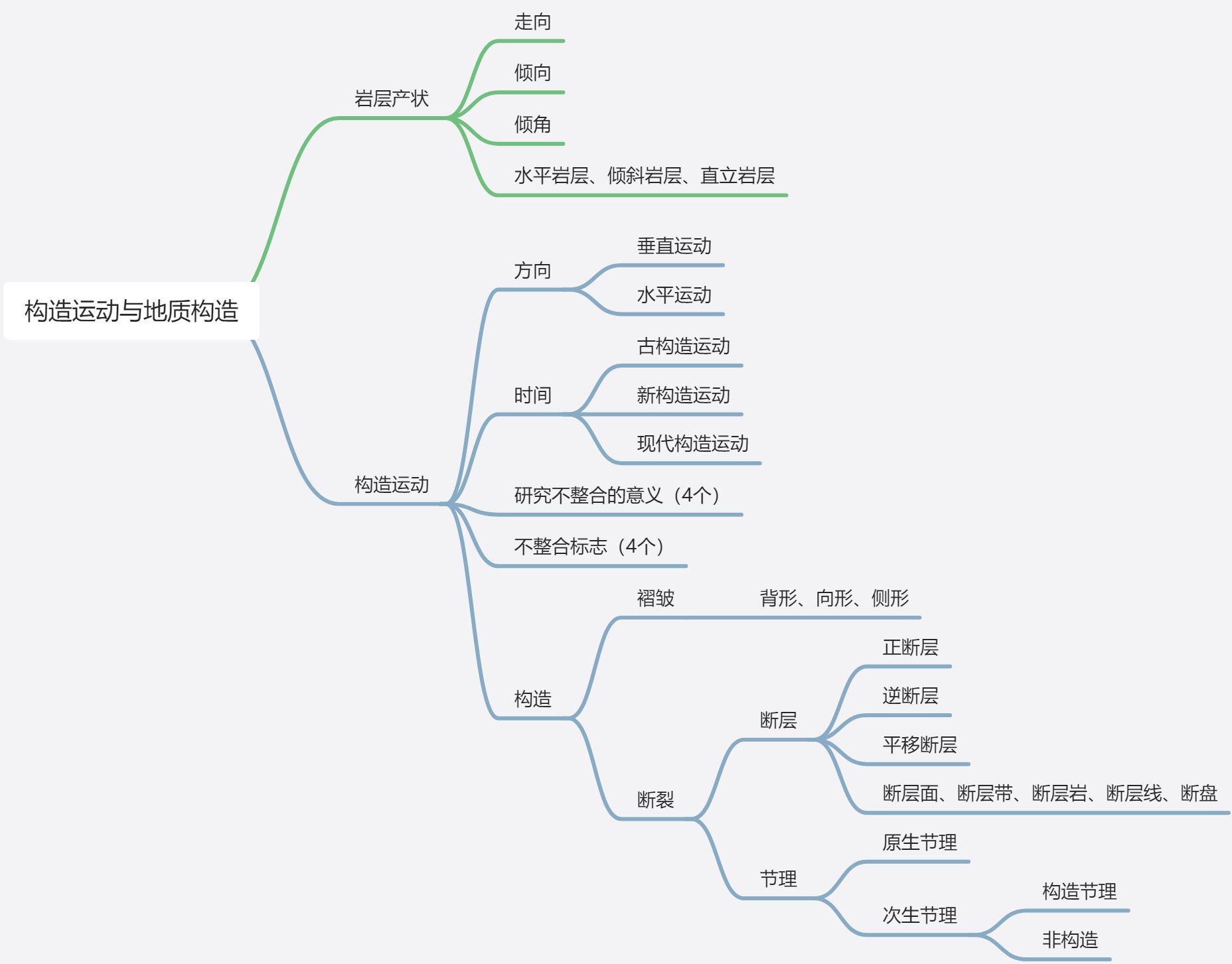

構造運動:由于地球內部動力引起的組成巖石圈物質的機械運動,也可稱地殼運動或巖石圈運動;按方向分為垂直運動和水平運動,按時間分為古構造運動、新構造運動、現代構造運動;

平行不整合:上下兩套地層產狀基本平行,但二者之間有明顯的沉積間斷(即缺失了部分地層)。形成過程:地殼穩定下降、沉積→平穩上升、遭受剝蝕→平穩下降、沉積;

角度不整合:上下兩套地層產狀不平行, 且缺失了部分時代的地層, 接觸界面與上覆地層平行,與下伏地層斜交。形成過程:地殼平穩下降、沉積→地殼強烈活動,發生褶皺、變質或巖漿活動→平穩上升、遭受剝蝕→平穩下降、沉積;

地質構造:組成地殼的巖石、巖層、巖體在構造運動的作用下發生的變形或變位的形跡;

褶皺:巖層的層面、變質巖的片理面 、巖體的流面等,在地質應力作用下所發生的連續彎曲現象;

背斜:巖層向上拱起,以老地層為對稱中心;

向斜:以新地層為對稱中心;

斷層:巖石中規模較大破裂面、順破裂面兩側巖石發生明顯位移的斷裂

正斷層:

逆斷層:

走向滑動斷層:平移斷層作用的應力是來自兩旁的剪切力作用,其兩盤順斷層面走向相對移動,而無上下垂直移動;

簡答題

古構造運動及其表現:

古近紀(老第三紀)及以前

表現:

巖相及地層厚度:地殼穩定一定環境下形成的沉積物厚度有一極大值,巖層厚度較鄰區同一巖層薄,上升幅度大甚至曾出露地表;

地層接觸關系: 平行不整合:上下兩套地層產狀基本平行,但二者之間有明顯的沉積間斷(即缺失了部分地層)。形成過程:地殼穩定下降、沉積→平穩上升、遭受剝蝕→平穩下降、沉積; 角度不整合:上下兩套地層產狀不平行, 且缺失了部分時代的地層, 接觸界面與上覆地層平行,與下伏地層斜交。形成過程:地殼平穩下降、沉積→地殼強烈活動,發生褶皺、變質或巖漿活動→平穩上升、遭受剝蝕→平穩下降、沉積。

地質構造:巖石無論多么堅硬,都會有一個可以彎曲、斷裂或流動的極限點,當超過其彈性變形極限點時候,要么發生彎曲,要么破裂。褶皺+斷裂

褶皺的基本類型和要素:

巖層的層面、變質巖的片理面 、巖體的流面等,在地質應力作用下所發生的連續彎曲現象。通常我們把巖層的連續彎曲稱為褶皺;

巖層的新老關系已知時,分為兩種:背斜與向斜,其中背斜以老地 層為對稱中心,向斜以新地層為對稱中心。巖層的新老關系不明時分為三種:背形、向形與側形(右)。其中背形向上隆起,向形向下隆起,側形中部向側面彎曲。

1)核部 褶皺彎曲的中心部位。背斜核部地層最老,向斜核部地層最新。 對同一褶皺而言,隨著出露高度的不同,褶皺核部地層會發生相應的變化; (定角大小:平緩、開闊、中常、緊閉、等斜)

2)翼部 褶皺核部兩側的部位。對同一個褶皺而言,核部兩側的翼部地層以核部為中心鏡相對稱。當兩褶皺(背斜、向斜)相鄰時,兩核部之間翼部為共同部分;

3)轉折端 指褶皺面從一翼過渡到另一翼的彎曲部分。(圓弧褶皺、尖棱褶皺、箱型褶皺)

4)樞紐 指單一褶皺面最大彎曲點的連線。樞紐在空間上可以是直線、曲線或折線,樞紐產狀可以水平、傾斜也可以是直立。(水平褶皺、傾伏褶皺、直豎褶皺、波狀褶皺)

5)軸面 由各相鄰褶皺面的樞紐所連成的面。軸面可以是平面、曲面;空間上可以垂直、傾斜、水平的。(直立、斜歪、倒轉、平臥、翻轉)

形成存在五種模式:縱彎褶皺作用(巖層在順層擠壓力作用下,巖層內部由微起伏轉變成主波長,控制褶皺形態)、橫彎褶皺作用(巖層受到垂直與巖層層面方向的外力作用而發生的褶皺)、底辟褶皺作用、柔流褶皺作用和剪切褶皺作用

斷層的幾何要素和基本類型:

巖石中規模較大破裂面、順破裂面兩側巖石發生明顯位移的斷裂,具有層次性,規模有大有小,對成礦及工程穩定性影響明顯;

斷層面(巖石被斷開并沿之滑動的破裂面。該面可以水平的、直立的、傾斜的;可以平直的、彎曲的,也可以波狀起伏的)、斷層帶(大的斷層不是一個簡單的面,而是由一系列破裂面或次級斷層組成的帶)、斷層巖(斷層帶中被揉碎的巖石巖塊、巖片及角礫)、斷層線(斷層在地表的出露線)、斷盤(斷層面兩側沿斷層面發生位移的巖塊);

正斷層,逆斷層(高角度逆斷層:斷面傾角在45度以上。低角度逆斷層:斷面傾角小于45度,逆沖斷層:位移量很大的低角度逆斷層,傾角在30度左右),走向平移斷層,斜向滑動斷層;

地壘、地塹;

褶皺和斷層的基本組合類型:

復背斜和復向斜:兩翼被一系列次級褶皺復雜化的大型褶皺構造;中央部位次級褶皺的組成地層老于兩次次級褶皺為復背斜,中央新于兩側則為復向斜;

隔擋式和隔槽式褶皺:一系列平行褶皺組成,背斜緊閉、向斜平緩開闊為隔擋式;

疊瓦式逆沖斷層:斷層走向與褶皺樞紐平行,底部往往具有傾角很小的底板逆沖斷層;

階梯狀正斷層:若干條產狀基本一致的正斷層組成;

地壘和地塹:

:Oracle 11g LISTAGG函數使用陷阱,缺失WITHIN子句解決方案)

)

)