摘要:將大型語言模型(LLMs)的權重從16位量化到更低位寬,是實際部署大規模Transformer模型到更具性價比的加速器上的通用方法。GPTQ已成為大語言模型規模下一站式訓練后量化的標準方法之一。然而,其內部工作原理被描述為一系列臨時性的代數更新,這些更新掩蓋了任何幾何意義或最壞情況下的保證。在本研究中,我們發現,當針對線性層從后向前(即從最后一維到第一維)執行時,GPTQ在數學上與巴拜(Babai)針對由該層輸入的海森矩陣(Hessian matrix)所定義的格點上的經典最近向量問題(Closest Vector Problem,CVP)的最近平面算法完全一致。這一等價性基于一個復雜的數學論證,并產生了兩個分析結果:(i)GPTQ的誤差傳播步驟獲得了一個直觀的幾何解釋;(ii)在無裁剪條件下,GPTQ繼承了巴拜算法的誤差上界。綜合來看,這些結果為GPTQ奠定了堅實的理論基礎,并為將數十年格點算法的研究進展引入未來十億參數模型量化算法的設計打開了大門。Huggingface鏈接:Paper page,論文鏈接:2507.18553

研究背景和目的

研究背景:

現代生成式預訓練Transformer模型(如GPT系列)因其強大的語言生成能力而備受關注,但這些模型通常包含數百億甚至更多的參數,導致在推理過程中需要數百GB的內存。為了降低內存需求和計算成本,將模型權重從16位量化到更低位寬(如4位)成為一種普遍的解決方案。然而,量化過程會引入誤差,如何在不重新訓練模型的情況下有效減少量化誤差成為一個關鍵問題。

GPTQ作為一種標準的一站式訓練后量化方法,通過逐個量化權重并利用最優更新規則校正剩余未量化權重,從而最小化每層的量化誤差。盡管GPTQ在實證上取得了成功,但其內部工作機制缺乏明確的幾何解釋和最壞情況下的誤差保證,這限制了研究者對量化過程的理解以及未來量化算法的設計。

研究目的:

本研究旨在揭示GPTQ算法背后的幾何原理,通過將其與格點理論中的最近向量問題(CVP)及其經典解法——巴拜(Babai)最近平面算法相聯系,為GPTQ提供一個清晰的幾何解釋,并證明其在無裁剪條件下的誤差上界。此外,本研究還希望借助格點算法的研究進展,為未來十億參數模型的量化算法設計提供新的思路。

研究方法

1. 理論分析:

- 量化與CVP的等價性: 首先,研究證明了在L2距離下,線性層的量化問題與格點上的最近向量問題(CVP)具有相同的解,當且僅當結構條件滿足時(即基礎矩陣B和目標向量y的設置與量化問題的設置相匹配)。

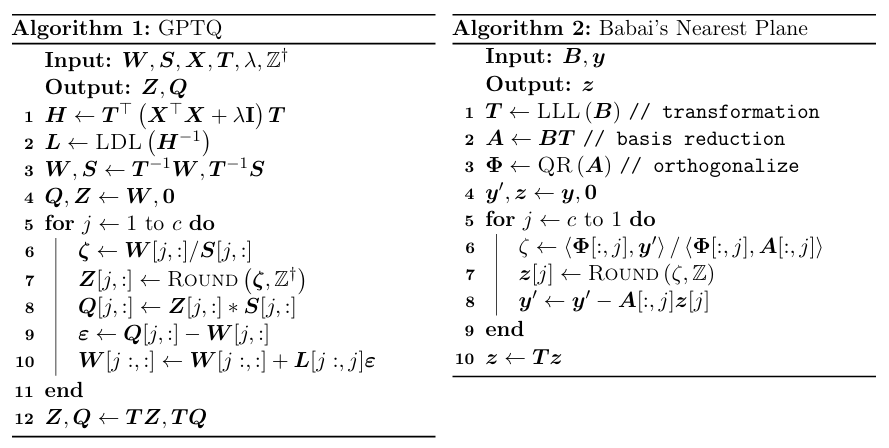

- GPTQ與巴拜算法的等價性: 進一步,研究揭示了當GPTQ算法從后向前(即從最后一維到第一維)執行時,其與巴拜最近平面算法在數學上是等價的,這一等價性基于海森矩陣的因子分解和復雜的數學論證。

2. 算法構建:

- 批量化巴拜量化算法: 為了提高計算效率,研究提出了批量化處理的巴拜量化算法(Algorithm 3),通過禁用基礎縮減(LLL reduction)和調整量化順序,實現了計算資源的有效利用。

- 最小支點排序: 針對量化順序對誤差的影響,研究提出了一種新的排序啟發式——“最小支點”排序(Algorithm 4),該排序基于海森矩陣的LDL分解的對角線元素,旨在最小化誤差上界中的跡項。

3. 實驗驗證:

- 雖然原文未詳細描述實驗設置和結果,但理論上通過對比GPTQ和巴拜算法在不同量化場景下的表現,可以驗證兩者等價性的正確性和新排序啟發式的有效性。

研究結果

1. 幾何解釋:

- 研究證明了GPTQ的誤差傳播步驟可以直觀地解釋為在激活空間中的正交投影,這一幾何解釋增強了研究者對量化過程的理解。

2. 誤差上界:

- 在無裁剪條件下,GPTQ繼承了巴拜算法的誤差上界,為量化誤差提供了一個正式的保證。這一結果對于評估量化算法的性能具有重要意義。

3. 改進的量化順序:

- 提出的“最小支點”排序啟發式通過實驗驗證能夠有效減少誤差上界,為未來量化算法的設計提供了有價值的參考。

4. 跨領域聯系:

- 研究建立了量化算法與格點算法之間的聯系,為將格點算法的研究進展引入量化領域提供了理論基礎,可能啟發新的量化算法設計。

研究局限

1. 理論假設的限制:

- 研究中的誤差上界和幾何解釋主要在無裁剪條件下成立,對于有裁剪的量化場景,這些結論可能不適用。

2. 計算復雜度的考量:

- 盡管批量化處理和新的排序啟發式提高了計算效率,但在處理極大規模模型時,計算復雜度仍然是一個挑戰。

3. 實證驗證的缺乏:

- 原文主要側重于理論分析,缺乏對不同量化場景下GPTQ與巴拜算法表現的詳細實證對比,這可能影響結論的普適性。

未來研究方向

1. 擴展到有裁剪的量化場景:

- 未來的研究可以探索如何將幾何解釋和誤差上界擴展到有裁剪的量化場景,以提供更全面的理論支持。

2. 優化計算復雜度:

- 針對極大規模模型的量化問題,研究可以進一步探索降低計算復雜度的方法,如更高效的排序算法或近似算法。

3. 實證研究與應用:

- 通過廣泛的實證研究驗證理論結論的普適性,并探索將格點算法的研究進展實際應用于量化算法的設計,以提升量化性能。

4. 跨學科融合:

- 探索量化算法與其他領域的交叉點,如密碼學、通信等,這些領域中的格點問題解法可能為量化算法的設計提供新的靈感。

5. 動態量化與自適應量化:

- 研究動態量化策略,根據模型運行時的實際需求調整量化位寬,以及自適應量化算法,根據模型的不同部分采用不同的量化策略,以進一步優化模型性能和資源消耗。

綜上所述,本研究通過理論分析揭示了GPTQ算法背后的幾何原理,為其提供了清晰的幾何解釋和誤差上界保證,同時提出了改進的量化順序啟發式,為未來量化算法的設計提供了新的思路。未來的研究可以在此基礎上進一步探索有裁剪量化場景、優化計算復雜度、進行實證研究以及探索跨學科融合等方向。

)

)