團隊成員協作,利用項目數據,分析根本原因,制定糾正措施,并立馬嘗試,判斷是否有效,是改善的“基本功”。10-12章會探索里面的注意事項,13章會看兩家公司的實施情況和常見問題。

如果已經獲得高層支持,她也贊同目前返工工作量太多并愿意投入資源進行過程改進,我們首先應該針對哪些方面進行改進呢?

軟件開發的特點是,超過95%的成本都是人力成本。因此,我建議利用二八(20/80)原則,繼續識別哪類工作的占比最高(詳見附件)。

請把過去一年的軟件開發項目,按照不同工種占項目總工作量的比例,從多到少排個序。

|

可以參考軟件開發度量專家卡鉑斯?瓊斯 (Capers Jones) 先生在2012年的研究(詳見附件中的“開發項目工作量(成本)分布”),看看你的選擇與典型分布有多大差距。

軟件開發項目最大的工作量通常是花在找出與修正缺陷上(開發里的“測試與評審”),Capers Jones 發現,對于一個超過10,000個功能點、計劃使用25年的大型系統來說,有接近一半的工作量是與找出并修正缺陷相關。

很多項目中的缺陷大部分還是到后期才發現,這導致了大量返工。如果能提前發現并解決這些缺陷,就可以大大降低研發成本(不僅僅是提升產品質量)。

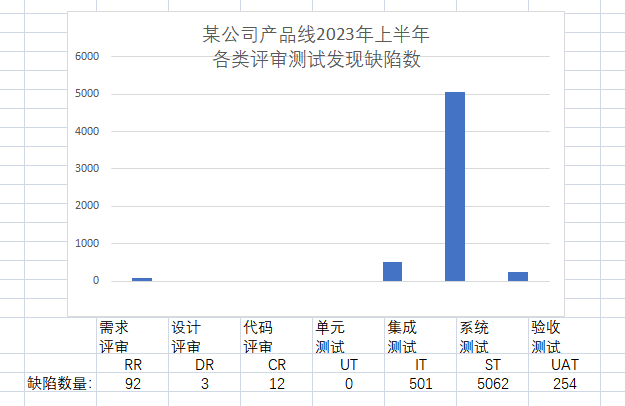

對于一個軟件項目來說,發現缺陷最多的是在系統測試階段,其次是在驗收測試階段(很多公司都是如此):

但很多開發人員誤以為編碼是項目的主要工作,卻忽視了大量因質量問題引起的返工。所以,只有當管理層意識到盡早發現并排除缺陷的重要性并引起重視,公司才有機會改進。

| 有些偏業務的領導可能會質疑,客戶不一定關注缺陷密度,只要達到可接受的水平就可以了。 我解釋:“在軟件開發中,減少后期測試才發現的缺陷,不僅僅能提升產品質量,更重要的是能降低研發的總工作量,所以最終能幫助公司省錢,減少開發人員加班。”(詳見附件“公司高層不一定關注質量”) |

怎樣開始

沒有度量便無法談改進,所以應先考慮如何采集修復缺陷相關的數據。然而,在探索數據收集與分析之前,我們更需要先確定度量分析的策略。

但在探索數據收集與分析之前,我們更需要先想好度量分析的策略。

| 請問你會使用以下哪種度量分析策略?

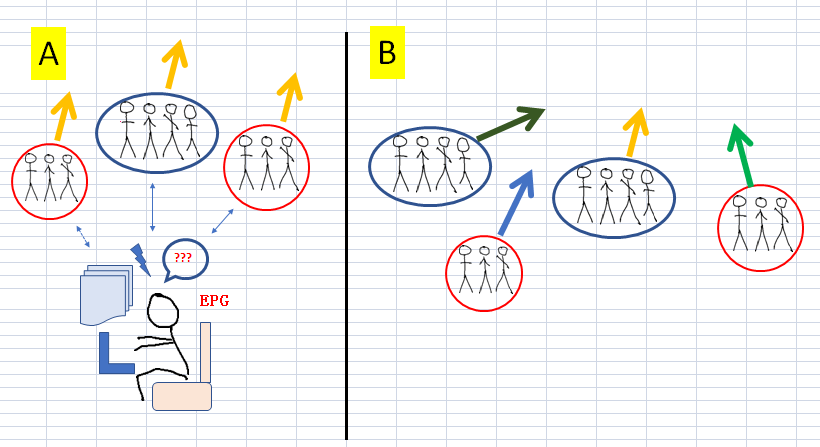

A:由公司的過程改進組(EPG)專員設計并執行過程改進的度量計劃,包括收集哪些數據、如何收集以及如何分析。然后按計劃收集各項目團隊的數據,進行總體分析,并制定公司的改進方案。 B:將數據收集與分析的任務下放到各團隊,讓團隊制定自己的改進方案。 |

如果你認為度量與分析需要專業知識,要由專人來做,就請選擇A,并考慮以下幾點:

- 提供數據的人需要很長時間才能收到反饋。例如,從團隊成員提交里程碑數據,到項目經理填報,再由度量分析人員收集、整理多個項目的數據,可能需要一到兩個月時間。再經過數據分析,管理層評審,最終到團隊成員收到反饋可能共兩三個月。由于每位提供數據者都希望盡快得到反饋,如果反饋的時間很長,那么團隊成員還會有動力繼續收集數據嗎?缺乏動力還會引發其他問題。

- 無法確保數據的準確性,導致分析沒有意義。如果這些指標用于公司考核KPI,情況會更糟。度量分析人員需要什么數據,提供數據的人都會按理想的指標填寫,反正公司級的總體分析人員也無法驗證數據的準確性。

- 假定各項目的特性或問題根因都是類似的。

| 與某質量部經理的對話: 經理:從去年開始我們進行度量分析以來,就發現員工會對數據造假,導致結果失真。度量什么,他們就造假什么,所以我們想通過工具代替人工,不僅能提升效率,還能幫助判斷數據是否合理。現在我們的主管很反感度量,因為每次度量就會有人造假——大家了解算法原理后,就開始造假。比如我們搞了紅黑榜,但很多人聰明得很,就會想辦法作弊。我們有很多數據統計分析,比如看測試用例與需求的比例。盡管客戶發現的缺陷比例降低了,但由于我們對質量特別注重,產品經過多年的逐步演化,過程很復雜,導致軟件缺陷的修復很耗時,客戶不太滿意。而且公司要求交付的頻率要比以前高了很多,我們團隊做這些分析都忙不過來,所以希望利用自動化工具加快速度。 |

但如果把數據分析下放到團隊自己做,便靈活多了;也正因為他們有參與收集和分析討論,過程改進組便可以節省很多溝通(數據收集)成本與失真。反而應該重新定位自己是內部老師,輔導團隊怎么做好數據分析,效果會更好。

你可能疑問:“團隊自己討論便可以得到改進嗎?不需要領導監督?”

如果團隊有能力,就應該放手讓他們自己收集數據、利用數據進行分析并做出改進。質量經理應把自己重新定位為團隊的教練,去輔導他們如何收集與分析數據。千萬不要以為這項工作會比以前自己做分析更輕松,其實需要更熟悉整個過程,才能真正輔導好團隊。要公司從定性管理提升到定量管理,最大的挑戰并非數據分析,反而是要讓管理層了解并贊同需要讓團隊自主分析數據,自己尋找糾正措施。

下一章會繼續探索團隊協作與分析根因;團隊如何利用迭代沖刺數據,在敏捷沖刺回顧,做好根因分析,得到提升。

附件

二八原則(80/20)

帕里托(Pareto) ,16世紀意大利威尼斯人,他發現雖然威尼斯很富有,但財富并非平均分布,80%財富在20%手里,他也發現很多其他分布都非平均。

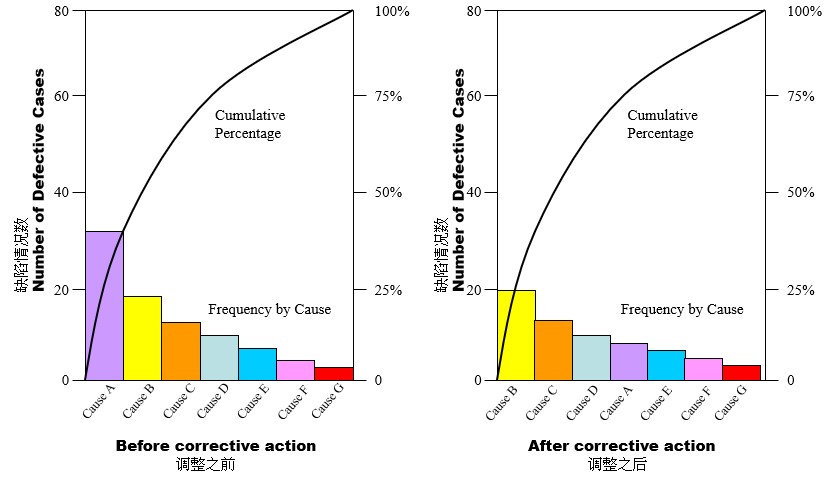

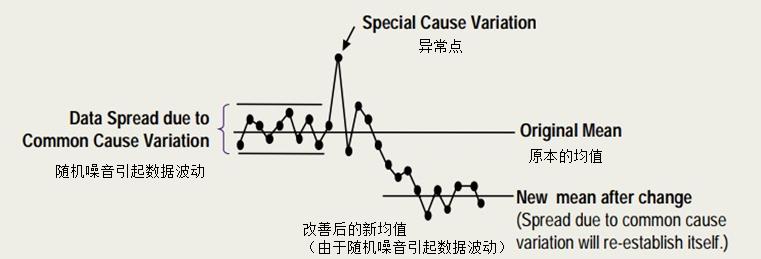

因為過程改進需要公司額外的資源投入,必須有針對性地找出最容易取得改進效果的原因,才可能擁有最大的成功機會。所以,應該利用二八原則去識別影響最大的幾個因素. 以上圖為例,原本A類問題出現最多,針對這類問題做過程改進之后, A類問題就少了很多,下一輪便應針對最多的B類問題做改進。

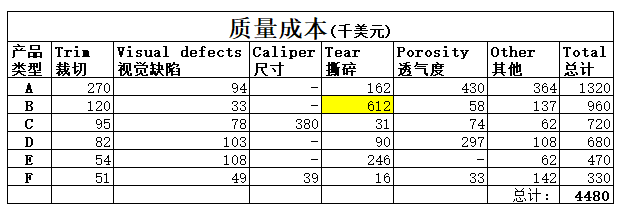

有些人以為,只需要對某個維度做分析即可,并沒有從多個維度進行分析。例如,某紙制產品工廠會計數據顯示,8成的產品問題相關成本都歸屬于5類。

例如,某紙制產品工廠會計數據顯示,因紙質量問題被客戶退貨類的損失最大,共5560千美元,占總損失的61%。針對這類損失,發現里面八成是由6個產品引起(共有53個產品),共4480千美元,占5560的 80%。針對這6個產品把損失按缺陷種類細分,發現B產品容易斷裂缺陷(Tear)的占比最高,612千美元,我們就應該針對這一問題研究如何改善。

開發項目工作量(成本)分布

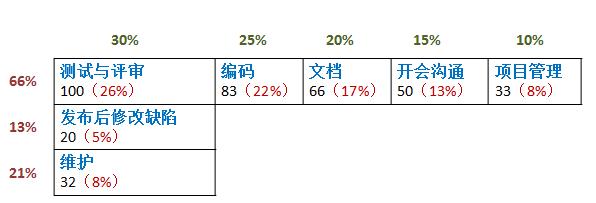

參考Capers Jones先生2012的例子,匯總成以下比例:

測試與評審一般占開發工作量的30%,測試與評審一般占總質量成本(包括發布后維護與改缺陷工作)的66%,把所有工作量都加起來,測試與評審還是占最大(26%),編碼第二 (22%)。

| 注意:測試與評審包括所有與缺陷相關的成本,包括單元測試、靜態掃描、評審與相關的缺陷修正,而編碼只包括設計與編寫代碼部分。例如有些人會覺得比例應該是開發30%,測試和Bug修改25%,需求和設計20%,項目管理和溝通20%,文檔5%。但如果按上面的定義,開發部分很可能已包括單元測試、靜態掃描與改正缺陷工作,如把這些都歸到測試評審里會變回類似上圖的比例。 |

公司高層不一定關注質量

| Q&A 問:在傳統 IT的 公司,無論是 缺陷(Bug) 率還是其他質量指標對業務的影響的相關性都不容易度量,只有重大事件才會讓公司在客戶面前失去信任,所以高層不會真正的重視質量。

|

)

)

)

)

得到一臺新的虛擬機)

)

)