今天,華為相機解決方案專家熊諶飛在《長焦十年之路對談》直播中,首次系統揭秘了華為手機長焦技術的十年進化史。從P9雙攝到Pura 80系列“一鏡雙目”,每一代影像旗艦,都有一段鮮為人知的誕生秘辛。

不少觀眾這才恍然大悟:原來旅游時隨手記錄的遠方風景,在看臺上拍到的演唱會神圖,背后竟藏著如此曲折復雜的技術攻堅歷程。

如今,所有將影像作為核心賣點的手機廠商,都繞不開長焦。但很少有人知道,透過鏡頭看清遠方,曾是專業相機的統治區。智能手機的出現,讓普通人也能隨手拍照、記錄日常。但仍有一些瞬間,可能是春運時想拍清站臺上父母的白發,是演唱會上想留住的瞬間,是散步時看見一枚想永遠收藏的月亮……總讓我們忍不住想:要是手機也能拍得遠、拍得清,就好了。

“欲窮千里目,更上一層樓”,王之渙的詩句,也便有了新的注解:讓手機用戶把遠方拉到眼前,移動影像必須不斷地“更上一層樓”,把長焦能力納入手機。

可以說,華為手機長焦史,也是半部移動影像史,而所有技術攻堅的終點,凝結在了華為Pura 80 系列身上,成為華為十年技術積累的總收束,也是手機長焦能力的集大成者。

從“拍得到”到“拍得好”,我們不妨在階段性的登頂時刻,回望一下移動影像的“登珠峰記”。

攝影圈流傳一句話,焦段沒有高低之分,但長焦“沒有不行”。面對一些無法靠近的拍攝對象,比如野生動物、體育賽事、戶外山野、舞臺表演,長焦鏡頭是唯一能拉近距離的設備。

可回到10年前,普通人想要拍月亮、抓遠景,要么花巨資購買專業相機的長焦鏡頭,扛著它翻山越嶺,要么就只能對著手機里模糊的數碼變焦遺憾與嘆息。

把長焦能力裝進手機機身,達到媲美專業鏡頭的效果,這件事究竟難在哪里?

一是空間有限。長焦鏡頭需要更長的光路,而手機又要求極致輕薄,在毫米級的機身里塞入望遠結構,在智能手機產業初期,并沒有現成的元器件。

二是光影復雜。手機移動攝影主打便捷,隨時隨地都能拍,可現實中的光影條件千差萬別。用戶不了解什么叫大底傳感器,只知道自己的夜景遠景拍出來總是糊的。長焦鏡頭的光圈受體積所限,進光量不及主攝,遇到暗光、弱光環境,就抓瞎。

三是平衡艱難。鏡頭拉得遠了,細節就容易看不清;攝像頭數量多了,不同焦段的畫面就可能出現切換跳變;算法用力過猛,畫面就會被過度修飾,一股塑料味兒。移動影像要拍出大片質感,手機長焦要做一道融合了光學、計算、架構設計、美學等的平衡題。

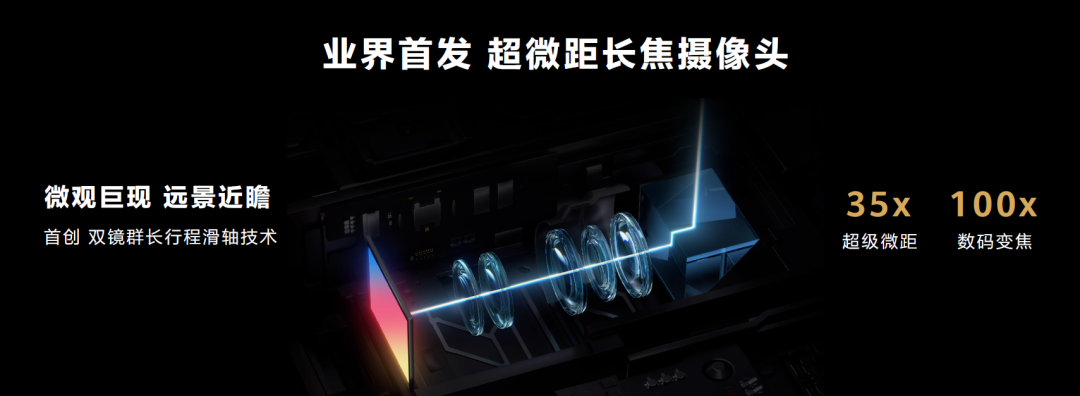

這些難題,讓長焦成為移動影像的珠峰,無數廠商望而卻步。直到華為Pura 80 系列的一鏡雙目技術,作為十年間破解這些難題的集大成之作,給出了“手機長焦如何做到極致”的終極答案。變化是怎么發生的?

將長焦能力裝進手機的方寸之間,移動影像的探索者們用十余年時間,在毫米級空間里,開辟出一條通往頂峰的路。

這場技術長征的第一個目的地,叫做“看得遠”。

早期的智能手機沒有獨立長焦鏡頭,手機攝影被限定在27mm的光學焦段,主要靠數碼變焦,所謂的“望遠”其實是對主攝畫面的放大裁切,比如三星 Galaxy S4 的“10x數碼變焦”靠放大裁剪畫面,畫面越遠,像素就越模糊,長焦效果很不理想。

突破的曙光來自多攝架構的探索。2016 年華為P9采用黑白加彩色雙攝架構設計,多了一顆攝像頭,開創了移動影像技術發展的新篇章,也讓華為正式確立了影像技術的多攝戰略。多攝與光學鏡頭方向的確定,為后續的焦段拓展埋下了伏筆。

2018年華為P20 Pro立項,堅持要解決這個行業長期以來都沒有解決的問題,搭載了業界首顆3x光學鏡頭,解決了當時手機拍照“拍不遠,夜景拍不清”的局限,用戶最直接的感受是拍完不用修圖,夜景無敵,人像模式也比iPhone好用。當然也有槽點,比如AI算法的畫面優化過度,有網友建議AI模式常年關閉。長焦雖然有了位置,但并沒有綻放光芒。同時,蘋果、三星也靠雙攝,實現了2x光學變焦。

這一階段,讓手機長焦有了起點,但效果仍有很大進步空間。

解決了手機“有無長焦”的問題,下一步就是在拍得遠的同時,也能“拍得清”。

進一步提升長焦表現,就要面臨智能手機的先天空間限制。要實現5x以上倍率,長焦鏡頭的長度就得超過60mm,這對厚度僅8~10mm的手機而言,無疑是一道天塹。

2019年,華為P30 Pro以潛望式結構破局。將鏡頭橫放,通過45度棱鏡折射光線,相當于讓望遠鏡平躺,首次將一顆120mm的5x焦段鏡頭裝進了手機,進光量提升40%,讓手機在暗光下也能拍清遠景。

華為P30 Pro潛望式模組造出來后,牽引供應鏈升級,讓整個行業開啟了潛望長焦時代,其他正在高端化的國產手機品牌也紛紛跟進這一最新技術,升級了潛望結構。

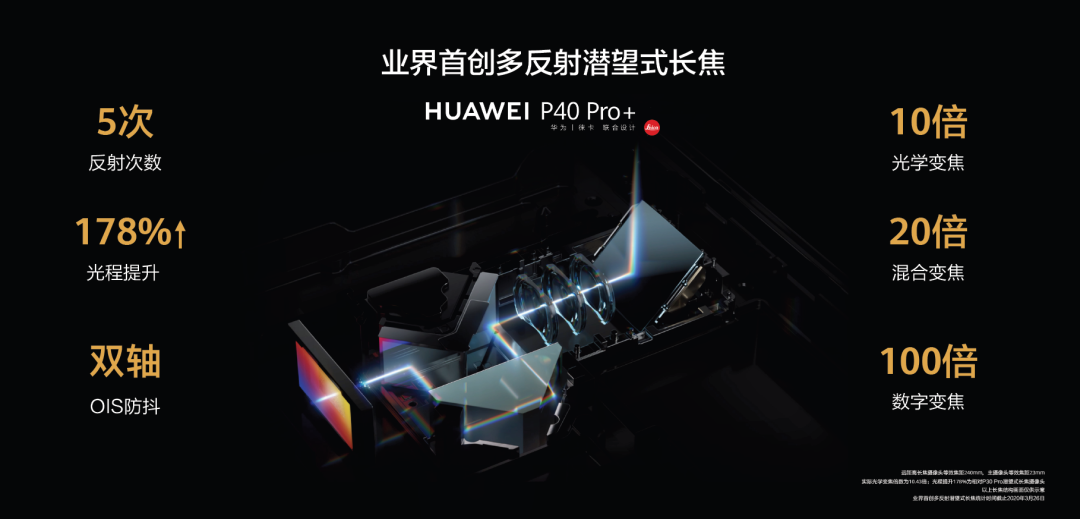

到了2020年,華為P40 Pro更進一步,讓光路在模組內折返5次,實現10x光學變焦,將“拍得清”推向新高度,拍月亮能辨環形山,震驚過不少網友。

當“拍得遠、拍得清”成為手機標配,用戶開始挑剔細節。熊諶飛在直播中爆料,當時用戶對長焦的槽點:遠視眼、夜盲癥、小眼睛。

原來,隨著移動攝影在生活中全面普及,用到長焦能力的場景更多了,一些新的需求就暴露出來,比如:長焦在近距離不好用,就拍不好人像;暗光下進光量小,拍出來黑乎乎一片,像是手機得了夜盲癥;底小光圈小,虛化不自然,拍不出專業單反那種大片。

于是,業內接著向下一個目標挺進:拍得好。

2022年華為Mate50 RS率先破局,通過長行程馬達,讓長焦既能拍百米外文字,也能捕捉5cm外昆蟲翅膀,解決了“遠視眼”的問題。2023年,華為P60 Pro以超聚光技術攻克了“夜盲癥”:通過聚光鏡設計縮小進光孔,配合3軸sensor防抖技術,讓長焦在夜景、弱光場景中也能打。光圈也大幅度提升,拍攝人像時即使不用算法模擬虛化,也有很好的虛化效果,抬手就出片。

到了這一步,旗艦機能拍大片,中端機的長焦能力也不賴,技術迭代是否到頭了?在華為看來,手機長焦雖然夠用,已集齊微距、夜視、望遠、防抖、人像等基本能力,但仍不夠極致。

簡單來說,就是為了平衡而犧牲了某些單點能力,比較中庸。比如說,拍人像能不能碾壓所有旗艦手機?長焦拍夜景能不能跟主攝一樣牛?光學長焦能不能直接達到10X(200mm以上)?一言以蔽之,市面上還沒有一款集齊了所有單點優勢的集大成之作。

這把高端局,呼喚有野心的手機廠商在頂峰相見。“拍到極致”的技術無人區,華為Pura 80系列的“一鏡雙目”技術率先登頂。

為了“拍到極致”,華為想了一個新思路:在有限空間里,塞進更多功能,也就是多模組合一的架構。

怎么做到呢?先從給手機里塞進兩臺望遠鏡開始。最大的難題是硬件。

要實現“一鏡雙目”,需要一個中長焦合一的全能長焦模組,包含143個零件,是常規潛望式鏡頭模組的2倍多,要經過593道工序。更長的馬達行程,工藝要求和制造難度要翻好幾倍,也是業內從來沒有人嘗試過的,能不能做出來,做出來能不能量產,沒人知道。即使做出來了,還要經過可靠性設計的煉獄級挑戰,在跌落、高溫等極端環境下,運動機構依然穩定。

為了做出一鏡雙目,華為研發團隊幾乎被扒了一層皮,方案迭代20多輪才通過了嚴苛的可靠性測試。

在量產排查階段,許多供應商都怕巨額投入打了水漂,只能望而卻步,甚至直言:“這玩意兒沒法量產!”。最終華為工程師入駐供應商一整年,協助供應商共同攻克難關,最終完成了這個難度極高、結構極其復雜的手機攝像頭模組量產工作。

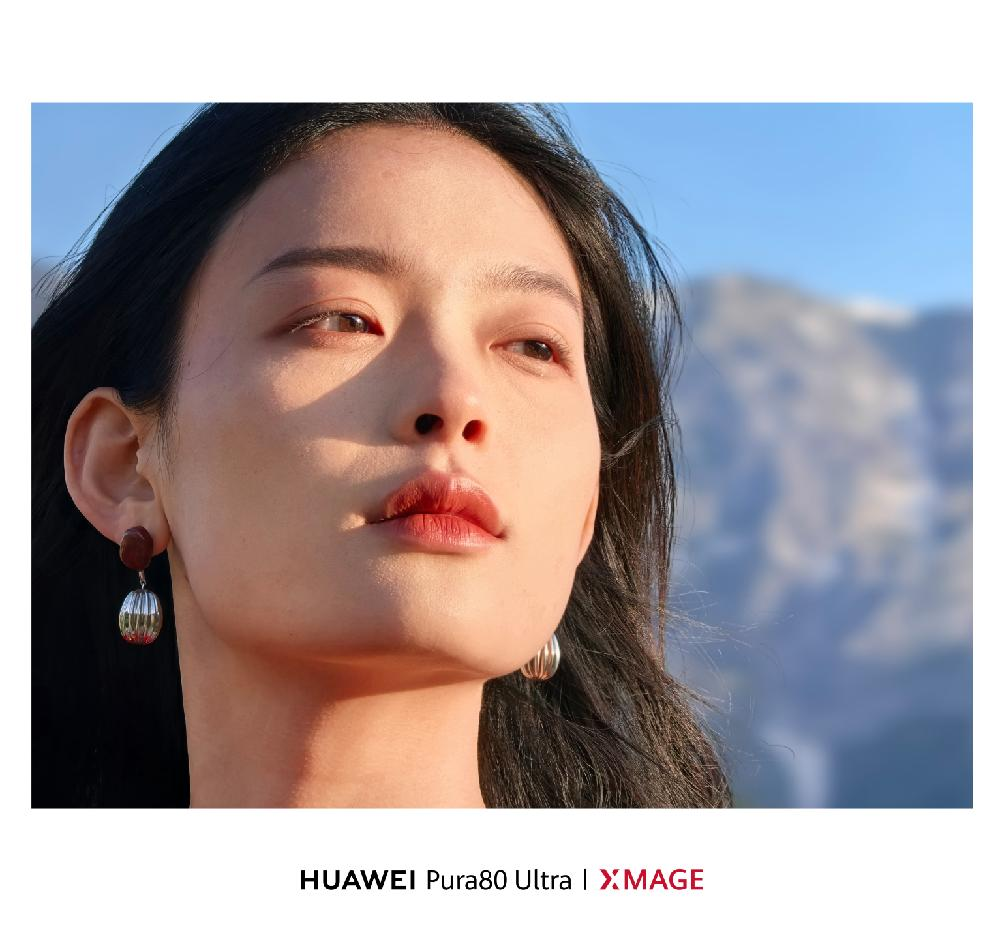

不過,最終效果還是值得的,華為Pura 80系列的長焦能力堪稱顛覆級:業內首個240mm焦段拍人像,背景虛化的畫面質感媲美單反。夜景模式下,篝火晚會的明暗都清晰可辨。微距模式,能捕捉動物昆蟲身上的鱗片肌理,還加入了景深拓展。通過一鏡雙目,華為Pura 80系列帶來了全能+極致的長焦體驗。

遠可拍月亮,近可攝微距,晝可捕細節,夜可辨明暗,華為Pura 80系列的全場景長焦能力,已然站在移動影像的珠峰之巔,讓用戶望向遠方的視野不再被阻隔。

回顧手機長焦的攀登之路,跨越十年的技術攻堅,最終在華為Pura 80系列身上凝聚,其長焦能力的顛覆級表現,是“集大成者”的最佳注腳。

移動影像的征途,從來不是孤軍奮戰的傳奇。當華為Pura系列向著影像新巔峰沖鋒時,一支產業隊伍也成長起來。

沒有供應鏈作為“技術合伙人”,華為研發人員的設計構想就無法實現。舉個例子,“一鏡雙目”方案初定時,3.4毫米的步進電機要塞進16個微型零件,棱鏡切換精度需控制在8微米內,這些指標在當時的產業能力看來,無異于天方夜譚。

華為工程師團隊直接入駐供應商工廠,待了一整年,聯合開發18軸光學耦合設備,獨創微米級定高組裝工藝,將供應鏈的技術能力向前推送了一大步。

要問供應鏈為啥愿意配合華為?無他,唯手熟爾。

2019年華為P30 Pro的潛望式長焦,圖紙給到工廠后,在當時根本造不出來,華為聯合供應商重建產線、制定標準,最終不僅實現量產,更讓潛望結構成為行業標配。2022年Mate50 RS的長焦微距技術,也是直接催熟了國產馬達產業鏈。

而供應鏈一旦成熟了,移動影像就從華為的單打獨斗,變成了終端的集體躍升。P20 Pro驗證了3倍光學變焦的價值,隨后幾乎所有旗艦機型都跟進了多攝方案。潛望式長焦在P30 Pro上大放異彩,行業次年便迎來“全民潛望”時代。

同行的加入讓手機長焦技術加速迭代,也帶動了長焦能力外溢至中端產品線。如今,即便是2000元價位的機型,也能搭載5x光學變焦,這離不開全行業對多攝架構的密集探索。

可以說,華為每一步技術突破都在拉動產業升級,而華為 Pura 80 系列的一鏡雙目,正是這條產業鏈十年積累集大成者。華為Pura 80系列,就是這場協同作戰的最佳答卷。

移動影像的產業聯手破局,讓更多人不再受限于專業相機的昂貴與沉重,能輕松觸摸到長焦能力,自然也就帶來了創作生態的爆發。

XMAGE影像平臺的“長焦電影模式”讓短視頻博主輕松拍出電影感鏡頭,星空攝影插件讓天文愛好者用手機捕捉銀河細節,甚至有獨立電影團隊用華為手機拍攝遠景特寫。

身處這個“人人抬手即可創作”的時代,移動影像的終極價值,已經不言自明:那就是內容生產力的平權與解放。

移動影像技術的演進,始終伴隨著用戶需求的生長而向前。

華為Pura 80系列已經站在了當下的頂峰。它是十年長焦技術的集大成者,用一鏡雙目超大底雙長焦證明,足以成為這個時代的長焦標桿,移動影像之王實至名歸。無論遠近、無論晝夜,都做到了當下最好。未來的征途會繼續,手機長焦的攀登之路遠未到終點。

消費者對看得更遠、拍得更好的渴望,仍在不斷打開:手機能否突破現有焦段限制,捕捉千米外的山脊?能否讓運動跟拍更精準,演唱會的動態瞬間也不再模糊?XMAGE的專業模式與AI結合,以后普通人是不是也能輕松拍電影?

這些疑問,都指向長焦技術未來的拓展空間,華為的探索之路也在不斷前行。

登山家喬治·馬洛里曾被問到,為何要攀登珠穆朗瑪峰,他回答:因為山就在那里。對于手機長焦而言,山便是用戶對“看得更遠、拍得更好”的永恒渴望。

當技術持續向上,移動影像終將成為連接人與遠方、人與生活的紐帶。這征途未盡,恰是移動影像最動人的未來。

·

·

的實用指南)

:Vue3中高效安全修改列表元素屬性的方法)

)

進階繪圖)

)

?)