大模型幻覺的本質:深度=邏輯層次,寬度=組合限制,深度為n的神經網絡最多只能處理n層邏輯推理,寬度為w的網絡無法區分超過w+1個復雜對象的組合

- 🧩 "深度=邏輯層次"具體含義

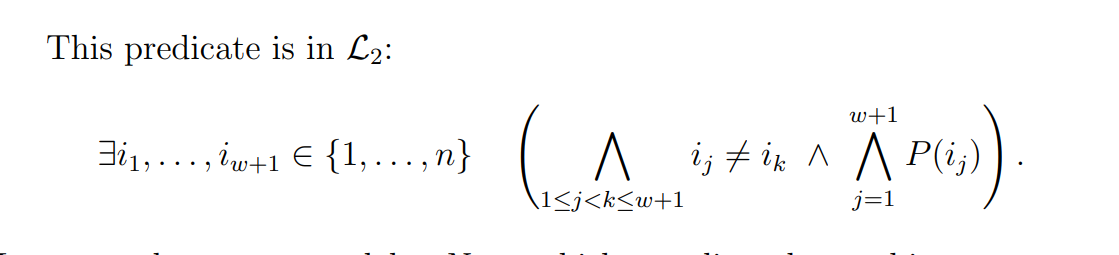

- 🔢 "寬度=組合限制"具體含義

- 大模型幻覺的本質:幻覺是AI盡力而為的結果

- 模式1:邏輯鏈斷裂型幻覺

- 模式2:組合過載型幻覺

- 模式3:知識拼接型幻覺

- 🏥 在醫學推理中的實際影響

- 類型1:邏輯深度不夠(深度限制)

- 類型2:組合復雜度超限(寬度限制)

- 類型3:藥物相互作用(綜合限制)

- 設計更好的網絡結構方面:

- 識別AI不適用場景方面:

- 分析這對醫學大模型的具體影響:

- 核心問題:醫學診斷的復雜性挑戰、罕見病診斷的特殊挑戰、藥物相互作用的復雜性,能不能用多智能體系統彌補呢?

- 🏥 醫學多智能體系統設計方案

?

論文:On the Limits of Hierarchically Embedded Logic in Classical Neural Networks

問1:這篇論文最終想說明什么?

答1:神經網絡(如ChatGPT)在邏輯推理上有根本性限制,不是因為訓練不夠,而是因為數學結構本身的限制。

問2:什么叫"根本性限制"?

答2:就像一個只有10個手指的人,無論怎么訓練都無法同時按住鋼琴上的20個鍵一樣,是結構決定的,不是能力問題。

問3:神經網絡的結構到底限制了什么?

答3:限制了它能處理的邏輯復雜度。比如它能理解"蘋果是紅的",但處理"數出所有紅色水果的種類"這種復雜邏輯就困難。

問4:為什么復雜邏輯更困難?

答4:因為復雜邏輯需要更多的"邏輯層次",而每一層神經網絡只能增加一個邏輯層次。

問5:什么是"邏輯層次"?

答5:像搭積木一樣。L?是基礎積木(“蘋果”、“紅色”),L?是簡單組合(“紅蘋果”),L?是復雜組合(“數出所有紅色水果”)。

問6:為什么一層網絡只能增加一個邏輯層次?

答6:因為神經網絡本質上是做線性組合,就像調色盤只能把現有顏色混合,不能創造全新的顏色。

問7:這和ChatGPT的"幻覺"有什么關系?

答7:當遇到超出能力的復雜邏輯時,它就用已知的簡單邏輯"拼湊"答案,就像不認識字的人看圖說話,會編出似是而非的故事。

問8:論文中的"零空間"是什么意思?

答8:就像壓縮照片時丟失的信息,有些復雜的邏輯關系在轉換成數字時就永遠丟失了,找不回來。

問9:作者提出的解決思路是什么?

答9:理解這個限制后,可以設計更好的網絡結構,或者知道在哪些任務上不要過度依賴AI。

問10:這個研究對普通人有什么意義?

答10:幫我們理解AI的邊界,知道什么時候可以信任AI,什么時候需要人類的復雜推理能力。

?

🧩 "深度=邏輯層次"具體含義

問1:什么叫"深度=邏輯層次"?

答1: 每一層網絡只能增加一個推理步驟。就像搭積木,每層只能在前一層基礎上再搭一塊。

問2:能舉個具體例子嗎?

答2: 以診斷糖尿病為例:

【1層網絡】- 能處理L?邏輯:

輸入癥狀 → 直接識別

"口渴" → 識別為"口渴癥狀"

"多尿" → 識別為"多尿癥狀"【2層網絡】- 能處理L?邏輯:

癥狀識別 → 癥狀組合

"口渴" + "多尿" → "可能是代謝異常"【3層網絡】- 能處理L?邏輯:

癥狀組合 → 疾病推斷 → 嚴重程度評估

"代謝異常" + "血糖指標" → "糖尿病" → "需要藥物治療"

問3:為什么不能跳過層次?

答3: 就像做數學題,你不能直接從"1+1"跳到"微積分",必須先學會加減乘除。

🔢 "寬度=組合限制"具體含義

問4:什么叫"寬度=組合限制"?

答4: 網絡的寬度決定了能同時考慮多少個不同因素。寬度為w的網絡最多只能區分w+1種復雜情況。

問5:醫學例子呢?

答5: 以復雜病例診斷為例:

【寬度=3的網絡】最多能區分4種情況:

情況1:癥狀A + 癥狀B + 正常指標C = 疾病X

情況2:癥狀A + 正常B + 異常指標C = 疾病Y

情況3:正常A + 癥狀B + 異常指標C = 疾病Z

情況4:癥狀A + 癥狀B + 異常指標C = 疾病W但如果出現第5種情況:

情況5:新癥狀D + 癥狀B + 特殊指標E = ???

網絡就無法準確區分了!

問6:這在現實中如何表現?

答6: AI會把第5種情況"強行歸類"到前4種中的某一種,導致誤診。

?

大模型幻覺的本質:幻覺是AI盡力而為的結果

就是AI遇到了超出其邏輯表達能力的問題,但仍然必須給出答案,只能用已知的低階邏輯去"拼湊"高階邏輯。

AI用它熟悉的簡單概念的加權組合來模擬它不理解的復雜概念,就像用已知詞匯造一個不存在的詞。

為什么聽起來合理?

因為AI確實在使用真實的醫學知識片段,只是組合方式是錯誤的。

- 網絡深度限制:復雜邏輯被截斷

- 網絡寬度限制:復雜組合被簡化

【用戶問】:"分析A藥物、B藥物、C藥物在特定基因型患者中的三重相互作用"【AI能力邊界】:只能處理兩兩相互作用(雙變量邏輯)

【超出邊界】:三重相互作用需要三變量邏輯【AI的"拼湊"過程】:

三重相互作用 ≈ A-B相互作用 + B-C相互作用 + A-C相互作用【問題】:真實的三重相互作用可能完全不同于兩兩相互作用的簡單疊加

完全顛覆了對幻覺的理解:

? 傳統誤解

- 幻覺是訓練不夠導致的

- 幻覺是數據質量問題

- 幻覺是可以完全消除的bug

? 論文觀點

- 幻覺是數學必然性

- 幻覺是AI盡力而為的結果

- 幻覺無法完全消除,只能管理

問11:醫學大模型的幻覺有什么特點?

答11: 根據論文理論,醫學幻覺有三種典型模式:

模式1:邏輯鏈斷裂型幻覺

【正確推理鏈】:癥狀→檢查→鑒別→確診→治療

【AI實際能力】:只能處理3層邏輯

【幻覺表現】:跳過中間步驟,直接從癥狀跳到治療

模式2:組合過載型幻覺

【復雜病例】:多種疾病+多種藥物+個體差異

【AI處理】:簡化為常見的2-3因素組合

【幻覺表現】:忽略關鍵的交互作用,給出危險建議

模式3:知識拼接型幻覺

【罕見情況】:AI遇到訓練中沒見過的病例組合

【拼接機制】:用相似病例的片段重新組合

【幻覺表現】:創造出不存在的"綜合征"或"治療方案"

🛡? 如何應對幻覺?

問12:既然幻覺無法消除,怎么辦?

答12: 論文的理論指導我們:

? 正確策略

- 識別高風險場景:復雜推理鏈、多因素組合、罕見情況

- 設置邊界檢測:AI自己識別"我可能在胡說"

- 人機協作驗證:在關鍵環節加入人類檢查

- 分解復雜問題:避免讓AI處理超出能力的邏輯層次

? 錯誤期待

- 指望更多訓練數據消除幻覺

- 認為更大的模型就不會幻覺

- 在高風險醫學決策中完全信任AI

?

🏥 在醫學推理中的實際影響

問7:這對醫學大模型有什么具體影響?

答7: 造成三大類問題:

類型1:邏輯深度不夠(深度限制)

【復雜診斷鏈】需要5層邏輯:

癥狀 → 系統判斷 → 疾病類型 → 具體疾病 → 個體化治療【3層模型的處理】:

癥狀 → 系統判斷 → 疾病類型 → ?(后面就開始"瞎猜")

問8:具體例子?

答8: 系統性紅斑狼瘡診斷:

- 人類醫生:皮疹 → 自免疾病可能 → 檢查ANA → 陽性提示狼瘡 → 評估器官受累 → 確定分型 → 個體化治療

- 有限AI:皮疹 → 自免疾病可能 → 狼瘡 → ?(直接跳到治療,中間邏輯丟失)

類型2:組合復雜度超限(寬度限制)

問9:什么情況下會超出組合限制?

答9: 當需要同時考慮的因素太多時:

【罕見病診斷】需要同時滿足:

? 3個神經系統癥狀

? 2個特定基因突變

? 1個代謝異常

? 排除5個相似疾病

? 考慮患者年齡、性別、家族史總共12+個獨立因素需要精確組合判斷

問10:AI會如何處理?

答10: AI會簡化處理:

- 忽略某些"不重要"的因素

- 用常見病模式去匹配罕見病

- 給出"可能性排序"而非精確診斷

類型3:藥物相互作用(綜合限制)

問11:為什么藥物相互作用特別困難?

答11: 因為同時受到深度和寬度雙重限制:

【復雜用藥場景】:

患者同時服用:降壓藥A + 抗凝藥B + 抗生素C + 胃藥D【需要的推理深度】:

藥物代謝 → 酶系影響 → 血藥濃度變化 → 療效/副作用預測 → 劑量調整【需要的組合寬度】:

要同時考慮:患者肝功能、腎功能、年齡、體重、基因型、其他疾病...

🚨 現實案例:AI醫學診斷的典型失誤

問12:有具體的失誤案例嗎?

答12:

案例1:邏輯深度不夠

【患者】:年輕女性,疲勞 + 關節痛 + 面部紅斑

【AI診斷】:直接輸出 "系統性紅斑狼瘡,建議激素治療"

【問題】:跳過了鑒別診斷步驟,沒考慮其他可能性

【正確流程】:癥狀 → 鑒別診斷 → 特異性檢查 → 確診 → 分型 → 個體化治療

案例2:組合復雜度超限

【患者】:老年男性,多種慢性病,服用8種藥物

【AI處理】:只考慮了主要的3-4種藥物相互作用

【遺漏】:微量營養素、中藥、保健品的復雜交互作用

【結果】:推薦的新藥與被忽略的某種補劑產生嚴重反應

💡 解決策略:認識限制,合理應用

問13:那醫學AI還有用嗎?

答13: 非常有用,但要用對地方:

? AI擅長的場景

- 簡單篩查:單一癥狀 → 可能疾病列表

- 影像識別:X光片 → 是否有異常

- 標準化診斷:按既定流程的常見病診斷

- 文獻檢索:快速找到相關醫學資料

? AI不適合的場景

- 復雜罕見病診斷:需要深層推理鏈

- 多因素個體化治療:組合因素太多

- 創新治療方案:需要跨領域邏輯整合

- 高風險決策:容錯性要求極高

問14:最佳實踐是什么?

答14: 分層協作模式:

【第一層】AI快速篩查 → 識別可能的方向

【第二層】AI輔助分析 → 提供詳細信息和建議

【第三層】人類醫生 → 復雜推理和最終決策

【第四層】專家會診 → 超復雜案例的集體智慧

設計更好的網絡結構方面:

問1:既然每層只能增加一個邏輯層次,怎么設計更好的結構?

答1:可以設計"專門化的層",讓不同的層專門處理不同類型的邏輯推理。

問2:什么叫"專門化的層"?

答2:比如設計一層專門處理計數邏輯,一層專門處理因果關系,一層專門處理時間序列,而不是讓每層都處理所有類型。

問3:還有其他結構改進方法嗎?

答3:可以設計"并行路徑",讓復雜邏輯分解成多個簡單邏輯并行處理,最后再組合。

問4:論文提到的"張量分解"怎么幫助設計?

答4:通過T、L?、M、S、L這五個張量,可以清楚看到信息在哪個環節丟失,針對性地加強薄弱環節。

問5:具體可以怎么加強?

答5:比如在L?張量(結構壓縮)環節,可以設計更大的"壓縮空間",減少信息損失。

識別AI不適用場景方面:

問6:哪些任務不應該過度依賴AI?

答6:需要高階邏輯推理的任務,比如復雜的數學證明、多層因果分析、精確計數等。

問7:什么是"多層因果分析"?

答7:比如"經濟政策A影響就業B,就業B影響消費C,消費C影響股市D,股市D反過來影響政策制定"這種鏈條式推理。

問8:為什么精確計數也不行?

答8:因為論文證明了,當需要區分的對象數量超過網絡的"寬度w"時,就會出現無法區分的情況。

問9:那在什么場景下AI還是可靠的?

答9:簡單模式識別、語言翻譯、文本摘要等不需要復雜邏輯推理的任務。

問10:如何判斷一個任務是否超出AI能力?

答10:看是否需要"遞歸嵌套"的邏輯。比如"找出所有滿足條件A的元素中,滿足條件B的元素中,滿足條件C的元素"。

問11:這對企業使用AI有什么指導意義?

答11:在做重要決策時,如果涉及復雜的多層邏輯推理,應該用AI輔助而不是依賴,最終判斷還是要人來做。

問12:對個人使用AI有什么建議?

答12:用AI處理信息整理、初步分析,但涉及復雜推理的結論要保持懷疑,多角度驗證。

問13:這種認識對AI發展有什么長遠意義?

答13:幫助我們從"讓AI無所不能"轉向"讓AI和人類優勢互補",更理性地發展AI技術。

分析這對醫學大模型的具體影響:

醫學診斷的復雜性挑戰:

問1:醫學診斷需要什么樣的邏輯推理?

答1:需要多層嵌套推理,比如"癥狀A+癥狀B→可能疾病C,但如果還有癥狀D,則排除疾病C,考慮疾病E"。

問2:這種推理超出了AI的能力嗎?

答2:是的,這是典型的高階邏輯推理,需要同時處理多個條件的復雜組合,超出了論文描述的網絡深度限制。

問3:具體會出現什么問題?

答3:醫學AI可能會"拼湊"診斷,用常見病的模式去匹配罕見病的癥狀,導致誤診。

罕見病診斷的特殊挑戰:

問4:為什么罕見病特別困難?

答4:罕見病往往需要精確識別"癥狀組合的獨特性",這需要高精度的邏輯區分能力,正是AI的薄弱環節。

問5:論文中的"計數問題"在醫學中如何體現?

答5:比如需要同時滿足"至少3個神經系統癥狀"+“2個免疫系統指標異常”+"1個特定基因突變"才能診斷某罕見病。

問6:AI為什么處理不好這種計數?

答6:當需要精確計數和組合的條件超過網絡寬度時,AI就無法準確區分,可能把相似但不同的疾病混淆。

藥物相互作用的復雜性:

問7:藥物相互作用分析有什么特殊性?

答7:需要考慮"藥物A影響酶B,酶B影響藥物C的代謝,進而影響藥物D的效果"這種鏈式反應。

問8:這超出AI能力了嗎?

答8:是的,這是多層因果推理,AI容易在中間環節"丟失"信息,給出不準確的相互作用預測。

個體化醫療的挑戰:

問9:個體化治療方案制定有什么難點?

答9:需要同時考慮患者的基因型、表型、病史、當前用藥、生活方式等多維度信息的復雜交互。

問10:AI在這方面的局限性是什么?

答10:AI容易用"平均化"的模式處理,而個體化恰恰需要識別"這個患者與眾不同的特殊組合"。

實際應用建議:

問11:醫學大模型應該用在哪些場景?

答11:適合用于初步篩查、文獻檢索、標準化診斷流程、醫學影像的模式識別等相對簡單的任務。

問12:哪些醫學場景不應過度依賴AI?

答12:復雜罕見病診斷、多藥物相互作用分析、個體化精準治療方案制定、復雜手術決策等。

問13:如何正確使用醫學AI?

答13:把AI當作"高級的醫學助手",用它來快速篩選信息、提供診斷建議,但最終決策必須由有經驗的醫生基于復雜推理來做。

問14:這對醫學AI的發展方向有什么啟示?

答14:應該開發"專科化"的AI,比如專門處理心血管邏輯的AI、專門處理神經系統邏輯的AI,而不是追求"全科萬能"。

問15:對患者和醫生有什么實際意義?

答15:患者應理解AI診斷的局限性,醫生應該把AI作為輔助工具而非替代品,特別是在復雜病例中要保持獨立的臨床思維。

核心問題:醫學診斷的復雜性挑戰、罕見病診斷的特殊挑戰、藥物相互作用的復雜性,能不能用多智能體系統彌補呢?

我目前面臨的問題是:基于神經網絡邏輯推理限制理論,醫學診斷中的復雜邏輯推理挑戰是否可以通過多智能體系統來彌補?

多智能體架構能否突破單一網絡的邏輯深度限制?

從論文的數學框架看,多智能體可能并沒有突破根本限制,而是通過"分布式近似"提高了處理效果。

因為每個智能體仍然受到自身網絡深度的限制,L_k邏輯層次約束依然存在于每個個體中。

多智能體的優勢可能在于"邏輯分解"而非"邏輯突破"。

與分布式計算中的"分治策略"類似,復雜問題被分解為多個相對簡單的子問題。

新發現: 多智能體可能不是"突破"限制,而是"分解"復雜度

潛在風險是什么? 關鍵信息在傳遞中丟失,整合環節成為新的瓶頸

多智能體確實可以緩解單一網絡的邏輯深度限制,但有條件和邊界

關鍵洞察: 成功的關鍵不在于突破邏輯限制,而在于充分利用領域的可分解性

直接解答: 當醫學邏輯出現"全局耦合"時,多智能體分解方案會失效。

什么是"全局耦合"的醫學邏輯?

案例1:復雜藥物相互作用

藥物A + 藥物B + 藥物C + 基因型X + 肝功能Y = ?

這種邏輯無法分解,因為:

- 任何一個因素的變化都會影響整個系統

- 不存在獨立的子問題

- 必須同時考慮所有因素的交互作用

案例2:罕見病的"癥狀星座"

某些罕見病需要同時滿足:

- 至少3個神經系統癥狀 AND

- 2個特定基因變異 AND

- 1個特殊代謝指標異常 AND

- 排除5個相似疾病

根本結論:

多智能體無法完全突破邏輯深度的數學限制,但可以通過**“邏輯分解工程”**有效緩解這一限制。

關鍵發現:

- 本質機制:多智能體是"邏輯工程"而非"邏輯突破"

- 成功條件:醫學問題具備可分解性(大多數情況符合)

- 失效邊界:全局耦合的復雜邏輯仍然受限

- 優勢領域:醫學診斷的天然層次性提供了理想應用場景

🏥 醫學多智能體系統設計方案

第一層:專科診斷智能體集群

- 心內科診斷AI:專門處理心血管系統邏輯

- 神經科診斷AI:專門處理神經系統邏輯

- 內分泌科診斷AI:專門處理激素代謝邏輯

- 影像診斷AI:專門處理影像-疾病關系邏輯

第二層:跨科協調智能體

- 系統性疾病識別AI:處理多系統受累情況

- 藥物相互作用AI:處理復雜用藥邏輯

- 鑒別診斷AI:處理相似疾病的區分邏輯

第三層:整合決策智能體

- 基于各專科輸入進行最終診斷整合

- 關鍵:設計有效的信息傳遞和驗證機制

第四層:質量控制智能體

- 邏輯一致性檢驗

- 診斷置信度評估

- 人工介入觸發機制

棧和隊列)

隨機數與隨機顏色)

)