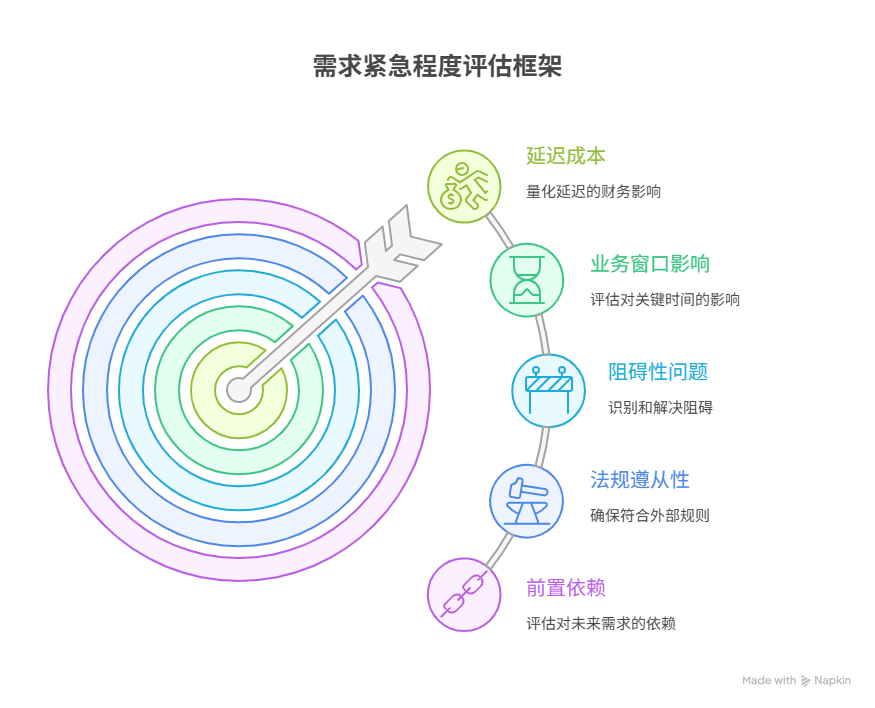

衡量需求的緊急程度,其核心在于建立一套客觀、量化、且基于商業影響的評估框架,從而將干系人主觀的“緊迫感”,轉化為團隊可進行理性決策的“優先級數據”。一套行之有效的緊急程度衡量體系,其構建必須綜合考量五大關鍵維度:評估其對關鍵業務窗口期的影響、量化其“延遲成本”、判斷其是否能解決“阻礙性”問題、分析其對外部法規或合同的遵從性、以及考察其是否為后續高價值需求的“前置依賴”。

其中,量化其“延遲成本”,是所有衡量方法中最科學、也最具說服力的核心框架。它要求我們,在面對一個“緊急”的需求時,不再是簡單地接受這個標簽,而是要帶領干系人,共同去回答一個更深刻的商業問題:“如果我們推遲一周(或一個月)來交付這個功能,將會給我們的業務,帶來多少具體的、可量化的經濟損失?” 這個問題,能夠有效地,將討論,從“情緒”的層面,拉回到“經濟學”的層面。

一、緊急的“陷阱”:為何不能只憑“感覺”

在需求管理的日常工作中,“緊急”是最常被濫用、也最具“魔力”的詞匯。一個需求,一旦被冠以“緊急”的標簽,似乎就擁有了“插隊”和“顛覆”所有既定計劃的特權。然而,絕大多數所謂的“緊急”,都只是“緊迫感”的體現,而非真正的、戰略性的緊急。如果一個產品團隊,缺乏一套客觀的衡量標準,其工作節奏,就必然會被這些真真假假的“緊急”需求,沖擊得支離破碎。

1. “緊急”的暴政與“重要性”的旁落

美國前總統德懷特·艾森豪威爾曾提出一個深刻影響了后世時間管理理論的洞察,后被管理大師史蒂芬·柯維發揚光大為著名的“四象限法則”。其核心思想是,事務可以被分為四個象限:重要且緊急、重要但不緊急、緊急但不重要、不重要不緊急。

一個團隊的長期價值,恰恰是由那些“重要但不緊急”的事務(如技術架構優化、新市場探索、團隊能力建設)所決定的。然而,在缺乏有效衡量機制的情況下,“緊急但不重要”的事務所帶來的“緊迫感”,會持續地、無法抗拒地,侵占掉所有本該投入到“重要但不緊急”事務上的資源。這就是所謂的“緊急的暴政”。

2. “假性緊急”的常見來源

干系人的個人焦慮:某個部門的負責人,因為其自身的KPI壓力,而將其個人焦慮,投射為對需求的“緊急”要求。

銷售團隊的逼單壓力:“只要我們能承諾下周上線這個功能,這張價值百萬的合同就能簽下來!”

“近期偏見”(Recency Bias):最新發生的問題、或最新提出的想法,在我們的感知中,天然地,就比那些已經存在了一段時間的問題,顯得“更緊急”。

因此,建立一套衡量緊急程度的客觀標準,其首要目的,就是為了賦予產品負責人,在面對各種“假性緊急”的壓力時,能夠有理有據地、優雅地,進行“降溫”和“校準”的專業能力。

二、核心框架:量化“延遲成本”

要科學地衡量一個需求的“緊急程度”,最強大的、源于精益產品開發思想的核心框架,就是“延遲成本”(Cost of Delay)。

1. 什么是延遲成本?

延遲成本,是指因為我們“推遲”交付某個功能,而導致的、組織在經濟效益上的“潛在損失”。它將“緊急”這個模糊的、定性的概念,直接翻譯為了一個可被估算和比較的、定量的“金錢”問題。

在評估一個需求的緊急程度時,我們真正需要回答的問題,并非“它有多急?”,而是“如果我們現在不做它,從今天起,它每天(或每周、每月)會讓我們公司損失多少錢?”

2. 延遲成本的三大構成要素

一個需求的“延遲成本”,通常由以下三個核心要素,共同構成。在評估時,我們需要與業務方、財務方一起,對這三者,進行一次系統性的分析。

要素一:用戶/商業價值的直接損失 這是最直接的、與收入或成本掛鉤的損失。我們需要估算:

增量收入的錯失:如果這個功能早上線一個月,預計能為我們帶來多少新的訂閱收入或交易流水?

可節省成本的延遲:如果這個旨在“降本增效”的內部工具,晚上線一個月,我們在此期間,需要額外支付多少的人工成本?

客戶流失:如果我們遲遲不解決這個核心痛點,預計會有多少比例的用戶,因此而流失到競爭對手那里去?

要素二:時間關鍵性(機遇窗口) 有些需求的價值,是非線性的,它會隨著時間的推移而急劇地“衰減”。

市場窗口期:我們是否正在與競爭對手,爭奪同一個市場窗口?第一個推出該功能的玩家,可能會獲得壓倒性的優勢。

季節性或活動性:這個功能,是否是為了配合一個有明確截止日期的市場活動(如“雙十一大促”)或季節性需求(如“畢業季招聘”)?一旦錯過了這個時間點,其價值可能就直接歸零。

客戶合同承諾:我們是否在合同中,向某個關鍵客戶,承諾了具體的交付日期?延遲,將直接導致合同違約和商譽受損。

要素三:降低風險/創造機會的價值 這是更具戰略性的、關于“未來”的價值考量。

風險規避價值:這個需求,是否是為了修復一個重大的、隨時可能爆發的“安全漏洞”或“系統穩定性”隱患?其延遲的成本,就是整個系統在這段時間內,所承擔的“風險敞口”。

機會使能價值:這個需求,本身可能并不直接創造巨大的用戶價值,但它是一個關鍵的“戰略賦能器”(Opportunity Enabler)。即,它的完成,是后續一系列更高價值的需求得以展開的“技術前提”或“業務前提”。其延遲的成本,就是所有這些后續高價值需求,被“集體延遲”所帶來的成本總和。

三、實用維度一:市場與業務窗口

除了運用“延遲成本”這個大框架,在日常實踐中,我們還可以通過一些更具體的“檢查清單”,來快速地判斷一個需求的真實緊急性。

1. 競爭與市場動態

競爭對手是否剛剛發布了類似功能? 如果是,我們的“應對”需求,其緊急性就很高。

行業內,是否有新的“風口”或“趨勢”出現? 我們是否需要一個“探索性”的需求,來快速地、低成本地,對這個新趨勢進行驗證?

2. 營銷與銷售節奏

是否有關乎公司聲譽的、大型的市場活動或產品發布會,依賴于這個功能的按時上線?

銷售團隊,是否正在與某個能決定公司年度業績的“戰略級”大客戶,進行最終的談判,而這個功能,是合同中明確要求的“必達項”?

3. 法規與合規期限

是否有一個新的、與我們業務相關的法律法規,即將生效? 例如,關于數據隱私、稅務、或行業準入的政策。所有為了滿足這些法規的“合規性”需求,都具有最高的、不容置疑的緊急性。

四、實用維度二:內部“阻礙”與“依賴”

除了外部壓力,需求的緊急性,也常常源于組織內部的“流程”和“系統”的健康需求。

1. 生產環境的“大火” 一個正在生產環境中,造成用戶數據丟失、核心交易流程中斷、或嚴重安全漏洞的“P0級”線上故障,其修復需求的緊急性,永遠是第一位的。此時,所有的常規開發計劃,都應為其“讓路”。

2. 內部流程的“堵點” 一個需求,如果它本身,是多個其他并行團隊的工作的“上游依賴”,那么,它的緊急性,就應該被“放大”。

例如,一個由“平臺架構部”負責的“新版API”的開發需求,其本身,可能并不直接面向最終用戶。但是,如果有三個獨立的“業務產品”團隊,都在焦急地,等待這個新版API,來開始他們各自的新功能開發,那么,這個API需求的“真實”緊急性,就應該被極大地調高。

在像 PingCode 這樣的、支持跨項目依賴管理的研發協同平臺中,當一個需求,被多個其他需求,通過“阻塞關系”所鏈接時,這種高度的“被依賴性”,就一目了然地,成為了其高緊急性的、可視化的證明。

五、在流程與工具中“落地”

對緊急程度的衡量,不應只停留在“理念”層面,而必須被“固化”到團隊的日常工作流程和工具中。

改造需求模板:在團隊統一的需求提交模板中,增加一個名為“緊急性評估”的模塊,并包含“時間關鍵性”、“預期價值衰減”等引導性的問題,來促使需求提出者,在提交時,就對其“為何緊急”,進行一次初步的、理性的思考。

在優先級模型中體現“緊急度”:

在WSJF模型中,“時間關鍵性”本身,就是“延遲成本”的一個核心計算因子。

在RICE模型中,雖然沒有直接的“緊急度”因子,但一個高緊急性的需求,其“影響度(Impact)”或“自信-度(Confidence)”的得分,通常也應該被相應地調高。

在工具中進行“可視化”標記:

標簽(Tags):在 Worktile 或 PingCode 中,可以創建一系列清晰的“緊急性標簽”,例如 合同死線、法規要求、線上故障、關鍵依賴 等,并將其,醒目地,標注在相關的需求卡片上。

泳道(Swimlanes):在團隊的**看板(Kanban)**上,可以創建一條位于最頂部的、特殊的“加速通道/緊急通道”(Expedite Lane)。只有那些經過了最嚴格評估的、真正“十萬火急”的需求,才被允許進入這條通道,并可以“打破”常規的“在制品(WIP)”限制,被團隊優先處理。

常見問答 (FAQ)

Q1: “緊急”和“重要”到底有什么區別?

A1: “重要”關聯的是“價值”,即一個需求,對我們的戰略目標的貢獻有多大。“緊急”關聯的是“時間”,即一個需求的價值,是否會隨著時間的推移而快速衰減。我們應優先處理的,是那些“重要且緊急”的需求,并有策略地,為那些“重要但不緊急”的需求,投入資源。

Q2: 銷售團隊說每個需求都很“緊急”,該怎么辦?

A2: 這是正常的“立場”表達。產品經理的職責,是引導他們,進入一個“量化延遲成本”的、理性的分析框架中。你需要問:“好的,我理解這個需求很緊急。您能否幫助我們,一起評估一下,如果我們推遲一個月上線,將會具體地、可能會,造成多少合同金額的損失,或錯失多少條銷售線索?”

Q3: 如何衡量“延遲成本”,這聽起來很困難?

A3: “延遲成本”的估算,追求的,并非是會計學意義上的“絕對精確”,而是一種“相對量級”的、用于比較和排序的“共識”。它是一個強大的“思維工具”,其價值,在于引導所有干系人,都從“經濟效益”的視角,來重新審視“緊急”的本質。

Q4: 需求的緊急程度,是否會隨著時間而變化?

A4: 是的。緊急程度,是一個動態的屬性。一個在今天看來“不緊急”的戰略性需求,可能會因為競爭對手的某個突然舉動,而在明天,變為“十萬火急”。因此,對需求緊急程度的評估,必須在每一次的“待辦列表梳理會”上,進行持續的、動態的重新審視。

)

和docker的連接,詳細分析說明)