目錄

一、概念與作用:從宏觀到微觀的層級拆分

1. 項目(Project):最外層的 "大容器"

2. 模塊(Module):項目的 "功能子單元"

3. 包(Package):模塊內的 "代碼分類夾"

4. 類(Class):代碼的 "最小功能單元"

二、四者的核心聯系:層級包含與協同工作

三、IDEA 中的實踐意義:為什么需要這種結構?

總結

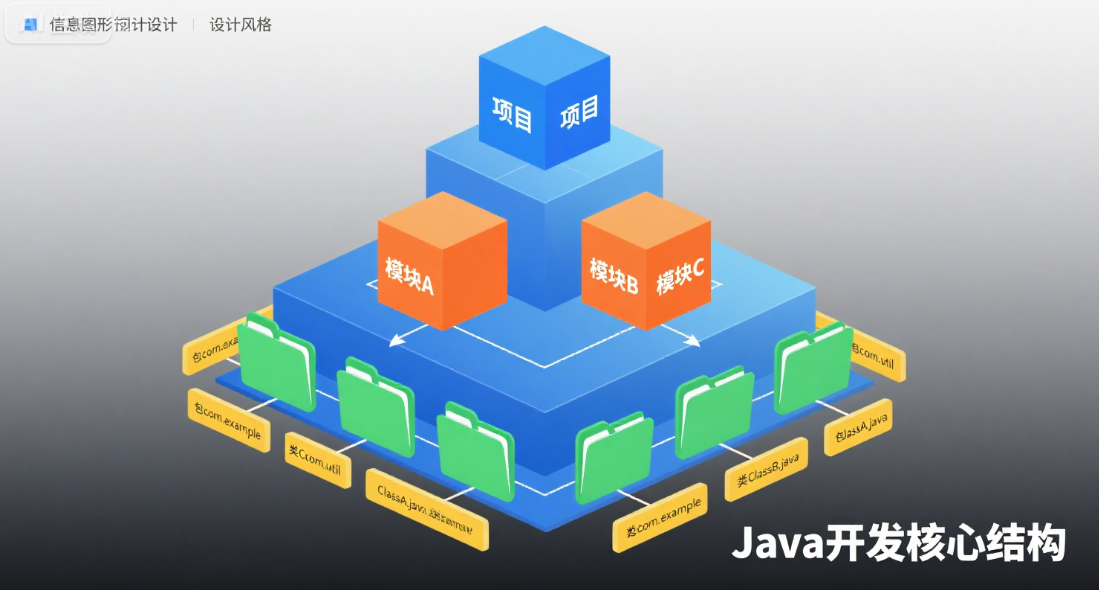

在 IntelliJ IDEA(IDEA)中開發 Java 程序時,項目(Project)、模塊(Module)、包(Package)、類(Class)?構成了從宏觀到微觀的層級結構,它們分工明確又緊密關聯,是組織代碼的核心框架。以下從概念、作用及聯系三方面進行梳理:

一、概念與作用:從宏觀到微觀的層級拆分

1. 項目(Project):最外層的 "大容器"

- 概念:IDEA 中最高層級的開發單元,是一個完整軟件系統的 "總目錄",包含所有與該系統相關的代碼、配置文件、資源(如圖片、文檔)及模塊。

- 作用:

- 統一管理所有開發資源,定義全局配置(如 JDK 版本、編碼格式、版本控制關聯)。

- 代表一個獨立的軟件產品(如 "電商平臺" 項目、"學生管理系統" 項目)。

- IDEA 中的表現:在左側 "Project" 窗口中,頂級目錄即為項目,包含所有模塊和全局配置文件(如

.idea文件夾)。

2. 模塊(Module):項目的 "功能子單元"

- 概念:項目內部的細分單元,一個項目可包含多個模塊,每個模塊專注于實現系統的一個獨立功能(如 "用戶管理" 模塊、"訂單處理" 模塊)。

- 作用:

- 實現功能拆分,降低代碼耦合(不同模塊可獨立開發、編譯、測試)。

- 支持模塊間依賴(如 "訂單模塊" 需調用 "用戶模塊" 的接口獲取用戶信息)。

- IDEA 中的表現:項目目錄下的子目錄,每個模塊有自己的

src(源代碼)、resources(資源文件)和配置(如pom.xml),可通過 "Project Structure" 管理模塊依賴。

3. 包(Package):模塊內的 "代碼分類夾"

- 概念:模塊內部用于組織類的 "文件夾",本質是通過目錄結構避免類名沖突,并按功能對類進行歸類。

- 命名規范:采用 "域名反轉" 格式(全小寫),如公司項目常用

com.公司名.項目名.功能名(例:com.alibaba.ecommerce.user)。 - 作用:

- 解決類名沖突(不同包下可存在同名類,如

com.example.User和com.test.User)。 - 按功能歸類代碼(如

service包放業務邏輯類,dao包放數據訪問類)。

- 解決類名沖突(不同包下可存在同名類,如

- IDEA 中的表現:在模塊的

src/main/java目錄下,以 "樹形目錄" 展示,包名中的.對應目錄層級(如com.example對應com/example文件夾)。

4. 類(Class):代碼的 "最小功能單元"

- 概念:Java 程序的基本組成單位,包含屬性(數據)和方法(操作),是實現具體功能的代碼載體。

- 定義規范:類名需用 "大駝峰命名法"(首字母大寫,如

UserService、OrderController),一個.java文件通常對應一個類。 - 作用:封裝具體邏輯(如

User類存儲用戶信息,UserService類實現用戶注冊、登錄功能)。 - IDEA 中的表現:包目錄下的

.java文件,打開后可見類的屬性、方法及邏輯代碼。

二、四者的核心聯系:層級包含與協同工作

它們的關系可概括為:項目包含模塊,模塊包含包,包包含類,形成 "總 - 分 - 細 - 微" 的層級結構,具體協同邏輯如下:

-

包含關系:

項目(Project) ├─ 模塊A(ModuleA,如用戶模塊) │ ├─ 包1(com.example.user.entity,存儲實體類) │ │ └─ User.java(用戶實體類) │ └─ 包2(com.example.user.service,存儲業務類) │ └─ UserService.java(用戶業務類) └─ 模塊B(ModuleB,如訂單模塊) ├─ 包1(com.example.order.entity) │ └─ Order.java(訂單實體類) └─ 包2(com.example.order.service) └─ OrderService.java(訂單業務類) -

依賴關系:

- 模塊間可依賴:模塊 B(訂單模塊)可依賴模塊 A(用戶模塊),通過導入模塊 A 的包和類,實現 "訂單關聯用戶" 的功能。

- 包與類的調用:同一模塊內,包 2 的類可通過

import語句調用包 1 的類(如UserService調用User類)。

-

功能協同:

類實現最小功能→包按功能組織類→模塊整合相關包實現獨立功能→項目整合所有模塊形成完整系統。例如:"電商平臺" 項目通過 "用戶模塊"(含用戶相關類)、"訂單模塊"(含訂單相關類)的協同,實現從 "用戶注冊" 到 "下單支付" 的完整流程。

三、IDEA 中的實踐意義:為什么需要這種結構?

- 降低復雜度:通過層級拆分,將龐大的系統拆解為可管理的模塊、包和類,避免代碼混亂。

- 提高可維護性:按功能分類的結構,讓開發者能快速定位代碼(如找用戶相關功能→進用戶模塊→查

user.service包)。 - 支持團隊協作:不同開發者可負責不同模塊,通過模塊依賴機制整合代碼,減少沖突。

- 符合 Java 規范:包的命名和組織方式遵循 Java 語言規范,確保代碼的通用性和可讀性。

總結

在 IDEA 中開發 Java 時,項目是系統的 "總容器",模塊是功能的 "子單元",包是類的 "分類夾",類是邏輯的 "實現體"。這四層結構從宏觀到微觀,既明確了各自的職責,又通過包含和依賴關系形成有機整體,是編寫可維護、可擴展 Java 程序的基礎。掌握它們的概念和聯系,能幫助開發者更高效地組織代碼,尤其是在大型項目開發中。

如果我的內容對你有幫助,請點贊,評論,收藏。接下來我將繼續更新相關內容!

ret2dir詳細)

![[每周一更]-(第155期):深入Go反射機制:架構師視角下的動態力量與工程智慧](http://pic.xiahunao.cn/[每周一更]-(第155期):深入Go反射機制:架構師視角下的動態力量與工程智慧)

)

)