文章目錄

- 一.現代通信基礎🥝

- 二.網絡、互聯網、英特網🧾

- 1.網絡(Network)

- 2.互聯網(internet)

- 3.因特網(Internet)

- 三.計算機網絡的標準定義🥝

- 早期定義🧾

- 物理構成視角:Internet(互聯網)的硬件與軟件架構體系🍉

- 功能服務抽象視角:Internet(互聯網)作為分布式應用的基礎設施🍉

- 有關計算機網絡的一個較好的定義🍂

- 計算機網絡組成🫠

- 1.從組成部分看

- 2.從工作方式看

- 五.端系統

- 基本概念

- 主機

- 端系統的連接🐦?🔥

- 連接方式🧵

- 通信鏈路

- 分組交換

一.現代通信基礎🥝

現代通信基礎設施體系科劃分為三大基礎網絡形態:

- 電信網絡:以語音通信為核心,提供電話、電報及傳真等實時通信服務,采用電信交換技術

- 有線電視網絡:專注于單向廣播式音視頻內容分發,通過同軸電纜或光纜傳輸

- 計算機網絡:主打端到端的數據文件傳輸,采用分組交換技術

當前,傳統網絡邊界已發生實質性突破,呈現融合發展趨勢

二.網絡、互聯網、英特網🧾

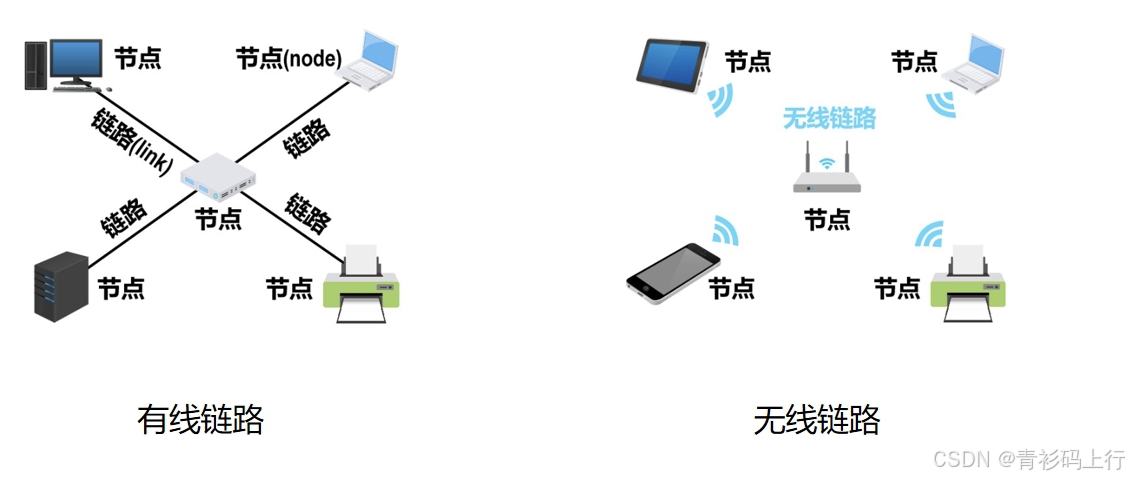

1.網絡(Network)

物理構成:由若干節點(Node)和鏈接這些節點的鏈路(Link)組成

- 節點(Node):包括計算機(筆記本、服務器等)、網絡互聯設備(集線器、路由器等)、具有網絡功能的設備(聯網攝像頭、打印機等)

- 鏈路(Link):分為有線鏈路和無線鏈路

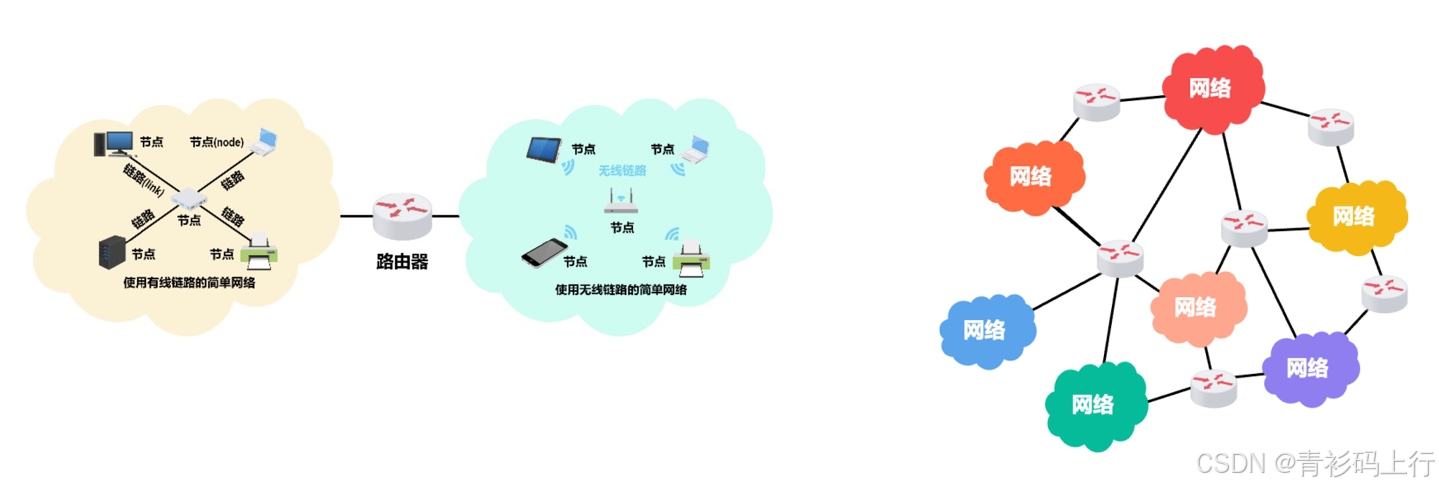

2.互聯網(internet)

物理構成:網絡與網絡之間通過路由器互連形成的更大網絡。

簡單來說,網絡就是把計算機連在一起,互聯網是把網絡通過路由器連在一起3.因特網(Internet)

物理構成:當今世界上最大的互聯網,是普通用戶日常接觸最多的網絡,采用 TCP / IP 協議作為通信規則,也是本學科的研究對象

- 三重特性:全球最大的分布式系統;協議棧最完整的參考實現;持續嚴謹的技術生態

- 分布式系統:由多個獨立計算機節點通過網絡互聯組成的軟件系統,節點通過消息傳遞協同工作,對外表現為統一整體

日常表述中,人們常不嚴格區分互聯網和因特網,通常所說的互聯網即指因特網

三.計算機網絡的標準定義🥝

早期定義🧾

一些互連、自治的計算機的集合,特指以計算機為中心的數據通信系統。

隨著技術發展,尤其物聯網普及,該定義已不適用。接下來我們分別從物理構成和服務功能兩個方面倆看一下:

物理構成視角:Internet(互聯網)的硬件與軟件架構體系🍉

互聯網是覆蓋全球的互聯網絡系統,本質是數十億異構計算設備基于標準化協議(TCP/IP)構建的全球性互聯網絡系統,其技術特征與終端構成仍在發展。

終端設備代際演進 非傳統終端設備演進 1990 年代:桌面 PC、UNIX 工作站、專用 Web 服務器

2000 年代:無線路由器、企業級防火墻

2010 年代:智能手機(iPhone)、平板電腦(iPad)

2020 年代:物聯網設備(IoT)、邊緣計算節點1.家庭物聯網設備:智能家電、安防系統、可穿戴設備

2.工業物聯網應用:智能制造、智慧城市

3.車聯網發展:消費級、商用級從"計算機"到"端系統":由于時代的發展,計算機網絡已經無法再準確描述當下的互聯網環境,所以我們進行了一系列術語上的規范和更新。

功能服務抽象視角:Internet(互聯網)作為分布式應用的基礎設施🍉

當前Internet(互聯網)的應用范圍早已遠超其設計初期所設想的幾種簡單功能(如文件傳輸、遠程登錄),各種意想不到的新應用(如共享出行、在線教育、遠程醫療、短視頻社交)正持續涌現。

互聯網之所以能夠向用戶提供如此豐富的服務,根本原因在于它具備兩個核心特性:連通性與共享性:

- 連通性 指的是無論地理位置如何,用戶之間都可以通過網絡建立連接,實現信息的實時交互

- 共享性 則意味著信息資源可以在全球范圍內被多個用戶訪問與使用,從而實現知識、數據和服務的最大化

有關計算機網絡的一個較好的定義🍂

計算機網絡主要是由一些通用的、可編程的硬件互連而成,而這些硬件并非專門用來實現某一特定目的(例如,傳送數據或視頻信號)。這些可編程的硬件能夠用來傳送多種不同類型的數據,并能支持廣泛的和日益增長的應用。

這個較好的定義包含了以下含義:

- 計算機網絡所連接的硬件,并不限于一般的計算機,還包括智能手機、具有網絡功能的傳感器以及智能家電等智能硬件。定義中的“可編程的硬件”表明這種硬件一定包含有中央處理單元CPU。

- 計算機網絡并非只用來傳送數據,而是能夠基于數據傳送進而實現各種各樣的應用,包括今后可能出現的各種應用。

計算機網絡組成🫠

1.從組成部分看

由硬件、軟件、協議三部分組成

- 硬件:主機(端系統)、通信鏈路、交換設備(路由器等)、通信處理器(網卡等)

- 軟件:實現資源共享的軟件和方便用戶使用的工具軟件(聊天程序、E-mail程序等)

- 協議:計算機網絡的核心,規定網絡傳輸數據所遵循的規范

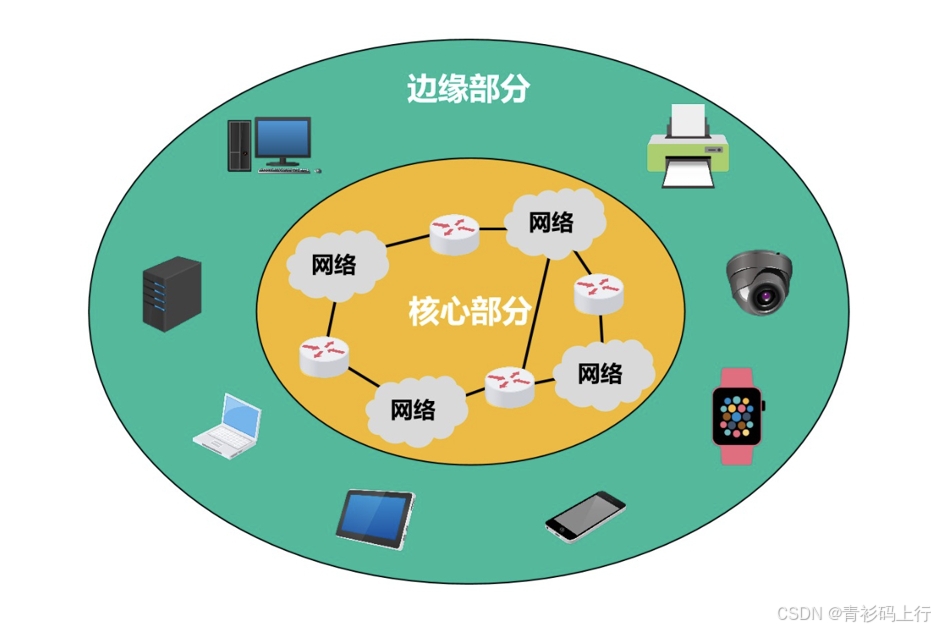

2.從工作方式看

分為核心部分和邊緣部分

- 邊緣部分:由所有連接到互聯網供用戶直接使用的主機組成,用于通信和資源共享

- 核心部分:由大量網絡和連接這些網絡的路由器組成,為邊緣部分提供連通性和交換服務

五.端系統

基本概念

系統(主機)是指任何連接到因特網的設備,是網絡通信的發起方或接收方,負責生成、處理并消費網絡數據,是用戶直接與網絡交互的窗口。

由于它們位于網絡的“邊緣”,因此也被稱為邊緣設備常見的端系統:桌面服務設備,服務器,移動設備,非傳統設備等。

主機

端系統也叫主機(host),因為它們是運行應用程序的設備。

根據網絡中的角色分工不同,主機分為兩類:

-

客戶端:通常是普通用戶的設備,如個人電腦、手機等。它們發起請求,獲取服務或資源。

-

服務器:通常是高性能的計算機,專門用于存儲和提供資源。

客戶和服務器的角色是動態的。同一臺設備可能在不同場景下扮演不同角色。

隨著互聯網服務的普及,許多服務器被集中部署在大型數據中心中。這些數據中心由成千上萬臺服務器組成,負責處理全球范圍內的數據請求。這些數據中心通過高速網絡互聯,確保用戶無論身處何地,都能快速訪問所需資源。

端系統的連接🐦?🔥

連接方式🧵

端系統是通過通信鏈路和分組交換機相互連接,形成完整的數據傳輸網絡。

通信鏈路是數據傳輸的物理或邏輯通道,分組交換機則負責將數據按需轉發至目標節點。通信鏈路

- 物理媒介:同軸電纜、銅線(雙絞線)、光纖、無線電頻譜等。

- 核心指標:傳輸速率(比特每秒,bps 或 bit/s)。

- 常見速率:Kbps(千比特每秒,如低速物聯網設備)、Mbps(兆比特每秒,如家庭寬帶、Wi-Fi)、到Gbps(吉比特每秒,如高速光纖、數據中心網絡)甚至Tbps(太比特每秒,如骨干網)

分組交換

-

數據分割:當源端系統需要向目的端系統發送數據時,它不會一次性發送整個數據塊,而是分割成的較小的數據塊(稱為數據段)來發送。

-

分組構成:為了確保這些數據段能在網絡中正確傳輸并被目的端系統識別和重組,發送端系統為每個數據段添加包含控制信息(如源地址、目的地址、序列號、錯誤檢測碼等)的首部。添加了首部的數據段就構成了一個分組,分組是計算機網絡中進行數據傳輸的基本單元。

-

傳輸過程:分組注入網絡后,分組交換機(如:路由器、鏈路層交換機)據分組首部中的目的地址信息,通過存儲-轉發機制,沿著最佳路徑將分組逐跳(Hop-by-Hop)傳輸。

-

數據恢復:目的端系統依據分組首部信息(尤其是序列號)重組分組,恢復初始數據。

分組交換機是數據傳輸的核心設備。其基本功能是從通信鏈路接收分組,并根據目標地址選擇一條出通信鏈路將分組轉發至下一跳節點。這一過程實現了數據在復雜網絡中的動態路由,是互聯網高效運作的基礎。

當前主流的分組交換機包含路由器與鏈路層交換機兩大類,二者在功能定位與網絡層級上存在顯著差異。

如果我的內容對你有幫助,請 點贊 , 評論 , 收藏 。創作不易,大家的支持就是我堅持下去的動力!

)

)