當下,教育領域正經歷前所未有的深刻變革——教育數字化轉型。這并非簡單的技術疊加,而是從教育理念到模式的全方位重塑,已成為推動教育高質量發展、助力我國邁向教育強國的核心驅動力。

?

數字技術正以前所未有的速度和力度,全方位重構人類生產與生活形態。人工智能、云計算、大數據、低代碼等現代信息技術,既在產業升級中扮演關鍵角色,也深刻滲透日常生活,改變人們的思維、溝通、工作與學習方式。

在此背景下,教育科研領域的數字化轉型已超越單純技術應用,成為落實《中國教育現代化2035》、《教育強國建設規劃綱要》的核心抓手,更是實現 “教育、科技、人才” 三位一體發展的新質生產力引擎。教育部《教育數字化戰略行動》提出構建 “連接、共享、協同、智能” 的國家教育數字化體系,標志著教育科研正從局部信息化邁向全域智能化、生態化的戰略升維。

基于此,織信低代碼團隊結合自身發展,回顧教育行業實踐經驗,剖析趨勢與熱點,把握技術革命機遇,深化對教育行業的理解,希望通過分享過往積累的經驗與案例,為教育領域高質量發展貢獻力量。

一、教育數字化轉型的背景與核心驅動力

教育數字化轉型不是偶然的技術疊加,而是政策引導、技術革新與教育發展需求共同作用的必然結果,其進程已從局部探索邁向全域重構。

政策導向:從戰略部署到全面落地

我國教育數字化轉型已進入 "國家戰略引領" 的新階段。2022年全國教育工作會議首次提出 "實施教育數字化戰略行動",同年黨的二十大報告將 "推進教育數字化" 寫入其中,標志著教育數字化從行業舉措上升為國家任務。

2025年1月發布的《教育強國建設規劃綱要(2024-2035年)》進一步明確路徑:第二十五條提出實施 "國家教育數字化" 戰略,聚焦國家智慧教育公共服務平臺建設、數字教育資源開發等重點方向;第二十六條強調 "促進人工智能助力教育變革",明確AI、低代碼、大數據等數字化技術在教育領域的應用是開辟新賽道的關鍵。政策的持續加碼,推動教育數字化從單點創新走向體系化重構。

技術革新:從工具應用到生態重塑

追溯我國教育與數字技術的融合歷程,從1978-1992年的 "電化教育",到2000-2017年的 "教育信息化",再到當前的 "教育數字化",40余年的發展印證了技術對教育的顛覆性推動。

如今,技術已實現三級躍遷:從物聯網感知、云智算基礎設施的底層支撐,到視覺計算、混合現實交互的場景賦能,再到通用人工智能(AGI)的深度滲透,完整的數字教育技術棧已形成。織信低代碼立足這一技術浪潮,以 "快速響應、靈活適配" 為核心,構建教育數字化創新生態,持續釋放技術賦能的乘數效應。

二、織信低代碼為教育科研注入新動能:挑戰與解決方案

教育科研領域的數字化轉型面臨諸多痛點,織信低代碼通過針對性解決方案,逐一破解傳統模式下的效率瓶頸與體系障礙。

1、革新科研創新范式:破解傳統科研的效率與協同難題

★挑戰:傳統科研模式依賴實驗室操作與有限數據分析,存在三大痛點:海量數據處理效率低、跨地域協作壁壘高、科研成果共享滯后,嚴重制約了其創新速度與廣度。

?解決方案:

織信低代碼通過與AI、大數據、云計算深度融合,構建科研第四范式的技術底座:

快速搭建數據處理系統:科研人員通過拖拽式操作,無需復雜編碼即可構建專屬數據分析平臺,高效處理實驗數據、文獻數據等多源信息,結合 AI 算法輔助發現規律,提升研究精度。

打造協同創新空間:開發科研項目協作平臺,實現項目進度實時同步、成果在線共享、跨機構團隊無縫溝通,打破地域與學科邊界。

?

2、優化教育科研管理體系:打破傳統管理的繁瑣與割裂

★挑戰:教育科研機構管理涉及學生、教師、項目、資產等多維度,傳統模式依賴人工操作與紙質記錄,存在流程冗余、數據分散、透明度低等問題,管理成本高且效率低下。

?解決方案:

織信低代碼提供 "按需定制" 的管理系統搭建方案,覆蓋全場景管理需求:

學生管理:構建包含信息錄入、學業跟蹤、獎懲記錄的全周期系統,支持數據一鍵統計與可視化分析,方便校方實時掌握學生動態。某中學通過該系統,將學生成績分析時間從 3 天縮短至 2 小時。

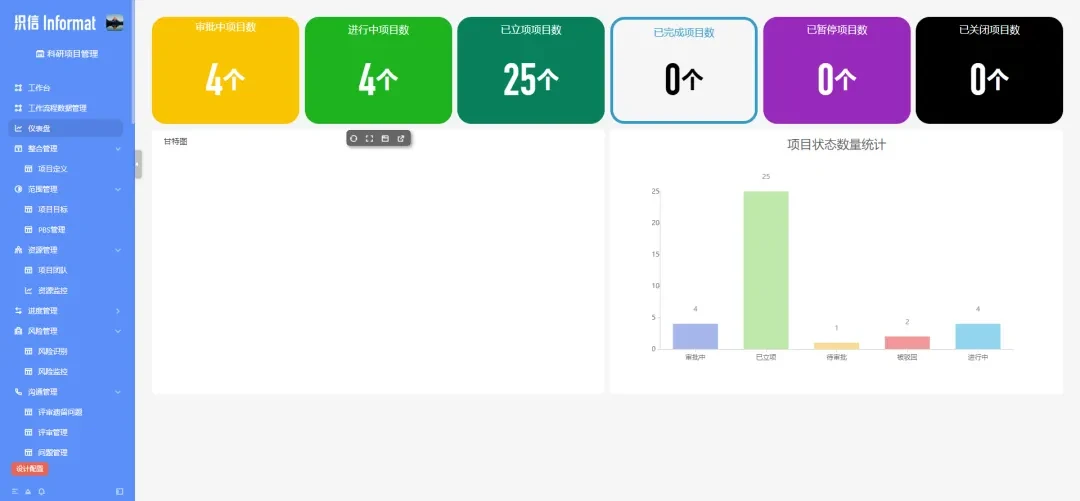

科研項目管理:實現申報、審批、進度跟蹤、成果歸檔的全流程數字化,設置自動提醒功能(如結項倒計時、中期檢查預警),提升管理透明度。

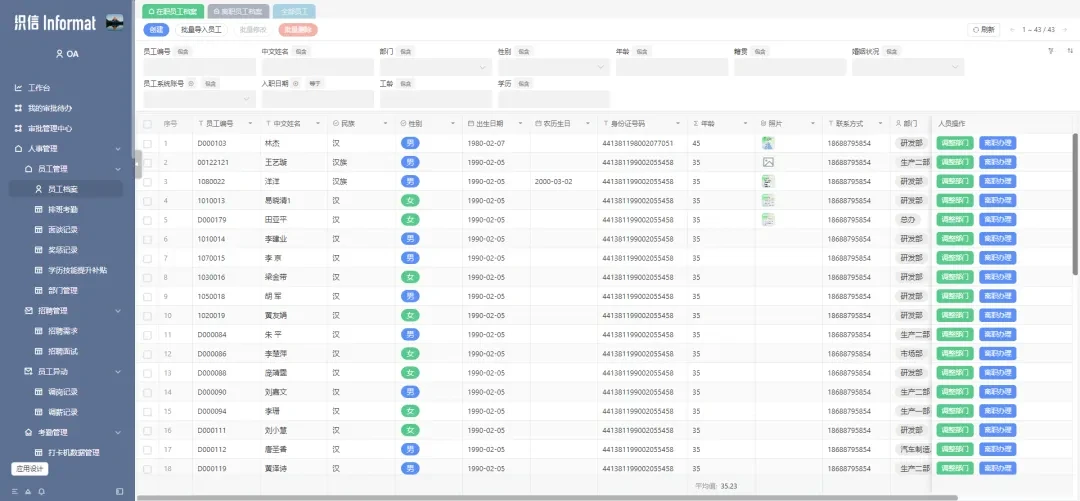

人事與資產:開發教職工信息管理、績效考核、設備領用歸還等模塊,通過數據聯動消除信息孤島,例如教師請假流程與課程安排系統自動關聯,避免教學沖突。

?

3、重塑教育理念與思維:推動從 "標準化" 到 "個性化" 的轉型

★挑戰:傳統教育以 "大規模標準化" 為核心,難以滿足學生個性化需求;教師角色局限于知識傳授,與數字化時代的 "引導者" 定位脫節。

?解決方案:

織信低代碼通過技術工具倒逼教育理念革新:

構建個性化學習支持系統:教師可快速開發 "學生成長跟蹤工具",記錄學習內容、興趣點、薄弱環節等細節,生成個性化學習畫像,精準推送資源與指導方案。

賦能教師角色轉型:開發教學協作平臺,支持教案共創、學情分析、家校溝通等功能,讓教師從 "知識傳授者" 轉向 "學習設計師"。例如,通過織信搭建一套 "教學資源共享庫",實現多個院系的優質教案互通,教師備課效率可得到大幅提升。

?

4、構建智慧校園管理與服務生態:打通 "煙囪式" 建設的孤島

★挑戰:傳統校園管理系統多為分散建設,教務、一卡通、圖書館、財務等系統獨立運行,形成數據孤島與流程割裂,師生辦事需切換多平臺,體驗不佳。

?解決方案:

織信低代碼打造智慧校園中樞,實現 "一網通辦":

系統集成與數據互通:通過 API 連接器、數據橋接工具,快速打通分散系統(如教務系統、圖書館借閱系統、后勤報修系統),實現身份信息、課程數據、消費記錄等核心數據的統一管理。

搭建一站式服務門戶:開發個性化門戶界面,師生通過統一身份認證登錄后,可辦理選課、成績查詢、圖書借閱、場地預約等全場景業務。

?

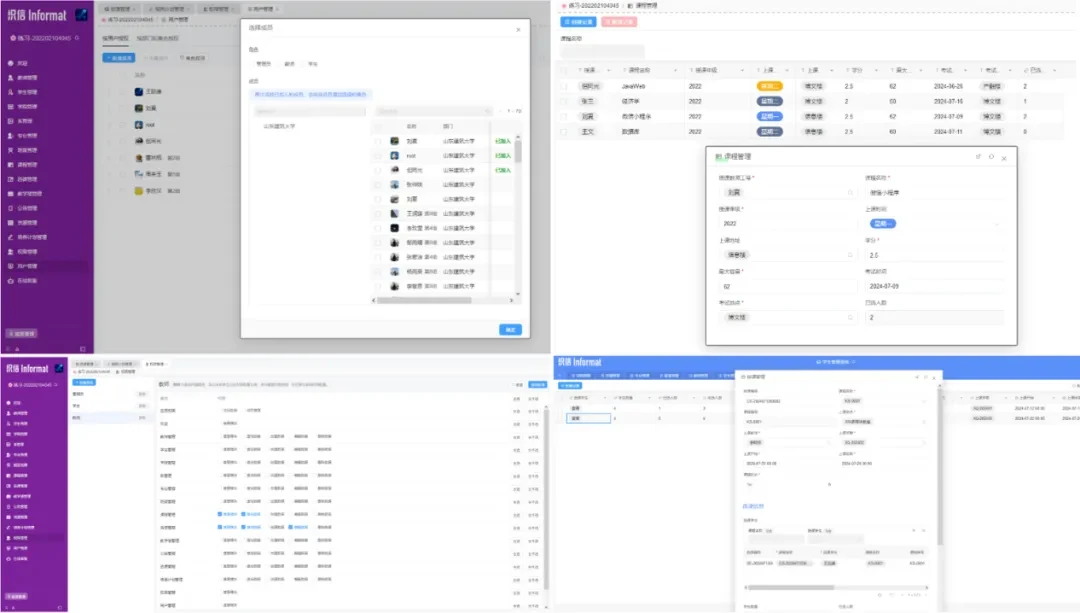

三、織信低代碼產學研一體化實踐案例:山東建筑大學的創新探索

2024年4月,山東建筑大學與織信低代碼正式簽訂 “校企合作協議”,攜手構建產學研聯盟創新體系。此舉意在貫徹國家科教興國戰略,充分發揮雙方在技術、人才等方面的資源優勢,提升學校科研能力,助力企業技術管理水平更上一層樓。

山東建筑大學是一所聚焦工科,多學科協同發展的應用研究型高校。其信息管理與信息系統專業,作為山東省一流本科專業建設點,始終緊跟信息技術前沿步伐。在 2022 版培養方案里,增設 “低代碼開發實訓” 實踐教學環節。經多輪嚴謹考察,最終引入 “織信低代碼平臺”,為學生拓展數字化能力打造實踐平臺。

本次合作圍繞“程序自主研發+創新思維能力” 這一課程建設目標,采用線上實操演示與課后實踐答疑相結合的教學方式。在合作內容上,雙方共同推進低代碼軟件開發實訓課程的教學與建設工作,由織信低代碼技術總監擔任主講,結合學校教學大綱精心構建教學方案與案例;后續還將合力推進實習與就業基地建設,計劃共建 “大學生就業實習基地”,一同促進產學研聯盟創新體系,實現優勢互補,探索低代碼技術在多領域的應用可能。

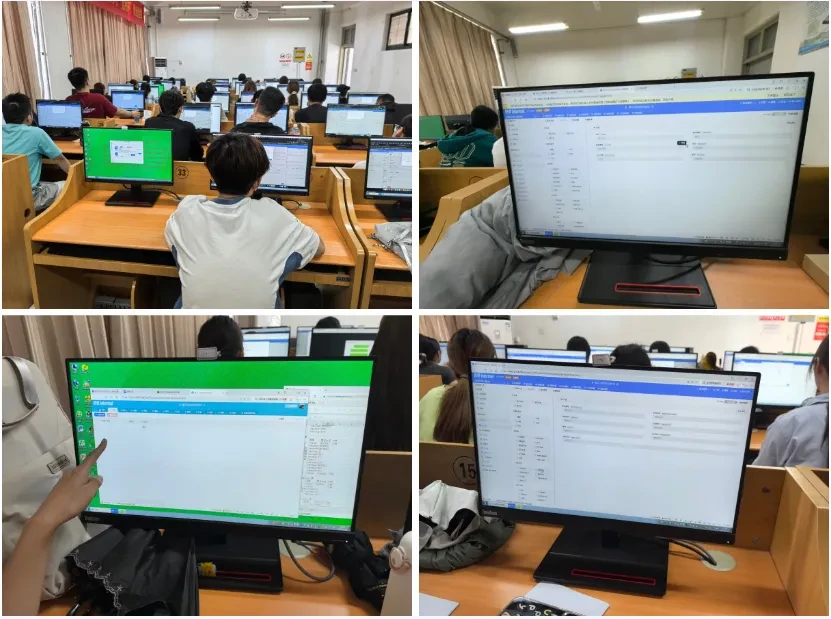

在合作落地期間,山東建筑大學信息管理全系 100 多名學生參與了實訓課程,該課程主要三大部分。

1、基礎理論講解,低代碼概念的普及和探索低代碼模式的產生原因以及不同低代碼產品的形態和業務方向;

?

2、實操課程講解,織信低代碼平臺的獨特優勢、應用場景及功能操作,助力學生快速上手;

?

3、成果驗收階段,全系學生通過多輪低代碼的作業設計與課程實操,基本掌握了低代碼的開發思路,現已能夠開發出真正實用的應用場景供他人使用。

?

山東建筑大學與織信的合作,是探索產學研創新教育模式的重要嘗試。相信隨著低代碼技術在教育領域的推廣應用,將來有望為教育信息化建設添磚加瓦,培育更多的優秀技術人才。

四、未來展望

教育數字化轉型正邁向 "個性化、精準化、智能化" 的深水區,織信低代碼將持續以 "技術適配場景" 為核心,在三個方向深化賦能:

構建更靈活的教育生態:支持教育機構快速響應政策變化與需求迭代,例如隨 "AI+教育" 政策調整,一鍵更新教學系統的 AI 功能模塊。

拓展更廣泛的應用場景:從高校延伸至 K12、職業教育等領域,開發針對性解決方案,如為職業院校打造 "技能實訓管理系統",為中小學構建 "家校社協同育人平臺"。

培育更專業的數字化人才:通過產學研合作模式的復制推廣,讓更多師生掌握低代碼工具,形成 "用技術解決教育問題" 的思維與能力。

正如彼得?德魯克所言:"預測未來的最好方式就是創造未來。" 織信低代碼將繼續深度參與教育數字化進程,以技術創新推動教育公平與質量提升,為建設教育強國注入持續動能。

和 JavaScript 的關系)

設計原則之合成復用原則)

)