目錄

一、Spring框架:偉大的基石

歷史背景與挑戰

Spring的革命性貢獻

新的挑戰:配置地獄

二、Spring Boot:約定大于配置的革命

四大核心特性

1. 快速創建獨立應用

2. 自動配置:智能化的魔法

3. 起步依賴:依賴管理的藝術

4. 生產就緒特性

三、Spring與Spring Boot:引擎與汽車的關系

四、實戰:從Hello World體驗開發效率

1. 項目創建

2. 項目結構

3. 編寫代碼

4. 運行與測試

關鍵分析

五、Spring Boot與Spring Cloud:分工明確的完美組合

核心區別

協同工作模式

Spring Cloud核心組件

總結:Spring Boot的價值與未來

在Java企業級應用開發領域,Spring Boot無疑是一個里程碑式的存在。它極大地降低了Spring應用的入門門檻,讓開發者能夠快速構建生產級的獨立應用。本文將從多個角度深入剖析Spring Boot,幫助您全面理解這一革命性框架。

一、Spring框架:偉大的基石

要真正理解Spring Boot的價值,我們必須先回顧它的基石——Spring框架。

歷史背景與挑戰

在Spring框架誕生之初(約2003年),Java EE(現稱Jakarta EE)的開發體驗堪稱"笨重"。使用EJB(Enterprise JavaBeans)開發簡單功能需要編寫大量樣板代碼,配置繁瑣,且應用嚴重依賴服務器環境,測試極其困難。

Spring的革命性貢獻

Spring框架通過兩大核心概念解決了這些問題:

- 控制反轉(IoC):將對象的創建和依賴關系交給容器管理

- 面向切面編程(AOP):將橫切關注點(如日志、事務)與業務邏輯分離

通過依賴注入(DI)機制,Spring極大地降低了組件間的耦合度,使代碼更易于測試和維護。

新的挑戰:配置地獄

隨著Spring功能日益強大,新的問題出現了:配置過于復雜。開發者需要花費大量時間編寫繁瑣的XML配置(后來是Java配置)來整合各種框架。雖然Spring靈活性極高,但項目初始化和依賴整合對新手來說仍是巨大挑戰。

正是這個"配置地獄"問題,催生了Spring Boot的誕生。

二、Spring Boot:約定大于配置的革命

Spring Boot的設計哲學是"約定大于配置"(Convention Over Configuration)。它預先定義了一套默認配置和項目結構,遵循這些約定即可實現近乎零配置的快速開發。

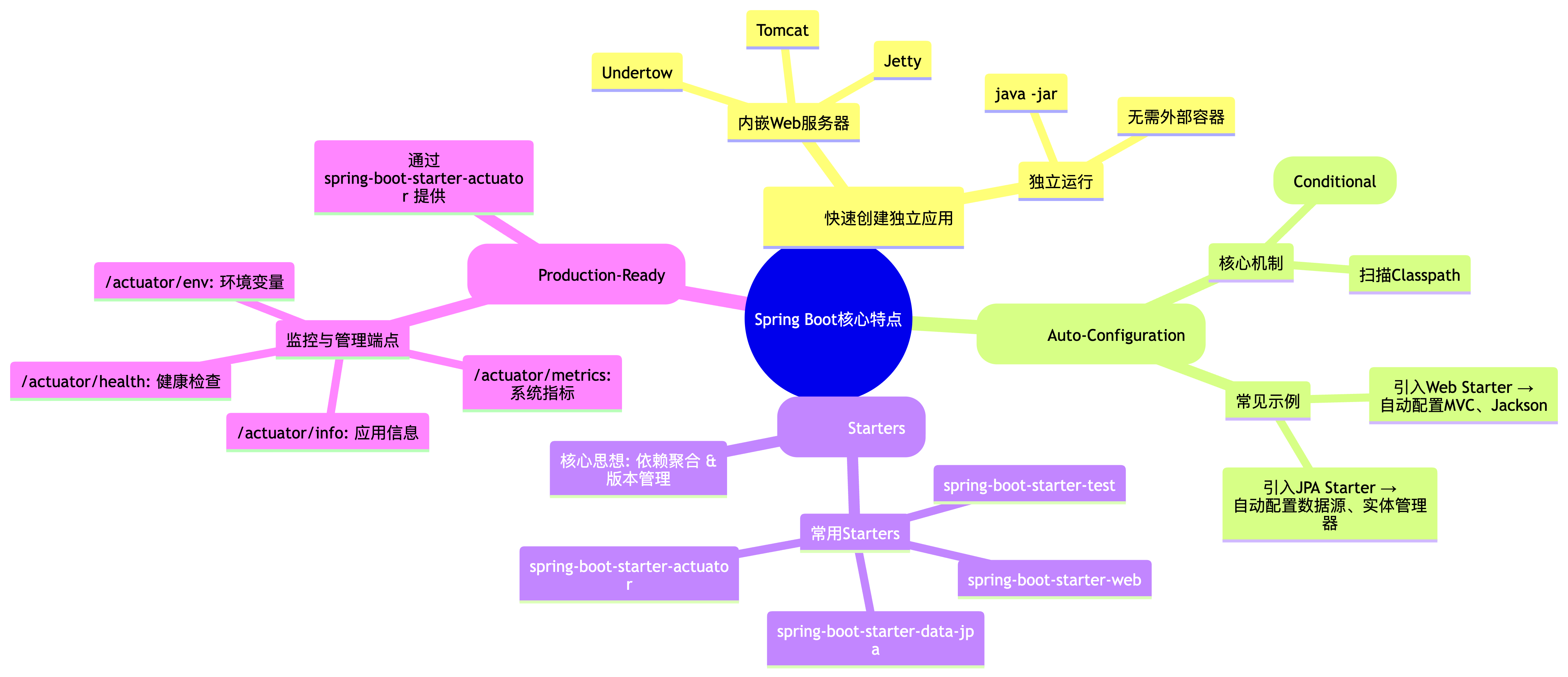

四大核心特性

1. 快速創建獨立應用

Spring Boot允許通過java -jar命令直接運行應用,無需部署到外部Web服務器。它內置了Tomcat、Jetty或Undertow等嵌入式Servlet容器,讓應用自成體系。

2. 自動配置:智能化的魔法

這是Spring Boot最令人驚嘆的特性。它會自動掃描項目Classpath中的依賴,并據此智能配置Spring應用。例如:

- 引入

spring-boot-starter-data-jpa后,自動配置數據源、JPA實體管理器等Bean - 檢測到特定數據庫驅動時,自動創建相應的連接池配置

3. 起步依賴:依賴管理的藝術

起步依賴(Starter Dependencies)是特殊的POM文件,聚合了實現某種功能所需的所有依賴。例如:

spring-boot-starter-web:包含Spring MVC、Tomcat、Jackson等Web開發必需組件spring-boot-starter-data-jpa:包含JPA實現、數據庫驅動等

所有依賴版本都經過嚴格測試,完美兼容,徹底解決了依賴沖突問題。

4. 生產就緒特性

通過spring-boot-starter-actuator,Spring Boot提供了一系列生產環境監控和管理功能:

- 健康檢查:應用狀態監控

- 指標收集:性能指標統計

- HTTP追蹤:請求追蹤和分析

- 信息端點:應用基本信息展示

三、Spring與Spring Boot:引擎與汽車的關系

很多人混淆Spring和Spring Boot,它們的關系可以用一個生動的比喻來解釋:

- Spring框架好比強大的發動機、變速箱和底盤等核心部件,提供了構建應用所需的所有基礎功能(DI、AOP、數據訪問、事務管理等),但需要自己動手組裝成能行駛的汽車。

- Spring Boot則是一輛已經組裝完畢、立馬能駕駛的"汽車"。它基于Spring框架(使用其核心部件),但預先完成了所有繁瑣的組裝工作(配置、依賴管理、打包等)。開發者只需"坐進去,插上鑰匙",就能直接上路。

關鍵結論:Spring Boot不是Spring的替代品,而是建立在Spring之上的快速開發方案,讓開發者專注于業務邏輯而非基礎設施。

四、實戰:從Hello World體驗開發效率

讓我們通過經典示例感受Spring Boot的開發效率。

1. 項目創建

使用Spring Initializr(官方項目生成工具):

- Project: Maven

- Language: Java

- Spring Boot: 最新穩定版

- Group: com.example

- Artifact: demo

- Dependencies: 選擇Spring Web

點擊"Generate"下載項目壓縮包。

2. 項目結構

解壓后的標準結構:

src/main/java/com/example/demo/DemoApplication.java # 主應用類resources/application.properties # 配置文件

pom.xml # Maven配置3. 編寫代碼

創建REST控制器:

package com.example.demo;import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;

import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;@RestController

public class HelloController {@GetMapping("/hello")public String sayHello() {return "Hello, Spring Boot World!";}

}4. 運行與測試

直接運行DemoApplication類的main方法,控制臺將顯示內嵌Tomcat啟動日志。訪問http://localhost:8080/hello,立即看到"Hello, Spring Boot World!"響應。

關鍵分析

整個過程沒有編寫任何XML配置,沒有手動設置Tomcat,這一切都得益于:

spring-boot-starter-web起步依賴:自動聚合所有Web開發依賴- 自動配置:檢測到Web依賴后自動配置嵌入式Tomcat和Spring MVC

- 約定大于配置:默認配置滿足大多數場景,開箱即用

五、Spring Boot與Spring Cloud:分工明確的完美組合

理解這兩者的關系和區別是掌握現代Spring微服務生態的關鍵。

核心區別

| 特性 | Spring Boot | Spring Cloud |

| 目的 | 簡化單個應用的開發和部署 | 提供分布式系統(微服務架構)的常見模式工具 |

| 關注點 | 開發單元微服務,快速創建獨立應用 | 集成和治理微服務集群,解決分布式環境問題 |

| 角色 | 微服務的基礎構建塊 | 微服務的生態系統和治理框架 |

| 關系 | Spring Cloud基于Spring Boot構建 | 強依賴于Spring Boot,利用其開發便利性 |

| 類比 | 制造汽車(引擎、輪子等部件) | 管理城市交通系統(信號燈、道路規劃等) |

協同工作模式

- 依賴關系:Spring Cloud完全基于Spring Boot。必須先使用Spring Boot構建各個微服務單元,才能使用Spring Cloud進行協調治理。

- 互補性:兩者不是競爭關系,而是相輔相成。典型微服務技術棧是:Spring Boot + Spring Cloud。

- 選擇指南:

-

- 開發簡單獨立的Web應用/REST服務:只需Spring Boot

- 構建多服務組成的分布式系統:需要Spring Boot + Spring Cloud

Spring Cloud核心組件

當使用Spring Boot構建多個微服務后,Spring Cloud提供以下關鍵能力:

- 服務發現與注冊(Eureka/Consul):解決動態服務定位問題

- 分布式配置管理(Config Server):統一管理所有服務配置

- 熔斷器(Hystrix/Resilience4j):防止服務故障蔓延

- API網關(Gateway/Zuul):統一入口、認證、路由

- 客戶端負載均衡(Ribbon/LoadBalancer):在服務調用端實現負載分配

總結:Spring Boot的價值與未來

Spring Boot通過"約定大于配置"的理念,徹底改變了Java應用開發方式。它不僅大幅提升了開發效率,還降低了Spring技術的使用門檻,使開發者能更專注于業務邏輯而非技術配置。

隨著微服務和云原生架構的普及,Spring Boot作為基礎構建塊,與Spring Cloud形成的完整解決方案,已成為企業級Java開發的事實標準。無論您是初學者還是經驗豐富的開發者,掌握Spring Boot都是現代Java開發者的必備技能。

最終比喻:用Spring Boot造出性能優異的汽車(各個微服務),用Spring Cloud建設智能交通系統(微服務治理),共同構建現代化分布式應用生態系統。

一 歸一化)

egui (0.32.1) 學習筆記(逐行注釋)(十八) 使用表格)

)

)