此練習主要是:關于滯后補償器。

①滯后補償器作用;

②不同滯后補償器的效果;

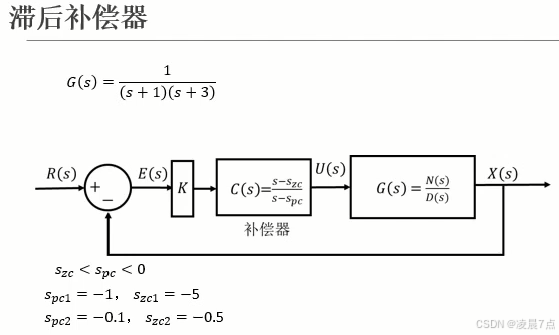

一、為什么使用滯后補償器

- 滯后補償器:主要用于改善系統的穩態誤差;

- 滯后補償器設計思路:同時為系統增加一個極點和零點,與超前補償器不同的是,滯后補償器的極點的位置比零點更加靠近虛軸;

- 選取兩組不同滯后補償器,如圖所示;

- 因為,兩組滯后補償器,零點極點的比值是一致的,所以改善穩態誤差的效果是一致的;但是,由于位置很不同,所以對系統的瞬態響應有很大影響。

- 在matlab中,繪制對應的根軌跡,以及閉環系統的單位階躍響應。

- 代碼如下:

clc;clear;close all;

%% 定義G(s)

s = tf('s');

G_s = 1/((s+1)*(s+3));

K = 2;

t = 0:0.1:20;

%% 繪制原傳遞函數根軌跡及其響應

subplot(3,2,1);

rlocus(G_s);

title('原系統根軌跡');

subplot(3,2,2);

sys_1 = feedback(K*G_s, 1);

step (sys_1,t);

title('原系統單位階躍響應');%%%% 定義補償器C1(s)

sz = -5;

sp = -1;

C1_s = (s-sz)/(s-sp);

%% 使用補償器C1(s)后的根軌跡及其響應

subplot(3,2,3);

rlocus(G_s*C1_s);

title('增加滯后補償器C1系統根軌跡');

subplot(3,2,4);

sys_2 = feedback(K*G_s*C1_s, 1);

step (sys_2,t);

title('增加滯后補償器C1系統單位階躍響應');%%%% 定義補償器C2(s)

sz = -0.5;

sp = -0.1;

C2_s = (s-sz)/(s-sp);

%% 使用補償器C1(s)后的根軌跡及其響應

subplot(3,2,5);

rlocus(G_s*C2_s);

title('增加滯后補償器C2系統根軌跡');

subplot(3,2,6);

sys_3 = feedback(K*G_s*C2_s, 1);

step (sys_3,t);

title('增加滯后補償器C2系統單位階躍響應');

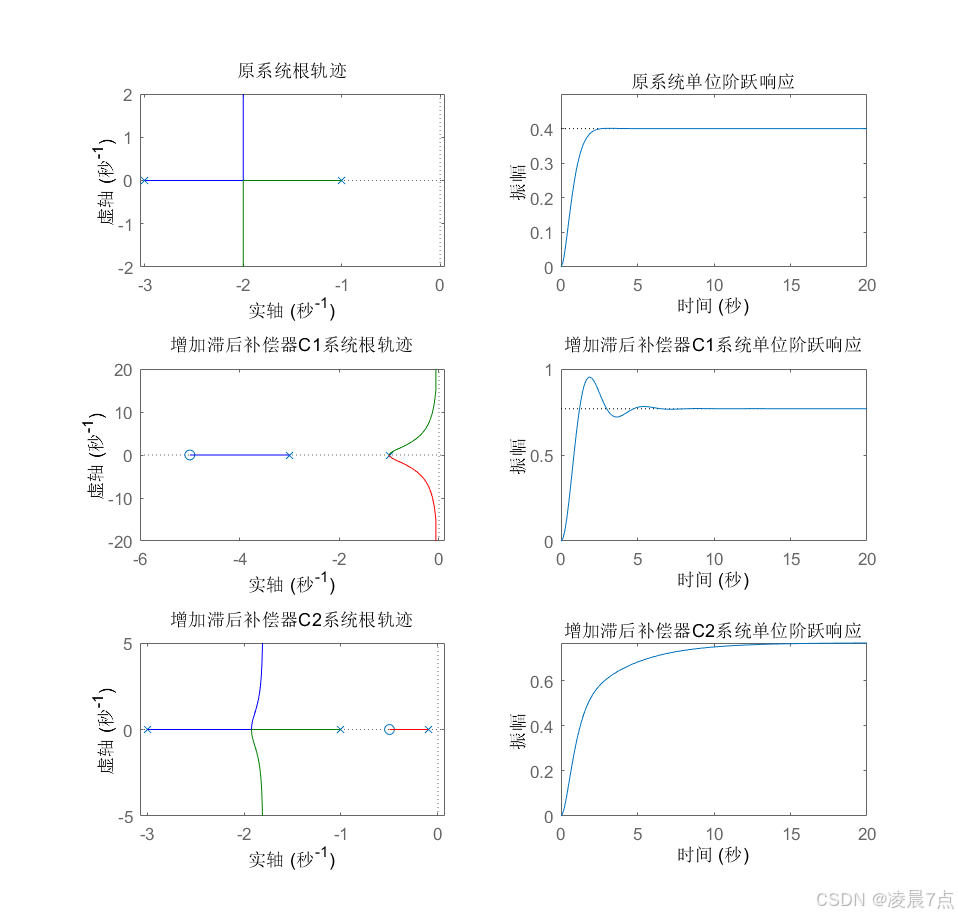

二、運行結果及分析

1、從原系統圖:

- 原系統單位階躍響應,最終將系統穩定在0.4左右,所以穩態誤差是1-0.4=0.6;

2、增加補償器C1系統圖:sz=-5;sp=-1;

- 增加C1補償器系統單位階躍響應,最終將系統穩定在0.8左右,所以穩態誤差是1-0.8=0.2;

- 當增加C1:sz=-5;sp=-1;此時完全改變了原因系統的根軌跡方向,因此,此時的單位階躍響應就會與原系統很不同;

3、增加補償器C2系統圖:sz=-0.5;sp=-0.1;

- 增加C2補償器系統單位階躍響應,最終將系統穩定在0.8左右,所以穩態誤差是1-0.8=0.2;

- 當增加C2:sz=-0.5;sp=-0.1;此時只是增加了一條由x=-0.1指向x=-0.5的根軌跡,對原來根軌跡影響比較小,當前根軌跡還很一致,只是增加一條距離虛軸很近的根軌跡,因此,此時的單位階躍響應就會與原系統比較類似;

4、總體來看

-

發現,增加C1和C2滯后補償器,最后的曲線截然不同。

-

當增加C1滯后補償器,就完全不同了,sz=-5;sp=-1;這對零極點就完全改變原有根軌跡的形態了,所以響應也就完全不同。

-

當增加C2滯后補償器,可以看出,從0上升到0.4的過程,幾乎和原系統一致,只是從0.4之后,再通過sz=-0.5;sp=-0.1;這對零極點來修正穩態誤差。

學習來源:《控制之美》[卷1],王天威

、基本功能、數據結構內容、單向鏈表(概念、對象、應用))

實現)

)

)

React +Ts(vite創建項目/useState/Props/Interface))

解釋)