人體屬性檢測:人臉識別智慧檢測驅動的工廠管理革新(所有圖片均為真實項目案例)

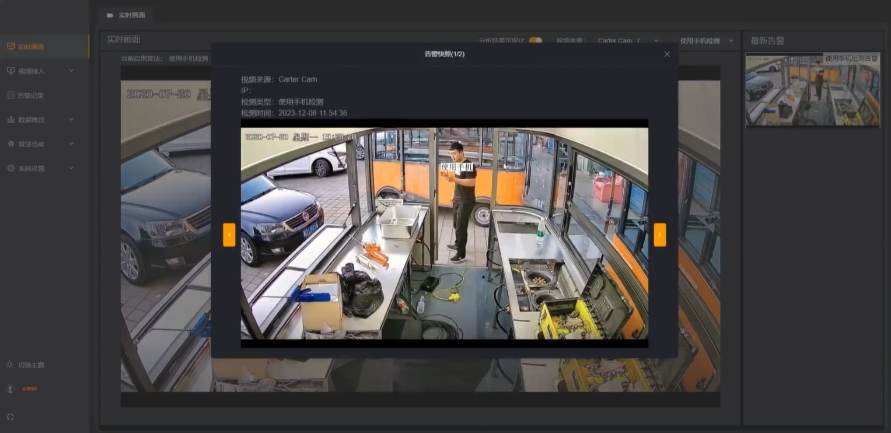

在制造業數字化轉型浪潮中,人體屬性檢測技術已成為破解傳統工廠管理難題的核心工具。通過融合人臉識別智慧檢測、目標檢測算法與多模態數據分析,該技術實現了從單一身份驗證到全場景行為感知的跨越,為智慧工廠、園區門禁、工人安全管控等場景提供了智能化解決方案。

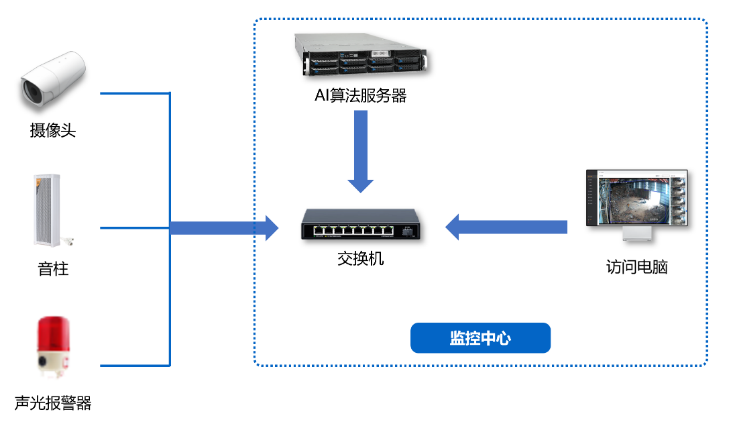

- 技術架構:人臉識別智慧檢測的“端-邊-云”協同

人體屬性檢測系統基于“端-邊-云”三層架構,以人臉識別智慧檢測為核心,構建了覆蓋身份、行為、環境的立體化監測網絡:

- 終端層:部署高清攝像頭、紅外熱成像儀、UWB定位標簽等設備,實時采集人臉圖像、姿態、體溫、位置等多維度數據。例如,在工廠出入口采用動態活體檢測攝像頭,結合人臉識別算法(如YOLOv8框架優化版),可杜絕代打卡行為,考勤準確率超99%。

- 邊緣層:通過嵌入式計算盒對視頻流進行預處理,提取關鍵幀并壓縮數據,降低云端傳輸壓力。例如,在化工車間部署邊緣節點,可實時分析工人是否佩戴安全帽(檢測響應時間<1秒),未合規時觸發聲光報警并推送至管理員終端。

- 云端層:基于深度學習模型(如ResNet-50+OpenPose融合網絡)訓練人體屬性分類器,支持性別、年齡、服飾、動作等20余類屬性識別。同時,通過歷史數據優化檢測閾值,例如將離崗預警時間從15分鐘動態調整為10分鐘,減少誤報率。

- 核心功能:從“被動記錄”到“主動預防”的范式升級

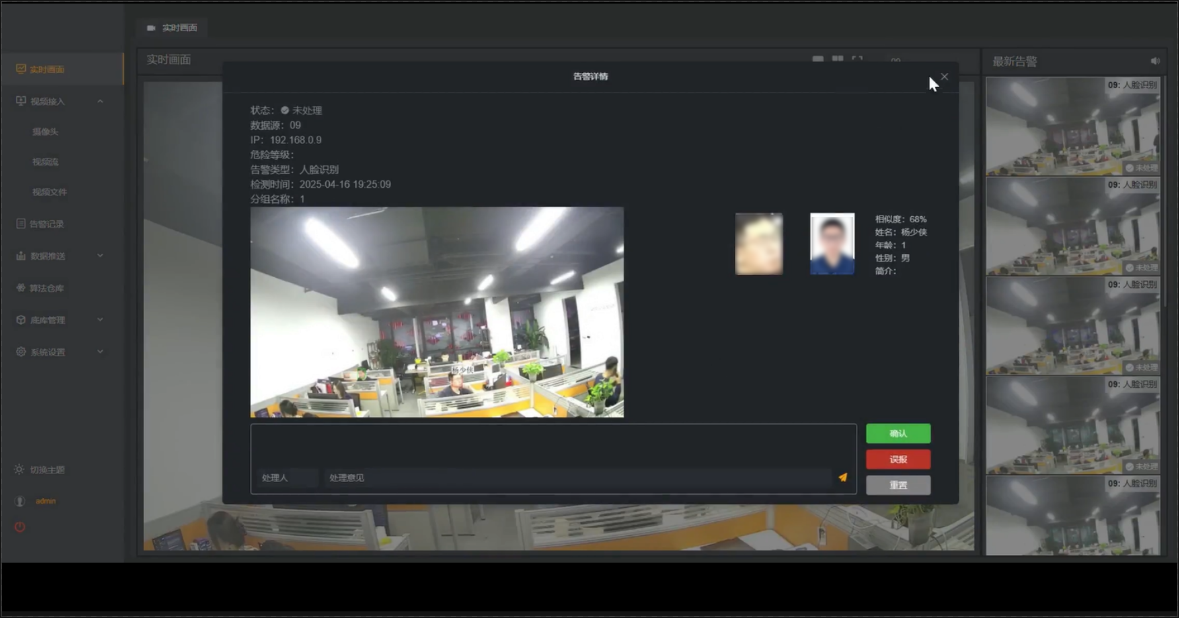

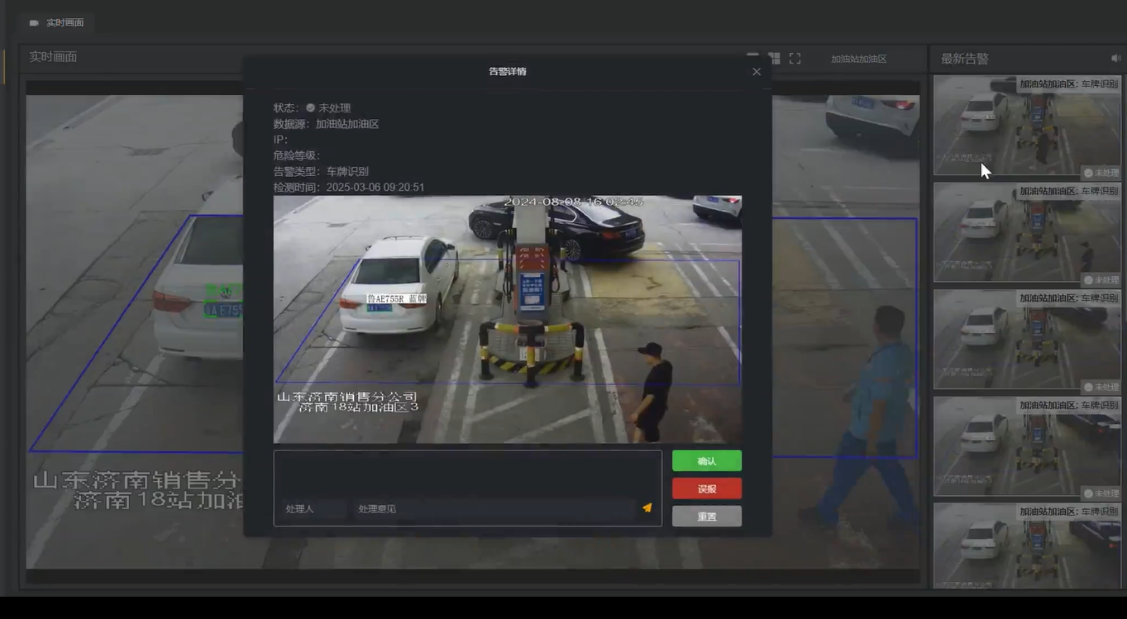

人體屬性檢測技術通過人臉識別智慧檢測的精準識別能力,實現了四大場景的智能化覆蓋:

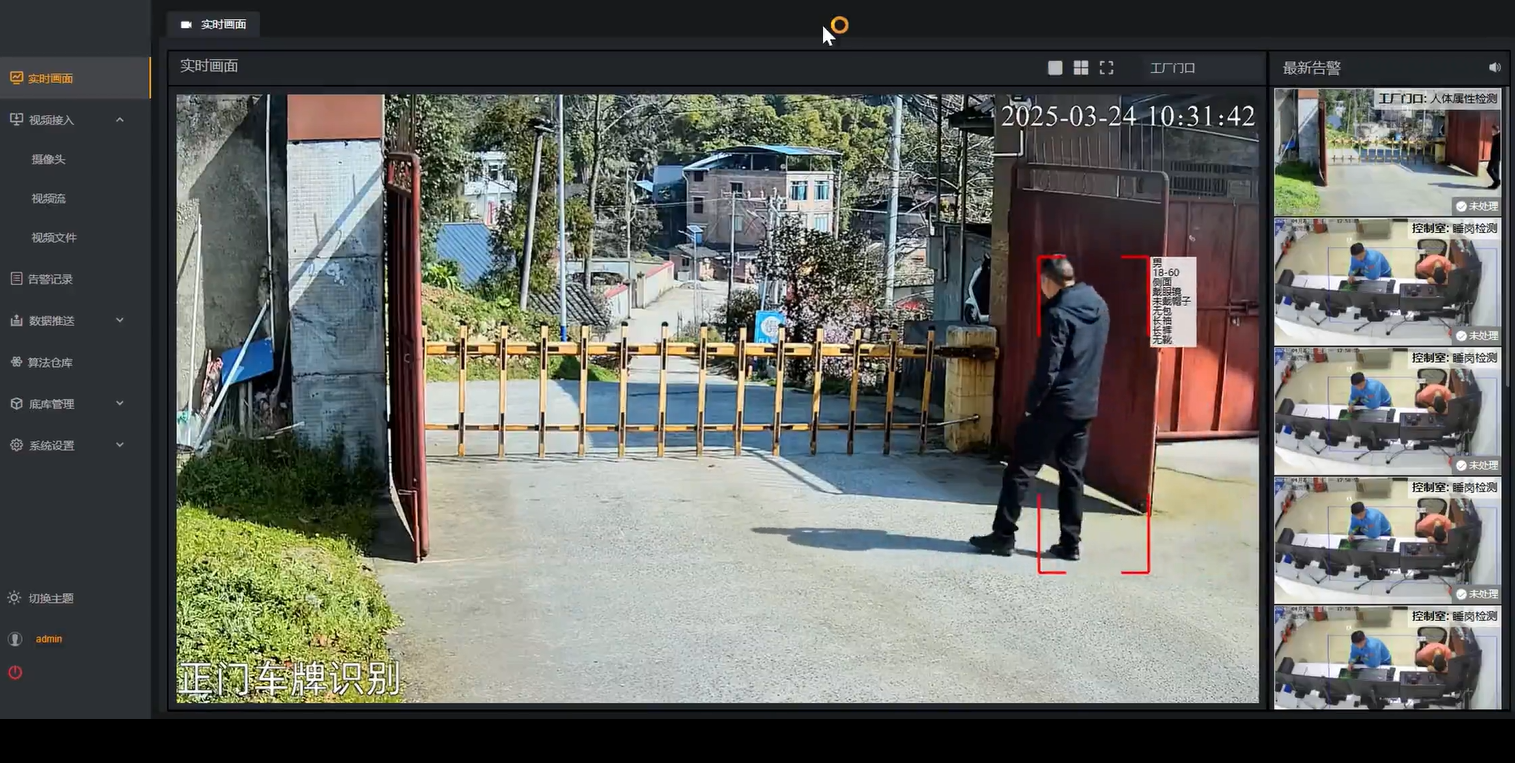

- 智慧門禁與考勤管理

傳統門禁依賴IC卡或密碼,存在復制、遺失風險。而基于人臉識別智慧檢測的系統,通過比對面部特征點(如眼睛間距、鼻梁高度)與數據庫中的3D人臉模型,實現無接觸快速通行。某汽車工廠部署后,考勤準確率從85%提升至99.5%,人力巡查團隊從15人縮減至3人,年節省成本超200萬元。 - 工人安全行為監測

結合人體姿態估計算法(如OpenPose),系統可分析工人頭部、軀干傾斜角度,識別趴睡、仰睡等違規行為。例如,在電子廠產線部署攝像頭,通過環境噪音分貝檢測區分“短暫休息”與“深度睡眠”,預警準確性提升40%。 - 健康風險預警

利用紅外熱成像攝像頭監測工人體表溫度,結合環境溫濕度數據計算熱應激指數(WBGT)。當指數超過閾值(如32℃)時,自動推送降溫提醒至工人與管理員,預防中暑事故。某化工廠應用后,未佩戴安全帽事件從每月50起降至2起。 - 生產流程優化

通過UWB定位標簽繪制工人實時動線圖,對比標準作業路徑,識別擅自離崗、繞路等行為。例如,在汽車裝配線發現某工位動線偏離率超30%,經分析后調整物料擺放位置,單線效率提升15%。

- 應用方式:分階段落地與閉環管理

人體屬性檢測系統的實施需遵循“場景定制-硬件部署-算法訓練-閉環優化”四步法:

- 場景定制化

根據工廠類型(電子、化工、汽車)選擇算法組合。例如,化工廠需強化安全帽檢測與熱成像預警,電子廠側重睡崗與離崗檢測,食品廠增加手套佩戴識別模塊。 - 硬件無死角覆蓋

在產線、倉庫、休息區等關鍵區域安裝攝像頭與傳感器,確保數據采集完整性。某智慧園區采用“可見光+紅外”雙模攝像頭,夜間檢測準確率仍達98%。 - 算法動態訓練

利用歷史數據優化模型參數。例如,通過分析某工廠3個月的離崗記錄,發現80%的誤報集中在午休前10分鐘,遂將預警時間調整為午休后5分鐘,誤報率下降60%。 - 閉環管理機制

建立“預警-處理-反饋”流程,將管理動作(如提醒、處罰)錄入系統,形成數據資產。某工廠每月分析高頻違規場景,針對性調整算法參數或管理策略,3個月內違規行為減少75%。

- 案例實證:某汽車工廠的智能化轉型

某大型汽車工廠部署人體屬性檢測系統后,實現了以下突破:

- 安全管控:通過人臉識別智慧檢測與安全帽檢測算法融合,未佩戴安全帽事件從每月50起降至2起,工傷率下降40%。

- 效率提升:離崗檢測算法結合工單系統,區分合理離崗(如領料、如廁)與違規離崗,管理效率提升3倍。

- 成本優化:硬件成本較傳統方案降低40%(如用普通攝像頭+邊緣計算盒替代專用傳感器),單系統可管理超500人。

- 未來趨勢:多模態融合與自主決策

隨著AI技術的演進,人體屬性檢測將向以下方向升級:

- 多模態數據融合:結合語音、動作、環境傳感器數據,實現更復雜的行為理解(如通過語音情緒分析判斷工人壓力狀態)。

- 自主決策系統:基于強化學習算法,使系統能夠根據場景動態調整檢測策略(如高峰時段降低離崗檢測靈敏度)。

- 隱私保護增強:采用聯邦學習技術,在本地設備訓練模型,僅上傳加密后的特征參數,避免原始數據泄露。

結語

人體屬性檢測技術,尤其是人臉識別智慧檢測的深度應用,正在重塑工廠管理模式。從單一的門禁控制到全場景的行為感知,從被動的事后追責到主動的風險預防,這一技術不僅解決了傳統管理的“碎片化”難題,更通過數據驅動優化生產流程,為企業構建了可持續的競爭力壁壘。未來,隨著算法與硬件的持續創新,人體屬性檢測將成為智慧工廠的“神經中樞”,推動制造業向更高水平的智能化邁進。

)

![[PV]AXI R/W/RW帶寬計算的tcl腳本](http://pic.xiahunao.cn/[PV]AXI R/W/RW帶寬計算的tcl腳本)

)

技術的發展歷史)