目錄

1.程序功能描述

2.測試軟件版本以及運行結果展示

3.部分程序

4.算法理論概述

5.完整程序

1.程序功能描述

? ? ? ?無線傳感器網絡(WSN, Wireless Sensor Network)是由大量低成本、低功耗的傳感器節點組成,通過無線通信實現數據采集、傳輸與協同處理的分布式網絡,廣泛應用于環境監測、智能農業、工業控制等領域。在WSN中,介質訪問控制(MAC, Medium Access Control)協議負責協調節點對無線信道的訪問,直接影響網絡的延遲、能耗、吞吐量等關鍵性能指標。?

? ? ? ?傳統WSN MAC協議(如SMAC、TMAC)多采用固定時隙分配或隨機競爭機制,存在信道資源利用率低、節點間干擾嚴重、端到端延遲不可控等問題。而Dijkstra算法作為經典的最短路徑尋優算法,具備在帶權圖中高效尋找從源節點到其他所有節點最短路徑的能力。將Dijkstra算法融入 WSN MAC協議設計,可通過動態路徑優化與信道資源按需分配,實現網絡延遲與開銷的協同優化 —— 既保證數據傳輸路徑的“最短性”(降低延遲),又通過路徑復用與干擾規避減少無效能耗(降低開銷)。

2.測試軟件版本以及運行結果展示

MATLAB2022A/MATLAB2024B版本運行

3.部分程序

%節點分布范圍

SCALE = 500;%

%初始節點能量

E0 = 1;

%子節點之間的通信半徑

Radius= 100;%

%子節點與父節點的通信半徑

FRadius= 100;%

%節點最大移動速度

Vmax = 0;%

%數據發送包速率

Smax = 20;%

%數據發送包長度

SLen = 2000;%

%節點通信閾值

LRad = 87;

%電路能耗系數

Eelec = 5e-8;

%信道傳播模型的能耗系數

Efs = 1e-11;

%信道傳播模型的能耗系數

Emp = 1.3e-15;

%壓縮比

u = 0.5;%

%初始變異概率

P = 0.5;%

MTKL = 2000;%

Times = 2;%仿真時間

12_067m4.算法理論概述

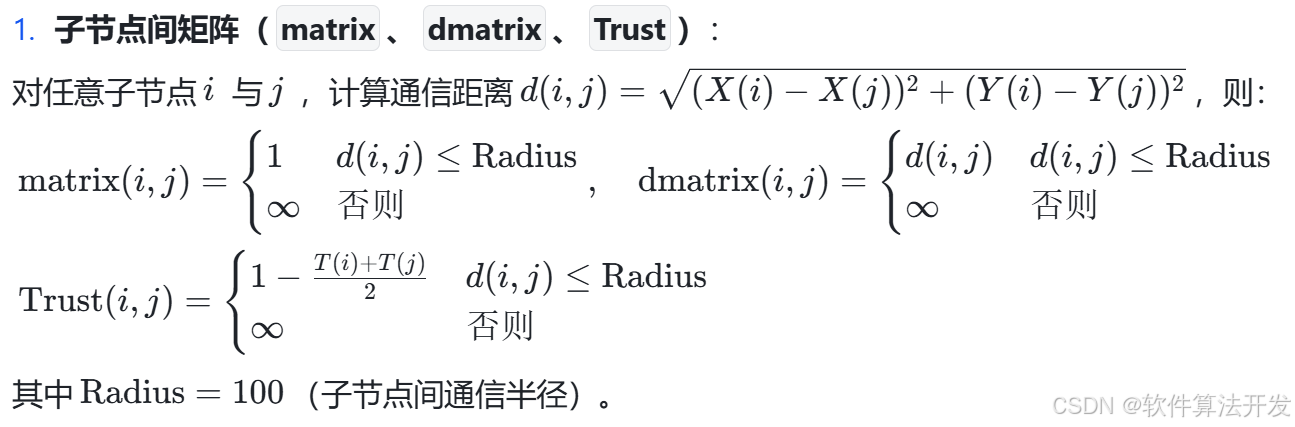

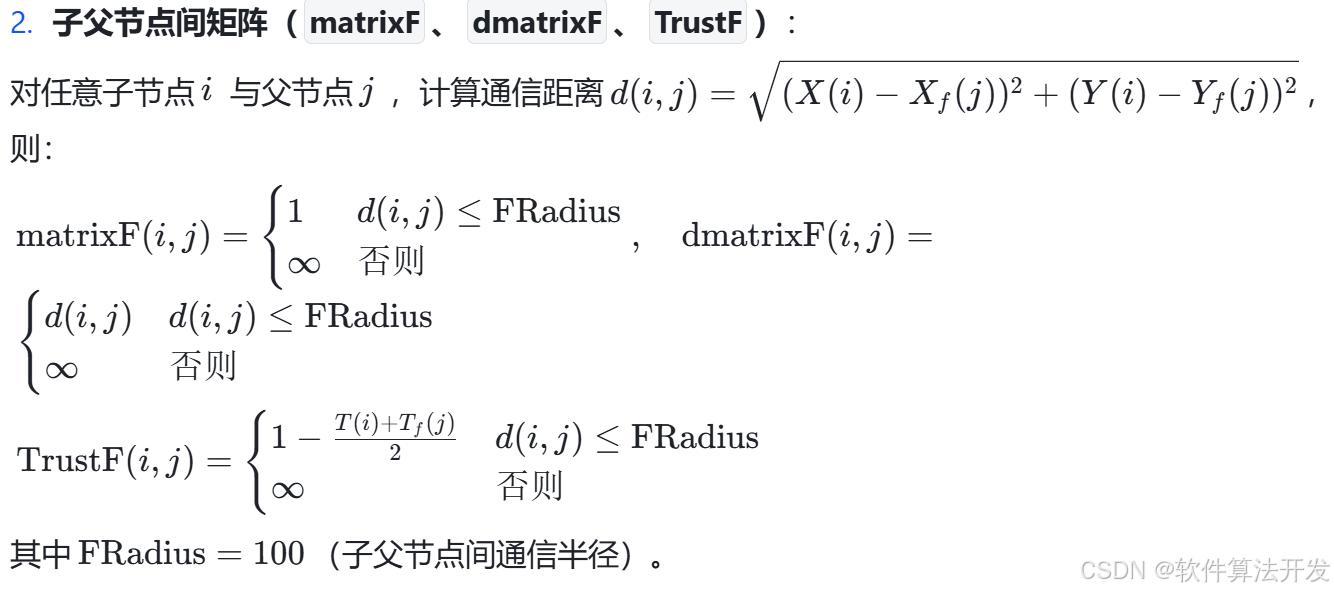

? ? ? ?網絡模型:將WSN抽象為無向帶權圖?G=(V,E,W),其中?V包含子節點與父節點(程序中父節點數量為??子節點數/10?+1),?E為節點間可通信的邊集合(子節點間通信半徑?Radius=100,子節點與父節點通信半徑?FRadius=100),?W為邊權重(綜合節點信任度、通信距離、能耗等因素,程序中通過Trust矩陣體現)。?

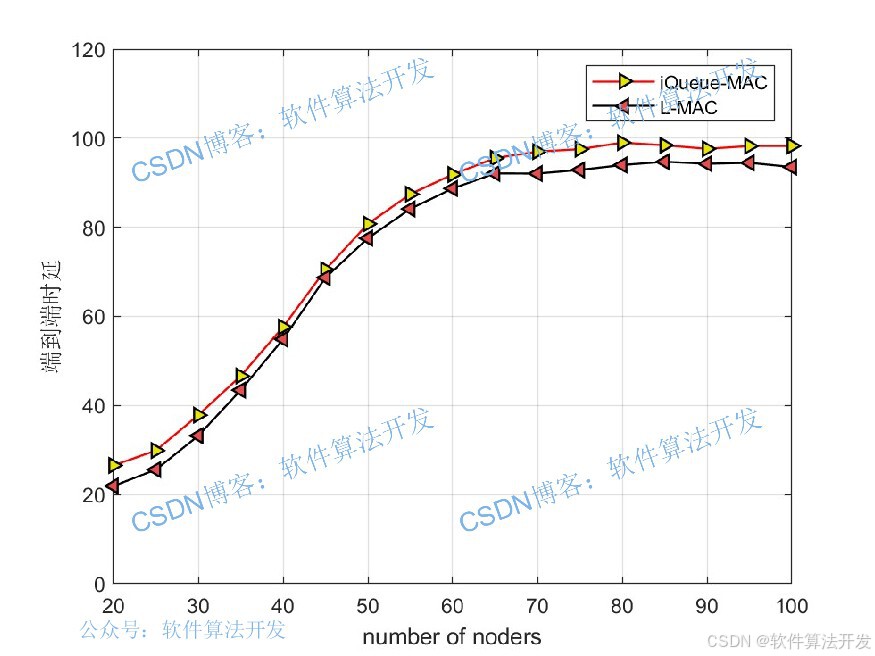

? ? ? ?網絡延遲:程序定義的端到端時延包括傳輸延遲(基于路徑距離、數據包長度與發送速率)、時隙延遲(基于幀結構中的時隙等待時間),公式與參數嚴格對應程序設置(如數據發送包速率?Smax=20,數據包長度?SLen=2000)。?

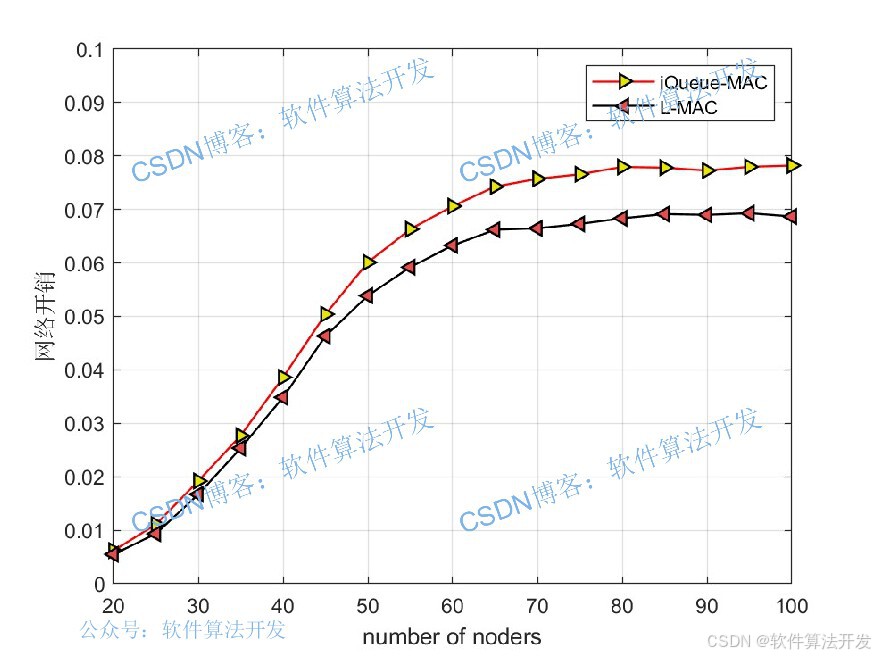

? ? ? 網絡開銷:程序中定義為拓撲控制能耗,包括節點發送 / 接收數據的電路能耗、信道傳播能耗,參數采用程序設定值(電路能耗系數?Eelec=5×10?8?J/bit,自由空間傳播能耗系數?LaTex error)。

? ? ? ?以Dijkstra算法為路徑優化核心,結合“路徑 - 信道”綁定機制,實現信道資源的動態分配與節點訪問協同。與傳統MAC協議相比,其創新點在于將“路徑選擇”與“信道訪問”深度耦合——通過 Dijkstra算法找到“最優傳輸路徑”(權重最小,對應低延遲、低能耗),再為該路徑分配專屬信道或時隙,避免不同路徑間的干擾,同時基于路徑節點的能量與信道狀態動態更新路徑,確保網絡長期穩定運行。

? ? ? 基于Dijkstra算法的WSN MAC協議實現分為“網絡初始化階段”“路徑優化階段”“時隙分配階段”“分層傳輸與性能計算階段” 四個核心步驟,每個步驟均嚴格對應 MATLAB 程序的代碼邏輯,公式參數與程序變量完全一致。

步驟 1:網絡初始化階段

? ? ? ?初始化階段的目標是構建符合程序參數的網絡拓撲,生成節點坐標、信任度與通信矩陣,為后續路徑優化奠定基礎。程序中構建兩類矩陣(子節點間、子父節點間),判斷節點是否可通信并賦值信任度:

步驟 2:基于Dijkstra算法的路徑優化階段

? ? ? ?該階段通過調用程序中的func_dijkstra函數,計算兩類最短路徑(源子節點→中轉父節點、中轉父節點→目標子節點),路徑權重為信任度矩陣Trust,具體步驟與程序邏輯完全一致。

5.完整程序

VVV

并測試腳本執行情況)

)