電磁波成像(X射線、CT成像)原理簡介

- 一、圖像形成的一般形式

- 二、可見光成像

- 2.1可見光

- 2.2可見光成像

- 三、其他電磁波成像

- 3.1X射線成像

- 3.2CT成像

- 3.2.1CT成像原理

- 3.2.2CT成像與X射線成像對比

- 3.2.3CT生成三維描述

- 3.3PET成像

一、圖像形成的一般形式

大多數圖像的形成離不開一個照射源、場景元素以及一個探測器,場景元素對照射源能量的反射或吸收被探測器檢測到,就可以產生對應的圖像。

照射源可以是電磁能量源,例如紅外線、可見光和X射線與伽馬射線,也可以是超聲波,場景元素通常是現實世界的各種物體,反射或吸收是場景對于照射源的兩種反應方式,通常同時存在。

當然還有一些圖像,是由計算機生成的,用于建模或可視化。

二、可見光成像

2.1可見光

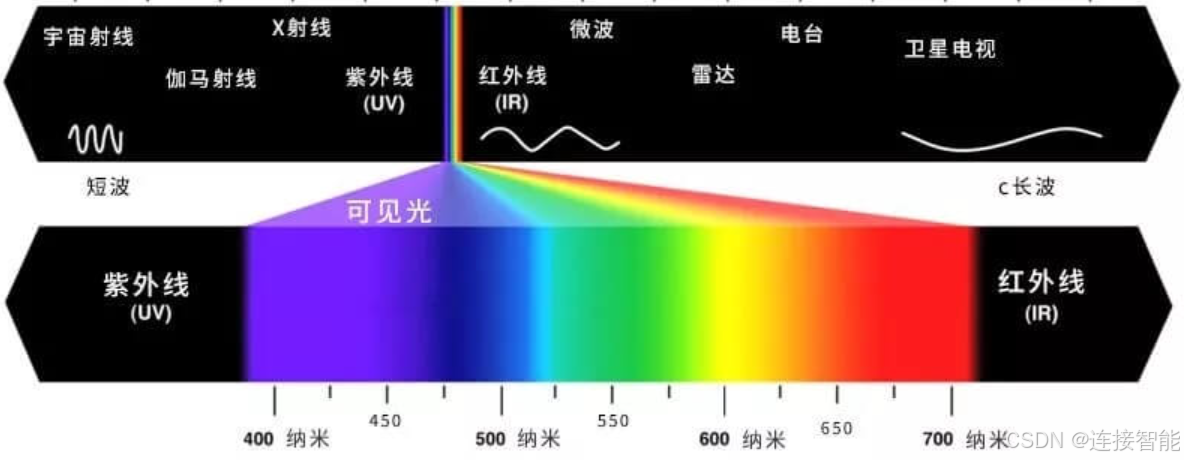

可見光是指人眼可感知的電磁波,可見光只占電磁波的一小部分,被分為6個較寬的區域:紫色、藍色、綠色、黃色、橙色和紅色。每種顏色不是突然中止,而是平滑地過渡到另一個相鄰的顏色。

電磁波能量可以用波長或頻率來表示,波長越短能量越大,紫色光波長約為0.43微米,紅色光波長約為0.79微米。

2.2可見光成像

可見光成像,照射源是可見光,自然界的物體就是場景元素,而人眼和相機就是感知可見光的探測器。

人眼觀察到的物體的顏色由物體反射的光的性質所決定,例如物體反射綠色光而吸收其他光,那么物體呈現的顏色就是綠色,而如果物體相對平衡地反射所有可見光,那么呈現的顏色就是白色。

人眼中的光感受器分為兩類:錐狀體和桿狀體,錐狀體對顏色高度敏感,桿狀體對顏色不敏感,沒有色覺。人眼在黑暗條件下看到的物體沒有顏色,就是因為此時只有桿狀體受到刺激,這種現象稱為暗視覺或微光視覺。

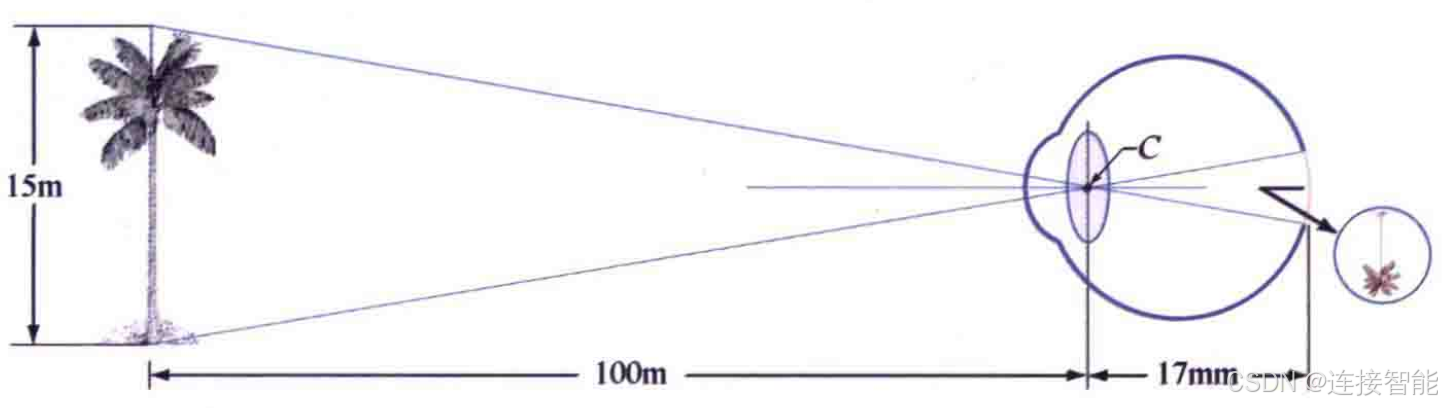

人眼與相機的成像過程非常相似:場景元素反射的可見光進入晶狀體(鏡頭),聚焦至視網膜(傳感器),最后由==大腦(計算機)==解碼,形成一副圖像。

人眼與相機的不同之處在于:

- 晶狀體可改變形狀進行調焦,焦距的范圍為14~17mm,而相機的鏡頭的焦距是固定的,相機在調焦時是調整鏡頭的距離;

- 人眼的灰度分辨率約為幾百到上千個灰度級,常見估值在700–1000級,大多數相機輸出的數字圖像的灰度級為256級,也可以做到更多灰度級;

- 人眼的空間分辨率約為0.07~0.3mm(與距離有關),高精度工業相機的空間分辨率為0.01mm量級。

三、其他電磁波成像

3.1X射線成像

X射線能量一般為keV數量級,X射線成像通常用在醫學診斷和工業探傷領域,照射源即為X射線,場景元素為被照射人體或物體,探測器可以是感光膠片,也可以是數字成像探測器,例如閃爍體+CMOS,閃爍體將X射線轉換為可見光然后接上CMOS光傳感器。

成像過程一般是X射線穿過被測物體后,進入探測器被感知從而成像。

上圖為在X射線照射下形成的人手骨骼圖像,由于骨骼與肌肉的密度不同而對X射線的衰減程度不同,因此可以清晰地看到骨骼的形狀,從而進行醫學診斷。

X射線除對人體骨骼成像外,還有血管造影成像,是拍攝血管的影像。由于血管對X射線衰減很弱,直接在X射線照射下幾乎看不到血管,所以將對X射線衰減強的造影試劑注入血管,在X射線照射下就會顯示出清晰的血管影像。

3.2CT成像

3.2.1CT成像原理

CT全稱為Computed Tomography,計算機斷層掃描,也稱為CAT(Computed Axial Tomography,計算機軸向斷層掃描),原理上是使用X射線從許多不同的方向穿過物體從而得到該物體內部結構的圖像。

CT原理如上圖所示,假設物體待測平面簡化為3×3個小方格,每個方格都有一個X射線衰減系數,那么求出衰減系數就可以得到對應的圖像。

使用X射線分別從橫向、縱向、斜向照射物體,那么收集投影數據,就可以建立線性方程組,從而求解。

3.2.2CT成像與X射線成像對比

X射線成的像是將照射方向維度的信息壓縮成了一個點,因此損失了照射方向維度的信息,而CT成像通過對多個方向的投影建立方程求解從而還原圖像,可以拍攝X射線無法拍攝到的信息,分辨率也高于X射線成像。

此外還有一些輻射劑量、成本上的區別,本文不再贅述。

3.2.3CT生成三維描述

而且當物體沿X射線的照射平面的法線方向移動,那么就會產生大量切片圖像,這些切片組合到一起就可以得到物體的內部的三維描述。

3.3PET成像

PET全稱為Positron Emission Tomography,正電子放射斷層成像,原理是給病人注入放射性同位素,同位素衰變時發射正電子,正電子遇到電子,兩者湮滅發射出兩束能量相同、方向相反的伽馬射線,射線被病人周圍的環形探測器檢測到,重建出人體內部器官圖像。

PET成本雖然高昂,但是能反映代謝、血流、受體分布等功能信息,而不僅是解剖形態。

)

)

項目)

+ChromaDB 客戶端+財務情況記憶庫)

)

)

在 IntelliJ IDEA 中開發簡單留言板應用的實驗指導)