目錄

- SRE落地與組織架構實踐

- 技術架構與組織架構的匹配

- 技術架構示例

- 運維職責分工

- 技術保障體系

- SRE = 多角色團隊

- 總結

SRE落地與組織架構實踐

在落地 SRE 時,很多團隊最關心的問題之一就是組織架構:我們究竟需要怎樣的團隊形態,才能支撐微服務和分布式架構下的高可用性和高效運維?

技術架構與組織架構的匹配

在討論組織架構之前,有兩個前提必須明確:

-

組織架構要與技術架構匹配

技術架構是實現組織目標的手段,組織架構是服務技術架構落地的載體。單純調整組織架構而不考慮技術現狀,往往收效甚微。 -

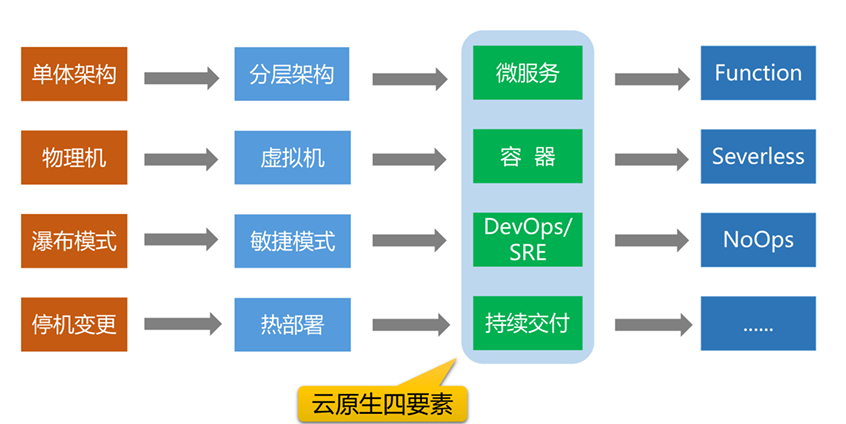

SRE 是分布式架構的產物

SRE 理念最早在 Google 出現,解決的是超大規模分布式系統的運維復雜性問題。

隨著微服務和分布式架構流行,SRE、DevOps、容器技術、持續交付等一系列方法論應運而生,它們都是為降低架構復雜度、提升穩定性而存在的。

現實情況是:幾乎所有成熟的 SRE 實踐都是建立在微服務和分布式架構之上的,無論是 BAT、字節跳動、美團,還是中等規模的公司如蘑菇街,甚至傳統行業如部分運營商和銀行。

所以,如果你的技術架構還很簡單,甚至沒有微服務化需求,其實完全可以不引入 SRE 體系,否則技術和組織都可能“跑偏”。

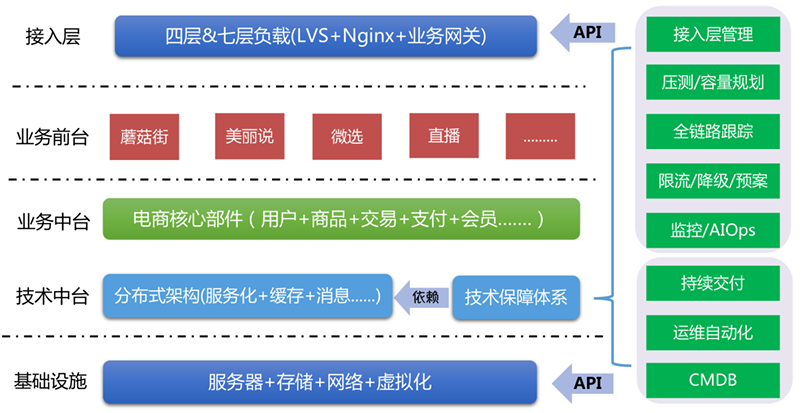

技術架構示例

-

基礎設施層(IaaS)

包含 IDC、服務器、虛擬機、存儲、網絡等。

傳統運維的職責主要在這里,但如果上云,絕大部分基礎能力可由云服務替代。 -

技術中臺

包括數據庫、緩存、消息隊列、對象存儲、大數據等“有狀態”產品。

這一層對穩定性和性能要求高,需要專業團隊維護,如果使用公有云,可由 PE(Production Engineer)負責運維。 -

業務中臺

提煉業務共性能力,如用戶、商品、交易、支付、風控、優惠等。

無狀態服務為主,支撐業務前臺應用。 -

業務前臺

具體業務產品,例如蘑菇街的購物應用。

PE 團隊與業務開發一起對系統穩定性負責。 -

接入層

- 四層負載均衡:傳統運維管理

- 七層負載均衡:需理解業務規則,由 PE 或應用運維團隊管理

運維職責分工

在這個架構下,運維能力沿著技術棧逐層展開:

| 層級 | 主要職責 | 典型角色 |

|---|---|---|

| 基礎設施層 | IDC、服務器、網絡、存儲等 | 傳統運維 / 云平臺 |

| 技術中臺 | 中間件、數據庫、緩存、消息等 | 中間件團隊 / PE |

| 業務中臺 & 前臺 | 業務應用、微服務 | PE / 技術運營 |

| 技術保障體系 | 工具平臺、穩定性平臺 | 工具平臺開發 / 穩定性平臺開發 |

PE 是 SRE 實踐的核心,職責包括自動化工具使用、服務治理、穩定性保障等。國內 PE 與 Google SRE 最大差異在于軟件工程能力相對弱一些,需要依賴技術保障平臺提供支撐。

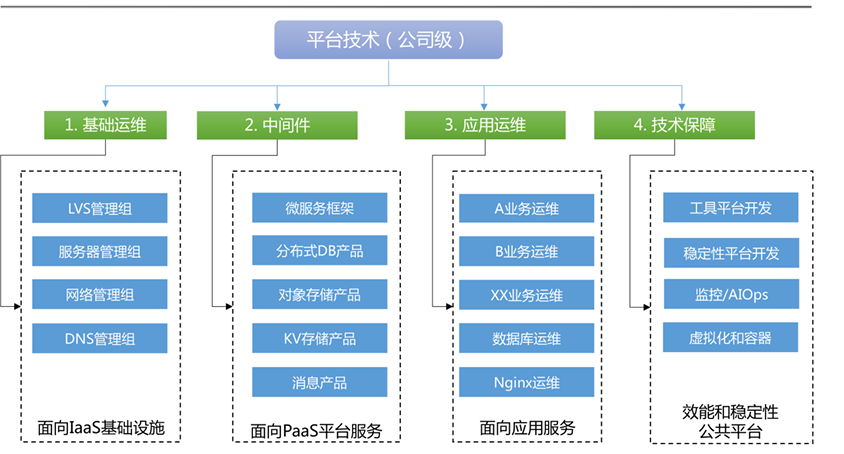

技術保障體系

技術保障體系基于技術中臺能力生長,包括:

-

工具平臺團隊

- 實現 CMDB、運維自動化、持續交付流水線、報表等

- 側重研發流程和系統集成,技術門檻中等

-

穩定性平臺團隊

- 提供監控、限流降級、全鏈路跟蹤、容量壓測、AIOps 等能力

- 技術要求高,需要深入底層代碼、處理海量數據、實時計算

技術保障體系的價值在于支撐整個業務團隊的穩定性,脫離技術中臺則意義不大。

SRE = 多角色團隊

總結來看,一個典型的 SRE 團隊不是單一崗位,而是由多個角色組成:

SRE = PE + 工具平臺開發 + 穩定性平臺開發

這些角色緊密結合技術中臺和分布式架構,形成完整的穩定性保障鏈條。

在組織設計上,SRE 與承擔技術中臺或中間件建設的團隊同屬于一個體系。

總結

- SRE 并不是簡單崗位定義,而是一套團隊實踐和協作模式

- 組織架構必須與技術架構匹配,分布式和微服務化是 SRE落地前提

- PE、工具平臺開發、穩定性平臺開發是核心角色,各司其職,協同保障業務穩定性

)

:匿名函數:lambda表達式的簡潔用法(結合filter/map))

暴力枚舉)