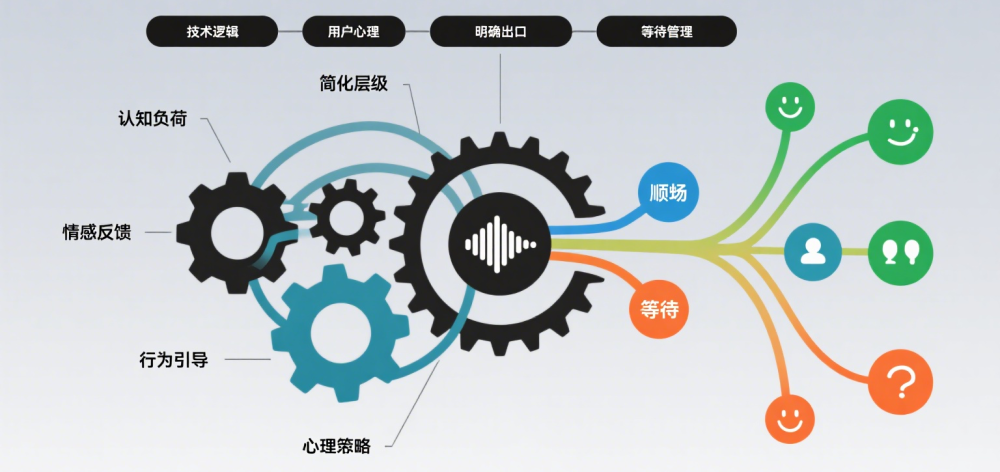

呼叫中心的 IVR(交互式語音應答)系統看似是 “機器與用戶的對話”,實則暗藏對用戶心理的精準把握。其設計需圍繞降低焦慮、提升效率、強化信任三大核心目標,背后依托認知心理學、行為心理學、情感心理學等理論支撐。

一、認知負荷理論:減少 “心理耗能”,避免用戶放棄

核心心理學邏輯:

人類短期記憶容量有限(米勒定律:7±2 個信息單元),信息層級過深、選項過多會導致認知超載,引發煩躁情緒。IVR 需通過 “簡化信息傳遞” 降低用戶的心理加工成本。

關鍵設計考慮:

- 控制菜單層級與選項數量

- 層級不超過 3 層,每層選項≤5 個(最佳 3-4 個),避免 “層層嵌套” 的復雜路徑。

- 用具象化語言替代專業術語,減少理解障礙。

- 分步傳遞信息,避免 “信息轟炸”

- 每次只下達一個指令,讓用戶 “一步一確認”,而非一次性灌輸多個要求。

案例:

- 銀行客服 IVR 優化:某國有銀行曾將 “賬戶相關業務” 設計為 “按 1 進入賬戶服務→按 1-1 查詢余額→按 1-1-1 綁定手機號查詢” 的 3 層嵌套,用戶投訴 “找不到功能”。優化后改為:“查詢余額請直接按 1,綁定手機號請按 2”,將高頻需求設為一級選項,放棄率下降 40%。

- 電商客服 “術語通俗化”:某電商平臺原 IVR 提示 “請選擇售后類型:退款 / 退貨 / 換貨”,后改為 “對訂單有疑問?退款請按 1,退貨請按 2,換尺碼請按 3”,用戶操作正確率提升 25%。

二、情感化設計:緩解負面情緒,傳遞 “被重視” 感

核心心理學邏輯:

用戶撥打客服時多帶有問題或不滿(如投訴、故障咨詢),處于 “負面情緒啟動” 狀態。IVR 需通過語音、反饋、選項設計安撫情緒,避免沖突升級。

關鍵設計考慮:

- 語音風格匹配場景與品牌

- 音色需傳遞 “親和力” 或 “專業性”,語速控制在 120-150 字 / 分鐘,避免機械感。

- 錯誤提示 “去指責化”

- 用戶操作失誤時,用引導式語言替代批評式表達,減少挫敗感。

- 明確 “人工出口”,消除 “被機器囚禁” 焦慮

- 全程提示 “轉人工” 路徑(如 “如需人工幫助,請隨時按 0”),尤其對復雜問題用戶。

案例:

- 電信運營商 “語音親和力優化”:某運營商原 IVR 采用機械合成音,用戶反饋 “像在跟機器人吵架”。后更換為自然女聲,語速放緩并加入語氣停頓(如選項間停頓 0.5 秒),配合 “您別著急,慢慢操作” 的安撫語,用戶投訴率下降 18%。

- 快遞客服 “錯誤提示優化”:原提示 “輸入錯誤,請重新輸入運單號”,用戶易煩躁。改為 “未識別到有效運單號,您可以嘗試輸入 12 位數字單號,或按 0 轉人工幫您查詢”,操作錯誤后的放棄率下降 30%。

三、行為心理學:利用 “習慣與反饋” 引導用戶配合

核心心理學邏輯:

通過設計符合用戶行為習慣的流程,利用 “默認選項、即時反饋、損失厭惡” 等原理,提升用戶操作依從性,減少中途退出。

關鍵設計考慮:

- 高頻需求 “前置化”,符合 “最小阻力原則”

- 將 80% 用戶的核心需求(如查話費、查訂單)設為一級選項,減少操作步驟。

- 即時反饋,強化 “操作有效性”

- 每步操作后給予明確回應(如 “已收到您的輸入,正在為您查詢”),避免用戶因 “無反饋” 產生 “操作無效” 的焦慮。

- 利用 “損失厭惡” 推動必要操作

- 對需用戶配合的步驟(如身份驗證),強調 “不完成的后果”,提升依從性。

案例:

- 外賣平臺 “高頻需求前置”:某外賣平臺分析發現,70% 用戶來電是 “查詢訂單進度” 或 “催單”,于是將 IVR 首菜單改為 “查訂單 / 催單請按 1,投訴建議請按 2,其他問題請按 0”,直接跳過 “注冊 / 登錄” 等低頻選項,平均通話時長縮短 20 秒。

- 航空公司 “身份驗證引導”:原提示 “請輸入身份證號”,用戶常因嫌麻煩放棄。改為 “為保障您的機票信息安全,輸入身份證號后可快速查詢訂單,未驗證將無法繼續哦”,驗證完成率提升 50%。

四、等待心理管理:降低 “時間感知”,減少焦慮

核心心理學邏輯:

用戶對 “等待時長” 的感知往往大于實際時間,不確定性(如 “不知道等多久”)會加劇焦慮。需通過 “進度可視化”“注意力轉移” 優化等待體驗。

關鍵設計考慮:

- 明確等待時長與進度

- 動態告知 “排隊位置 + 預計等待時間”,減少 “未知焦慮”。

- 用 “有意義內容” 填充等待時間

- 播放輕音樂或實用信息(如優惠活動、常見問題解答),轉移注意力。

案例:

- 銀行人工排隊優化:某銀行原等待提示為 “請耐心等待,您的呼叫將被優先接聽”,用戶感知等待漫長。改為 “您當前排在第 2 位,前面用戶預計 1 分鐘后結束,您可先了解:近期理財新品年化利率 3.5%”,等待滿意度提升 27%。

- 電商大促 “等待安撫”:雙 11 期間某平臺客服排隊嚴重,IVR 增設 “等待小貼士”:“您可以先在 APP‘我的訂單’中查看物流,或回復‘催單’至短信客服,無需等待哦”,人工接通壓力降低 30%。

五、認知偏差規避:利用 “記憶規律” 優化選項排列

核心心理學邏輯:

用戶對信息的記憶受 “首因效應”(首個信息最深刻)和 “近因效應”(最后一個信息易記住)影響,需合理排列選項位置,避免 “選擇過載”。

關鍵設計考慮:

- 重要選項放首位或末位

- 高頻需求(如人工服務)或關鍵操作(如緊急掛失)放在用戶記憶最清晰的位置。

- 合并同類選項,避免 “選擇疲勞”

- 當選項超過 5 個時,通過分類合并減少決策負擔。

案例:

- 保險客服 “選項排序優化”:某保險公司原 IVR 選項為 “1. 投保咨詢 2. 理賠查詢 3. 保單變更 4. 投訴建議 5. 人工服務”,用戶常漏聽末位的 “人工服務”。調整為 “1. 人工服務 2. 理賠查詢 3. 投保咨詢 4. 其他業務”,人工接通請求識別率提升 50%。

- 政務熱線 “分類合并”:某城市政務熱線曾將 “社保、醫保、公積金” 設為 3 個獨立選項,后合并為 “民生服務請按 2(含社保、醫保、公積金查詢)”,選項從 6 個減至 4 個,用戶決策時間縮短 15 秒。

IVR 設計的本質是 “讀懂用戶心理旅程”

用戶撥打客服的心理路徑是:問題焦慮→操作期待→結果感知。優秀的 IVR 需做到:

- 用認知負荷理論解決 “操作復雜” 問題,讓流程 “簡單到不用想”;

- 用情感化設計化解 “負面情緒”,讓用戶感受到 “被尊重而非敷衍”;

- 用行為心理學引導 “主動配合”,讓操作符合用戶直覺。

從銀行、電商到政務熱線的案例可見,IVR 不是 “節省成本的工具”,而是品牌與用戶的 “第一次心理對話”—— 設計對了,能讓用戶在解決問題的同時,加深對品牌的信任;設計錯了,則可能成為 “投訴的導火索”。最終,所有心理學策略的核心都指向一個目標:讓用戶 “用得順暢、感受溫暖、解決問題”。

:容器運行時工具實踐及 OpenStack 部署基礎)

)