摘要

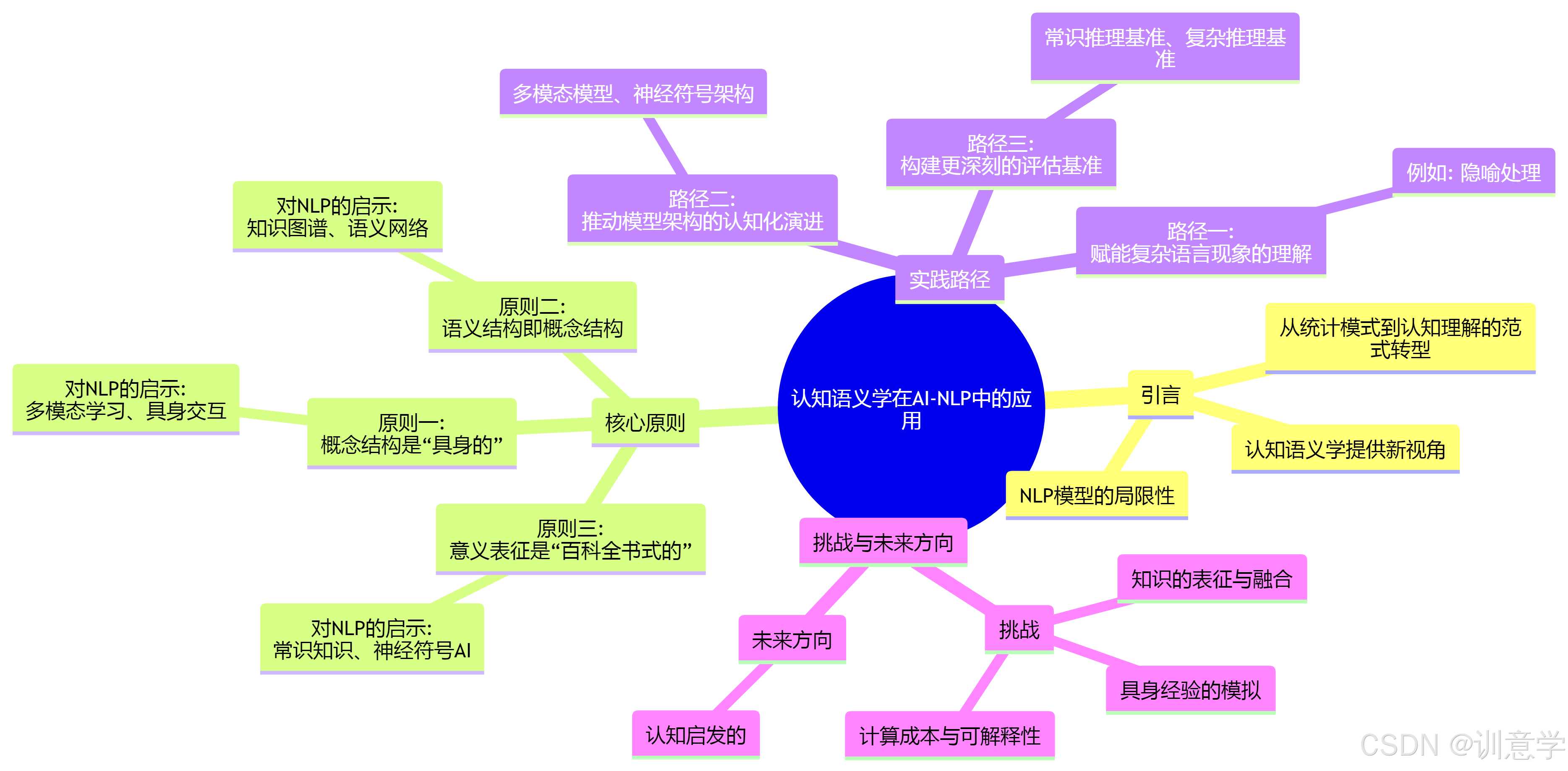

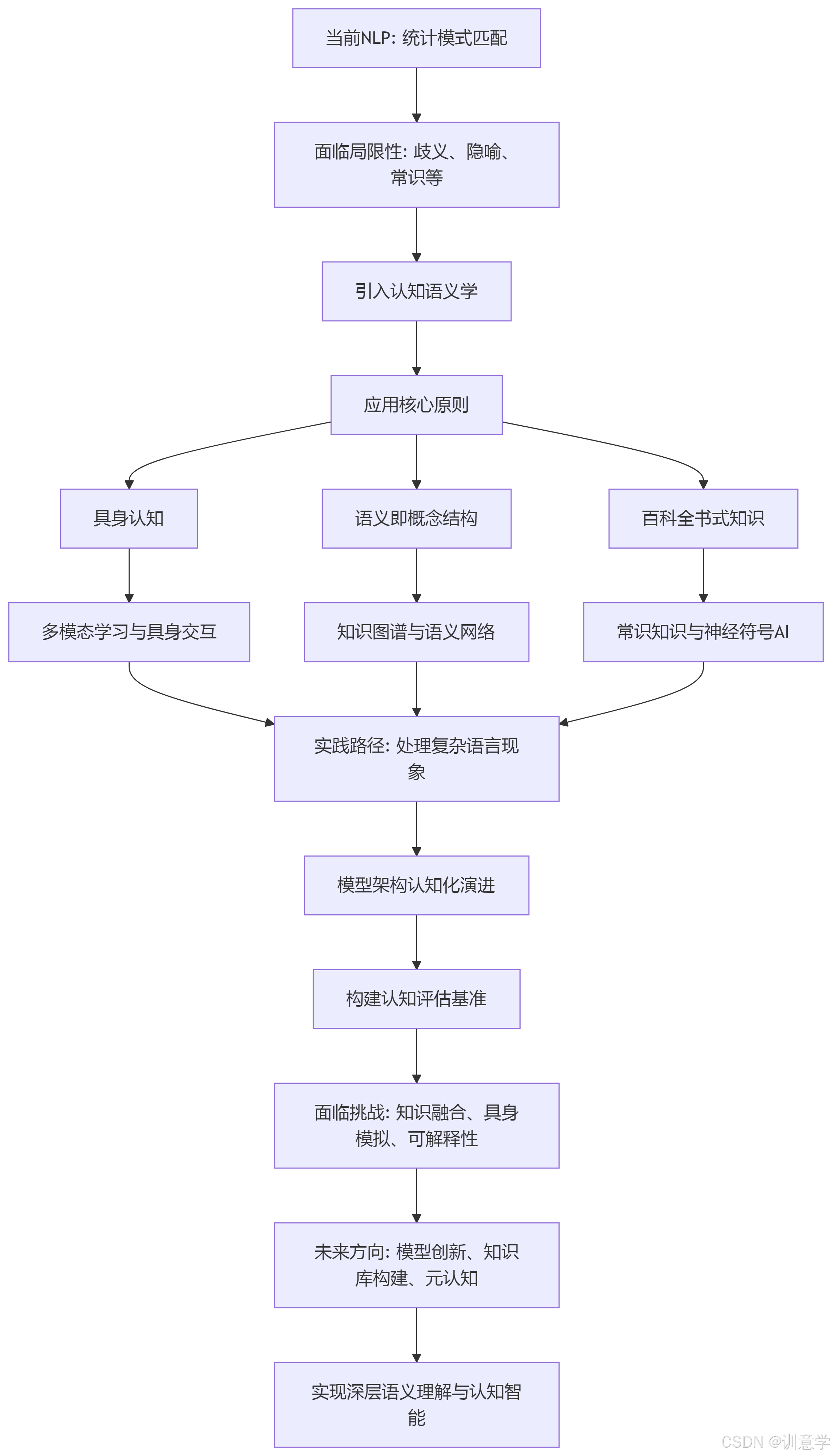

隨著人工智能(AI)技術的飛速發展,自然語言處理(NLP)已成為其核心驅動力之一。然而,盡管以大型語言模型(LLMs)為代表的現代NLP系統在處理語言任務上取得了前所未有的成功,它們在實現真正意義上的“深層語義理解”方面仍面臨瓶頸,尤其是在處理歧義、隱喻、常識和語境推理等復雜語言現象時。認知語義學作為一門探索人類語言、思維與經驗之間關系的學科,其核心理論為突破當前NLP的語義困境提供了深刻的理論啟示和全新的實踐路徑。本報告旨在深入剖析認知語義學的核心原則,闡述其如何為AI的深層語義分析提供理論基礎,并探討其在NLP領域的具體應用路徑、當前挑戰與未來發展方向。

1. 引言:從統計模式到認知理解的范式轉型

近年來,基于深度學習的NLP模型,特別是Transformer架構及其衍生模型(如BERT、GPT系列),通過在海量文本數據上進行預訓練,展現了強大的語言建模能力?。這些模型能夠捕捉復雜的句法結構和詞匯間的統計相關性,在諸多NLP基準測試中取得了卓越的性能?。然而,這種成功在很大程度上依賴于對數據中“表層模式”的擬合,而非對語言背后“深層意義”的真正理解。當面對需要真實世界知識、情境推理或非字面意義解釋的任務時,模型的局限性便顯現出來?。

認知語義學(Cognitive Semantics)的出現為此提供了新的視角。它主張語言并非一套獨立于人類思維的抽象符號系統,而是人類認知能力的直接體現。其核心觀點——意義根植于人類的經驗、概念化和身體互動——為構建更具魯棒性和深度的AI語義理解系統指明了方向?。將認知語義學的洞見融入AI-NLP研究,有望推動該領域實現從“統計模式匹配”到“認知意義理解”的范式轉型,這是實現更通用、更接近人類智能的AI的關鍵一步?。

2. 認知語義學的核心原則及其對NLP的理論啟示

認知語義學建立在幾個緊密相連的核心原則之上,這些原則直接挑戰了傳統形式語義學的觀點,并為AI的深層語義分析提供了堅實的理論基石。

2.1 原則一:概念結構是“具身的”(The Embodied Cognition Thesis)

認知語義學認為,人類的概念系統并非憑空產生的抽象符號,而是深受我們身體的物理形態、感知運動系統以及與環境互動的經驗所塑造?。例如,我們對“上/下”、“前/后”等空間概念的理解,源于我們身體的重力感知和運動經驗。這種“具身認知”理論意味著,意義本質上是與感知和行動相連的。

- 對NLP的理論啟示:?這一原則從根本上挑戰了僅依賴文本數據的NLP模型。它指出,要實現對語言的深層理解,AI不能僅僅是一個“缸中之腦”,而需要將語言符號與多模態的感知信息(如視覺、聽覺、觸覺)聯系起來,構建一個“具身”的語義空間。這為多模態學習、人機交互??和機器人語言理解等領域的研究提供了強有力的理論支撐。AI系統需要通過模擬或真實的物理互動來“體驗”世界,從而真正“理解”詞語的含義。

2.2 原則二:語義結構即概念結構(Semantic Structure is Conceptual Structure)

該原則主張,語言單位(如單詞、短語)的意義,直接對應于人類頭腦中的概念結構?。語義并非指向客觀世界的實體或真值條件,而是激活我們心智中的概念框架。例如,理解“購買”這個詞,不僅僅是知道其字面定義,更是激活了一個包含買家、賣家、商品、貨幣、交易過程等角色的完整概念場景。

- 對NLP的理論啟示:?這意味著深層語義分析的目標不應局限于學習詞向量之間的距離或相似度,而應致力于構建能夠模擬人類概念網絡的知識結構。知識圖譜?、語義網絡??和框架語義學(Frame Semantics)等方法論因此顯得尤為重要。它們為AI提供了一種顯式表示概念及其關系的方式,使模型能夠超越詞匯層面,在概念層面進行推理,從而更好地理解句子和篇章的深層含義。

2.3 原則三:意義表征是“百科全書式的”(Meaning Representation is Encyclopaedic)

與傳統觀點認為詞義是固定的、最小化的“詞典式”定義不同,認知語義學認為,一個詞的意義是一個入口,可以通往一個龐大、開放、動態更新的背景知識網絡,即“百科全書式”知識?。理解一個詞匯,意味著激活所有與之相關的背景知識、文化內涵和個人經驗。

- 對NLP的理論啟示:?這一原則深刻地揭示了常識知識對于語言理解的極端重要性。大型語言模型通過在包含互聯網規模的海量文本上進行預訓練,隱式地學習和壓縮了大量的百科全書式知識?。這解釋了它們在某些需要背景知識的任務上表現出色的原因。然而,這些知識是隱式、非結構化的。未來的挑戰在于如何讓AI更有效地組織、檢索和運用這些知識,使其推理過程更加可控和可靠。神經符號AI(Neuro-Symbolic AI)正是為了解決這一問題,旨在將神經網絡的模式學習能力與符號系統的顯式知識表示相結合?。

3. 認知語義學在AI-NLP中的實踐路徑與應用探索

基于上述理論原則,認知語義學正通過多種路徑,對AI-NLP的深層語義分析產生實質性影響。

3.1 路徑一:賦能復雜語言現象的理解——以隱喻為例

隱喻、轉喻等修辭手法是人類語言和思維的核心,也是當前NLP系統面臨的主要挑戰之一?。因為它們的理解依賴于非字面意義和跨概念域的映射。

- 認知語義學的解決方案:?認知語義學將隱喻定義為一種基本的認知機制,即通過一個具體的、人們熟知的“源域”(Source Domain)來理解一個抽象的“目標域”(Target Domain)?。例如,在“思想的戰爭”這個隱喻中,我們將“思想”這一目標域通過“戰爭”這一源域來概念化。這個理論框架為AI處理隱喻提供了清晰的計算路徑:

- 識別隱喻表達:?訓練模型識別出文本中的非字面用法。

- 確定源域和目標域:?分析隱喻表達,確定其所連接的兩個概念域。

- 學習概念映射:?建立源域和目標域之間的系統性映射關系(例如,“論點”對應“陣地”,“說服”對應“攻擊”)。

通過這種方式,AI不僅能識別隱喻,更能“理解”其背后的深層含義和推理蘊含,這對于情感分析、觀點挖掘和文學文本分析等任務至關重要?。

3.2 路徑二:推動模型架構的認知化演進

認知語義學的原則啟發研究者們設計更符合人類認知機制的AI模型架構。

- 從純文本到多模態具身模型:?受“具身認知”理論啟發,越來越多的研究致力于開發能夠整合文本、圖像、聲音甚至動作指令的多模態模型。這些模型通過跨模態學習,將語言符號“錨定”在具體的感知經驗上,從而獲得更豐富的語義表示。例如, embodied construction grammar (ECG) 框架就試圖將句法與普遍的具身概念相結合,以支持更深層次的語言理解?。

- 整合顯式知識的神經符號架構:?為了實現“百科全書式”的意義表征,神經符號架構??成為一個重要的研究方向。這類架構試圖將大型語言模型的上下文感知能力與知識圖譜的結構化推理能力相結合。例如,通過注意力機制讓模型在處理文本時動態地查詢和引用外部知識庫,從而增強其在知識密集型任務(如問答、事實核查)中的準確性和可解釋性?。

3.3 路徑三:構建更深刻的評估基準與指標

認知語義學也促使我們反思如何評估NLP系統的“理解”能力。傳統的評估指標如準確率、F1分數等,雖然實用,但往往無法衡量模型是否具備深層的推理和泛化能力?。

- 認知導向的評估:?新一代的評估基準更加關注對模型認知能力的考察。例如:

- 常識推理基準?(如 COM2SENSE,??專門測試模型對日常物理和社會常識的理解。

- 復雜推理基準?(如 Bigbench,??包含了一系列需要因果判斷、邏輯推理和多步推理的挑戰性任務。

- 對模型魯棒性的評估,例如通過對抗性攻擊或細微語義變化來測試模型理解的一致性?。

這些新的評估范式,正引導NLP研究從單純追求在特定數據集上的高分,轉向構建真正具備通用性和認知深度的AI系統。

4. 當前挑戰與未來研究方向

盡管認知語義學為AI-NLP提供了巨大的發展潛力,但在實踐中仍面臨諸多挑戰。

- 知識的表征與融合:?如何將龐大、異構的常識知識和具身經驗有效地編碼進神經網絡,并實現與語言模型的無縫融合,是一個核心的技術難題?。

- 具身經驗的模擬:?對于無法直接與物理世界交互的純軟件AI系統,如何有效模擬“具身經驗”?這可能需要借助大規模的多模態數據集、復雜的模擬環境以及強化學習等技術。

- 計算成本與可解釋性:?融合了認知機制的復雜模型往往需要巨大的計算資源,同時其內部決策過程也更加難以解釋,這在需要高可靠性和透明度的應用場景中是一個嚴峻的挑戰?。

展望未來,認知語義學將繼續引領AI-NLP向更深層次的智能邁進,其關鍵研究方向包括:

- 認知啟發的模型架構創新:?探索受人腦記憶、注意力和概念整合機制啟發的新型神經網絡架構,使其內在工作原理更接近人類的認知過程?。

- 大規模多模態常識知識庫的構建:?建立連接語言、視覺、物理規律和人類行為的大規模知識庫,為AI提供豐富、結構化的具身知識基礎。

- 元認知與推理能力的培養:?推動AI發展出“思考如何思考”的能力,即元認知?。這意味著模型不僅能回答問題,還能解釋其推理過程、評估自身知識的置信度,并在知識不足時主動尋求信息。

5. 結論

認知語義學并非要取代當前基于數據驅動的NLP方法,而是為其提供了一個至關重要的理論羅盤和補充視角。它提醒我們,真正的語言理解遠不止于統計模式的識別,而是深深植根于人類的概念化、經驗和認知過程之中。通過將認知語義學的深刻洞見——如具身認知、概念結構和百科全書式知識——融入AI模型的設計、應用和評估中,我們正走在一條從“感知智能”邁向“認知智能”的正確道路上?。雖然前路充滿挑戰,但這一跨學科的融合無疑將是解鎖下一代人工智能、實現更自然、更深刻人機交互的關鍵所在。

- 突破功能限制漏洞、用戶信息泄露(邏輯漏洞入門))