引言:SCADA 移動端的 “延遲煩惱” 與破局之道

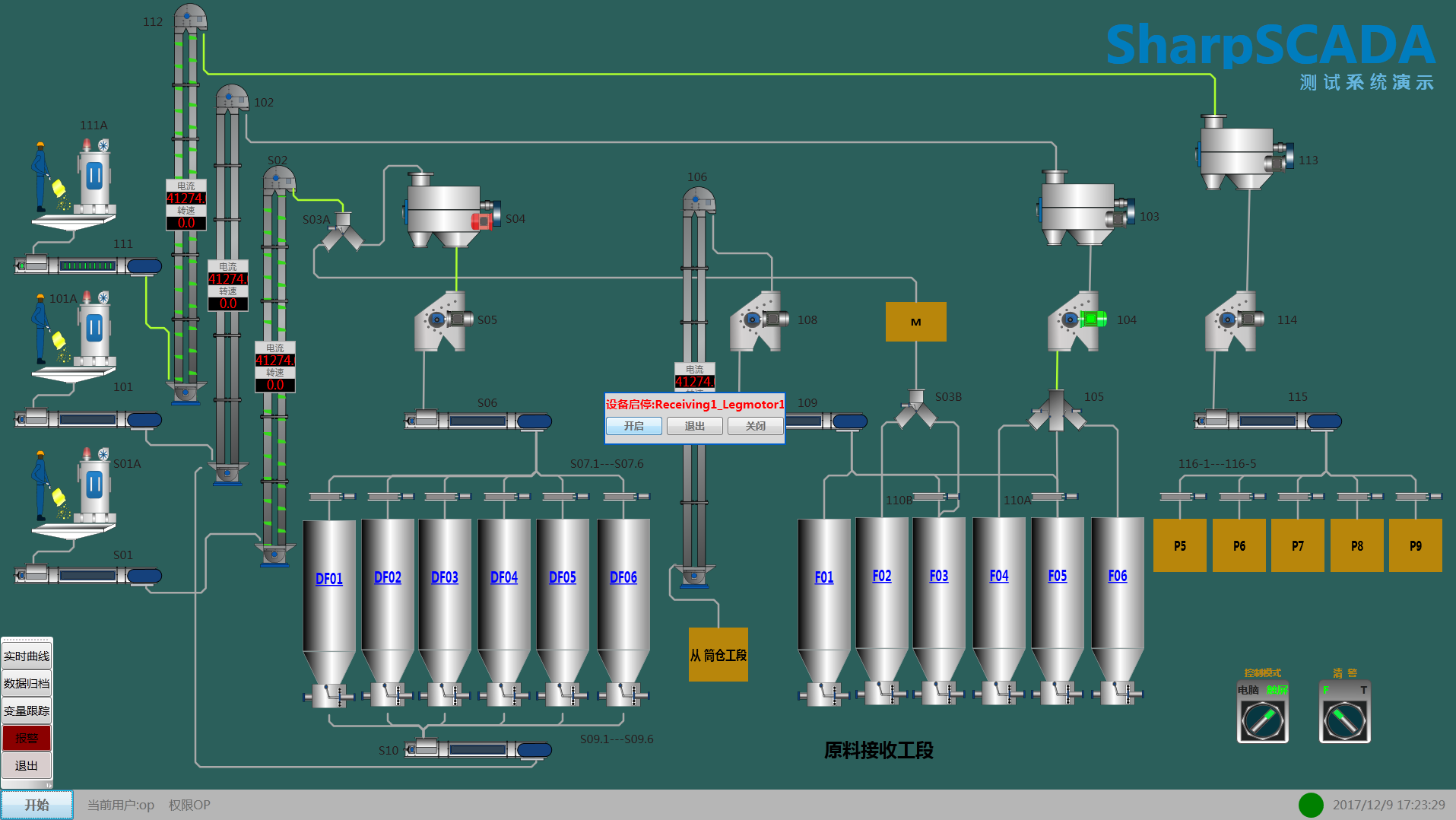

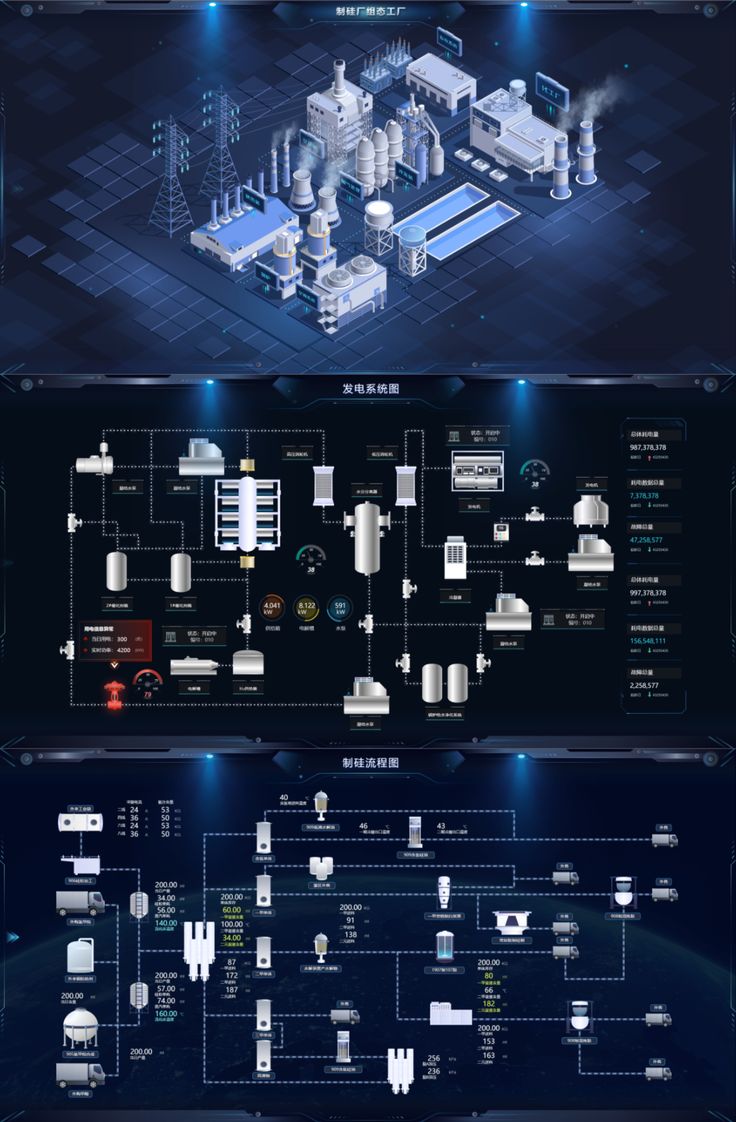

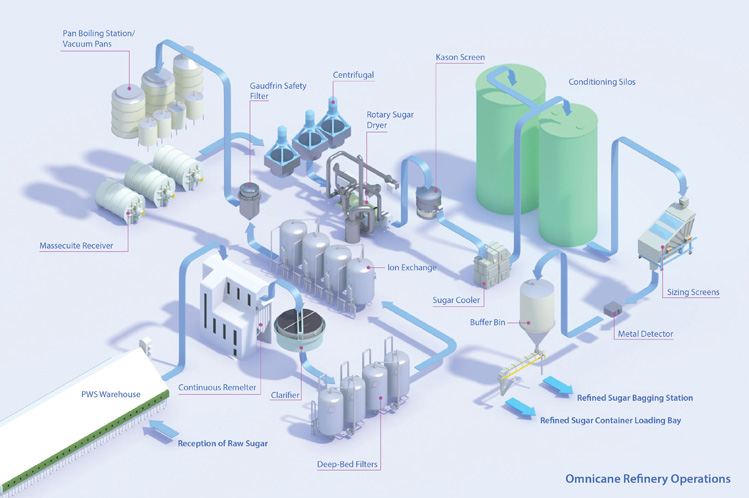

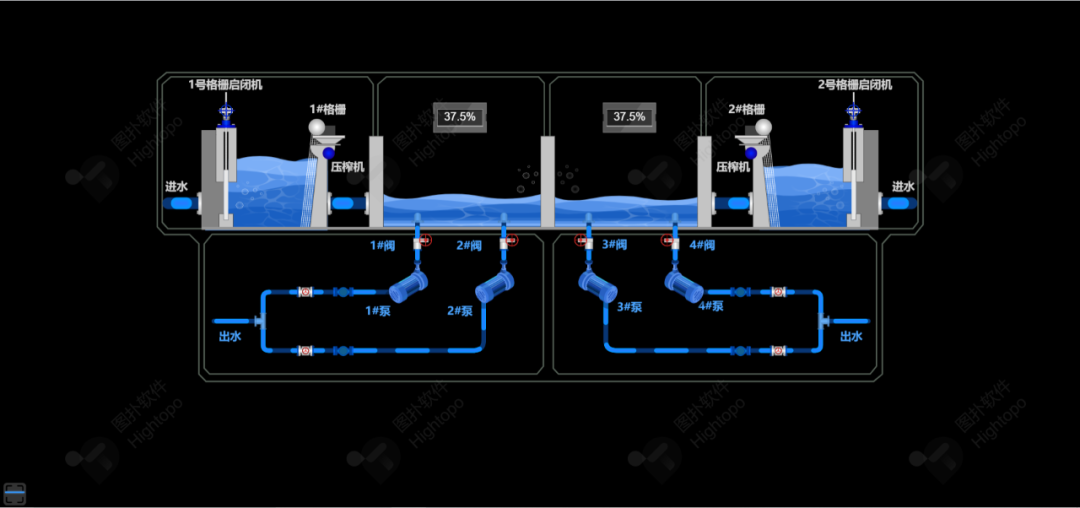

在電力調度、水廠監控、智能制造等場景中,SCADA 系統(數據采集與監視控制系統)是當之無愧的 “工業指揮官”—— 它能實時采集設備運行數據(如電網負荷、水泵壓力、機床轉速),還能遠程發送操控指令(如調整閥門開度、啟停電機)。如今,隨著移動辦公的普及,越來越多工程師希望通過手機、平板等移動端使用 SCADA 系統:在巡檢時隨時查看設備狀態,遇到緊急情況當場發送停機指令,不用再跑回中控室。

但傳統 SCADA 移動端面臨一個致命問題:響應延遲。比如某電廠工程師在手機上發送 “降低發電機負荷” 的指令,要等 3-5 秒設備才會響應;有時管網壓力突然超標,移動端要隔 10 秒才能收到報警數據 —— 這種延遲在工業場景中可能引發嚴重后果:電網負荷波動過大會導致跳閘,水管超壓可能引發爆管。

問題根源出在通信方式上。傳統 SCADA 移動端大多用 HTTP 協議通信,這種協議像 “發快遞”:每次獲取數據或發送指令,都要先建立連接、發送請求、等待響應,完成后再斷開連接。工業場景中設備數據每秒都在變化,工程師要實時監控就得頻繁 “發快遞”,不僅浪費網絡資源,還會累積延遲。

這時候,WebSocket 雙向通信就成了破局關鍵。它像 “打電話”:一旦建立連接就保持通暢,SCADA 系統能主動把實時數據 “推” 給移動端,移動端發送的指令也能瞬間傳到系統,不用反復建立連接。某電力行業調研顯示,采用 WebSocket 后,SCADA 移動端的指令響應時間從平均 4.2 秒縮短到 0.3 秒,數據更新延遲降低 90% 以上,緊急操作的可靠性提升至 99.9%。

一、先搞懂兩個核心:SCADA 移動端與 WebSocket

要理解 “響應優化”,得先理清兩個基礎概念 —— 就像學用智能家電前要先懂 “遙控器” 和 “WiFi”,搞清楚 SCADA 移動端的需求和 WebSocket 的特性,才能明白優化的底層邏輯。

1. SCADA 移動端:不只是 “看數據”,更要 “能操控”

SCADA 移動端不是簡單的 “數據顯示器”,而是要滿足 “實時監控 + 遠程操控” 的雙重需求,這對通信有兩個嚴格要求:

- 實時性:設備數據(如電壓、流量)要秒級更新,不能有明顯延遲。比如某水廠的水泵壓力突然從 0.8MPa 升到 1.5MPa,移動端必須立刻收到報警,工程師才能及時關小閥門;

- 可靠性:指令發送后必須 “有去有回”—— 既要確保指令能傳到設備,也要收到設備的 “執行反饋”(比如 “閥門已關閉”)。如果指令丟失,可能導致設備誤操作,比如本想停機卻沒收到指令,設備繼續運轉引發故障。

傳統 HTTP 通信很難滿足這兩點:比如為了實時看數據,移動端要每隔 1 秒發一次 “獲取數據” 的請求,網絡擁堵時請求會排隊,導致數據更新滯后;發送指令時,萬一斷開連接,指令就會丟失,工程師還不知道設備有沒有執行。

2. WebSocket:讓通信從 “發快遞” 變 “打電話”

WebSocket 是一種專門為 “雙向實時通信” 設計的網絡協議,它有三個核心特性,完美適配 SCADA 移動端的需求:

- 長連接:像打電話一樣,一旦建立連接就保持打開狀態,不用每次通信都重新 “撥號”。SCADA 系統和移動端之間只需要一次連接,后續數據傳輸和指令發送都在這個連接上完成,省去了反復建立連接的時間(HTTP 每次連接要消耗 0.5-1 秒);

- 雙向主動傳輸:HTTP 協議中,只有移動端主動 “要數據”,SCADA 系統才會給;而 WebSocket 支持 “雙向主動”——SCADA 系統發現設備數據變化(比如壓力超標),能主動把數據 “推” 給移動端,不用等移動端來要;移動端發送指令時,也能直接通過連接傳給系統,沒有中間環節;

- 輕量高效:WebSocket 傳輸的數據格式非常簡潔,比如一條 “壓力 = 1.2MPa” 的信息,用 WebSocket 傳只需要幾十字節,比 HTTP 節省 60% 以上的數據量。工業現場的網絡環境往往復雜(比如車間有電磁干擾、偏遠電廠網速慢),這種輕量特性能減少傳輸擁堵,降低延遲。

舉個生活中的例子:用 HTTP 看 SCADA 數據,像你每隔 1 分鐘給中控室打電話問 “設備怎么樣了”,對方再告訴你;用 WebSocket,就是你和中控室通著電話,設備一有變化,對方立刻告訴你,你有指令也能馬上說 —— 效率天差地別。

二、WebSocket 與 SCADA 移動端的適配設計:三步搭建 “實時通信通道”

要讓 WebSocket 在 SCADA 移動端落地,不是簡單 “換個協議” 就行,需要從 “連接建立 - 數據傳輸 - 異常處理” 三個環節做適配設計,確保通信穩定、安全、高效。

1. 第一步:安全建立長連接 —— 給 “電話” 加 “身份驗證”

工業通信最怕 “非法入侵”:如果黑客破解了連接,可能會偽造指令關停電廠、篡改水質數據。因此,建立 WebSocket 連接時,首先要解決 “身份認證” 和 “安全加密” 問題。

實戰中常用的設計方案是:

- 雙重身份驗證:移動端先通過賬號密碼登錄 SCADA 系統(第一層驗證),系統會生成一個唯一的 “令牌(Token)”;移動端建立 WebSocket 連接時,要把這個令牌一起傳給系統(第二層驗證),系統驗證通過才允許連接。這樣即使有人知道 WebSocket 的連接地址,沒有令牌也進不來;

- 加密傳輸:用 WSS 協議(WebSocket 的加密版本,類似 HTTPS)建立連接,就像給電話加了 “加密線路”,數據傳輸過程中即使被攔截,黑客也看不到里面的內容(比如指令 “關停水泵” 會變成亂碼)。某水廠的實踐顯示,采用 WSS 后,通信安全事件發生率從每年 3 起降到 0 起。

另外,還要考慮 “連接穩定性”:工業現場網絡可能突然斷網(比如車間斷電導致 WiFi 中斷),因此要設計 “自動重連機制”—— 移動端檢測到連接斷開后,每隔 2 秒嘗試重新連接,直到連接成功;重連時會自動帶上之前的令牌,不用工程師重新登錄。

2. 第二步:定義數據傳輸格式 —— 讓 “對話” 清晰不混亂

SCADA 系統要傳輸的數據類型很多(比如溫度、壓力、設備狀態),指令也有不同類型(比如啟停、調整參數)。如果數據格式混亂,移動端可能讀不懂數據,或者系統誤解指令(比如把 “開閥門” 當成 “關閥門”)。

實戰中推薦用JSON 格式傳輸數據,它像 “結構化的對話腳本”,清晰定義了 “數據類型 + 內容 + 時間戳”,示例如下:

// SCADA系統推給移動端的設備數據{  "type": "data", // 數據類型:data(設備數據)、alarm(報警)  "deviceId": "pump-001", // 設備ID:001號水泵  "timestamp": "2025-08-23 14:30:05", // 數據采集時間  "content": {  "pressure": 1.2, // 壓力:1.2MPa  "flow": 50, // 流量:50m3/h  "status": "running" // 狀態:運行中  }}// 移動端發給SCADA系統的指令{  "type": "command", // 數據類型:command(指令)  "deviceId": "valve-002", // 設備ID:002號閥門  "timestamp": "2025-08-23 14:30:10", // 指令發送時間  "content": {  "action": "close", // 動作:關閉  "param": {  "speed": "slow" // 參數:慢速關閉  }  }}這種格式的優勢很明顯:一是易讀,工程師能直接看懂數據和指令內容;二是易解析,移動端和 SCADA 系統都能快速提取關鍵信息(比如從 “content.action” 里知道要執行 “關閉” 動作);三是可擴展,后續要增加新數據類型(比如 “設備故障代碼”),只需在 “content” 里加字段,不用改整體格式。

3. 第三步:設計 “心跳機制”—— 防止 “電話斷了不知道”

工業現場的網絡可能會出現 “假連接”:看起來連接還在,但數據傳不出去(比如 WiFi 信號弱、交換機故障)。如果沒發現這種情況,移動端以為能收到數據,其實已經斷連;系統以為能收到指令,其實指令根本傳不過來 —— 這會導致嚴重的監控盲區。

解決辦法是設計心跳機制:就像打電話時偶爾說 “喂,還在嗎”,確認對方還能正常通信。具體實現方案是:

- 移動端和 SCADA 系統約定,每隔 10 秒互相發送一個 “心跳包”(內容很簡單,比如 {"type":"heartbeat","status":"ok"});

- 如果移動端連續 3 次(30 秒)沒收到系統的心跳包,就判定連接斷開,自動觸發重連;

- 如果系統連續 3 次沒收到移動端的心跳包,會標記該移動端 “離線”,不再給它推數據,避免浪費資源。

某電廠的實踐證明,心跳機制能把 “假連接” 的發現時間從原來的 5 分鐘縮短到 30 秒,確保工程師不會因為斷連而錯過關鍵數據。

三、SCADA 移動端響應優化實戰技巧:四大手段降延遲、提可靠性

建立好 WebSocket 通信通道后,還要進一步優化,解決 “數據太多傳不過來”“指令優先級低被卡住” 等問題,讓響應速度更快、操控更可靠。

1. 技巧一:數據 “按需傳輸 + 壓縮”—— 減少 “通信擁堵”

SCADA 系統每秒會產生大量數據(比如一個電廠有上千個傳感器,每秒產生上萬條數據),如果把所有數據都推給移動端,會導致網絡擁堵,反而增加延遲。優化方案是 “按需傳輸 + 數據壓縮”:

- 按需傳輸:移動端可以選擇 “關注的設備” 和 “需要的參數”。比如工程師巡檢時,只需要看當前負責的 3 臺水泵的壓力和流量數據,系統就只推這 3 臺設備的這兩個參數,其他數據不推。某水廠用這種方式后,移動端接收的數據量減少了 85%,延遲從 1.2 秒降到 0.3 秒;

- 數據壓縮:用 Gzip 等壓縮算法對傳輸的 JSON 數據進行壓縮。比如一條 1000 字節的設備數據,壓縮后只有 200 字節,傳輸時間縮短 80%。而且現在的手機、平板性能足夠強,解壓時間只有幾毫秒,幾乎不影響用戶體驗。

2. 技巧二:指令 “優先級排序”—— 確保 “緊急指令先到”

SCADA 移動端的指令有輕重緩急:“停機”“關閥門” 是緊急指令,延遲 1 秒都可能出事故;“調整參數”“查看歷史數據” 是普通指令,稍微慢一點沒關系。如果把所有指令混在一起傳輸,緊急指令可能會被普通指令 “插隊”,導致延遲。

實戰中會給指令設置優先級等級(比如 1 級最高,5 級最低),SCADA 系統收到指令后,會按優先級排序處理:

- 1 級指令(如停機、緊急報警):立刻處理,優先傳輸,即使網絡擁堵也要 “插隊”;

- 3 級指令(如調整閥門開度):正常處理,按接收順序傳輸;

- 5 級指令(如查看歷史報表):延遲處理,在網絡空閑時傳輸。

某化工廠的案例顯示,設置優先級后,緊急指令的響應時間穩定在 0.2 秒以內,沒有再出現 “緊急停機指令被卡住” 的情況。

3. 技巧三:邊緣計算 “預處理數據”—— 讓移動端 “少算賬”

傳統方式中,SCADA 系統會把原始數據(比如傳感器采集的電壓值、電流值)推給移動端,移動端再自己計算出 “功率”“能耗” 等關鍵指標 —— 這個計算過程會占用手機資源,導致數據顯示延遲(比如要等 1 秒才能算出功率值)。

優化方案是引入邊緣計算:在靠近設備的 “邊緣網關”(比如車間的本地服務器)里提前處理數據,只把計算后的 “結果” 推給移動端。比如網關先根據電壓和電流算出功率,再把 “功率 = 50kW” 推給移動端,不用移動端自己計算。

某汽車廠用這種方式后,移動端的數據顯示延遲從 0.8 秒降到 0.1 秒,工程師打開設備頁面就能立刻看到關鍵指標,不用等待計算。

4. 技巧四:“指令確認 + 重傳”—— 確保 “指令不丟失”

在工業場景中,指令丟失是致命的:比如工程師發送 “關閥門” 指令,結果因為網絡波動丟了,閥門沒關,導致物料泄漏。解決辦法是 “指令確認 + 重傳機制”:

- 指令確認:移動端發送指令后,SCADA 系統收到指令要立刻回復 “已收到,正在執行”;系統執行完指令后,再回復 “執行完成,結果是 XXX”(比如 “閥門已關閉,當前開度 0%”);

- 重傳機制:如果移動端 3 秒內沒收到 “已收到” 的回復,就自動重發指令(最多重發 3 次);如果重發 3 次還沒收到,就提示工程師 “指令發送失敗,請檢查網絡”。

某電網公司的測試顯示,這種機制能把指令丟失率從原來的 2% 降到 0.01% 以下,幾乎不會出現 “指令發了沒執行” 的情況。

四、真實案例:某水廠 SCADA 移動端的 “秒級響應” 改造

光說技巧不夠直觀,我們來看一個真實案例 —— 某城市自來水廠有 20 個水泵站、50 個管網監測點,原來用 HTTP 協議的 SCADA 移動端存在 “數據更新慢(5 秒一次)、指令延遲(3-4 秒)、斷連后要手動重登” 的問題。2024 年,水廠投入 30 萬元采用 WebSocket 改造,1 個月就完成落地,效果顯著。

改造前的痛點

- 管網壓力突然超標時,移動端要 5 秒才能收到報警,工程師趕到現場時,已經有小區出現水管漏水;

- 遠程發送 “調整水泵轉速” 指令,要等 4 秒水泵才響應,期間管網壓力波動大,影響供水穩定性;

- 巡檢時手機 WiFi 斷連后,要重新登錄系統、重新選擇設備,浪費 5-10 分鐘。

改造的關鍵動作

- WebSocket 連接設計:

- 用 WSS 協議加密連接,加雙重驗證(賬號密碼 + 動態令牌),防止非法入侵;

- 設計 10 秒心跳包,30 秒斷連自動重連,重連時保留之前選擇的 “關注設備”,不用重新操作。

- 數據傳輸優化:

- 移動端支持 “按區域選擇設備”(比如只看 “城東水泵站” 的 3 臺水泵),系統只推選中設備的 “壓力、流量、轉速”3 個關鍵參數,數據量減少 90%;

- 用 Gzip 壓縮數據,一條數據從 800 字節壓縮到 150 字節,傳輸速度提升 80%。

- 指令優先級與確認:

- 給指令分 3 級:1 級(緊急停機、關閥門)、2 級(調整轉速、開度)、3 級(查看歷史數據);

- 實現 “指令確認 + 重傳”:移動端發指令后,收到 “已執行” 反饋才顯示 “成功”,沒收到就自動重發。

改造后的效果

- 響應速度大幅提升:數據更新延遲從 5 秒降到 0.2 秒,指令響應時間從 3-4 秒降到 0.3 秒,管網壓力報警能 “秒級推送”,工程師處理故障的時間縮短 60%;

- 可靠性顯著提高:指令丟失率從 2% 降到 0.01%,斷連后自動重連成功率 99.9%,巡檢時不用反復登錄,每天節省 2 小時操作時間;

- 成本降低:因故障處理及時,管網漏水率從原來的 1.2% 降到 0.5%,每年節省水費損失 120 萬元;同時減少了中控室值班人員(從 3 人輪班減到 2 人),每年節省人力成本 20 萬元。

五、落地常見問題與解決辦法

雖然 WebSocket 改造優勢明顯,但很多水廠、電廠在落地時會遇到 “連接不穩定”“數據解析錯誤” 等問題。我們總結了三個最常見的問題,以及經過實戰驗證的解決思路。

1. 問題:工業現場網絡差,WebSocket 連接頻繁斷連

工業現場的網絡環境復雜(比如車間有大型電機干擾 WiFi、偏遠水泵站用 4G 網絡信號弱),導致 WebSocket 連接頻繁斷開,影響使用。

解決辦法:

- 多網絡備份:移動端支持 “WiFi+4G/5G” 自動切換,WiFi 斷了就立刻切到 4G,確保連接不中斷;

- 降低心跳間隔:把心跳包間隔從 10 秒改成 5 秒,讓系統更快發現斷連,提前觸發重連;

- 本地緩存數據:移動端在斷連時,把收到的最新數據緩存到本地,斷連期間工程師還能看歷史數據,不會完全 “失明”。某偏遠電廠用這個方法后,連接穩定性從 70% 提升到 98%。

2. 問題:移動端解析 JSON 數據出錯,顯示 “亂碼”

有時 SCADA 系統推給移動端的數據是亂碼,或者移動端發的指令系統讀不懂,這通常是 “數據格式不統一” 或 “編碼方式不一致” 導致的。

解決辦法:

- 統一數據格式規范:制定明確的 JSON 格式文檔,比如 “deviceId 必須是‘設備類型 - 編號’格式(如 pump-001)”“數值必須帶單位(如 1.2MPa)”,開發前讓移動端和系統開發團隊都確認規范;

- 統一編碼方式:所有數據都用 UTF-8 編碼傳輸,避免因編碼不一致導致亂碼;

- 增加數據校驗:移動端和系統收到數據后,先檢查 “是否有必填字段”(比如 data 類型必須有 timestamp),沒有就拒絕解析,并提示 “數據格式錯誤”。某水廠用這個方法后,數據解析錯誤率從 5% 降到 0。

3. 問題:擔心 WebSocket 太復雜,現有團隊不會維護

很多工廠的 IT 團隊熟悉 HTTP,但對 WebSocket 不了解,擔心改造后不會維護,出問題沒人能修。

解決辦法:

- 選擇成熟的開發框架:用現成的 WebSocket 開發框架(比如前端用 Socket.IO,后端用 Spring WebSocket),這些框架已經封裝了連接、重連、心跳等功能,不用從零開發,降低維護難度;

- 做針對性培訓:邀請框架廠商或第三方技術團隊,給 IT 團隊做 1-2 天的實操培訓,重點講 “如何查看連接狀態”“如何排查斷連原因”“如何修改數據格式”,讓團隊掌握基礎維護技能;

- 找第三方運維支持:和開發廠商簽訂運維協議,遇到解決不了的問題,廠商能遠程協助排查,初期每月上門一次做維護檢查。某中小水廠用這個方法,順利完成了改造后的維護工作。

總結:WebSocket 讓 SCADA 移動端 “從能用變好用”

SCADA 移動端的核心需求是 “實時、可靠”,而 WebSocket 通過 “長連接、雙向主動傳輸” 的特性,完美解決了傳統 HTTP 通信的延遲問題。從實戰角度看,只要做好 “安全連接設計、數據格式規范、響應優化技巧”,就能讓 SCADA 移動端實現 “秒級響應”,滿足工業場景的遠程監控和操控需求。

未來,隨著 5G 網絡的普及和邊緣計算的發展,WebSocket 還會有更多優化空間:比如結合 5G 的低延遲特性,讓指令響應時間降到 0.1 秒以內;結合 AI 算法,在邊緣網關自動識別異常數據,只把關鍵報警推給移動端,進一步減少數據量。

對工業企業來說,SCADA 移動端的 WebSocket 改造不是 “技術炫技”,而是降本增效的實用手段 —— 它能讓工程師擺脫中控室的束縛,隨時隨地掌控設備狀態,快速處理故障,為工業遠程運維、智能巡檢提供有力支撐。畢竟,工業智能化的核心不是擁有多先進的設備,而是讓每一個環節都能 “實時響應、高效協同”——WebSocket,正是實現這個目標的關鍵技術之一。

(注:文檔部分內容可能由 AI 生成)

)

)