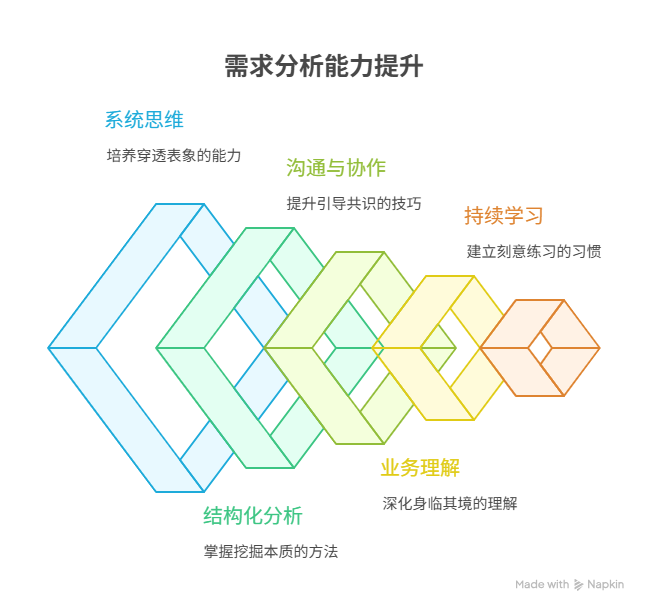

要系統性地提升需求分析能力,核心在于實現從一個被動的“需求記錄員”,向一個主動的、價值驅動的“業務問題解決者”的深刻轉型。要完成這一蛻變,必須在五個關鍵領域進行系統性的修煉與實踐:培養“穿透表象”的系統思維能力、掌握“挖掘本質”的結構化分析方法、提升“引導共識”的溝通與協作技巧、深化“身臨其境”的業務理解與用戶同理心、以及建立“刻意練習”的持續學習與反思習慣。

其中,轉變思維模式是所有能力提升的根基。這意味著,當面對一個“我想要一個導出按鈕”的需求時,平庸的分析者會直接記錄下來,而卓越的分析者,則會啟動一連串的追問:“您為何需要導出?導出的數據將用于什么場景?是為了制作一份怎樣的報告?這份報告將幫助您做出什么決策?” 這種刨根問底、探尋問題本質的思維,能夠穿透用戶表面的功能訴求,直達其內心深處的、真正的目標與痛點,這是確保我們最終構建出“有價值”而非僅僅“可用”產品的前提。

一、能力“重塑”:從“需求翻譯員”到“價值架構師”

在探討“如何提升”的具體技巧之前,我們必須首先對“需求分析”這一崗位,建立一個更高維度的、現代化的認知。在許多組織中,需求分析師或產品經理的角色,常常被錯誤地定位為一個“需求翻譯員”——其主要工作,似乎就是忠實地、不加過濾地,將來自業務方或客戶的語言,翻譯成研發團隊能夠看懂的技術規格。

然而,一個真正卓越的需求分析專家,其角色更像是一位“業務價值的架構師”或“企業的商業醫生”。他們的核心價值,絕非僅僅是“傳遞信息”,而是通過一系列專業的診斷、分析和引導,幫助業務方“發現”他們自己都未能清晰表達的、最根本的問題和機會。他們不僅要回答“做什么”,更要持續地、深刻地,去追問和定義“為何而做”,并設計出能夠系統性地解決“為何”的、最高效的“做什么”的方案。

1. 需求的“冰山”之下

用戶提出的需求,往往只是冰山浮在水面之上的那一角。例如,用戶提出的需求是“我需要一匹更快的馬”。

被動的翻譯員,會忠實地記錄下來,然后去研究如何培育和訓練更快的馬。

主動的架構師,則會深入地探究其背后的、冰山之下的真實目標:“您為何需要一匹更快的馬?” 通過深入的訪談和場景分析,他可能會發現,用戶真正的、未被言說的需求是“我希望能更快、更省力地,從甲地到達乙地”。

一旦對問題的定義,從“需要更快的馬”躍遷到“需要更快的移動方式”,那么,解決方案的可能性,就從“馬”的范疇,被極大地拓寬到了“汽車”、“火車”甚至“飛機”的全新維度。提升需求分析能力,其本質,就是提升這種穿透表象、洞察本質的分析能力。

2. 分析能力的巨大經濟價值

這種能力,具有巨大的、可量化的經濟價值。需求階段是整個項目生命周期中,杠桿率最高的階段。一個在需求階段被發現并糾正的錯誤,其成本幾乎為零;而如果這個錯誤,被遺漏到了產品上線之后,其修復成本(包括研發返工、測試回歸、市場公關、用戶流失等),可能會是前者的數百倍。蘋果公司創始人史蒂夫·喬布斯的名言,是對需求分析價值的最佳注解:“如果你正確地定義了問題,那么你幾乎就已經擁有了解決方案。” 需求分析,正是那個至關重要的“定義問題”的過程。

二、核心能力一:系統思維

系統思維,是優秀需求分析師的底層操作系統。它是一種將事物視為一個相互關聯的、動態的整體,而非一堆孤立零件的思維模式。

能力定義:能夠理解一個獨立需求,在整個業務流程、技術架構和用戶體驗中所處的位置,并能預見到它可能引發的“漣漪效應”。

如何提升:

繪制上下文關系圖:在分析任何一個新需求時,都強迫自己,畫一張簡單的上下文關系圖。中心是“我們的系統”,圍繞著它,畫出所有與它直接交互的“外部角色”(如用戶、管理員、第三方支付平臺、內部數據倉庫等)。然后,標出新需求,將會影響到哪些已有的交互關系,或新增哪些新的交互關系。

學習因果回路圖:對于更復雜的問題,可以嘗試學習繪制因果回路圖。這是一種能夠幫助我們理解系統中各個變量之間,相互增強或相互制約的“反饋循環”的可視化工具。

實踐“向上追溯”:對于每一個接收到的、看似微小的需求,都養成一個“向上追溯”的習慣。不斷地問自己:“這個功能,支撐了我們哪個更上層的業務流程?這個業務流程,又服務于我們的哪個核心用戶場景?這個用戶場景,最終如何貢獻于我們本季度的那個最重要的業務目標?”

三、核心能力二:結構化分析

結構化分析,是將一個龐大、模糊、非結構化的問題,“化整為零、化繁為簡”的核心技術能力。

能力定義:能夠運用一系列專業的、可視化的建模工具,將混雜的業務信息,梳理成清晰、嚴謹、邏輯自洽的分析模型。

如何提升:

精通業務流程建模:這是需求分析師的“看家本領”。必須熟練地使用標準流程圖、跨職能泳道圖等工具,清晰地、完整地,描繪出業務的“現狀流程”和“未來流程”。一份清晰的流程圖,是與業務方和研發團隊,進行高效溝通的最佳載體。

掌握數據建模:通過繪制實體關系圖,可以幫助我們理清業務領域中,所有核心的“名詞”及其關系。這對于保障系統的數據一致性和完整性,至關重要。

運用決策樹與決策表:當遇到一個包含了大量復雜、嵌套的“如果…那么…”業務規則的需求時,單純的文字描述,很容易產生遺漏和矛盾。此時,決策樹和決策表,是進行窮舉、梳理和驗證這些復雜規則的、最強大的分析工具。

四、核心能力三:引導與溝通

如果說結構化分析是“硬功夫”,那么引導與溝通,則是需求分析師必須具備的“軟實力”。再強大的分析能力,如果不能通過有效的溝通,來獲取信息和建立共識,也將是“屠龍之技”。

能力定義:能夠有效地,從不同背景、不同立場、甚至相互沖突的干系人那里,獲取真實、完整的信息,并引導他們,就一個共同的解決方案,達成共識。

如何提升:

學習并實踐“引導技術”:組織和引導一次高效的需求工作坊,是高級分析師的核心能力之一。這需要學習會議議程設計、時間管理、開放空間技術、世界咖啡等專業的引導方法。

掌握強有力的“提問”藝術:反復練習“5個為什么”分析法,來探尋根本原因。并學會有意識地,在不同場景下,使用“開放式問題”(用于發散探索)和“封閉式問題”(用于收斂確認)。

刻意練習“積極傾聽”:積極傾聽,遠不止“保持安靜”。它是一套包含復述、總結、確認、以及對非語言信息的觀察在內的、完整的技術組合。

五、核心能力四:業務理解與用戶同理心

技術和工具,是“術”;而對業務和用戶的深刻理解,則是“道”。一個不懂業務的需求分析師,其分析,必然是膚淺的。

能力定義:能夠用業務方的語言,進行無障礙的溝通,并能真正地,站在用戶的視角,去感受他們的處境和情緒。

如何提升:

成為“半個”業務專家:不要只停留在會議室里。主動地,去閱讀你所在行業的分析報告,去學習你所服務部門的日常工作流程,去理解他們的績效考核指標。當你可以和他們,討論他們工作中的“行話”和“痛點”時,你才能真正贏得他們的信任。

沉浸式的用戶研究:不要只依賴于二手的研究報告。爭取機會,去親身參與用戶訪談,去現場觀察可用性測試,甚至,可以申請到客服部門,“輪崗”一天,去親耳聽聽用戶的抱怨。

運用同理心地圖:這是一個強大的、協同的工具。與團隊一起,圍繞一個典型的用戶畫像,共同地,去填充他/她在一個特定場景下的“所見、所聞、所想、所說”,并深入地分析其背后的“痛苦”與“期望”。

六、在實踐中“融合”與“精進”

需求分析能力,如同游泳,你永遠無法通過只閱讀書籍來學會,它必須在一次次的、真實的實踐中,才能得以磨練和提升。

從“模仿”到“超越”:對于初學者,最快的成長路徑,是“貼身”學習。爭取機會,去觀摩資深的需求分析師,是如何主持一場工作坊、如何進行一次用戶訪談的。仔細地觀察、模仿,并在自己的實踐中,不斷地反思和總結,逐步形成自己的風格。

工具是“思維的放大器”:工具,本身并不能替代思考,但好的工具,可以為我們結構化的、高質量的思考,提供支持和載體。

一個像 Worktile 內置的白板或腦圖這樣的、靈活的可視化協作工具,能夠極大地激發團隊,在進行業務流程建模或用戶旅程分析時的創造力和協同效率。

一個像 PingCode 這樣專業的、為研發場景量身定制的需求管理工具,則通過其內置的“史詩-用戶故事-子任務”的層級結構和必填字段,能夠“強制性”地,引導你,對需求,進行更結構化、更嚴謹的分析和定義。

建立個人反饋閉環:勇敢地、主動地,向與你協作的下游(如開發、測試)和上游(如業務方),尋求關于你工作的反饋。“我上次寫的那個需求,你覺得清晰嗎?有沒有哪些地方,讓你感到了困惑?” 這種謙遜的、持續尋求反饋的態度,是實現能力自我突破的終極加速器。

常見問答 (FAQ)

Q1: 我不是產品經理,也需要提升需求分析能力嗎?

A1: 需要。在現代的跨職能團隊中,需求分析,不再是某個單一崗位的“專利”,而是一種所有成員都應具備的“核心素養”。開發人員,需要具備分析技術可行性的能力;測試人員,需要具備分析需求可測試性的能力。

Q2: 對于初學者,應該從哪項核心能力開始入手?

A2: 建議從“結構化分析”和“提問與溝通”這兩項最基礎、也最實用的能力入手。首先,學習如何使用流程圖和用戶故事,來清晰地表達和梳理信息。同時,在每一次溝通中,都刻意地,練習“多聽、多問為什么”。

Q3: 如何分析一個技術性非常強的、我不太懂的需求?

A3: 此時,你的角色,應從“定義者”,轉變為“最佳的引導者和提問者”。你需要做的,不是假裝自己很懂,而是組織一個由該領域“技術專家”組成的專題討論會,然后,運用你專業的引導和提問技巧,幫助他們,將他們腦中復雜的、非結構化的技術構想,梳理成一份清晰的、結構化的、所有人都能理解的需求文檔。

Q4: 敏捷開發是不是意味著我們不需要做深入的需求分析了?

A4: 這是一個巨大的誤解。敏捷,并非“不做分析”,而是將一次性的、重量級的“大分析”,分解為了貫穿于整個項目過程的、小批量的、持續的、更高頻的“微分析”。敏

——模型編譯與波浪折射模擬(Test of the refraction formulation))

進行視頻人像分割(torch、onnx版本))

Room 本地數據庫實戰詳解)

)

:冒泡排序、快速排序)