?? 引言:讓每一塊屏幕“同頻”的核心技術

無紙化會議與智慧教室,正在從“輔助工具”走向“核心基礎設施”,成為政企數字化與教育信息化建設的標配。它們的核心訴求并不只是替代紙質文檔或黑板,而是要在多終端、多地點、多網絡環境下,實現內容的實時同步與互動——無論是會議現場的 PPT 匯報與批注、還是課堂上的板書、實物投影、實驗演示視頻,都必須保證毫秒級響應、高度同步、跨平臺可用,才能真正支撐高效協作與沉浸式教學。

然而,在這背后,真正決定體驗上限的不是顯示設備的尺寸或分辨率,而是視頻與數據傳輸鏈路的設計與實現。傳統桌面共享方案雖然便捷,但在政企專網、教育城域網等復雜網絡下,往往會遭遇延遲飆升、卡頓頻發、畫質下降等問題,難以滿足實時互動和大規模部署的穩定性要求。

相比之下,基于跨平臺 RTMP 推流 + 播放的方案,能夠充分利用現有的流媒體分發體系,實現穩定、低延遲、易擴展的傳輸能力。大牛直播SDK推出的跨平臺 RTMP 推流 SDK,正是這個場景下的“底層引擎”——它像一條高速、穩定、可控的數字通道,將任意終端的畫面與音頻高效推送到分發節點,再由各類終端實現毫秒級同步播放,讓“同屏”真正做到隨時隨地、無感延遲。

🎯 場景痛點:不僅是“能播”,更是“同步、穩定、可控”

在無紙化會議與智慧教室的實際落地中,單純實現“視頻能播”只是最基礎的一步,真正的挑戰是如何讓多終端、多場地、多人參與的系統在不同網絡環境下都能保持一致的體驗。以下四類痛點幾乎是所有項目都會遇到的:

-

跨平臺一致性難保障

-

不同終端(Windows 會議一體機、Android 觸控大屏、iOS 平板、PC 客戶端對推流協議與編碼器支持差異大。

-

部分設備只能軟編,導致性能不足;部分終端不支持標準化接口,增加了二次開發和適配的工作量。

-

-

延遲與交互體驗的矛盾

-

普通推流方案延遲常在 1~3 秒之間,這在批注、板書、語音同步等場景下會導致體驗割裂。

-

“說一句話,畫面兩秒后才出現”會讓遠端觀眾錯過實時交流的節奏。

-

-

復雜網絡下的穩定性挑戰

-

政企內網、教育專網、跨城 VPN 等網絡環境存在高丟包、抖動、帶寬波動等情況。

-

沒有良好的自適應機制,畫面容易馬賽克、卡頓、甚至中斷。

-

-

集成與運維成本高

-

一些方案需要額外部署專用流媒體服務器,增加硬件與維護成本。

-

開發團隊需要處理協議兼容、編碼優化、緩存調優等底層細節,項目周期被拉長。

-

🔧 技術架構:跨平臺 RTMP 推流 + 播放的同屏閉環

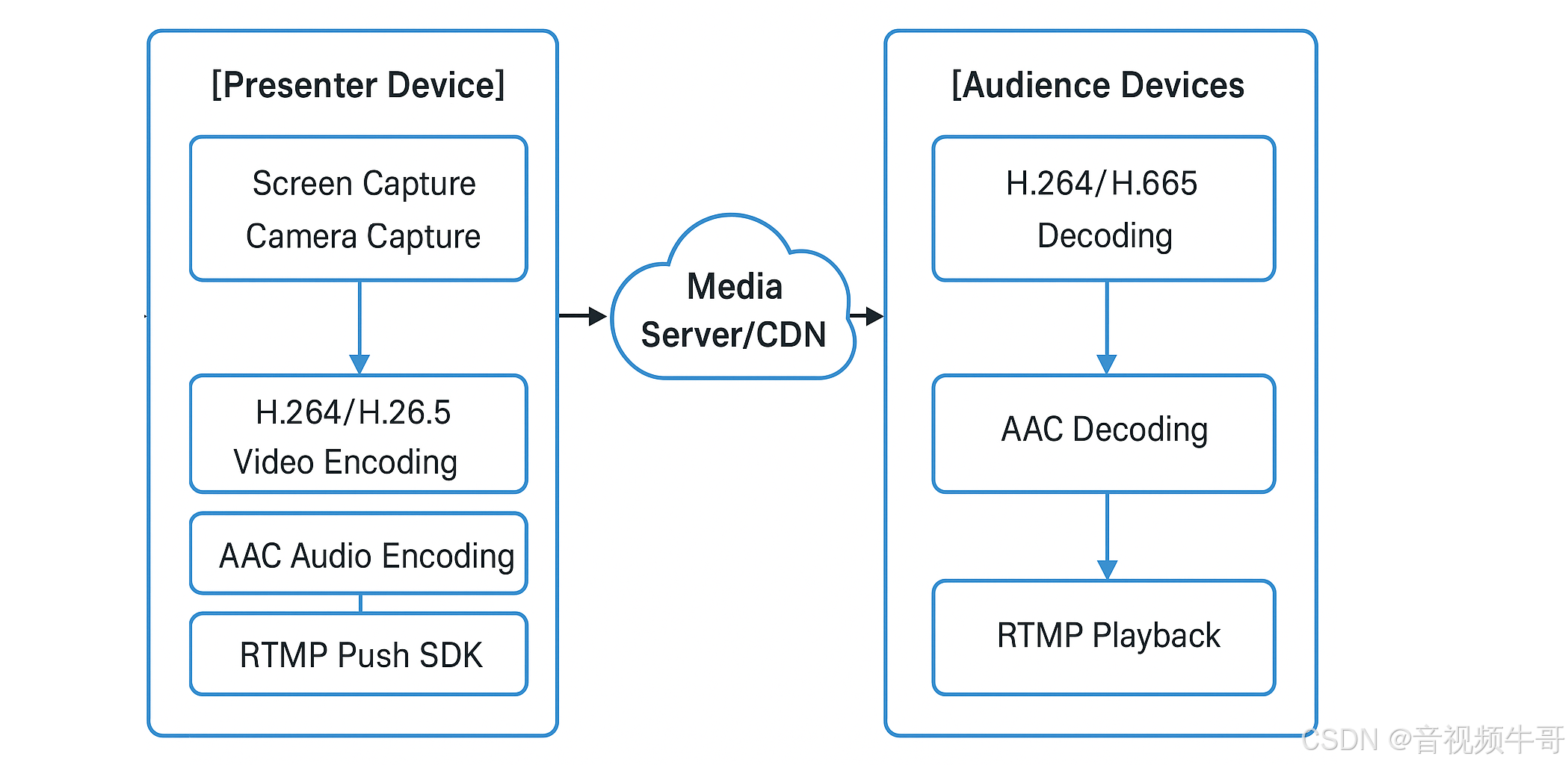

針對無紙化會議與智慧教室的核心訴求,我們基于大牛直播SDK的跨平臺 RTMP 推流 SDK,構建了一套**“推流端 → 分發端 → 播放端”**的完整閉環架構。它不僅保證了延遲可控、跨平臺一致性,還兼顧了復雜網絡下的穩定性與運維便利性。

Windows平臺 RTSP vs RTMP播放器延遲大比拼

Android平臺RTMP直播播放器延遲測試

1. 架構分層

① 推流端(Presenter Devices)

-

采集層:支持屏幕采集(Screen Capture)、攝像頭采集(Camera Capture)雙通道;

-

編碼層:H.264/H.265 視頻編碼(支持硬編:NVIDIA NVENC、Android MediaCodec、iOS VideoToolbox)、AAC 音頻編碼;

-

傳輸層:通過 RTMP Push SDK,將編碼后的音視頻流推送到流媒體分發節點或 CDN。

② 分發端(Media Server / CDN)

-

接收 RTMP 流并進行分發,可與現有的流媒體平臺(如 Nginx-RTMP、SRS、Wowza)或 CDN 對接;

-

可按需轉碼為 HTTP-FLV / HLS / WebRTC 等格式,方便在不同終端播放。

③ 播放端(Audience Devices)

-

支持 Windows / Linux / Android / iOS 原生播放器;

-

支持 Web 瀏覽器端通過 RTMP 轉 WebRTC 或 HTTP-FLV 的方式低延遲播放;

-

低延遲模式可將端到端延遲穩定在 100~250ms。

2. 技術優勢

-

跨平臺一致 API:開發一次,適配多端;

-

硬件加速:充分利用 GPU/硬編能力,降低 CPU 占用與發熱;

-

低延遲優化:控制 GOP、緩存隊列與解碼策略,實現毫秒級同步;

-

網絡自適應:在帶寬波動和丟包環境下保持播放不斷流;

-

可擴展性:可無縫對接 AI 模塊(實時字幕、多語種翻譯、畫面識別)。

🛠 關鍵技術細節

在無紙化會議與智慧教室的場景中,低延遲、穩定性、跨平臺支持是三大技術核心。大牛直播SDK的跨平臺 RTMP 推流 SDK,在設計時針對這些指標進行了深度優化,確保在不同設備、網絡和應用環境中都能穩定發揮。

1. 低延遲傳輸機制

-

支持 低延遲模式,通過優化 GOP(關鍵幀間隔)、減小編碼緩沖、精簡播放器緩存隊列,將端到端延遲穩定在 100~250ms。

-

播放端可實時切換延遲模式(低延遲/平滑模式),適應不同業務需求。

2. 硬件加速編碼

-

Windows / Linux:支持 NVIDIA NVENC 硬編,降低 CPU 占用,提升推流穩定性。

-

Android:集成 MediaCodec 硬編,支持多機型適配,提升移動端發熱控制與續航。

-

iOS:調用 VideoToolbox 硬編,保持高畫質和低功耗。

3. 智能碼率自適應

-

推流端可根據實時網絡狀況動態調整碼率,避免卡頓和斷流。

-

在弱網環境下自動降低碼率以保障流暢度,在帶寬充足時恢復高清畫質。

4. 多路采集與混合推流

-

支持 屏幕 + 攝像頭 雙通道采集與編碼,滿足同時傳輸演示文檔與現場畫面的需求。

-

可進行畫中畫(PIP)合成,直接輸出合成流,減少后端處理負擔。

5. 推流與錄像并行

-

支持邊推流邊錄制,會議和課堂內容可同時存檔,便于回放與審核。

-

本地錄制支持 MP4?封裝格式,便于后期編輯與分發。

6. 跨平臺一致 API

-

在 Windows / Linux / Android / iOS 平臺上保持一致的 API 調用方式,大幅降低多端開發與維護成本。

📍 落地案例

在無紙化會議與智慧教室領域,大牛直播SDK的跨平臺 RTMP 推流 SDK 已在多個政企與教育項目中穩定運行,覆蓋了從小型教學教室到跨省多會場的全鏈路部署。以下是幾個具有代表性的案例:

1. 政府機關無紙化會議系統

場景需求:

-

總部與多個分會場之間,需要實時同步 PPT 匯報、領導批注及現場視頻。

-

網絡環境包含政務專網與公網混合,延遲要求低于 500ms。

解決方案:

-

主講端使用 Windows 平板推送屏幕和攝像頭畫面;

-

跨平臺 RTMP 推流至政務內網流媒體服務器;

-

分會場 Windows/Android 播放端低延遲接收;

-

利用 GOP 縮短與緩存控制,將延遲穩定在 100~250ms;

-

支持邊推流邊錄制,留存完整會議記錄。

效果:

-

主分會場互動幾乎無延遲感,文檔與批注同步精準。

2. 智慧教室互動教學

場景需求:

-

教師端需同時推送電子課件和實物投影畫面,學生端通過多種終端觀看。

-

互動時需要語音、畫面與板書同步,延遲要求低于 300ms。

解決方案:

-

教師端 Android 平板采集課件屏幕 + USB 攝像頭畫面;

-

推流至校園內網 RTMP 服務器,再轉發至 Web 端與移動端;

-

啟用低延遲模式,確保課堂問答和板書同步。

效果:

-

學生在手機、平板、電腦端看到的畫面與教師動作幾乎同步,課堂節奏自然流暢。

3. 企業培訓與技能考核

場景需求:

-

培訓講師需演示操作流程,并同時錄制全過程用于考核回放。

-

延遲要求不高,但需要保證畫質清晰和穩定推流。

解決方案:

-

Windows 推流端采集屏幕操作和語音,使用硬件編碼減少 CPU 占用;

-

RTMP 推流至云端 CDN,全球分發;

-

本地并行錄制高碼率視頻,用于后期復盤與考核。

效果:

-

畫面流暢、畫質清晰,錄制視頻可直接用于評審。

📌 總結與展望

在無紙化會議與智慧教室的建設中,視頻鏈路早已從“可有可無的輔助功能”轉變為系統核心基礎設施。它直接決定了會議能否順暢進行、課堂能否自然互動、跨地域協作能否高效完成。

大牛直播SDK的跨平臺 RTMP 推流 SDK,通過低延遲傳輸、硬件加速、跨平臺一致 API、網絡自適應等技術,實現了推流端 → 分發端 → 播放端的高效閉環,不僅解決了跨平臺一致性、延遲控制和弱網穩定性等核心痛點,還顯著降低了部署與運維成本。

未來,隨著 AI 與實時視頻技術的進一步融合,這套推流架構將迎來更多能力延展:

-

AI 實時字幕與多語種翻譯:讓跨語言會議與課堂無障礙溝通;

-

智能畫面識別與互動:自動識別關鍵內容并進行標注、摘要;

-

多源數據融合:視頻、音頻與傳感器數據同步傳輸,為智慧教室和智能會議提供更豐富的交互維度。

可以預見,這套以跨平臺 RTMP 推流為核心的技術棧,將繼續在政企協作、教育培訓、遠程教學等領域發揮關鍵作用,并在未來與 AI、低延遲傳輸協議的深度結合中,成為下一代智慧協作系統的核心基石。

📎 CSDN官方博客:音視頻牛哥-CSDN博客

![Rust 項目編譯故障排查:從 ‘onnxruntime‘ 鏈接失敗到 ‘#![feature]‘ 工具鏈不兼容錯誤](http://pic.xiahunao.cn/Rust 項目編譯故障排查:從 ‘onnxruntime‘ 鏈接失敗到 ‘#![feature]‘ 工具鏈不兼容錯誤)

)

)