由來:

2011年2月3日中國農歷新年, IANA對外宣布:IPv4地址空間最后5個地址塊已經被分配給下屬的5個地區委員會。2011年4月15日,亞太區委員會APNIC對外宣布,除了個別保留地址外,本區域所有的IPv4地址基本耗盡。一時之間,IPv4地址作為一種瀕危資源身價陡增,各大網絡公司出巨資收購剩余的空閑地址。其實,IPv4地址不足問題已不是新問題,早在20年以前,IPv4地址即將耗盡的問題就已經擺在Internet先驅們面前。這不禁讓我們想去了解,是什么技術使這一危機延緩了盡20年。

NAT(Network Address Translation,網絡地址轉換)

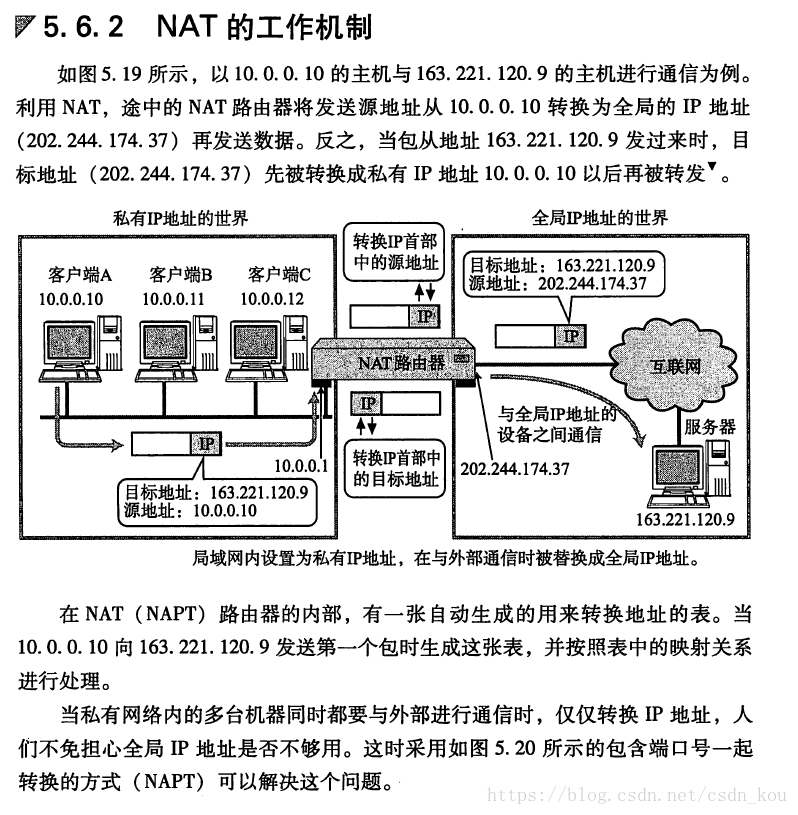

1994年提出的。當在專用網內部的一些主機本來已經分配到了本地IP地址(即僅在本專用網內使用的專用地址),但現在又想和因特網上的主機通信(并不需要加密)時,可使用NAT方法。

這種方法需要在專用網連接到因特網的路由器上安裝NAT軟件。裝有NAT軟件的路由器叫做NAT路由器,它至少有一個有效的外部全球IP地址。這樣,所有使用本地地址的主機在和外界通信時,都要在NAT路由器上將其本地地址轉換成全球IP地址,才能和因特網連接。

另外,這種通過使用少量的公有IP 地址代表較多的私有IP 地址的方式,將有助于減緩可用的IP地址空間的枯竭。

工作機制

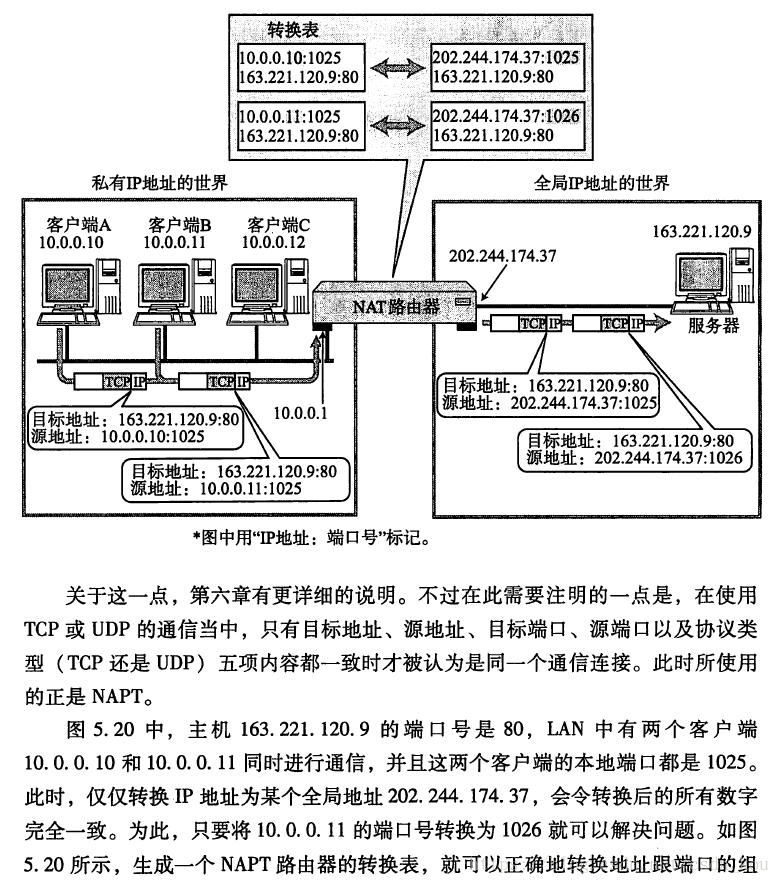

在NAT內部有一張自動生成的用來轉換地址的表。當第一次發送數據第一個數據包時,生成這個表,并按照映射關系進行處理。

轉換表在NAT路由器上生成。例如,在TCP情況下,建立TCP連接首次握手時的SYN包一經發出,就會生成這個表。隨后收到關閉連接時發出的FIN包的確認應答從表中刪除。

如果有兩個客戶端同時進行通訊,需要把他們的端口號進行區分,否則兩個的轉換表的數字就完全一致了。

請問下面的程序一共輸出多少個“A”?多少個-?)