認知覺醒(六)

第二節 感性:頂級的成長竟然是“憑感覺”

人類生存于世,比拼的是腦力思維,但極少有人知道,我們的身體里還有一個更高級的系統,若能善用,成就非凡。

1941年,德軍對英國本土進行了猛烈的空襲,英國首相丘吉爾經常在夜晚坐車前往防空陣地視察。一天晚上,他檢查完一個陣地后準備離開。當助手準備為他打開車門時,丘吉爾卻繞到了

汽車的另一邊,打開另一扇車門坐了進去。不一會兒,一顆炸彈從天而降,在汽車附近爆炸,差點兒把丘吉爾的車掀翻;如果從助手打開的那扇門上車,丘吉爾可能就喪命了。事后,妻子問丘

吉爾為什么要換到另一邊坐,丘吉爾答道:“當我就要上車時,有個聲音對我說‘停下’。上天似乎叫我打開另一扇車門坐進去,于是我就照辦了。”

故事講到這,肯定有人會說:“周嶺,你不是向來講科學、理性嗎?難道這種事情你也相信?”各位少安毋躁,我既然引用了這則故事,自然是相信的,后面肯定會給出合理的解釋。不過在解釋之前,我還要給大家講個更廣為人知的故事,主人公也是一位著名的領導者——美國總統林肯。

林肯的一位朋友曾向他推薦一位閣員,等見過面后,林肯卻沒任用他。朋友來問原因,林肯說:“我不喜歡他的長相。”朋友說:“你怎么能以貌取人?這也太苛刻了,他不能為自己天生的面孔負責啊。”林肯回答道:“不,一個人過了40歲就應該為自己的面孔負責。”

怎么樣?兩位著名人物竟然都如此感性,僅憑感覺就拍板做出了重要的決定,你確定不想了解一下感性的相關知識?

潛意識的智慧

在之前的內容里,我一直強調理性的重要性,并把模糊的感性歸入需要克服的天性的范疇,但這次我要為感性正名。

為了方便理解,我把理性表述為意識,把感性表述為潛意識,事實上它們就是這么回事。不過對于潛意識,學術界看法不一,比如弗洛伊德認為潛意識是“危險地帶”,里面蘊藏著邪惡,它會讓人遵從原始欲望回到野蠻狀態;但心理學家榮格認為潛意識是智慧的,它包含了很多理性無法涉及的東西,甚至包含了人類的集體智慧。

到底孰對孰錯呢?現代科學研究認為二者各對了一半。潛意識沒有思維,只關心眼前的事物,喜歡即刻、確定、簡單、舒適,這是屬于天性的部分,同時,它處理信息的速度又極快,至少可達11 000 000次/秒,能極其敏銳地感知很多不易察覺的信息,這是屬于感性的部分。而意識,即我們的理性思考,處理信息的速度只有40次/秒,潛意識是它的275 000倍,二者的能力有著天壤之別。

這就好比兩個人同時從北京去天津,一個人是慢悠悠地散著步去的,而另一個人則是坐著火箭去的(飛機和高鐵都無法表示這個差距)。這種快慢對比就會造成“認知錯位”——很多信息早已被潛意識察覺到,但意識仍一無所知。比如當你第一次見到某人時感到些許不適,很快你就露出了禮貌的微笑,這表明潛意識察覺到了一些不良信息,但這個過程轉瞬即逝,思維根本察覺不到,反而給出一大堆分析和理由,讓自己接受對方,結果往往事與愿違。所以丘吉爾并不是迷信,林肯也不是任性,而是他們捕捉到了潛意識發出的那一絲微弱的信號,這就是所謂的“憑感覺”——察覺潛意識發出的信息。

洪蘭教授在2015年的TED演講《腦科學揭露男女思考的秘密》中,說過這樣一段經歷。

20世紀70年代,洪蘭教授在美國加利福尼亞大學讀書,一個年輕的助理教授在自動取款機取錢時被搶劫了,因為太緊張,她沒記住搶劫者的樣子而報警無果。但此后助理教授開始莫名地討厭起自己的一個研究生。那個研究生長得胖胖的,頭發到肩膀,喜歡穿破洞褲……而她自己的解釋是那個研究生喜歡吃漢堡加洋蔥,身上臭臭的,等等。后來警察抓到幾個搶劫犯,叫她去指認。她一眼就確定了罪犯——那個人長得胖胖的,頭發到肩膀,穿著破洞褲……

洪蘭教授表示,助理教授潛意識里其實記住了罪犯的樣子,并發出了信息——讓她開始討厭那個樣子與罪犯相似的研究生。但這些信息并沒有進入意識里,所以理性意識根本不知道是怎么回事,只好做了另外一通解釋,實際上牛頭不對馬嘴。

想不到我們潛意識的感性部分這么厲害吧?有多少人知道我們的身體里竟然還藏有這樣一個高級的系統呢?如果不善加利用,實在是太可惜了!尤其是在學習和成長的過程中,如果有它的助力,或許會有意想不到的收獲。

憑感覺學習

那么在學習成長的過程中,我們該如何利用這個高級系統呢?《好好學習》一書的作者成甲就給我們做了一個很好的示范。他在《史上最簡單的“不讀書法”》和《隱形的關鍵:比知識更重要的能力》這兩篇文章中,都提到一個非常有意思的學習方法——憑感覺學習

比如在第一篇文章中他自創了一個“熔斷不讀書法”。所謂“熔斷不讀書法”,意思就是在讀書時一旦看到有啟發的內容,就觸發熔斷點,立刻停止讀書。停止讀書之后做什么呢?圍繞這個觸發點對自己提問。

- 為什么剛才這個點讓我有啟發?

- 我能夠把這個啟發點用在3個不同的事情上嗎?

- 這個啟發點有沒有其他類似的知識?

在另一篇文章中,他又提出:無論在生活中還是在學習上,凡是被某件事擊中,“動了感情”,就要有意識地提醒自己追問原因。

- 為什么這個電影橋段會讓我感動?發生了什么?

- 為什么這個產品讓我這么喜歡?是什么讓它與眾不同?

- 為什么我不由自主地沉溺于這段劇情了?

這就是高手學習的方法:先用感性能力幫助自己選擇,再用理性能力幫助自己思考。文中的觸動來自感性,而提問則來自理性,感性在前,理性在后,這背后的原理就是通過捕捉潛意識發出的信號進行感知。

無獨有偶,學習專家李曉鵬在《學習高手的三駕馬車》一書中也提到了類似的方法。他的讀中學的侄女趙璐向他請教學習的秘訣時,他只說了3個字:憑感覺。

這個答案讓趙璐簡直不敢相信。對此,他解釋道:“不管你現在是什么水平,這一招都管用——就是憑感覺!那些一眼就能看出答案的題目,不用理它;一眼看過去就頭痛、不知道在說什么的題目,也不用理它;只有那種大致能看出點思路,但又要動點腦筋的題目,一定要多做。這個就是中間地帶,是你能夠進步最快的地方。”

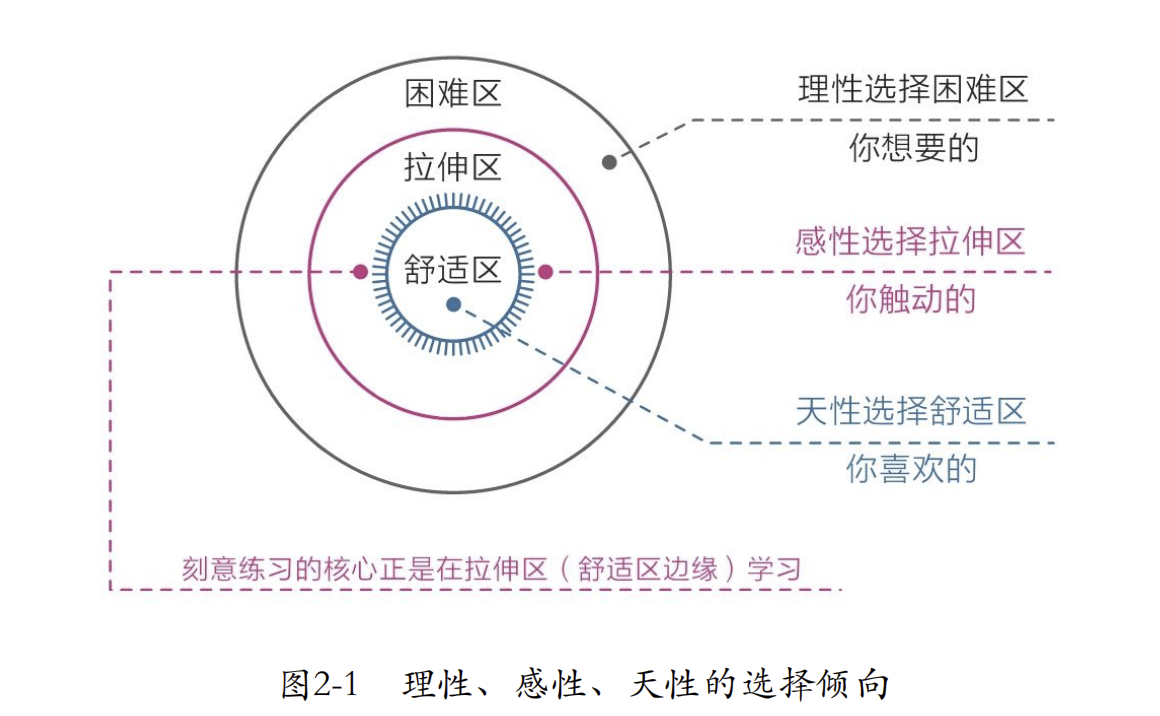

看出端倪沒?“憑感覺”之所以被稱為頂級的方法,是因為它能幫我們感知真正適合自己并需要的東西,讓自己處于學習的“拉伸區”。如果單純運用理性,我們通常會向優等生看齊,把眼光放在那些最難的題目上,想著如何追趕他們;如果順從天性,我們就會在最簡單的題目上打轉(見圖2-1)。

讀書也是這樣,如果單純運用理性,我們通常會在看完整本書后花大量時間梳理作者的框架、思路,以此來表明自己讀懂、讀透了這本書;如果順從天性,我們可能就放下書本去玩手機了。鑒于此,更好的讀書方法或許就是你在讀完整本書后過幾天再問自己:現在你印象最深的觸動點是什么?牢牢抓住這個觸動點,去關聯、去實踐,就會獲得最大的收獲,而其他的內容則可以先放到一邊。這也是我自己的讀書方法——只取一個全書最觸動自己的點,然后盡可能去實踐、改變。這樣讀書不僅收獲更大,而且也不會焦慮。

潛意識的感性總能幫我們發現什么是真正適合自己的,從而引導精力投入,快速提升自己,因為在拉伸區內學習難度最小、需求最貼合、見效也最快,很容易產生心流。可見,學習雖然不是一件輕松的事,但在合適的區域內,我們依舊可以體驗到輕松和有趣,如果你感受到的總是痛苦和無趣,那十有八九是感覺不對——要么在困難區煎熬,要么在舒適區打轉。

憑感覺尋找人生目標

學習只是冰山一角,感性的力量適用于生活的方方面面,尤其在面臨重大的人生問題時,如選擇伴侶、確定職業、尋找人生目標等。對于成長而言,很多讀者最大的苦惱就是找不到自己的人生目標。

一個人若是沒有人生目標,縱然每天有吃、有喝、有書讀、有班上,也會像一個迷失的人一樣,內心沒有喜悅、生活沒有激情,甚至會厭惡自己,因為目標是存放我們熱情和精力的地方。

很多人為了找到自己的人生目標,費盡心思地分析什么事情最值得做,最后得到的答案往往是“變得很有錢”或“被別人崇拜”。這樣的目標不能說有錯,但往往不能長久,也無法給人真正的動力,因為這是理性思維權衡利弊和考量得失之后的結果,其動機往往來自“自我索取和外在評價”,時間一長,很容易使人迷失方向,使動力枯竭。

真正的覺醒者往往會有意無意地用感知力來代替思考力,比如《美好人生運營指南》一書的作者一稼就提出了6條尋找人生使命的建議。

- 這個世界有很多事情可以做,你最想幫助哪些人?

- 什么事讓你廢寢忘食?

- 你在做什么事情的時候最讓自己感動?

- 你最讓人感動的時刻是什么?

- 如果沒有任何經濟壓力,你會如何度過余生?

- 閑暇的時候,你關注最多的是哪方面的信息?

我們需要用心去感受什么事情讓自己最觸動,而不是用腦去思考什么事情最有利。理智的分析和計算無法解出內心的真正需求,唯有感性的覺知和洞察才能讓答案浮出水面。而且正確的答案往往都是利他的,因為真正長久的人生意義和幸福只能從他人的反饋中獲得。

《堅毅》一書的作者卡洛琳·亞當斯·米勒提出了3個類似的問題。

- 設想你即將離開世界,回首一生會為什么事情而后悔?

- 想一想你最喜歡的人物是誰?

- 你年輕的時候是怎么度過閑暇時光的?

回答這3個問題同樣需要我們動用感知力而不是思考力,因為直視死亡可以簡化一切事物,讓自己把注意力重新集中在真正重要的事情上;對于你喜歡的人物,不管是虛構的還是真實的,只要讓你深深地著迷,就可以從這些人物身上反射出內心理想的自己;而年輕的時候沒有家庭、工作負擔,那時的追求更加遵從內心,不會受外界壓力的干擾。

或許我們每個人心中早就埋下了人生目標的種子,只是成年后被生活壓力所迫,理性思維開始權衡各種利弊,不愿承認或刻意忽略自己原有的夢想,而感性力量卻始終在幫我們守護和珍藏那些理想。如果你現在還沒有人生目標,不妨用上述方法嘗試一下,或許會有意外的驚喜。

歸納起來,我們可以發現,理性思維雖然很高級,但在判斷與選擇方面可能并不具有優勢,它那蹩腳的性能實在無法與靈敏快速的感性媲美。所以,先用感性選擇,再用理性思考,或許是一個更好的策略,尤其是在做那些重大選擇時。誠如洪蘭教授的建議:小事聽從你的腦,大事聽從你的心。這話不無道理。

如何捕捉感性

感性能力雖然很厲害,但它看起來虛無縹緲,我們該如何捕捉它呢?以下做法不妨參考一下。

(1)“最”字法。關注那些最觸動自己的點:讓你眼前一亮、心中泛起波瀾的人和事,腦中靈光乍現的想法,遭遇的痛苦,等等。學會捕捉它們,并深入分析挖掘,往往會有豐厚的收獲。

(2)“總”字法。平時腦子里總是不自覺地跳出來的某些重復念頭,或是心里總是揮之不去的事,這些通常都是我們心中最放不下的事,是情緒波動的源頭。當我們有意識地去審視并消除它時,自己會變得更加平和。

(3)無意識的第一反應。關注自己第一次見到某個人、第一次走進某個房間、第一次做某件事時,心中出現的瞬間反應或第一個念頭。心理醫生在了解患者時往往也會說:不要思考,告訴我你腦中出現的第一個想法。因為第一個念頭往往是來自潛意識的真實信息。不過,產生第一個念頭的過程很短,如果不刻意練習可能感知不到,因為理性思考很快就會接替潛意識發揮作用。

(4)夢境。夢境是潛意識傳遞信息的一種方式,它可能是內心真實想法的展示,也可能是靈感的啟發。德國化學家凱庫勒就是在非常疲勞的情況下做夢夢到一條首尾相咬的蛇,這條蛇成了他發現苯分子結構的線索。聰明的潛意識早已找到答案,然后借助夢境去提示他,幸運的是,凱庫勒捕捉到了。

(5)身體。《美好人生運營指南》一書的作者一稼曾經喜歡高強度運動,因為理性告訴她“沒有痛苦,就沒有收獲”。然而,她每過4個月就會莫名其妙地大病一場,直至一位中醫醫師告訴她:“這是你的身體在罷工,告訴你它不喜歡你的運動方式,你要學會多傾聽身體的反饋。”她恍然大悟,從此選擇了更柔和的運動,再也不莫名其妙地生病了。身體不會說話,卻是最誠實的。無論生理還是心理上的不適,都會通過身體如實地反映出來,記得多關注這些反饋。

(6)直覺。給一些來路不明、無法解釋的信息開綠燈,就像丘吉爾一樣。

本文摘自:《認知覺醒 : 開啟自我改變的原動力》作者:周嶺

)

on i.MX RT1060 EVK - 3 “編譯 NXP i.MX RT1060”( 完 ))

】解線性代數方程組的迭代法(一):向量、矩陣范數與譜半徑【理論到程序】)

)

)