🚀 瀏覽器輸入URL后,到底發生了什么?前端面試HTTP協議深度解析

今天咱們不聊八卦,來點硬核的——前端面試中繞不開的HTTP協議。是不是一提到“瀏覽器輸入URL后發生了什么”,你就開始頭大?別擔心,今天我將用最通俗易懂、最風趣幽默的方式,帶你揭開這層神秘的面紗,保證讓你聽完茅塞頓開,面試官都得給你點贊!

想象一下,你每天都在瀏覽器里敲下各種網址,比如www.juejin.cn,然后按下回車,神奇的事情就發生了:頁面瞬間呈現在你眼前。這背后,可不是簡單的“biu”一下就完事兒了,它涉及到一系列復雜而又精妙的流程。今天,我們就來當一回“福爾摩斯”,一步步揭秘這個過程!

? 瀏覽器與服務器的“愛恨情仇”:從URL到頁面渲染

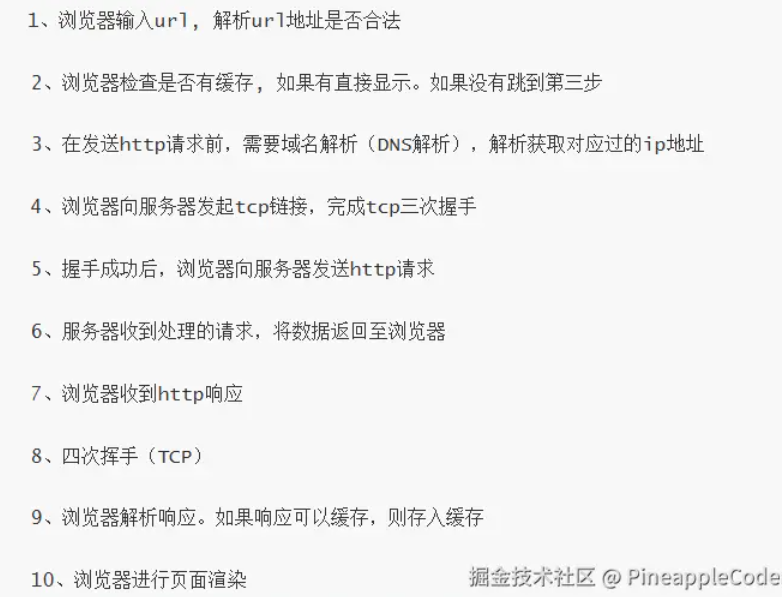

整個過程可以概括為:瀏覽器向服務器發出請求,服務器處理請求并返回數據,瀏覽器接收數據并渲染頁面。聽起來很簡單?別急,細節決定成敗!

🔍 第一幕:URL的“身份驗證”

當你輸入URL并按下回車的那一刻,瀏覽器可不是個“傻白甜”,它會先對你輸入的URL進行一番“身份驗證”:

-

URL合法性檢查:瀏覽器會先檢查你輸入的URL是否符合規范,比如是不是

http://或https://開頭,域名格式對不對等等。就像你去銀行辦業務,得先看看你是不是帶了身份證,格式對不對。 -

緩存檢查:如果這個URL你之前訪問過,瀏覽器會先看看本地有沒有緩存。如果有,那恭喜你,直接從緩存里拿出來顯示,速度那叫一個快!就像你點外賣,如果上次點的還有剩,直接熱一下就能吃,省去了等待配送的時間。如果沒有,那就得老老實實走接下來的流程了。

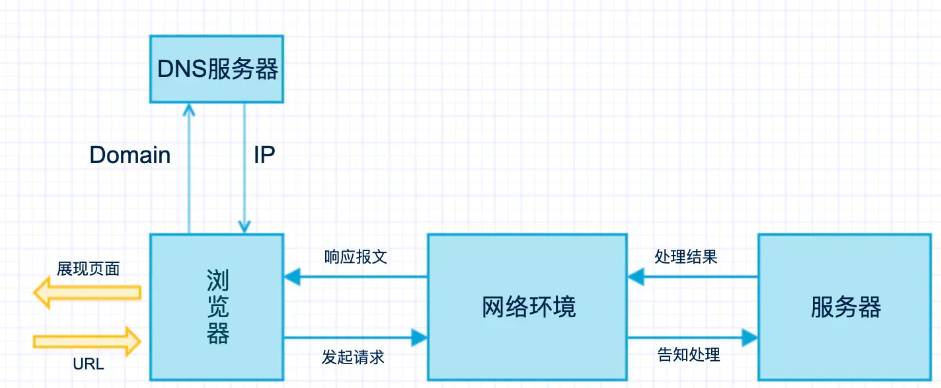

📞 第二幕:DNS解析——“尋址”之旅

如果緩存里沒有,或者URL是第一次訪問,瀏覽器就需要知道服務器的“家庭住址”——IP地址。這就需要進行DNS(Domain Name System)解析了。DNS就像一個巨大的電話本,你告訴它域名(比如www.juejin.cn),它就能告訴你對應的IP地址(比如104.21.48.175)。

這個過程通常是這樣的:

- 瀏覽器緩存:瀏覽器會先檢查自己的DNS緩存,看看有沒有這個域名的IP地址。

- 操作系統緩存:如果沒有,就去操作系統的DNS緩存里找。

- 路由器緩存:再沒有,就去路由器的DNS緩存里找。

- ISP DNS服務器:如果以上都沒有,就會向你的互聯網服務提供商(ISP)的DNS服務器發起請求。

- 根域名服務器、頂級域名服務器、權威域名服務器:ISP的DNS服務器會一層層地向上查詢,直到找到對應的IP地址。這個過程就像你找一個陌生人的電話,先問朋友,朋友不知道就問朋友的朋友,直到找到認識他的人。

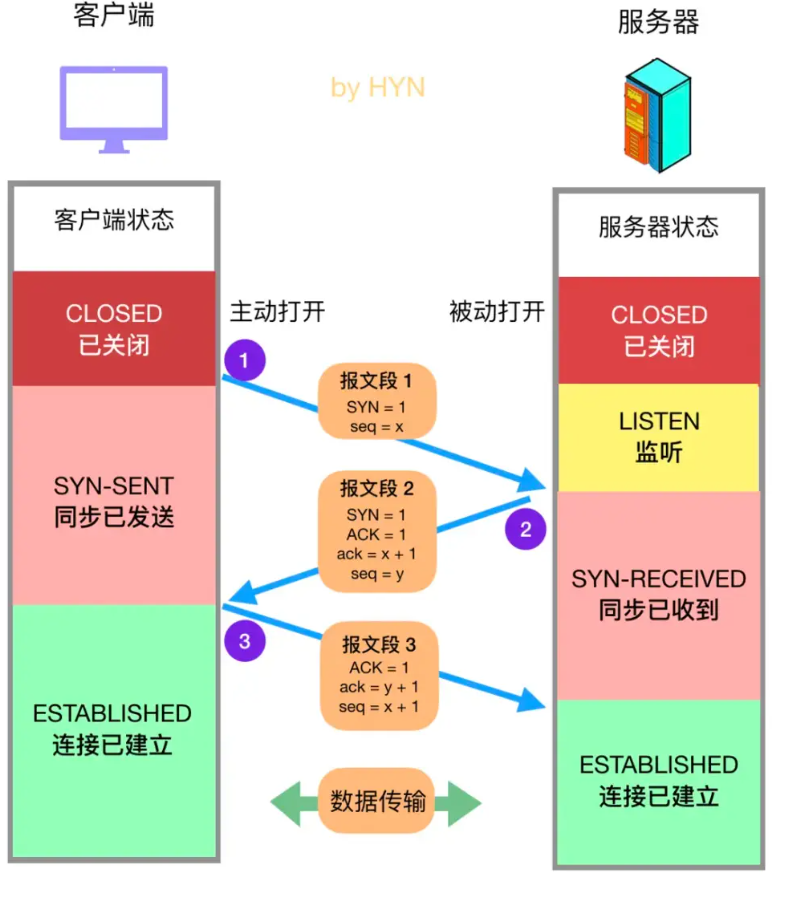

🤝 第三幕:TCP三次握手——“建立連接”的儀式

拿到IP地址后,瀏覽器就可以和服務器建立連接了。這里就要用到TCP(Transmission Control Protocol)協議,它就像是網絡世界的“紅娘”,負責在瀏覽器和服務器之間建立可靠的連接。這個建立連接的過程,就是著名的“TCP三次握手”。

- 第一次握手(SYN):瀏覽器(客戶端)向服務器發送一個SYN(同步序列號)報文,表示“我想和你建立連接,你準備好了嗎?”

- 第二次握手(SYN+ACK):服務器收到SYN報文后,如果同意建立連接,就會回復一個SYN+ACK(同步確認)報文,表示“我準備好了,你也準備好了嗎?”

- 第三次握手(ACK):瀏覽器收到SYN+ACK報文后,再回復一個ACK(確認)報文,表示“我準備好了,咱們開始通信吧!”

至此,瀏覽器和服務器之間的“秘密通道”就建立起來了,可以開始愉快地傳輸數據了!

📩 第四幕:HTTP請求與響應——“你來我往”的對話

連接建立后,瀏覽器就可以向服務器發送HTTP請求了。HTTP(Hypertext Transfer Protocol)協議就像是瀏覽器和服務器之間交流的“語言”。

HTTP請求:瀏覽器會發送一個HTTP請求報文,里面包含了它想要獲取的資源(比如網頁、圖片、CSS文件等)、請求方法(GET、POST等)、請求頭(User-Agent、Cookie等)以及請求體(POST請求時攜帶的數據)。

HTTP響應:服務器收到請求后,會根據請求內容進行處理,然后返回一個HTTP響應報文。響應報文里包含了狀態碼(200 OK、404 Not Found等)、響應頭(Content-Type、Cache-Control等)以及響應體(實際的網頁內容、圖片數據等)。

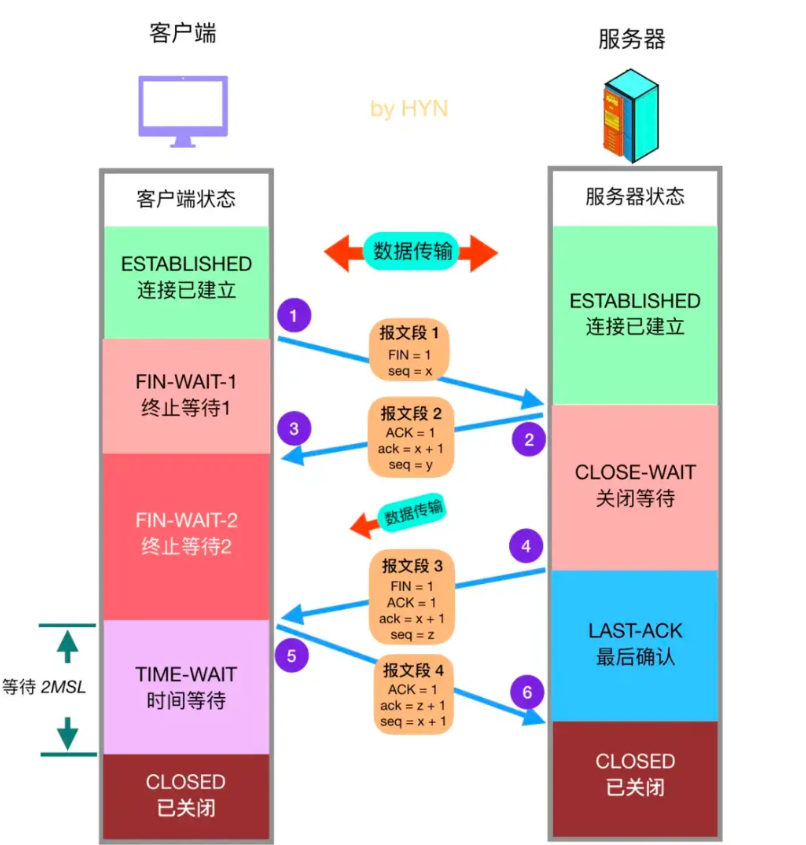

👋 第五幕:TCP四次揮手——“斷開連接”的告別

當數據傳輸完畢,或者一方不再需要通信時,就需要斷開連接了。這個過程就是“TCP四次揮手”,它比三次握手要復雜一些,因為雙方都需要確認對方已經沒有數據要發送了。

- 第一次揮手(FIN):瀏覽器(客戶端)發送一個FIN(結束)報文,表示“我沒有數據要發給你了。”

- 第二次揮手(ACK):服務器收到FIN報文后,回復一個ACK報文,表示“我收到了你的結束請求。”此時,服務器可能還有數據要發送給客戶端。

- 第三次揮手(FIN):服務器發送完所有數據后,也會發送一個FIN報文,表示“我也沒有數據要發給你了。”

- 第四次揮手(ACK):瀏覽器收到服務器的FIN報文后,回復一個ACK報文,表示“我收到了你的結束請求。”

至此,瀏覽器和服務器之間的連接就徹底斷開了。

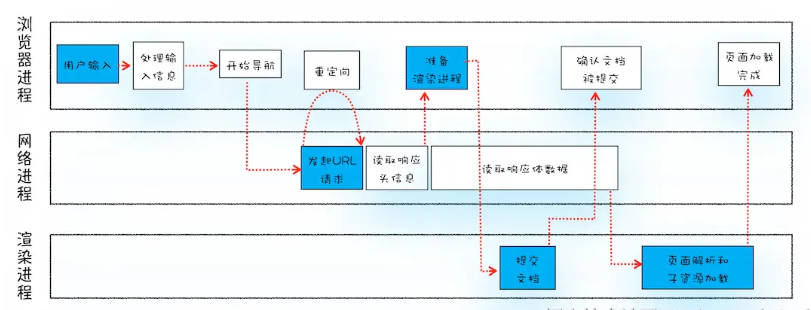

🔄 第六幕:緩存處理與頁面渲染——“畫龍點睛”的藝術

當瀏覽器收到HTTP響應后,它會先檢查響應頭,看看是否可以緩存。如果可以,就會把資源存入緩存,方便下次直接使用。然后,就進入了激動人心的頁面渲染階段!

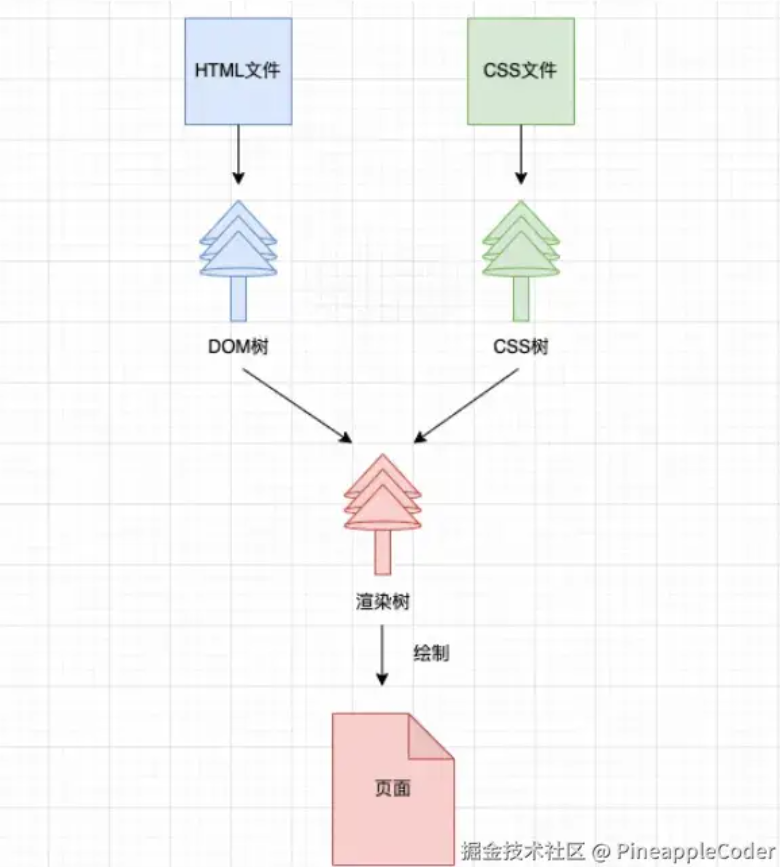

瀏覽器頁面渲染:這是一個復雜而又精妙的過程,它將服務器返回的HTML、CSS、JavaScript等文件,最終呈現在你的屏幕上。

-

獲取HTML文件并解析,形成DOM Tree:瀏覽器會從上到下解析HTML文件,將HTML標簽解析成一個個節點,最終形成一個樹狀結構,這就是DOM(Document Object Model)Tree。它就像是頁面的“骨架”。

-

同時進行CSS解析,生成CSS Tree:瀏覽器在解析HTML的同時,也會解析CSS文件,將CSS樣式解析成CSS規則,形成CSSOM(CSS Object Model)Tree。它就像是頁面的“皮膚”。

-

將DOM Tree與CSS Tree合成Render Tree:DOM Tree和CSS Tree結合起來,就形成了Render Tree(渲染樹)。Render Tree只包含需要顯示在頁面上的節點和它們的計算樣式,那些不需要顯示的節點(比如

display: none的元素)是不會出現在Render Tree中的。它就像是頁面的“帶妝照”,只包含最終要展示出來的部分。 -

進入布局(Layout)階段:布局階段也叫回流(Reflow),它會根據Render Tree計算每個節點在屏幕上的精確位置和大小。就像是給“帶妝照”上的每個元素都標上坐標,確定它們在哪里,占多大地方。

-

調用GPU進行繪制(Paint):繪制階段也叫重繪(Repaint),它會遍歷Render Tree的節點,并調用GPU將元素呈現出來。就像是根據布局階段計算好的坐標,用畫筆把頁面上的所有元素畫出來,最終呈現在你的屏幕上。

🔧 總結與展望

從你敲下URL的那一刻,到頁面呈現在你眼前,這背后經歷了URL合法性檢查、緩存檢查、DNS解析、TCP三次握手、HTTP請求與響應、TCP四次揮手、緩存處理以及最終的頁面渲染等一系列復雜而又環環相扣的流程。理解這些,不僅能讓你在面試中游刃有余,更能幫助你更好地理解前端性能優化、網絡安全等深層知識。

希望這篇博客能讓你對HTTP協議和瀏覽器渲染過程有一個全新的認識。如果你還有什么疑問,或者想了解更多前端知識,歡迎在評論區留言,我們一起探討!

)

)