《云計算學習日記Day15》—— 從零開始的云計算之旅

今天是系統學習云計算的第十五天,記錄了關于我的云計算學習,后續將每日更新我的筆記。歡迎大家一起來學習,如果內容有遺漏和錯誤,還請大家多多指正和包涵,謝謝大家

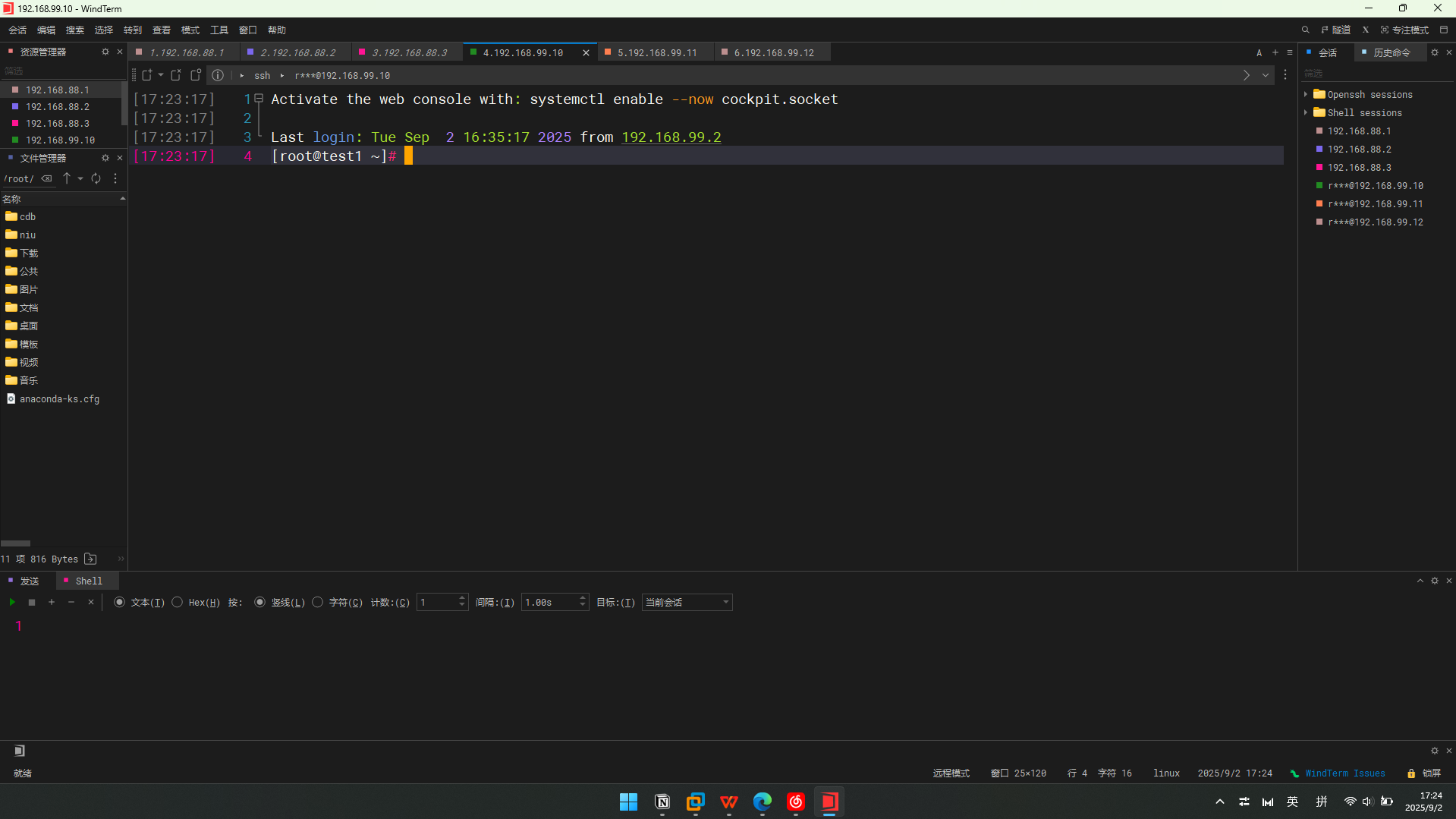

因為前一節我們已經掌握了遠程控制ssh的使用,所以之后我選擇用windows的WindTerm來遠程管理這些虛擬機,更加方便一些

關于遠程管理,還可以補充一些內容:

1.tmux防止遠程管理中斷

簡單描述一下,當我們在進行遠程管理的時候,可能會因為突發情況(服務器停擺等)與遠程主機斷開連接,這樣會導致我們正在進行的任務中斷,進而造成任務失敗、內存損失等。但是我們使用tmux可以保證我們意外斷開連接時,當前任務繼續完成

首先安裝amux:yum -y install tmux

然后直接運行:

命令:tmux #進入tmux會話

2.tmux多窗口(多會話)

命令:tmux list-sessions #列出已有會話

命令:tmux kill-server #殺死所有會話

日志管理

日志概述

日志的功能

- 系統和程序的日記本

- 記錄系統、程序運行中發生的各種事件

- 通過查看日志,了解及排除故障

- 信息安全控制的“依據”

內核及系統日志

- 由系統服務rsyslog統一記錄/管理

- 日志消息采用文本格式

- 主要記錄時間發生的時間、主機、進程、內容

- 常見的日志文件

| 日志文件 | 主要用途 |

|---|---|

| /var/log/messages | 記錄內核消息、各種服務的公共消息 |

| /var/log/cron | 記錄與cron計劃任務相關的消息 |

| /var/log/maillog | 記錄郵件收發相關的消息 |

| /var/log/secure | 記錄與訪問限制相關的安全消息 |

用戶日志

- 由登錄程序負責記錄/管理

- 日志消息采用二進制格式

- 記錄登錄用戶的時間來源、執行的命令等信息

| 日志文件 | 主要用途 |

|---|---|

| /var/log/lastlog | 記錄最近的用戶登錄事件 |

| /var/log/wtmp | 記錄成功的用戶登錄/注銷事件 |

| /var/log/btmp | 記錄失敗的用戶登錄事件 |

日志分析

查看文本日志消息

- 通用分析工具

- tail、tailf、less、grep等文本瀏覽/檢索命令

- awk、sed等格式化過濾工具

- 專用工具分析

- ELK日志分析平臺

- Elasticesearch、k'iba'na等日志統計套件

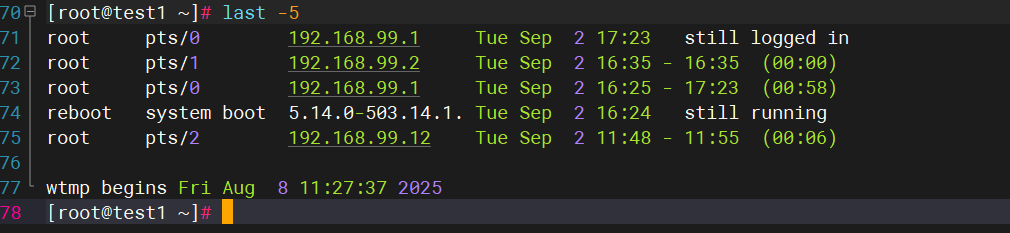

用戶登錄分析

- users、who、w命令

- 查看已登錄的用戶信息,詳細度不同

- last、lastb命令

- 查看最近登錄成功/失敗的用戶信息

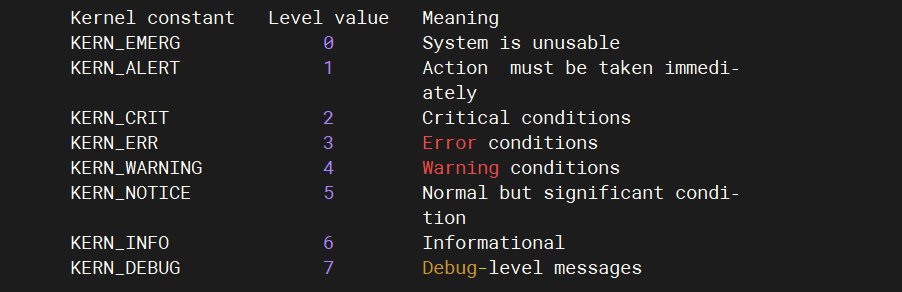

日志消息的優先級

-

Linux內核定義的事件緊急程度

- 分為0~7,共八個優先級別

- 其數值越小,表示對應事件越緊急、越重要

| EMERG | 告急 | 會導致主機系統不可用的情況 |

|---|---|---|

| ALERT | 警告 | 必須馬上采取措施解決問題 |

| CRIT | 嚴重 | 比較嚴重的情況 |

| ERR | 錯誤 | 運行出現錯誤 |

| WARNING | 提醒 | 可能會影響系統功能的事件 |

| NOTICE | 注意 | 不會影響系統,但是值得注意 |

| INFO | 信息 | 一般信息 |

| DEBUG | 調試 | 程序或系統調試信息等 |

使用journalctl工具

- 提取由systemd-journal服務搜索的日志

- 主要包括內核/系統日志、服務日志

- 常見用法:

- journalctl | grep 關鍵詞

- journalctl -u 服務名 [-p 優先級]

- journalctl -n 消息條數

SELinux

SELinux安全機制

SELInux概述

- Security-Enhanced Linux

- 美國NSA國家安全局主導開發,一套增強Linux系統安全的強制訪問控制體系

- 集成到Linux內核(2.6及以上)中運行

- SELinux體系對用戶、進程、目錄和文件提供了預設的保護策略,以及管理工具

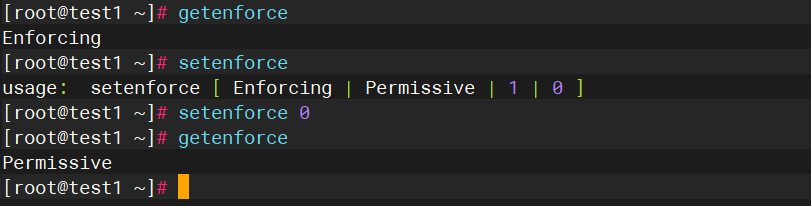

SELinux運行模式的切換

- SELinux的運行模式

- enforcing:強制模式

- permissive:寬松模式

- disabled:徹底禁用

- 切換運行模式:

- 臨時切換:setenforce 1 | 0

- 查看當前模式:getenforce

- 固定配置:/etc/selinux/config文件

#查看現在的selinux運行模式

[root@test1 ~]# getenforce

Enforcing

[root@test1 ~]# setenforce

usage: setenforce [ Enforcing | Permissive | 1 | 0 ]#進行臨時修改

[root@test1 ~]# setenforce 0

[root@test1 ~]# getenforce

Permissive

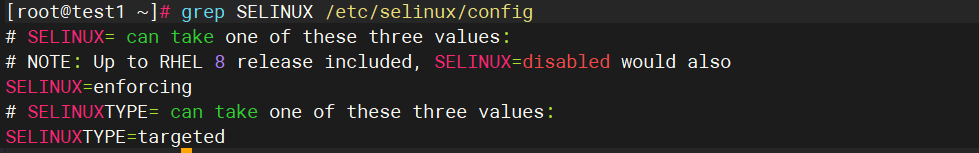

那么有人會問:配置文件里面怎么改?

#首先查找配置文件里面的SELINUX

#找到的下面的第四條SELINUX=ecforcing就是配置信息

#要是想要改為寬松模式,只需要把enforcing改為permissive,然后重啟即可

#要是想要改為徹底禁用,只需要把enforcing改為disabled,然后重啟即可

[root@test1 ~]# grep SELINUX /etc/selinux/config

# SELINUX= can take one of these three values:

# NOTE: Up to RHEL 8 release included,

SELINUX=disabled would also

SELINUX=enforcing

# SELINUXTYPE= can take one of these three values:

SELINUXTYPE=targeted

系統故障修復

故障排除

忘記root密碼

解決思路

- 第一步:重啟系統,進入救援模式

- 開機的時候按e鍵,進入頁面后,將linux開頭的那一行中的ro修改為rw(read only→read wirte)

- 還是在這一行,在最末尾的地方,添加rd.break

- 按快捷鍵ctrl + x啟動,會看到switch_root:/#

- 第二步:切換到此環境

- switch_root:/# chroot /sysroot

- 第三步:將管理員root的密碼進行重設

- 第四步:重設SELinux安全標簽

- touch /.autorelabel #讓SELinux失憶,或者修改SELinux模式,但是只能采取一種方式

- 第五步:前后執行reboot完成修復

- reboot -f #強制重新啟動

系統文件損壞故障

主要問題:開機自動掛載配置文件書寫錯誤

解決思路:引導進入修復模式,然后進行修復

構建FTP服務

FTP介紹

基本信息

- FTP服務器:數據傳輸

- FTP協議:文件傳輸協議

- 實現FTP服務的軟件:vsftpd

- FTP默認共享數據的主目錄:/var/ftp

安裝軟件vsftpd

[root@test1 ~]# yum install vsftpd

實現FTP服務

檢查軟件安裝情況

[root@test1 ~]# rpm -q vsftpd

vsftpd-3.0.5-6.el9.x86_64

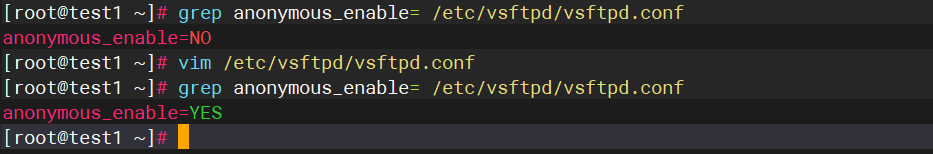

修改配置文件

修改vsftpd的配置文件,修改設置為開啟無需驗證訪問功能

[root@test1 ~]# grep anonymous_enable= /etc/vsftpd/vsftpd.conf

anonymous_enable=NO

[root@test1 ~]# vim /etc/vsftpd/vsftpd.conf

[root@test1 ~]# grep anonymous_enable= /etc/vsftpd/vsftpd.conf

anonymous_enable=YES

[root@test1 ~]#

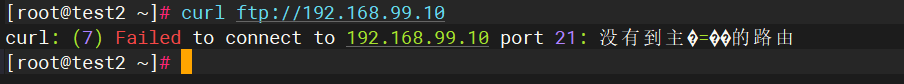

訪問FTP服務

我們使用另一臺虛擬機test2來訪問test1的FTP服務

但是這里訪問失敗了,這是為什么呢?這里是因為防火墻firewalld存在的緣故,我們把它卸載掉就可以,當然也可以修改firewalld配置來實現。看下一小節我們就能明白為什么

防火墻策略管理

firewalld服務基礎

Linux的防火墻體系

- 系統服務:firewalld

- 管理工具(指令):firewalld-cmd、firewalld-config

- 作用:嚴格過濾

預設安全區域

- 根據所在的網絡場所區分,預設保護規則集

- public:僅允許訪問本機的sshd、dhcp(自動獲取ip)、ping等少數幾個服務

- trusted:允許任何訪問

- block:阻塞任何來訪請求

- drop:丟棄任何來訪的數據包

- 配置規則的位置

- 運行時:runtime

- 永久:permanent

防火墻判定原則

1.查看客戶端請求中源IP地址,查看自己所有區域中的規則,哪個區域中有該源IP地址規則,則進入該區域

2.進入默認區域(默認情況下為public)

查看防火墻規則列表

列表查看規則

- firewalld-cmd - -list-all [- -zone=區域名]

- firewalld-cmd - -list-all-zones

- firewalld-cmd - -get-zones

- firewalld-cmd - -get-services

- firewalld-cmd - -get-dedault-zone

配置防火墻

指定默認的安全區域

- 使用命令:firewalld-cmd - -set-defaults-zone=區域名

- 默認為public,限制比較嚴格

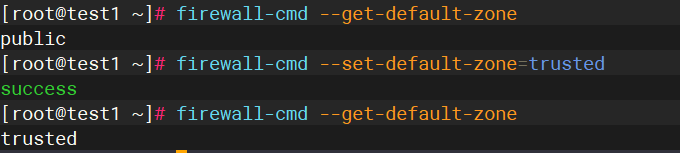

- 對于開放式環境,建議將默認區域修改為trusted

- 針對“運行時/永久配置”均有效

[root@test1 ~]# firewall-cmd --get-default-zone

public

[root@test1 ~]# firewall-cmd --set-default-zone=trusted

success

[root@test1 ~]# firewall-cmd --get-default-zone

trusted

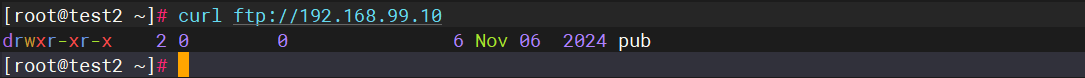

書接上文,我們修改了默認安全區域,這下應該可以實現FTP服務了,用test2連接一下test1試一下

[root@test2 ~]# curl <ftp://192.168.99.10>

drwxr-xr-x 2 0 0 6 Nov 06 2024 pub

成功連接上了,這里可以看到一個pub,這就是test1共享的內容,上面我們也講過了,提供FTP服務的默認文件路徑是/var/ftp/,我們在test1中修改,再用test2訪問查看是否會更新

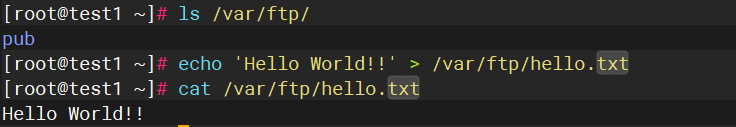

在test1中:

[root@test1 ~]# ls /var/ftp/

pub

[root@test1 ~]# echo 'Hello World!!' > /var/ftp/hello.txt

[root@test1 ~]# cat /var/ftp/hello.txt

Hello World!!

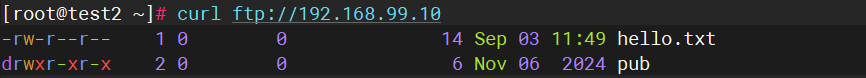

在test2中:

[root@test2 ~]# curl <ftp://192.168.99.10>

-rw-r--r-- 1 0 0 14 Sep 03 11:49 hello.txt

drwxr-xr-x 2 0 0 6 Nov 06 2024 pub

我們在test1中創建的hello.txt可以通過FTP服務提供給test2,說明成功

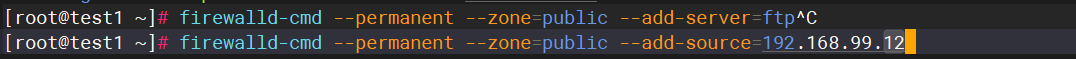

封網段、開服務

- 若針對“永久配置”,需要添加- -permanent

- 使用:- -add-source=網段名

- 使用:- -add-service=服務名

舉例

服務管理

systemd介紹

init程序的作用

- Linux系統和服務管理器

- 是內核引導之后加載的第一個初始化進程(PID=1)

- 負責掌控整個Linux的運行/服務資源組合

- 傳統的init程序風格

- system v:順序加載,RHEL5系列采用

- upstart:事件觸發,RHEL6系列采用

systemd

- 一個更高效的系統&服務管理器

- 開機服務并啟動,各系統服務間的精確依賴

- 服務目錄:/lib/systemd/system/

- 主要管理工具:systemctl

- 用戶→systemctl→systemd→服務啟動配置文件→服務程序

- 服務啟動配置文件目錄:/lib/systemd/system/

管理系統服務

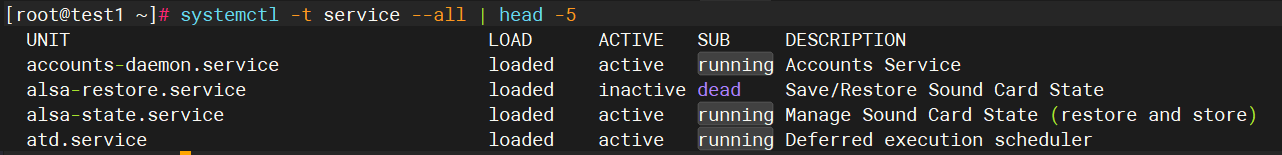

列出服務

- 列出活動的系統服務

- systemctl -t service

- 列出所有的系統服務(包括不活動的)

- systemctl -t service - -all

啟動/停止/重啟/看狀態

- systemctl restart 服務名:重啟服務

- systemctl start 服務名:開啟服務

- systemctl stop 服務名:停止服務

- systemctl status 服務名:查看服務當前狀態

- systemctl enable 服務名:設置服務開機自啟動

- systemctl disable 服務名:設置服務禁止開機自啟動

- systemctl is-enabled 服務名:查看服務是否開機自啟動

管理運行級別

切換級別

1.單用戶模式(基本功能的實現,破解Linux密碼)····50個服務

2.多用戶字符界面(不支持網絡)····80個服務

3.多用戶字符界面(支持網絡)服務器默認運行級別····100個服務

4.未定義····0個服務

5.圖形界面····300個服務

6.重啟····0個服務····相當于reboot

#當前直接切換到字符模式

systemctl isolate multi-user.target #相當于init 3#當前直接切換到圖形模式

systemctl isolate graphical.target #相當于init 5

設置默認級別

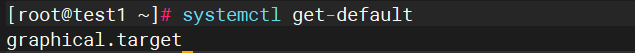

查看每次開機默認進入的模式

[root@test1 ~]# systemctl get-default

graphical.target

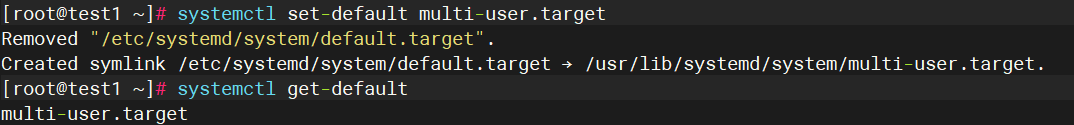

設置永久策略,每次開機自動進入字符模式

[root@test1 ~]# systemctl set-default multi-user.target

Removed "/etc/systemd/system/default.target".

Created symlink /etc/systemd/system/default.target → /usr/lib/systemd/system/multi-user.target.

[root@test1 ~]# systemctl get-default

multi-user.target

這樣就設置成功了,之后我們將一直使用字符模式,一方面為了提高專業能力,一方面減小系統負擔

)

![【STM32】貪吃蛇 [階段 8] 嵌入式游戲引擎通用框架設計](http://pic.xiahunao.cn/【STM32】貪吃蛇 [階段 8] 嵌入式游戲引擎通用框架設計)

—— Web 核心概念、HTTP/HTTPS協議 與 Nginx 安裝)

)

)