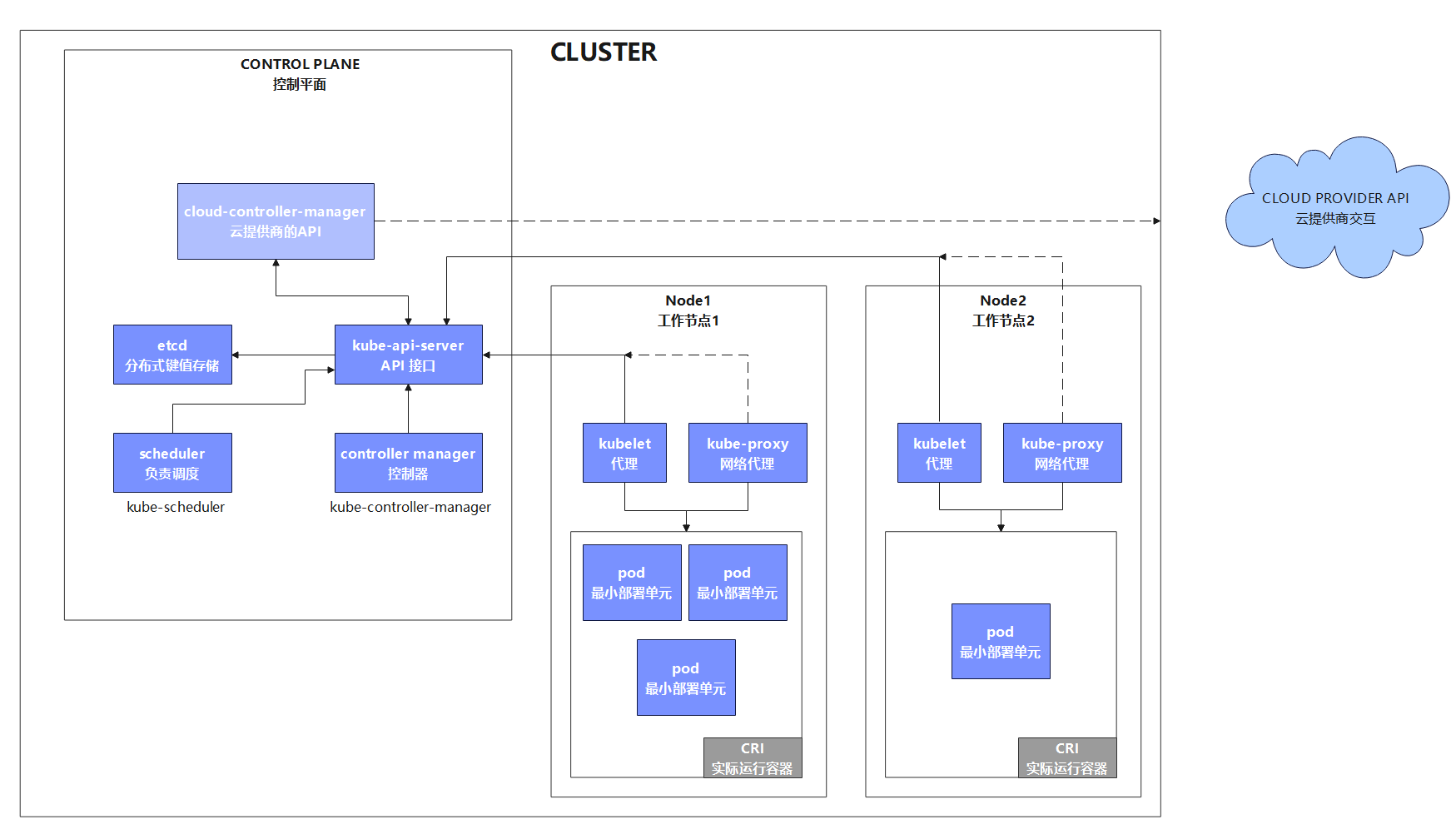

Kubernetes(簡稱 K8s)是一款開源的容器編排平臺,核心目標是實現容器化應用的自動化部署、擴展、故障恢復和運維管理。其設計遵循 “主從架構”(Control Plane + Node),組件分工明確,通過 “聲明式 API” 和 “控制器模式” 實現集群狀態的自動調諧。

一、Kubernetes 整體架構

? ? K8s 集群由兩部分組成:控制平面(Control Plane)?和工作節點(Node)。控制平面是集群的 “大腦”,負責決策;工作節點是 “手腳”,負責運行容器化應用。

| 角色 | 核心作用 | 部署建議 |

|---|---|---|

| 控制平面(CP) | 管理集群狀態(如 Pod 調度、副本數量、故障恢復) | 生產環境需多節點高可用部署 |

| 工作節點(Node) | 運行容器化應用,執行控制平面下發的任務 | 數量根據業務負載擴展 |

二、核心組件

? ? K8s 的功能依賴于多個組件的協同工作,組件分為 “控制平面組件” 和 “工作節點組件” 兩類,部分組件還需依賴外部插件(如容器運行時、網絡插件)。

1. 控制平面組件(Control Plane Components)

? ? 控制平面組件通常部署在專用的控制節點上,負責集群的 “決策與管理”。

| 組件名稱 | 核心功能 | 關鍵特性 |

|---|---|---|

| kube-apiserver | 集群的 “統一入口”,所有操作(如創建 Pod、查詢狀態)都通過它執行 | - 唯一與 etcd 交互的組件(讀寫集群狀態) - 提供 RESTful API,支持認證 / 授權 - 是組件間通信的 “中樞”(其他組件不直接交互,均通過 apiserver) |

| etcd | 分布式鍵值(Key-Value)數據庫,存儲集群的所有狀態信息(如 Pod 配置、Service 規則) | - 強一致性(基于 Raft 協議),確保集群狀態可靠 - 生產環境需 3/5 節點集群部署(高可用) - 僅 kube-apiserver 可直接讀寫 etcd |

| kube-scheduler | 負責將 “未調度的 Pod” 分配到合適的工作節點(Node) | - 調度依據:資源需求(CPU / 內存)、親和性 / 反親和性、污點 / 容忍、節點負載等 - 僅負責 “調度決策”,不執行 Pod 啟動(由 kubelet 執行) |

| kube-controller-manager | 運行各類 “控制器”,監控集群狀態,確保 “實際狀態” 向 “期望狀態” 對齊(調諧) | 內置核心控制器: - 副本控制器(ReplicaSet):維持 Pod 副本數 - 節點控制器(NodeController):監控節點健康 - 部署控制器(Deployment):管理 Pod 升級 - 服務控制器(ServiceController):關聯 Pod 與 Service |

| cloud-controller-manager | (可選)對接云服務商 API(如 AWS、阿里云),實現云資源聯動(如負載均衡、存儲) | 僅在 “云環境” 中部署,物理機 / 私有集群無需此組件 |

2. 工作節點組件(Node Components)

每個工作節點(Node)都必須部署以下組件,負責 “執行控制平面的任務” 和 “管理本地容器”。

| 組件名稱 | 核心功能 | 依賴關系 |

|---|---|---|

| kubelet | 監控本節點的 Pod,確保 Pod 內的容器正常運行(啟動、重啟、停止) | - 從 apiserver 獲取 Pod 的 “期望狀態”(如容器鏡像、資源限制) - 調用 “容器運行時”(如 containerd)執行容器操作 - 定期向 apiserver 上報本節點和 Pod 的狀態 |

| kube-proxy | 實現 K8s 的 “服務(Service)” 網絡功能,維護節點的網絡規則 | - 為 Service 分配 “虛擬 IP(ClusterIP)”,并將流量轉發到后端 Pod - 支持兩種模式: 1. iptables 模式(默認,輕量):通過 iptables 規則實現轉發 2. ipvs 模式(高性能):適合大規模集群 - 確保 Pod 間、Pod 與外部的網絡連通性 |

| 容器運行時(CRI) | 實際運行容器的軟件,需符合 K8s 的 “容器運行時接口(CRI)” | 常用選項: - containerd(目前主流,Docker 已棄用直接支持,需通過 containerd) - CRI-O(專為 K8s 設計,輕量) - Docker(需額外安裝 cri-dockerd 適配器,逐步淘汰) |

3. 必備插件(Add-ons)

部分核心功能需通過插件實現,控制平面和節點均需依賴:

網絡插件(CNI):實現 Pod 間跨節點通信(K8s 本身不提供網絡功能),常用插件如 Calico、Flannel、Weave Net。

DNS 插件(CoreDNS):為集群內的 Pod 和 Service 提供 DNS 解析(如通過 Service 名稱訪問 Pod),是集群默認組件。

存儲插件(CSI):對接持久化存儲(如云硬盤、NAS),實現 Pod 存儲持久化(容器存儲默認臨時,刪除 Pod 后數據丟失),常用插件如 AWS EBS CSI、阿里云 CSI。

三、Kubernetes 核心工作原理

K8s 的核心邏輯是 “聲明式調諧”:用戶通過 API 聲明 “期望的集群狀態”(如 “部署 3 個 Nginx 副本”),K8s 自動將 “實際狀態” 調整為 “期望狀態”,無需用戶手動操作。

1. 核心模式:聲明式 API + 控制器模式

這是 K8s 與傳統 “命令式工具”(如 Docker Compose)的本質區別:

聲明式 API:用戶只需定義 “最終要什么”(如

kubectl apply -f nginx-deploy.yaml),無需關心 “如何實現”;K8s 會記錄這個 “期望狀態” 到 etcd。控制器模式:每個控制器(如 Deployment 控制器)通過 apiserver “監聽” 集群狀態,對比 “期望狀態” 和 “實際狀態”:

若實際狀態 ≠ 期望狀態(如 Pod 副本數不足 3 個),控制器會觸發 “調諧操作”(如創建新 Pod);

若實際狀態 = 期望狀態,控制器則 “靜默監控”,不做操作。

2. 典型工作流程:部署一個 Nginx 應用

以 “通過 Deployment 部署 3 個 Nginx 副本” 為例,理解 K8s 組件的協同邏輯:

用戶提交請求:通過

kubectl apply -f nginx-deploy.yaml向 apiserver 發送 “創建 Deployment” 的請求,指定 “3 個副本”。apiserver 處理:驗證請求合法性后,將 Deployment 的 “期望狀態”(3 副本)存入 etcd,并返回 “創建成功” 給用戶。

控制器調諧:Deployment 控制器通過 apiserver 監聽 Deployment 資源,發現 “期望 3 副本” 但 “實際 0 副本”,于是自動創建一個 ReplicaSet(負責維護副本數),并將 ReplicaSet 的狀態存入 etcd。

調度 Pod:ReplicaSet 控制器監聽 ReplicaSet 資源,發現 “期望 3 副本”,向 apiserver 請求創建 3 個 Pod。kube-scheduler 監聽 “未調度的 Pod”,根據節點資源、親和性等規則,將 3 個 Pod 分別調度到 3 個不同的 Node 上,并將 Pod 的 “調度結果”(綁定到某個 Node)存入 etcd。

啟動容器:每個 Node 上的 kubelet 通過 apiserver 監聽 “分配給本節點的 Pod”,調用 containerd 拉取 Nginx 鏡像,啟動容器,并定期向 apiserver 上報 Pod 狀態(如 “Running”)。

網絡訪問:用戶創建 Service(

kubectl expose deployment nginx-deploy --port=80),kube-proxy 在每個 Node 上維護 iptables 規則,為 Service 分配 ClusterIP(如 10.96.0.10),并將訪問 ClusterIP 的流量轉發到 3 個 Nginx Pod,實現負載均衡。故障自愈:若其中一個 Nginx Pod 意外崩潰(狀態變為 “CrashLoopBackOff”),ReplicaSet 控制器通過 apiserver 發現 “實際 2 副本 < 期望 3 副本”,立即請求創建 1 個新 Pod,kube-scheduler 重新調度,kubelet 啟動新容器,最終恢復 3 副本狀態。

3. 核心概念:Pod 與 Service 的關系

- Pod:K8s 的最小部署單元,一個 Pod 可包含 1 個或多個容器(如 “應用容器 + 日志收集容器”),容器間共享網絡和存儲。

? 注意:Pod 是 “臨時的”,會因節點故障、調度更新等原因銷毀重建,IP 地址會變化,無法直接作為固定訪問入口。 - Service:為 “一組相同功能的 Pod” 提供固定訪問入口(如 ClusterIP、NodePort),通過 “標簽選擇器”(Label Selector)關聯 Pod。即使 Pod 銷毀重建,Service 的 IP 和端口不變,確保外部訪問不中斷。

四、關鍵輔助概念

理解以下概念能更好地掌握 K8s 的使用場景:

Namespace:實現 “資源隔離”,將集群劃分為多個虛擬子集群(如 “開發環境”“測試環境”“生產環境”),避免不同環境的資源沖突。

ConfigMap/Secret:管理應用配置:

ConfigMap:存儲明文配置(如數據庫地址、端口);

Secret:存儲敏感信息(如密碼、Token),會進行 Base64 編碼(非加密,需配合外部加密工具如 Vault 實現安全存儲)。

Volume:解決 “容器存儲臨時化” 問題,將外部存儲(如本地磁盤、云硬盤、NAS)掛載到 Pod 內,實現數據持久化(Pod 刪除后數據不丟失)。

五、總結

K8s 的架構和原理圍繞 “自動化、高可用、可擴展” 設計:

架構層面:控制平面決策,工作節點執行,組件間通過 apiserver 通信,etcd 保障狀態可靠;

原理層面:通過 “聲明式 API + 控制器模式” 實現自愈,無需人工干預;

核心價值:屏蔽容器底層的復雜性,讓用戶專注于應用本身,而非基礎設施運維,支撐大規模容器集群的穩定運行。

類型和Option類型)

)

:讓大模型能夠回答私域知識問題)