目錄

- 引言:AI工具爆發期的機遇與挑戰

- 一、從AI模型到AI工具:核心認知與生態解析

- 1.1 DeepSeek:快速出圈的國產大模型代表

- 1.2 大模型的核心能力與類型劃分

- 1.2.1 大模型的三層能力與“雙系統”類比

- 1.2.2 生成模型與推理模型的核心差異

- 1.3 AI工具與AI模型的本質差異

- 1.4 AI工具的分類框架與行業價值

- 1.4.1 AI工具的雙重分類框架

- 1.4.2 AI工具的行業價值

- 二、AI工具測評框架與方法論:科學選型的關鍵

- 2.1 為何需要系統評估AI工具?

- 2.1.1 工具爆發帶來的四大困境

- 2.1.2 系統評估的三大核心價值

- 2.2 12個核心測評維度:全面覆蓋工具價值

- 2.3 6大測評方法:落地評估的實操路徑

- 1. 實測案例分析

- 2. 用戶反饋收集與分析

- 3. 結構化評分體系

- 4. 啟發式評估與專家評審

- 5. A/B測試與對比分析

- 6. 真實場景數據集測評

- 2.4 場景化權重設置:匹配不同用戶需求

- 三、總結:讓AI工具選型從“經驗驅動”到“數據驅動”

引言:AI工具爆發期的機遇與挑戰

當下,生成式AI已進入實際應用爆發期,從ChatGPT到DeepSeek的快速迭代,標志著AI工具正成為重塑生產力的核心引擎。據麥肯錫全球調查顯示,2024年企業生成式AI采用率達65%,72%的受訪企業已部署AI技術,AI工具對工作方式與組織競爭力的影響愈發關鍵。

然而,AI工具市場呈現“數量爆炸、功能重疊、效果存疑、成本黑洞”的困境,加之用戶對AI模型與工具的認知混淆,亟需一套系統化的認知框架與測評方法。本文基于北京大學AI肖睿團隊的研究,從“AI模型-AI工具”的底層邏輯切入,拆解工具生態,并提供可落地的測評方法論,助力用戶精準選型。

一、從AI模型到AI工具:核心認知與生態解析

1.1 DeepSeek:快速出圈的國產大模型代表

DeepSeek作為中國AI 2.0(大模型)時代“七小龍”之一,其快速出圈成為行業焦點,核心信息如下:

- 公司背景:2023年5月成立北京公司,7月成立杭州公司,由幻方量化孵化,團隊160人分布于北京、杭州;國內大模型“六小虎”為智譜AI、百川智能、月之暗面、階躍星辰、MiniMax、零一萬物。

- 發展歷程:

- 2024年1月:發布首版大模型DeepSeek LLM;

- 2024年9月:上線DeepSeek V2.5并開源模型權重;

- 2024年12月:推出對標GPT-4o的DeepSeek V3;

- 2025年1月:發布對標GPT-o1的推理模型DeepSeek R1,上線20天日活達2000萬;

- 2025年1月26日:因“顛覆大模型商業模式”的討論引發英偉達股價波動,從美國出圈至中國,并上升至中美競爭高度。

- 模型家族:涵蓋通用模型(V3、V2)、代碼模型(CoderV2、Coder)、多模態模型(VL)、數學模型(Math)、推理模型(R1),需注意:市場上部分“DeepSeek-R1-Distill”模型實為基于Qwen/Llama的蒸餾模型,非原生DeepSeek模型。

1.2 大模型的核心能力與類型劃分

1.2.1 大模型的三層能力與“雙系統”類比

大模型能力可通過“快思考(系統1)-慢思考(系統2)”類比理解:

- 快思考(生成模型主導):對應“直覺系統”,無意識且快速,依賴記憶與經驗,適用于文本生成、創意寫作、多輪對話等通用場景,代表模型為GPT-4o、DeepSeek V3;

- 慢思考(推理模型主導):對應“理性系統”,需集中注意力分析,適用于數學計算、邏輯拆解、代碼生成等復雜任務,代表模型為GPT-o1、DeepSeek R1。

1.2.2 生成模型與推理模型的核心差異

| 比較項 | 生成模型(GPT-4.1、DeepSeek-V3) | 推理模型(GPT-o3、DeepSeek-R1) |

|---|---|---|

| 模型定位 | 通用自然語言處理,多模態能力突出 | 復雜推理與邏輯能力,專注專業領域任務 |

| 推理能力 | 日常任務均衡,復雜邏輯準確率低 | 復雜推理卓越,數學/代碼任務表現優異 |

| 多模態支持 | 支持文本、圖像、音視頻輸入 | 僅支持文本輸入,未來或擴展多模態 |

| 應用場景 | 大眾市場(對話、內容生成、跨語言交流) | 專業場景(數學競賽、編程、科學研究、方案撰寫) |

| 用戶交互體驗 | 實時流暢,界面友好,無需專業知識 | 展示鏈式思考過程,交互節奏慢,定制性高 |

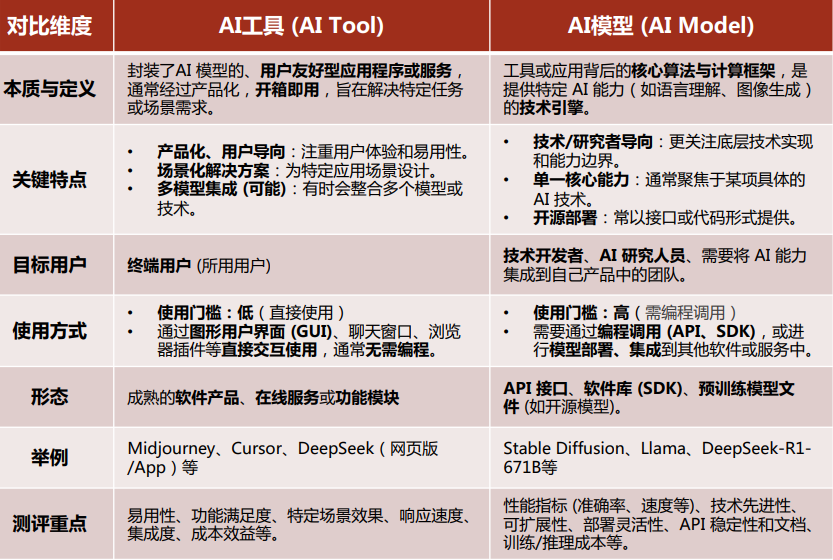

1.3 AI工具與AI模型的本質差異

AI模型是“發動機”,AI工具是“整車”,二者核心區別如下:

1.4 AI工具的分類框架與行業價值

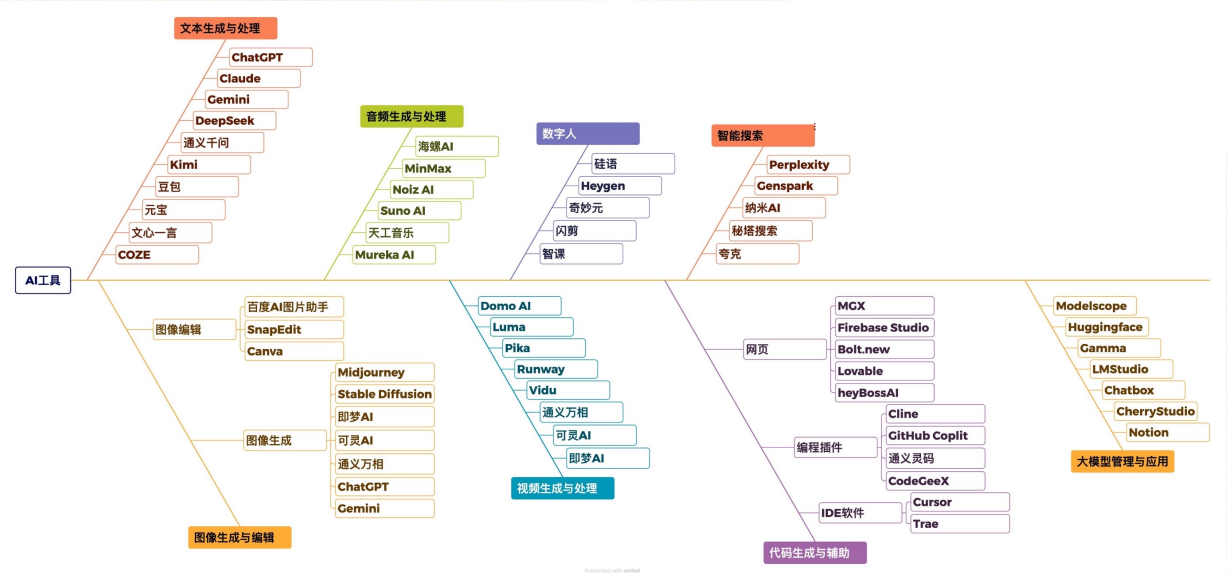

1.4.1 AI工具的雙重分類框架

- 按核心功能劃分:

- 文本處理:ChatGPT、Claude、Kimi、豆包、文心一言;

- 圖像生成/編輯:Midjourney、Stable Diffusion、Canva、百度AI圖片助手;

- 音視頻處理:Suno AI、Heygen、閃剪、Runway;

- 代碼輔助:GitHub Copilot、CodeGeeX、Cursor、DeepSeek Coder;

- 智能搜索:Perplexity、秘塔搜索、夸克AI。

- 按應用領域劃分:辦公協同、內容創作、研發設計、教育培訓等。

1.4.2 AI工具的行業價值

- 效率革命:每日AI生成圖像達3400萬張,71%社交媒體圖像來自AI,內容生產效率提升40%;

- 決策優化:AI處理復雜數據集,減少認知負擔,挖掘隱藏業務趨勢,降低決策偏差;

- 創新加速:新材料研發周期從10年縮短至1-2年,可再生能源產出提升15-30%,醫療AI市場價值達387億美元(2023年翻倍)。

二、AI工具測評框架與方法論:科學選型的關鍵

2.1 為何需要系統評估AI工具?

2.1.1 工具爆發帶來的四大困境

- 數量爆炸:2024年全球新增AI工具呈指數級增長;

- 功能重疊:同類工具差異度不足30%,選型難度大;

- 效果存疑:開發周期短,用戶反饋“未達預期”;

- 成本黑洞:無規劃采購導致技術預算浪費。

2.1.2 系統評估的三大核心價值

- 風險控制:規避數據泄露、供應商綁定風險;

- 資源優化:縮短選型周期,精準匹配需求以節省成本;

- 效能保障:提升功能達標率,間接提高員工工作效率。

2.2 12個核心測評維度:全面覆蓋工具價值

測評維度分為“核心維度(8個)”與“可選維度(4個)”,具體定義與關鍵考量如下:

2.3 6大測評方法:落地評估的實操路徑

1. 實測案例分析

- 核心邏輯:“實踐是檢驗真理的唯一標準”,設計貼近業務的測試任務(如文本摘要、圖像生成);

- 關鍵步驟:定義場景→建立基準測試(量化指標如生成耗時、準確率)→與預期/人工/其他工具對比。

2. 用戶反饋收集與分析

- 方法:查閱專業評測網站、應用商店評論、社交媒體口碑,或開展小范圍用戶訪談;

- 分析要點:關注共性問題與高頻贊揚點,區分用戶群體(開發者/普通用戶),交叉驗證信息真實性。

3. 結構化評分體系

- 方法:為每個維度設定評分標準(1-10分/優中差),結合實測與反饋打分,加權計算總分;

- 優勢:減少主觀偏差,實現數據驅動的橫向對比。

4. 啟發式評估與專家評審

- 啟發式評估:由5-8名可用性專家按預定義原則評估界面與交互設計;

- 專家評審:邀請領域專家評估功能、效果與潛在風險,適用于專業場景(如法律合同審閱工具)。

5. A/B測試與對比分析

- 方法:在相同任務下直接對比不同工具表現,基于測評維度系統分析差異;

- 價值:為“特定場景下選哪類工具”提供實證依據。

6. 真實場景數據集測評

- 步驟:領域專家設計批量測試問題→獲取工具回復→設定專業維度與權重→人工打分計算總分;

- 適用場景:需高精準度的專業領域(如教育、醫療、法務)。

2.4 場景化權重設置:匹配不同用戶需求

不同用戶對維度的優先級差異顯著,核心場景的權重設置參考如下:

| 測評維度 | 個人內容創作者(博主/設計師) | 小型企業(3-5人電商團隊) | 大型企業(法務部門) | 科研機構(實驗室) |

|---|---|---|---|---|

| 核心功能 | 中 | 高 | 高 | 高 |

| 效果質量 | 高(內容質量決定傳播力) | 較高(需符合品牌調性) | 高(需精準提取條款) | 高(成果可靠性) |

| 易用性 | 較高(無技術支持) | 中(培訓資源有限) | 中(專業用戶可學習) | 中 |

| 成本效益 | 中(個人預算有限) | 高(需明確ROI) | 中(預算充足但需論證) | 低(優先功能) |

| 集成性 | 低(獨立使用) | 中(需對接電商后臺) | 較高(需集成文檔系統) | 中(需對接科研軟件) |

| 安全合規性 | 低(僅需賬號安全) | 中(涉及用戶數據) | 高(商業機密紅線) | 中(需保護實驗數據) |

| 社區支持 | 低 | 中(需快速解決問題) | 較高(需供應商保障) | 中(需技術支持) |

| 創新前瞻性 | 中(需創意輔助) | 中(需穩定而非前沿) | 中 | 較高(需探索未知) |

三、總結:讓AI工具選型從“經驗驅動”到“數據驅動”

AI工具已從“可選項”變為“必選項”,但市場的復雜性易導致選型失誤。本文通過“AI模型-AI工具”的認知拆解,明確了DeepSeek等代表性模型的定位,區分了生成/推理模型的適用場景;同時,構建了“12維度+6方法+場景化權重”的測評框架,核心目標是:

- 消除信息不對稱,為用戶提供結構化認知;

- 降低試錯成本,將選型從“憑經驗”轉向“靠數據”;

- 匹配需求與工具,讓AI真正成為個人與組織的“效率引擎”。

未來,隨著多模態、Agent等技術的發展,AI工具的測評框架需持續迭代,但“以需求為核心、以數據為依據”的原則將始終適用。

)

Redis哨兵如何與客戶端進行交互?)

)

四種垃圾回收算法)

)

)