🏆作者簡介,黑夜開發者,CSDN領軍人物,全棧領域優質創作者?,CSDN博客專家,阿里云社區專家博主,2023年6月CSDN上海賽道top4。

🏆數年電商行業從業經驗,歷任核心研發工程師,項目技術負責人。

🏆本文已收錄于PHP專欄:智能時代:人人都要知道的AI課

🎉歡迎 👍點贊?評論?收藏

各位朋友大家好,歡迎來到我的最新專欄《智能時代:人人都要知道的AI課》,人工智能已經不再是科幻電影中的遙遠概念,而是正在深刻改變我們每個人的生活。從ChatGPT的爆火,到自動駕駛的普及,從智能家居的便利,到醫療AI的突破——AI技術正在以驚人的速度重塑我們的世界,今天我們講【圖靈測試與AI的誕生】。

文章目錄

- 🚀一、引言

- 🚀二、艾倫·圖靈:AI之父

- 🔎2.1 圖靈的生平簡介

- 🔎2.2 圖靈的貢獻

- 🚀三、圖靈測試的提出

- 🔎3.1 論文背景

- 🔎3.2 圖靈測試的設計

- 🔎3.3 圖靈測試的意義

- 🚀四、圖靈測試的影響

- 🔎4.1 對AI研究的指導作用

- 🔎4.2 爭議與討論

- 🚀五、早期AI研究的萌芽

- 🔎5.1 達特茅斯會議

- 🔎5.2 早期AI程序

- 🚀六、圖靈測試的現代意義

- 🔎6.1 現代AI的進展

- 🔎6.2 新的測試方法

- 🚀七、思考與討論

- 🔎7.1 圖靈測試的局限性

- 🔎7.2 現代AI的挑戰

- 🚀八、結語

- 🚀九、延伸閱讀

- 🚀十、思考題

🚀一、引言

人工智能(Artificial Intelligence,AI)作為現代科技最前沿的領域之一,其起源可以追溯到20世紀中葉。要理解AI的誕生,我們必須回到1950年,回到那個改變一切的夏天——艾倫·圖靈(Alan Turing)發表了他那篇具有里程碑意義的論文《計算機器與智能》(Computing Machinery and Intelligence)。

🚀二、艾倫·圖靈:AI之父

🔎2.1 圖靈的生平簡介

艾倫·圖靈(1912-1954)是英國數學家、邏輯學家、密碼學家,被譽為"計算機科學之父"和"人工智能之父"。他在第二次世界大戰期間為破解德國恩尼格瑪密碼機做出了重大貢獻,戰后則致力于計算機科學和人工智能的研究。

🔎2.2 圖靈的貢獻

圖靈的貢獻不僅限于密碼學,他在數學、邏輯學、生物學等多個領域都有重要建樹。但最廣為人知的,還是他在1950年提出的"圖靈測試",這被認為是人工智能研究的起點。

🚀三、圖靈測試的提出

🔎3.1 論文背景

1950年,圖靈在《思維》(Mind)期刊上發表了《計算機器與智能》一文。這篇論文提出了一個根本性問題:“機器能思維嗎?”(Can machines think?)

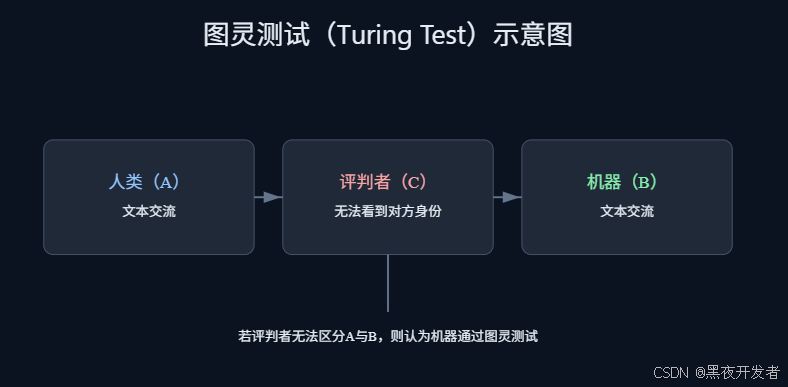

🔎3.2 圖靈測試的設計

圖靈認為,直接回答"機器能否思維"這個問題過于哲學化,于是他提出了一個更實用的測試方法:

測試設置:

- 一個人類評判者(C)

- 兩個測試對象:一個是人類(A),一個是機器(B)

- 三者通過文字進行交流,評判者不知道哪個是人類,哪個是機器

測試標準:

如果評判者在經過充分交流后,無法準確判斷哪個是人類,哪個是機器,那么我們就可以說這臺機器通過了圖靈測試,具備了智能。

🔎3.3 圖靈測試的意義

- 可操作性:將抽象的"智能"概念轉化為具體的測試標準

- 客觀性:避免了主觀判斷,提供了客觀的評估方法

- 前瞻性:為AI研究提供了明確的目標和方向

🚀四、圖靈測試的影響

🔎4.1 對AI研究的指導作用

圖靈測試不僅是一個測試方法,更是AI研究的指導原則。它告訴我們:

- 智能可以通過行為來體現

- 語言交流是智能的重要表現

- 模擬人類智能是AI發展的可行路徑

🔎4.2 爭議與討論

圖靈測試也引發了廣泛的討論和爭議:

支持觀點:

- 提供了客觀的智能評估標準

- 強調了智能的行為表現

- 為AI研究指明了方向

質疑觀點:

- 過于強調語言能力,忽略了其他智能表現

- 可能被"欺騙性"程序通過

- 沒有真正理解智能的本質

🚀五、早期AI研究的萌芽

🔎5.1 達特茅斯會議

1956年,在美國達特茅斯學院召開的一次會議上,"人工智能"這個術語正式被提出。這次會議由約翰·麥卡錫(John McCarthy)組織,被認為是AI作為獨立學科誕生的標志。

🔎5.2 早期AI程序

在20世紀50-60年代,出現了許多具有里程碑意義的AI程序:

- ELIZA(1966):第一個自然語言處理程序,能夠進行簡單的對話

- SHRDLU(1970):能夠理解和操作積木世界的程序

- DENDRAL(1965):第一個專家系統,用于化學分析

🚀六、圖靈測試的現代意義

🔎6.1 現代AI的進展

隨著技術的發展,圖靈測試在現代有了新的意義:

- 聊天機器人的發展:從ELIZA到ChatGPT,對話能力不斷提升

- 自然語言處理:機器理解和生成人類語言的能力顯著提高

- 多模態AI:不僅限于文字,還包括圖像、語音等多種形式

🔎6.2 新的測試方法

雖然圖靈測試仍然重要,但現代AI研究也提出了新的測試方法:

- Winograd模式挑戰:測試常識推理能力

- GLUE基準:評估自然語言理解能力

- ImageNet挑戰:測試計算機視覺能力

🚀七、思考與討論

🔎7.1 圖靈測試的局限性

- 語言偏見:過于依賴語言能力

- 欺騙性:可能被精心設計的程序欺騙

- 缺乏深度:沒有真正理解智能的本質

🔎7.2 現代AI的挑戰

- 真正的理解:機器是否真正理解內容

- 常識推理:處理常識性問題的能力

- 創造性思維:產生真正原創想法的能力

🚀八、結語

圖靈測試的提出標志著人工智能研究的正式開端。雖然它有其局限性,但為AI研究提供了重要的指導原則。在當今AI快速發展的時代,我們既要繼承圖靈的思想遺產,也要不斷創新,探索更全面、更深入的智能評估方法。

圖靈在論文的最后寫道:"我們只能看到很短的距離,但我們可以看到那里有很多工作要做。"這句話至今仍然激勵著AI研究者們不斷前進。

🚀九、延伸閱讀

- Turing, A. M. (1950). Computing machinery and intelligence. Mind, 59(236), 433-460.

- 圖靈傳:如謎的解謎者

- 人工智能簡史

- 機器之心:人工智能的未來

🚀十、思考題

- 你認為圖靈測試是否仍然是評估AI智能的有效方法?

- 現代AI技術(如ChatGPT)是否已經通過了圖靈測試?

- 除了語言交流,還有哪些方式可以體現機器智能?

- 如何設計一個更全面的智能評估體系?

以上問題歡迎大家評論區留言討論,我們下期見。

基本用法)

)

:使用開發者工具創建天氣預報項目)