今天復習一下翻轉二叉樹

226. 翻轉二叉樹

給你一棵二叉樹的根節點?root?,翻轉這棵二叉樹,并返回其根節點。

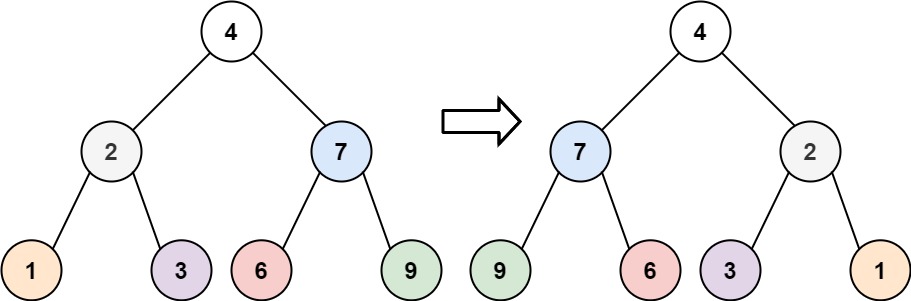

示例 1:

輸入:root = [4,2,7,1,3,6,9] 輸出:[4,7,2,9,6,3,1]

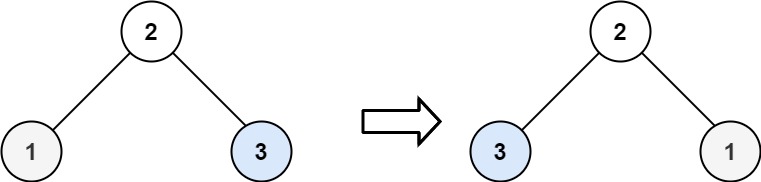

示例 2:

輸入:root = [2,1,3] 輸出:[2,3,1]

示例 3:

輸入:root = [] 輸出:[]

提示:

- 樹中節點數目范圍在?

[0, 100]?內 -100 <= Node.val <= 100

1 我的想法以及分析

翻轉以后的二叉樹對于每一個子節點來說就是左右互換了。

但是我不知道具體要怎么實現這個,而且返回的root是有順序的,不知道怎么弄啊。

借鑒了一下題解,要用遞歸,那么。。算了一點看不懂,找一下以前寫的博客。

好難啊不知道這個遞歸什么鬼,也沒有個while for循環的,結束條件在哪里?也沒把判斷null放里頭啊。

我是豬。

2 解析

別慌!遞歸看起來 “沒有循環”,其實是把循環的邏輯交給了函數自身調用,咱們一步步拆解,保證能懂。

一、核心思路:為什么是 “左右互換”?

翻轉二叉樹的本質,是對每一個節點,交換它的左子樹和右子樹。

- 比如示例 1 中的根節點

4,要交換它的左子樹(以2為根)和右子樹(以7為根); - 接著處理

2這個節點,交換它的左子樹(1)和右子樹(3); - 再處理

7這個節點,交換它的左子樹(6)和右子樹(9); - 直到遇到 “空節點”(沒有子樹可交換),就停止。

二、遞歸怎么寫?3 步理清邏輯

遞歸的核心是 “明確函數做什么、終止條件是什么、子問題怎么拆”,咱們對應到這道題:

1. 明確函數功能

定義函數invertTree(root):

- 輸入:一個節點

root(可能是根,也可能是子樹的根); - 輸出:翻轉該節點所在子樹后,新的根節點(其實就是原

root,因為只是交換子樹,根不變)。

2. 終止條件(“什么時候停”)

當root是null時(比如葉子節點的左 / 右子樹,或者空樹),沒有子樹可交換,直接返回null即可。

這就是遞歸的 “出口”,避免無限調用。

3. 子問題拆解(“當前節點要做什么”)

對一個非空節點root,只需要 3 步:

- 暫存左子樹:因為交換后會覆蓋左子樹,先把

root.left存起來(比如叫leftTemp); - 交換左右子樹:

- 把

root的左子樹,改成 “翻轉后的右子樹”(即調用invertTree(root.right)); - 把

root的右子樹,改成 “翻轉后的左子樹”(即調用invertTree(leftTemp));

- 把

- 返回當前節點

root(它的子樹已經翻轉完成)。

三、代碼實現(Java 示例)

java

運行

// 二叉樹節點定義

class TreeNode {int val;TreeNode left;TreeNode right;TreeNode() {}TreeNode(int val) { this.val = val; }TreeNode(int val, TreeNode left, TreeNode right) {this.val = val;this.left = left;this.right = right;}

}class Solution {public TreeNode invertTree(TreeNode root) {// 終止條件:遇到空節點,直接返回nullif (root == null) {return null;}// 1. 暫存左子樹(避免交換時被覆蓋)TreeNode leftTemp = root.left;// 2. 交換:左子樹 = 翻轉后的右子樹,右子樹 = 翻轉后的左子樹root.left = invertTree(root.right);root.right = invertTree(leftTemp);// 3. 返回當前節點(子樹已翻轉)return root;}

}

四、用示例 1 驗證流程(幫你 “看見” 遞歸)

輸入:root = [4,2,7,1,3,6,9](結構如下)

plaintext

4/ \2 7/ \ / \

1 3 6 9

遞歸執行步驟(簡化):

- 處理

4:暫存左子樹2,調用invertTree(7)(先翻轉右子樹)、invertTree(2)(再翻轉左子樹); - 處理

7:暫存左子樹6,調用invertTree(9)(返回9)、invertTree(6)(返回6),交換后7的左 = 9、右 = 6; - 處理

2:暫存左子樹1,調用invertTree(3)(返回3)、invertTree(1)(返回1),交換后2的左 = 3、右 = 1; - 回到

4:交換后4的左 = 7(已翻轉)、右 = 2(已翻轉),最終返回4。

最終結果就是[4,7,2,9,6,3,1],和示例一致。

五、關鍵誤區糾正!!!!!!!!!!!

- 不是 “沒有循環”:遞歸的 “循環” 是通過函數調用實現的,每個節點都會被處理一次,終止條件

if (root == null)就是 “循環停止” 的信號; - 不用糾結 “返回順序”:遞歸會自動處理所有子節點,我們只需要關注 “當前節點要交換左右子樹”,剩下的交給子調用即可。

多拿幾個簡單例子(比如示例 2)走一遍流程,很快就能理解遞歸的 “自下而上” 處理邏輯啦!

3 自己重新理一遍

題目已給代碼

/*** Definition for a binary tree node.* public class TreeNode {* int val;* TreeNode left;* TreeNode right;* TreeNode() {}* TreeNode(int val) { this.val = val; }* TreeNode(int val, TreeNode left, TreeNode right) {* this.val = val;* this.left = left;* this.right = right;* }* }*/

class Solution {public TreeNode invertTree(TreeNode root) {}

}if (root == null){

return null;

}

TreeNode left = invertTree(root.left);

//【我感覺有點像套娃?】

插播一條。

“套娃” 這個比喻特別精準!遞歸的核心邏輯其實就是 “套娃”,咱們可以順著這個比喻再拆解一層,幫你徹底打通思路:

一、遞歸 = “拆解套娃” + “組裝套娃”

翻轉二叉樹的遞歸過程,完全可以對應成處理一套嵌套的玩具:

- 目標:把一套 “二叉樹套娃” 的每一層左右反過來(比如大娃里的中娃左右互換,中娃里的小娃也左右互換);

- 處理方式:

- 拿到一個娃(比如根節點

4),先不管它本身,先把它左手里的小套娃(左子樹2)和右手里的小套娃(右子樹7)拆下來; - 分別把這兩個小套娃各自翻好(遞歸調用

invertTree(2)和invertTree(7),相當于把小套娃的內部全翻完); - 再把翻好的兩個小套娃 “左右對調”,塞回大娃的手里;

- 拿到一個娃(比如根節點

- 終止:拆到最后發現是個 “空殼”(

root == null),沒有小套娃可拆,直接停下來。

二、用 “套娃” 看示例 1 的執行

原套娃結構(從外到內):4(外層)→ 左手2、右手7?→?2的左手1、右手3;7的左手6、右手9。

-

先拆

4的右手7(先處理右子樹):- 拆

7的右手9:9沒有小套娃(左右都是null),翻完還是9,塞回7的左手; - 拆

7的左手6:6沒有小套娃,翻完還是6,塞回7的右手; - 現在

7的左右反過來了(左手9、右手6),整體塞回4的左手;

- 拆

-

再拆

4原來的左手2:- 拆

2的右手3:翻完還是3,塞回2的左手; - 拆

2的左手1:翻完還是1,塞回2的右手; - 現在

2的左右反過來了(左手3、右手1),整體塞回4的右手;

- 拆

-

最后

4的左右(7和2)都翻好了,整個套娃就翻完了。

三、為什么 “套娃” 能 work?

因為翻轉二叉樹的每一層邏輯都完全相同—— 不管是外層的4,還是中間的2/7,甚至最內層的1/3,要做的事都是 “拆左右小套娃→翻小套娃→對調塞回去”。

遞歸之所以不用for/while,就是因為它把 “一層一層拆套娃” 的重復工作,交給了函數自己調用自己,而if (root == null)就是 “拆到最里面空殼” 的停止信號。

你能想到 “套娃” 這個比喻,其實已經抓住了遞歸的核心 ——重復處理相似的子問題,直到沒有子問題可處理,接下來只要多走幾遍簡單案例,就能從 “感覺像” 變成 “完全懂” 啦!

TreeNode left = invertTree(root.left);

TreeNode right = invertTree (root.right);

root.left = right; root.right = left;

//這一段代碼是按順序執行的話,那么后面的root.left經一次調用的時候,第二次是不是這個root已經變了?

這個問題問到了遞歸執行順序的關鍵 ——代碼會先完整執行完前兩行的遞歸調用,再執行后面的賦值操作,所以不存在 “后面調用時 root 已經變了” 的情況。咱們一步步拆解:

一、核心結論

這三行代碼的執行順序是 “先算完左右子樹的翻轉結果,再給當前 root 的左右賦值”,前兩行的遞歸調用不會受后兩行賦值的影響。

二、用 “執行步驟拆解” 看為什么

咱們把代碼拆成 “計算結果” 和 “修改當前節點” 兩個階段,對應到具體執行:

階段 1:計算 “翻轉后的左右子樹”(前兩行代碼)

java

運行

// 1. 先計算“翻轉后的左子樹”:調用invertTree處理root原本的left

TreeNode left = invertTree(root.left);

// 2. 再計算“翻轉后的右子樹”:調用invertTree處理root原本的right

TreeNode right = invertTree(root.right);

- 這兩步的核心是 “獲取結果”:不管遞歸調用多深,都會先把

root原本的左子樹翻轉完,把結果存在left變量里;再把root原本的右子樹翻轉完,把結果存在right變量里。 - 此時,

root本身的left和right還沒被修改(還是原來的樣子),因為第三、四行的賦值代碼還沒執行。

階段 2:修改當前 root 的左右子樹(后兩行代碼)

java

運行

// 3. 用之前算好的“翻轉后的右子樹”,覆蓋當前root的left

root.left = right;

// 4. 用之前算好的“翻轉后的左子樹”,覆蓋當前root的right

root.right = left;

- 這兩步才是 “修改當前節點”,而且用的是階段 1 已經算好的固定結果(

left和right變量),和后續遞歸無關。

三、用 “套娃” 比喻再驗證

假設當前處理的是根節點4(原左 = 2,原右 = 7):

- 執行

TreeNode left = invertTree(4.left):其實就是去翻 “2這個套娃”,翻完后把結果(翻好的2,左 = 3、右 = 1)存在left里; - 執行

TreeNode right = invertTree(4.right):去翻 “7這個套娃”,翻完后把結果(翻好的7,左 = 9、右 = 6)存在right里; - 這時候才執行

4.left = right(把翻好的7塞給4的左)、4.right = left(把翻好的2塞給4的右)。

整個過程中,翻2和翻7的時候,4的左右還是原來的2和7,完全沒被修改 —— 因為賦值操作是最后才做的。

四、關鍵誤區澄清

你擔心的 “第二次調用時 root 已經變了”,本質是誤以為 “執行第二行invertTree(root.right)時,第一行已經修改了 root”。但實際是:

- 前兩行都是 “讀取并處理 root 原本的左右子樹”,不修改 root;

- 只有等前兩行的遞歸全執行完,才會修改 root 的左右。

所以遞歸過程中,每個節點的 “原始左右子樹” 都是固定的,不會被提前修改,放心就好~

【我的意思是第一次交換過了左右節點,第二次回頭再來一遍這里的root就變了?】

你的疑問核心是 “會不會有第二次回頭處理同一個 root”—— 答案是不會!遞歸的邏輯是 “處理一個節點時,只處理一次,且處理完就不再回頭”,每個節點的 “左右交換” 只執行 1 次,不存在 “第二次再來一遍” 的情況。咱們從 “遞歸的調用鏈路” 和 “節點處理次數” 兩個角度說透:

一、遞歸是 “向下拆解,向上組裝”,每個節點只被 “處理一次”

遞歸處理二叉樹的過程,像 “從根節點往下拆套娃,拆到最內層后,再從內往外組裝”——每個節點只會在 “組裝到它” 的時候,執行一次交換邏輯,之后再也不會被這個遞歸流程重新處理。

用示例 1 的根節點4舉例,完整鏈路是:

- 向下拆:處理

4時,先去拆它的左子樹2?→ 拆2時,再去拆它的左子樹1?→?1沒有子節點(拆到最內層),直接返回1; - 向上裝:回到

2,處理2的右子樹3(拆完返回3)→ 此時2的左右子樹都拆完,執行2的交換(左 = 3,右 = 1)→?2處理完,返回給4; - 再處理

4的右子樹7(同樣 “拆→裝”,交換后返回7); - 最后回到

4,執行4的交換(左 = 7,右 = 2)→?4處理完,整個流程結束。

整個過程中,4、2、7、1、3、6、9每個節點都只被 “處理一次”(只執行一次自己的 “交換左右” 邏輯),處理完就作為結果返回給父節點,不會有 “第二次回頭處理同一個節點” 的情況。

二、為什么不會 “回頭”?因為遞歸的 “調用棧” 是 “先進后出”

遞歸的執行依賴 “調用棧”,每個函數調用會入棧,執行完會出棧,出棧后就不會再重新入棧(除非有新的調用,但這道題沒有)。

還是以4和2為例:

- 當調用

invertTree(4)時,4的函數入棧; - 然后調用

invertTree(2)(處理4的左子樹),2的函數入棧; - 再調用

invertTree(1)(處理2的左子樹),1的函數入棧; 1處理完(無交換),出棧,回到2的函數;2處理完(交換左右),出棧,回到4的函數;4處理完(交換左右),出棧,整個流程結束。

每個節點的函數一旦出棧,就意味著它的 “處理已完成”,后續不會再重新入棧處理 —— 所以不存在 “第二次回頭,root 已經變了” 的場景。

三、一句話總結

遞歸處理二叉樹時,每個節點只被 “訪問并交換一次”,處理順序是 “先處理所有子節點,再處理當前節點”,子節點處理完不會回頭,當前節點處理完也不會再被重新處理,因此無需擔心 “root 被修改后再次調用” 的問題。

【有點像祖瑪游戲一個一個珠子過去,root只走一遍,但是每一次左右都換了】

這個比喻太形象了!完全命中了遞歸處理的核心 ——每個 “珠子”(節點)只走一遍,走的時候就把自己的 “左右裝飾”(左右子樹)換好,之后再也不回頭。咱們再順著這個比喻補一層細節,幫你徹底敲定邏輯:

一、“祖瑪珠子” 對應遞歸的 “節點處理順序”

把整棵二叉樹想象成一串 “祖瑪珠子”,珠子的順序是「從根到最左子樹→回退到父節點→再到右子樹」(也就是遞歸的 “深度優先” 順序),每個珠子只被 “捏過一次”:

- 捏到一個珠子(比如節點

2),先不換它的左右,而是先順著線捏它左邊的小珠子(1); - 小珠子

1沒有更小的珠子了(左右都是null),捏完直接放回去(無交換); - 再捏

2右邊的小珠子(3),同樣捏完放回去; - 現在回到

2這個珠子,這時候才把它的 “左珠” 和 “右珠”(1和3)對調,換完后2就處理完了,再也不碰; - 接著回到上一顆大珠子(

4),等它右邊的珠子(7)也按同樣邏輯捏完、換完,再把4的 “左珠”(換好的2)和 “右珠”(換好的7)對調。

二、“只走一遍” 對應 “節點不重復處理”

祖瑪游戲里珠子滾過就不會倒回來,遞歸里的節點也一樣:

- 每個節點的 “交換左右” 操作,只會在 “所有子節點都處理完” 后執行一次;

- 執行完交換,這個節點就作為 “處理好的成品”,傳遞給上一級節點(父節點),之后再也不會被這個遞歸流程重新訪問。

比如節點2換完左右后,就變成了 “左3、右1” 的狀態,后續只有父節點4會把它當作 “成品珠子” 來用,不會再單獨拿出來重新換一次。

三、“每一次左右都換了” 對應 “遞歸的核心動作”

沒錯!每個珠子(非空節點)被 “捏到” 時,核心動作就是 “換左右”—— 但這個 “換” 是有前提的:

- 必須等它左右兩邊的 “子珠子串” 都先換好(遞歸處理完左右子樹),再換自己的左右;

- 換的時候用的是 “已經換好的子珠子串”(前兩行遞歸得到的

left和right變量),不是沒處理過的原始子樹。

就像祖瑪里換珠子裝飾,得先把左右兩邊的小裝飾串做好,再往當前珠子上裝,裝完就固定了。

一句話收尾

你說的 “祖瑪珠子” 邏輯,完美對應了遞歸的「深度優先、節點唯一處理、先子后父交換”—— 每個節點只走一趟,走的時候就把左右換好,整個流程順下來,樹自然就翻過來了~

----------------------------------

最后手敲一遍吧!

/**

?* Definition for a binary tree node.

?* public class TreeNode {

?* ? ? int val;

?* ? ? TreeNode left;

?* ? ? TreeNode right;

?* ? ? TreeNode() {}

?* ? ? TreeNode(int val) { this.val = val; }

?* ? ? TreeNode(int val, TreeNode left, TreeNode right) {

?* ? ? ? ? this.val = val;

?* ? ? ? ? this.left = left;

?* ? ? ? ? this.right = right;

?* ? ? }

?* }

?*/

class Solution {

? ? public TreeNode invertTree(TreeNode root) {

? ? ? ? ? if (root == null){

? ? ? ? ? ? ? ? return null;

}

TreeNode left = invertTree(root.left);

TreeNode right?= invertTree(root.right);

root.left = right;

root.right = left;

return root;

? ? }

}

加油!(? ?_?)?

)

(文件系統路由、服務端渲染SSR、靜態生成SSG、增量靜態再生ISR、API路由))

high 調優一例(二))