前言

當大模型開始“睜眼”看世界,偽造者也開始“閉眼”造世界。

2025 WAIC釋放出的信號很明確:沒有AI安全底座,就沒有產業智能化的高樓。WAIC 把“安全”擺在與“創新”同等重要的位置,形成了“1 份共識框架+2 份重磅報告+3 大技術展示+N 場高端對話”的立體化安全議程。其中合合信息現場展示了“AI 鑒偽”的三組“黑科技”——人臉視頻鑒偽、AIGC圖像鑒偽、通用篡改檢測——為狂奔的多模態AI系上了“安全帶”。

從“深度偽造”到“深度信任”:AI安全的時代拐點

門檻斷崖:從“會寫代碼”到“會說話”

2013年制作一條換臉視頻需要專業顯卡和編程知識,而2025年只需一部手機:開源工具ROOP v3.0內置15種人臉模型,微信小程序"妙顏AI"將操作簡化成一句話指令,單次換臉成本已降至0.0067元。這種技術民主化帶來便利的同時,也催生了新的安全隱患。

技術對比:

- ?2013年?:8小時訓練,200張素材,專業設備

- ?2025年?:10秒完成,零技術門檻,手機即可操作

黑產工具鏈的“工業化”升級

當技術門檻降低,黑色產業迅速形成完整生態鏈:

- 素材庫:

- 暗網“Face100”數據集收錄 1.2 億張高清人臉,按年齡、性別、人種分類;

- “DocForge”模板商城提供 3000+ 偽造證件 PSD,支持自動替換頭像、姓名、編號。

- 工具箱:

- 一鍵去水印腳本“CleanUp Pro”可對抗 C2PA、TruePic 等 6 種主流水印;

- “ReCompress”算法在壓縮的同時保留偽造特征,社交平臺二次傳播后仍“肉眼可信”。

- 分發鏈:

- Telegram 頻道“FakeFactory”日均推送 5000 條偽造視頻;

- 東南亞“內容農場”以 0.03 美元/條的價格接包,24 小時可鋪滿 TikTok 熱門榜。

這種工業化運作使得偽造內容產量兩年增長1000倍,而檢測技術僅提升4倍效率,形成危險的"剪刀差"。

AI安全的時代拐點2025

- 技術拐點:Diffusion Transformer 參數量突破 80 B,生成質量首次越過“恐怖谷”;

- 算力拐點:H100 顯卡租賃價跌破 1.2 美元/卡時,偽造成本擊穿心理防線;

- 監管拐點:中美歐同步落地《AI 生成內容標識法》,強制水印反而刺激了“反檢測”黑產;

- 社會拐點:Z 世代對“眼見為實”的信任度首次跌破 50%(皮尤 2025 調查)。

WAIC現場的三場“攻防戰”

在 WAIC 2025 現場的合合信息展臺,“攻防戰”不再只是抽象的技術口號,而是被拆分成三場可觸、可看、可實戰的硬核演示。

人臉視頻:毫秒級“拆面具”

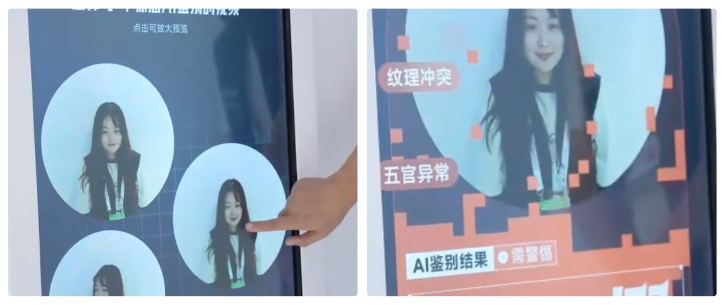

觀眾在合合信息人臉鑒偽展臺體驗“真假對決”:其中一個是真人,還有兩個是ROOP實時偽造,表情紋路及其相似,肉眼難辨,但AI人臉鑒偽模型能即刻判斷真偽,并標出偽造區域。

左側圖為生成的2個“假”人臉,右側圖為“假”人臉被鑒偽模型鑒別為“99%”假

核心挑戰:目前市面上合成人臉的技術手段多樣而復雜,傳統的檢測技術在應對新出現的人臉偽造算法時往往“有心無力”。

針對不同的人臉篡改形式,合合信息團隊基于大規模數據訓練,形成了多層次AI篡改檢測方案。

例如,應對人臉圖像交換偽造,合合信息AI人臉鑒偽模型能夠錨定人眼不可見的高級視覺差異,為每一個像素打上真偽標簽并計算偽造像素占比,為圖像真偽概率“打分”。此外,合合信息團隊還面臨形式更多變的偽造情況,例如由偽造算法直接生成的復雜圖像。采用了多種神經網絡模型,聚焦于圖像特征,實現多維度交叉驗證真偽,讓判斷結果更精準。

AIGC圖像鑒偽技術:讓AI生成的“假名畫”顯形

隨著大模型的持續優化,AIGC圖像中可被觀察到的“失真細節”正變得越來越少,現場展出的《星空》《向日葵》等名畫被大模型二次生成后肉眼難以鑒別真假,而合合信息推出AIGC圖像鑒別技術,用大模型分析“看不見”的圖像信息,讓生成式假圖無所遁形。

核心挑戰:生成式 AI 能產出高度逼真圖像,嚴重威脅輿論安全和公共信任,且傳統方法缺少可解釋性和泛化性。

方案:借助 MLLM 的推理能力,通過多角度 Prompt 設計+融合策略,在復雜數據集上超過傳統模型與人類專家

AIGC圖像鑒別技術具備鑒別范圍廣、抗攻擊性強等優勢,可應對實際場景中復雜、多樣的圖片信息。在鑒別范圍上,合合信息AIGC圖像鑒別技術可通過不同角度和不同層級的prompt,分析AI生成圖像的視覺特征以及透視關系、光影角度等合理性因素,結合圖像頻譜信息輔助模型進行判斷,實現毫秒級鑒偽,有效識別MidJourney、 Stable Diffusion、StyleGAN和GPT 4O等主流模型AI生成圖片,測試樣本集鑒定準確率超90%,適用于社交媒體內容治理、商業欺詐鑒定、保險理賠等多個場景。

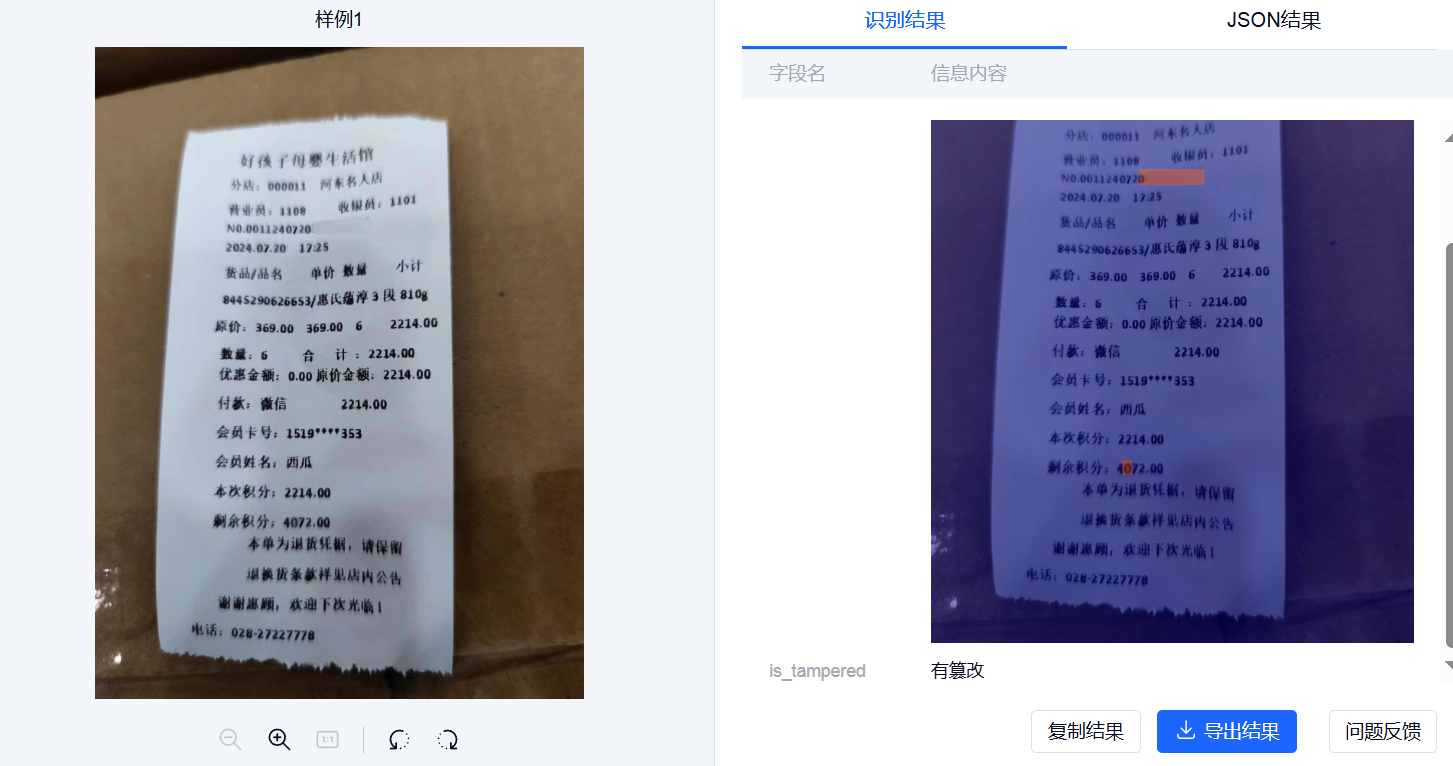

TextIn篡改檢測平臺

TextIn通用篡改檢測平臺采用自研深度神經網絡技術,基于百萬級數據訓練,支持財務憑證篡改檢測、商場機打小票篡改檢測、以及身份證、護照、行駛證、駕駛證、港澳臺證件等數十種常用卡證篡改檢測。平臺可在毫秒級時間內完成一次鑒定,在適配場景下,誤檢率低至千分之一。目前已落地證券、銀行等場景。

核心痛點:傳統偽造檢測方法只能輸出真假或mask,難以說明“為什么”; 單一監督信號對多種偽造方式難以泛化。

解決方案:

- 深度神經網絡端到端定位篡改區域;

- 百萬級數據集覆蓋PS、拼接、打印翻拍等20種攻擊;

- API已接入銀行遠程開戶、保險理賠、電商反欺詐等場景。

總結

AI讓偽造更容易,也讓檢測更強大。真正的安全不是讓技術停步,而是讓每一次創新都自帶“剎車片”。合合信息目前已開放檢測系統并牽頭制定行業標準,實現金融、政務、電商等多場景快速落地與復用。未來,無痕篡改、跨模態融合與數據稀缺等難題仍待攻克,亟需產學研協同持續突破。

)

(一))

-- 所有權與借用)

認證與踩坑記錄)

![[AI React Web] 包與依賴管理 | `axios`庫 | `framer-motion`庫](http://pic.xiahunao.cn/[AI React Web] 包與依賴管理 | `axios`庫 | `framer-motion`庫)

)

排序算法—插入排序(插入、希爾)(動圖演示))