一、IP協議概述

互聯網協議(Internet Protocol,IP)是TCP/IP協議族的核心成員,位于OSI模型的網絡層(第三層),負責將數據包從源主機傳輸到目標主機。它是一種無連接、不可靠的協議,提供“盡力而為”的數據包交付服務,依賴上層協議(如TCP)實現可靠性。

1.1 協議定位

- 核心功能:尋址與路由選擇,即根據IP地址確定數據包的路徑。

- 協議棧位置:上層承載TCP、UDP等傳輸層協議,下層依賴以太網、Wi-Fi等鏈路層協議。

- 版本演進:

- IPv4(1981年,RFC 791):目前最廣泛使用的版本,32位地址空間。

- IPv6(1998年,RFC 2460):為解決IPv4地址耗盡問題設計,128位地址空間。

1.2 關鍵特性

- 無連接:每個數據包獨立路由,無需建立連接(對比TCP的三次握手)。

- 不可靠:不保證數據包按序、完整到達,丟失或出錯時不主動通知。

- 盡力而為:僅提供基本傳輸服務,依賴上層協議(如TCP)實現可靠性。

- 異構網絡互聯:屏蔽底層網絡差異,使不同類型的網絡(如以太網、Wi-Fi、廣域網)能互聯互通。

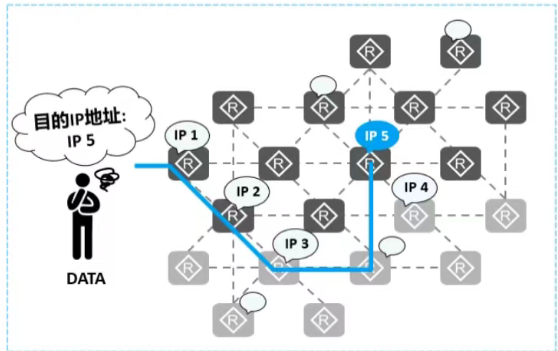

二、IP協議的工作原理

IP協議的核心功能是尋址和路由,通過IP地址標識主機,并通過路由算法確定數據包的傳輸路徑。

2.1 尋址機制

- IP地址:32位(IPv4)或128位(IPv6)的標識符,用于唯一標識網絡中的設備。(數字虛擬地址,就像現實中的地址,可以標識網絡中的一個節點,數據就是通過它來找到目的地)

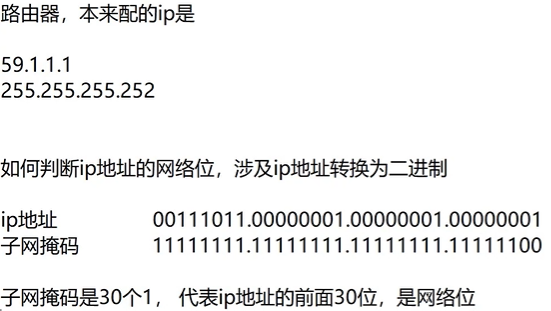

- 分層結構:IPv4地址分為網絡號和主機號兩部分(如192.168.1.1中,192.168.1為網絡號,1為主機號)。

- 子網掩碼:用于劃分IP地址的網絡號和主機號(如255.255.255.0表示前24位為網絡號,后8位為主機號)。

2.2 路由選擇

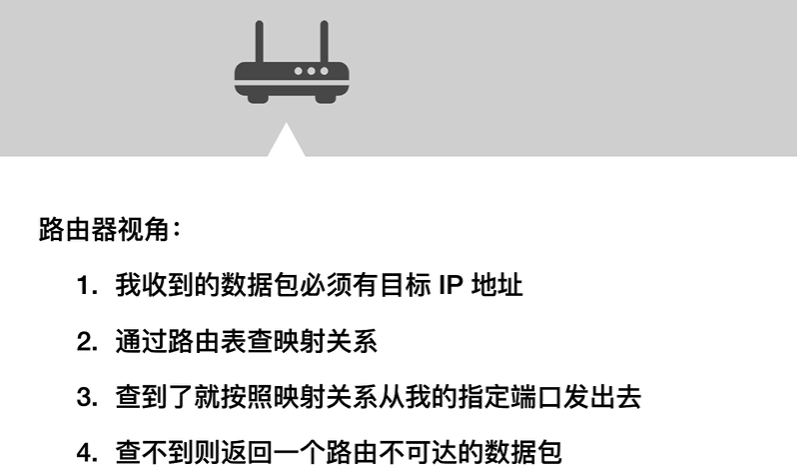

- 路由器:網絡層設備,根據IP地址轉發數據包。

- 路由表:存儲網絡前綴與下一跳地址的映射關系,路由器據此決定數據包的轉發路徑。

- 路由算法:動態路由協議(如OSPF、BGP)自動更新路由表,適應網絡拓撲變化。

2.3 數據包格式

-

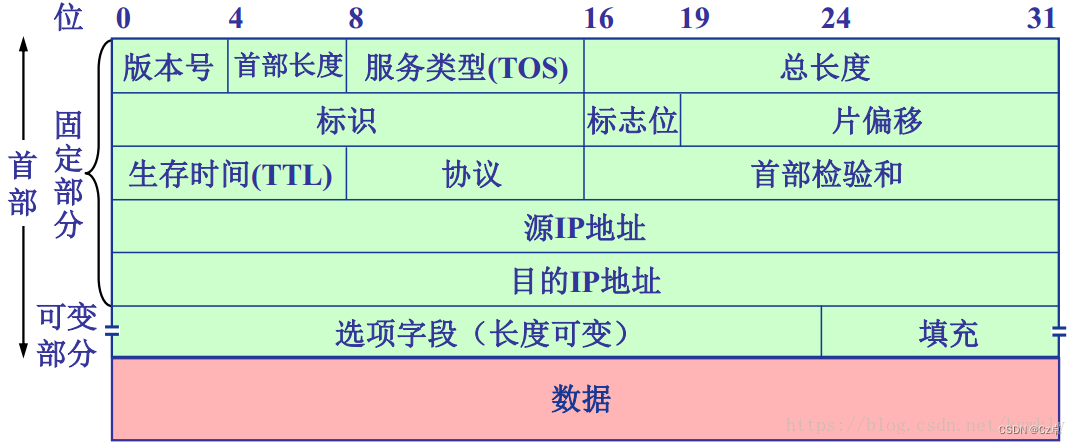

IPv4數據包:

- 首部:固定20字節(可選字段最多40字節),包含版本、首部長度、服務類型、總長度、標識、標志位、片偏移、生存時間(TTL)、協議、首部校驗和、源IP、目的IP等字段。

- 數據部分:上層協議數據(如TCP/UDP報文)。

-

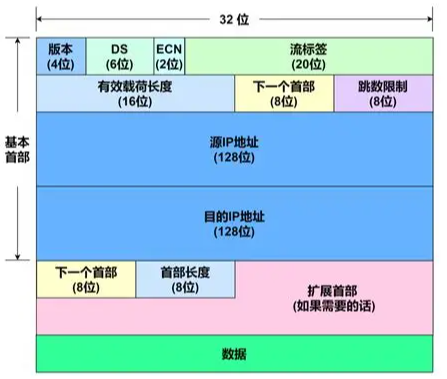

IPv6數據包:

- 基本首部:固定40字節,簡化結構(如取消首部校驗和,分片由源主機處理)。

- 擴展首部:可選,用于支持更多功能(如認證、分片)。

- 數據部分:同IPv4。

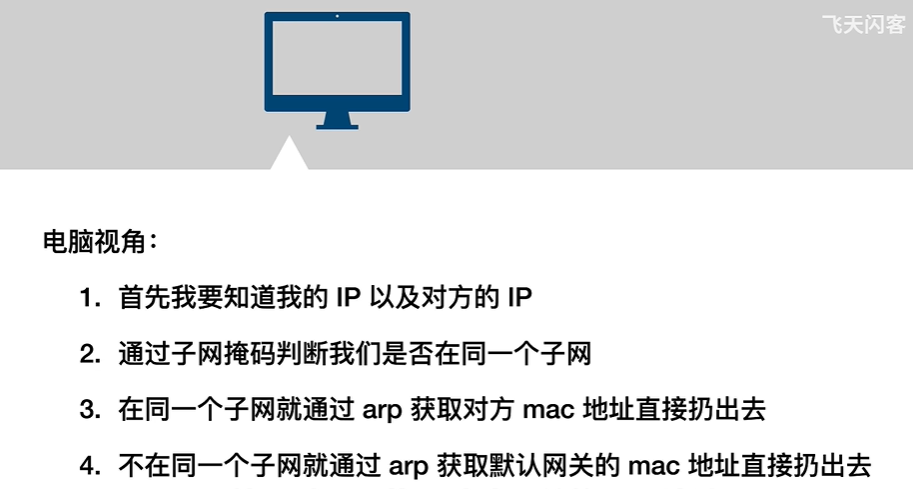

2.4 工作流程

1.電腦

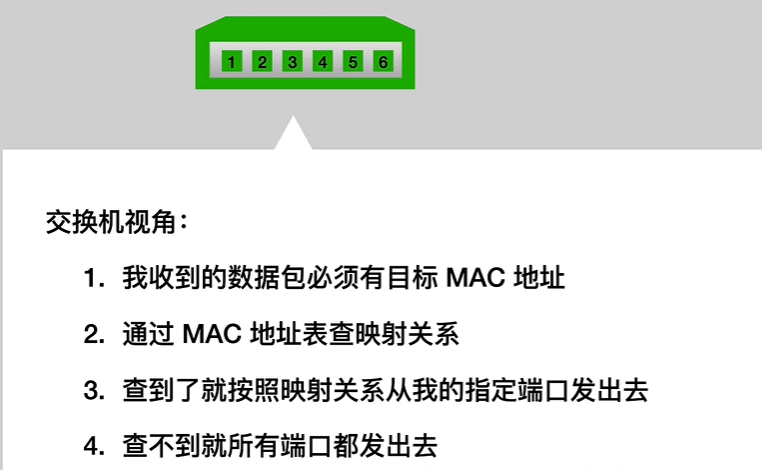

2.交換機

3.路由器

三、IPv4地址

IPv4地址是32位二進制數,通常表示為點分十進制(如192.168.1.1)。

3.1 地址分類(歷史分類)

IPv4地址范圍0.0.0.0 ~ 255.255.255.255

網絡號代表所在的網段,主機號表示同網段下的設備

早期IPv4地址分為五類:

- A類(大規模網絡):0.0.0.0-127.255.255.255,默認子網掩碼255.0.0.0(/8),前8位為網絡號,后24位為主機號。

- B類(中規模網絡):128.0.0.0-191.255.255.255,默認子網掩碼255.255.0.0(/16),前16位為網絡號,后16位為主機號。

- C類(小規模網絡):192.0.0.0-223.255.255.255,默認子網掩碼255.255.255.0(/24),前24位為網絡號,后8位為主機號。

- D類(多路廣播網絡):224.0.0.0-239.255.255.255,用于組播。

- E類(保留地址):240.0.0.0-255.255.255.255,保留用于科學研究。

局限性:地址分配不均(如A類地址浪費嚴重),已被CIDR取代。

復雜子網掩碼示例 255.255.255.252

子網掩碼規定換成二進制后前面必須是連續的1,后面是連續的0,不可能出現255.255.255.1這樣的子網掩碼

3.2 CIDR(無類別域間路由)

- 背景:解決IPv4地址耗盡問題,替代傳統分類。

- 原理:使用“/前綴長度”表示子網掩碼(如192.168.1.0/24等價于255.255.255.0)。

- 優勢:支持更靈活的地址分配(如可分配/26、/27等非標準子網)。

一個網段可用的地址數量為2n2^n2n-2(n為主機部分的比特位數)

3.3 特殊IP地址

- 回環地址:127.0.0.1(localhost),用于本地主機通信。

- 廣播地址:

- 直接廣播:特定網絡的廣播地址(如192.168.1.255/24)。

- 有限廣播:255.255.255.255,用于本網段內廣播。

- 私有IP地址:

- A類:10.0.0.0-10.255.255.255(/8)

- B類:172.16.0.0-172.31.255.255(/12)

- C類:192.168.0.0-192.168.255.255(/16)

- 0.0.0.0:表示“任意地址”,用于路由表中的默認路由或主機啟動時。

3.4 子網劃分

- 目的:提高地址利用率,隔離網絡流量。

- 方法:借用主機位作為子網位(如將/24劃分為兩個/25子網)。

- 計算示例:

- 原網絡:192.168.1.0/24(256地址,可用254,除去了第一個和最后一個)。

- 劃分為兩個子網:

- 子網1:192.168.1.0/25(128地址,可用126),廣播地址192.168.1.127。

- 子網2:192.168.1.128/25(128地址,可用126),廣播地址192.168.1.255。

四、IPv6地址詳解

IPv6為解決IPv4地址耗盡問題而設計,采用128位地址空間,提供約3.4×103?個地址。

4.1 地址表示

- 冒分十六進制:每16位用冒號分隔,如2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334。

- 零壓縮:連續的零可簡化為雙冒號(::),但只能出現一次。

- 示例:2001:0db8:0000:0000:0000:0000:1428:57ab → 2001:db8::1428:57ab。

- 內嵌IPv4地址:兼容IPv4的地址,如::ffff:192.168.1.1。

4.2 地址類型

- 單播地址:唯一標識一個接口,數據包傳至該地址。

- 全球單播地址:2000::/3,全球可路由的公網地址。

- 鏈路本地地址:fe80::/10,僅在本地鏈路內通信(如同一交換機下的設備)。

- 唯一本地地址:fc00::/7,私有地址,類似IPv4的私有地址。

- 組播地址:ff00::/8,數據包傳至所有加入該組的接口。

- 任播地址:從一組接口中選擇最近的一個(路由意義上的最近)。

4.3 關鍵特性

- 無廣播地址:用全節點組播地址(ff02::1)替代。

- 自動配置:支持無狀態自動配置(通過RA消息獲取前綴)和有狀態配置(DHCPv6)。

- 簡化首部:固定40字節,取消分片、首部校驗和等字段。

- 安全性增強:強制支持IPsec(IP安全協議),提供加密和認證。

五、IP地址分配與管理

IP地址的分配需遵循全球統一的規則,確保唯一性和高效利用。

5.1 分配機構

- IANA(互聯網號碼分配局):全球最高管理機構,分配地址塊給RIR。

- RIR(區域互聯網注冊管理機構):

- ARIN(北美)

- RIPE NCC(歐洲、中東、中亞)

- APNIC(亞太地區)

- LACNIC(拉丁美洲)

- AfriNIC(非洲)

- ISP(互聯網服務提供商,如移動,電信,聯通):從RIR獲取地址塊,分配給用戶。

5.2 動態分配(DHCP)

- DHCP(動態主機配置協議):自動分配IP地址、子網掩碼、網關等配置。

- 工作流程:

- DHCP Discover:客戶端廣播請求。

- DHCP Offer:服務器響應可用IP。

- DHCP Request:客戶端請求特定IP。

- DHCP ACK:服務器確認分配。

- 租期管理:IP地址有租用期限,到期需續租或重新分配。

5.3 靜態分配

- 手動配置:管理員為設備手動分配固定IP地址。

- 適用場景:服務器、網絡設備(如路由器)等需固定IP的設備。

5.4 NAT(網絡地址轉換)

- 背景:緩解IPv4地址耗盡問題,允許多臺內網設備共享一個公網IP。

- 工作原理:

- SNAT(源NAT):修改數據包的源IP地址(如將內網192.168.1.1轉換為公網203.0.113.1)。

- DNAT(目的NAT):修改數據包的目的IP地址(如將公網流量轉發至內網服務器)。

- 實現方式:

- 靜態NAT:一對一映射。

- 動態NAT:多對多映射。

- NAPT(網絡地址端口轉換):最常見,多對一映射,通過端口號區分不同連接。

六、IP協議的高級特性

IP協議不僅提供基礎傳輸功能,還支持多種高級特性以適應復雜網絡環境。

6.1 IP分片與重組

- 原因:鏈路層MTU(如以太網1500字節)可能小于IP數據包長度,需分片。

- 分片字段:

- 標識(Identification):同一數據包的所有分片使用相同標識。

- 標志(Flags):MF(More Fragments)指示是否有后續分片,DF(Don’t Fragment)禁止分片。

- 片偏移(Fragment Offset):該片在原數據包中的相對位置(以8字節為單位)。

- 重組:目標主機根據標識、標志和片偏移重組數據包。

6.2 服務質量(QoS)

- IPv4中的TOS字段:8位,前3位為DSCP(差分服務代碼點),后2位為ECN(顯式擁塞通知)。

- IPv6中的Traffic Class字段:類似IPv4的TOS,提供流量分類和優先級。

- 應用:區分語音、視頻等實時流量與普通數據流量,優先保障高優先級流量。

6.3 生存時間(TTL)

- 作用:防止數據包在網絡中無限循環(每經過一個路由器,TTL減1,為0時丟棄)。

- 典型值:Linux默認64,Windows默認128。

- 應用:ping命令通過TTL判斷目標主機操作系統類型。

6.4 IPsec(IP安全協議)

- 功能:提供IP層的加密和認證,保障數據完整性和機密性。

- 主要協議:

- AH(認證頭部):提供數據完整性和源認證,不加密數據。

- ESP(封裝安全載荷):提供加密和可選認證。

- 工作模式:

- 傳輸模式:僅加密數據部分,適用于端到端通信。

- 隧道模式:加密整個IP數據包,適用于VPN等網絡到網絡通信。

七、IP協議相關工具與應用

7.1 ping命令

- 作用:測試兩臺主機間的連通性。

- 原理:發送ICMP Echo Request包,接收ICMP Echo Reply包。

- 常用參數:

-c:指定發送次數。-i:指定間隔時間。-t:設置TTL值。

7.2 traceroute(Linux)/tracert(Windows)

- 作用:顯示數據包從源到目標所經過的路由器路徑。

- 原理:通過逐步增加TTL值,迫使路由器返回ICMP Time Exceeded消息。

- 典型輸出:顯示路由器IP、響應時間。

7.3 ifconfig/ip addr(Linux)、ipconfig(Windows)

- 作用:查看和配置網絡接口信息。

- 典型輸出:IP地址、子網掩碼、MAC地址、狀態等。

7.4 netstat(網絡統計)

- 作用:顯示網絡連接、路由表、網絡接口等信息。

- 常用參數:

-a:顯示所有連接和監聽端口。-n:以數字形式顯示地址和端口。-p:顯示進程信息。

7.5 nslookup/dig

- 作用:查詢域名對應的IP地址(DNS解析)。

- 示例:

nslookup www.baidu.com返回百度服務器的IP地址。

八、IP協議的安全問題與防護

IP協議的設計注重通用性,也帶來了一些安全隱患。

8.1 常見安全威脅

- IP欺騙(Spoofing):偽造源IP地址發送數據包,常用于DoS攻擊或繞過訪問控制。

- IP分片攻擊:利用分片機制構造異常數據包(如重疊分片),導致目標系統崩潰。

- ICMP Flood:通過大量ICMP包耗盡目標帶寬或系統資源。

- IPsec漏洞:如密鑰管理不當導致加密失效。

8.2 防護措施

- 防火墻規則:

- 過濾源IP為私有地址的外網流量(防止IP欺騙)。

- 限制ICMP流量速率,防止ICMP Flood。

- 網絡分段:將網絡劃分為多個安全區域,限制IP包的傳播范圍。

- IPsec配置:正確配置IPsec加密和認證,保護敏感流量。

- 安全審計:監控異常IP流量(如大量分片數據包),及時發現攻擊跡象。

九、IPv4與IPv6的過渡技術

由于IPv6無法完全兼容IPv4,需采用過渡技術實現平滑遷移。

9.1 雙棧技術

- 原理:設備同時支持IPv4和IPv6協議棧,根據目標地址選擇使用。

- 優勢:實現簡單,兼容性好。

- 局限性:需全網設備支持,部署成本高。

9.2 隧道技術

- 原理:將IPv6數據包封裝在IPv4數據包中,通過IPv4網絡傳輸。

- 常見隧道協議:

- 6to4:自動創建隧道,使用特殊IPv6地址前綴2002::/16。

- GRE隧道:通用路由封裝,支持多種協議封裝。

- ISATAP:站內自動隧道尋址協議,用于IPv6孤島間通信。

9.3 翻譯技術(NAT-PT)

- 原理:在IPv4和IPv6之間進行地址和協議轉換。

- 典型方案:

- NAT64:將IPv6地址映射到IPv4地址,實現IPv6客戶端訪問IPv4服務。

- DNS64:配合NAT64,將域名解析為合成的IPv6地址(如IPv4地址嵌入到64:ff9b::/96前綴)。

IP協議作為TCP/IP協議族的核心,是現代互聯網的基石。它通過IP地址實現全球尋址,通過路由機制實現數據包轉發,支撐了各種上層應用的運行。IPv4的32位地址空間雖面臨耗盡問題,但通過NAT、CIDR等技術仍在廣泛使用;IPv6的128位地址空間則為未來網絡發展提供了充足的地址資源。

)

)