關于企業數字化建設的幾點思考

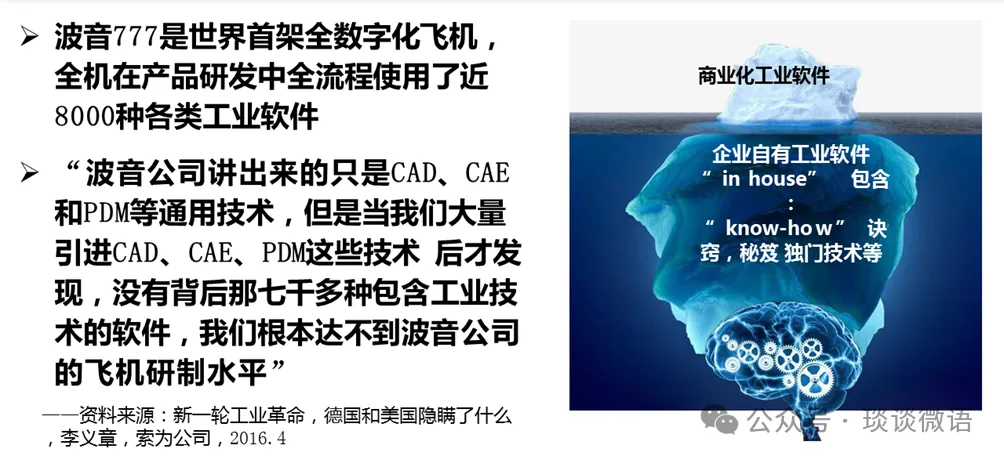

工業軟件領軍人才的培訓課中,如上的一個PPT,給人以許多反思。

- 一是看企業成功的數字化案例時,也許只看到別人面上的東西,可能還有面下很多看不到的東西支撐著,因此可能只看到或學到別人的皮毛;

- 二是一個企業其實有很多東西不愿意別人參與或了解;

- 三是企業數字化除了借助外力,很多東西要靠自己才能解決,這是一個不斷迭代、持續推進的過程;

- 四是工業技術軟件化,除了顯性知識軟件化以外,還有很多很多隱性知識需要不斷轉化,逐步實現軟件化,

一、數字化成功案例的"冰山現象"

企業在學習成功數字化案例時往往只看到浮出水面的很少一部分:

- 可見部分:如ERP系統界面、MES看板、智能倉儲機器人等

- 隱藏支撐:包括組織架構調整(如設立CDO職位)、流程再造(平均需要優化200+業務流程)、數據治理體系(可能歷時3-5年建設)、員工數字化能力培養等

以某汽車制造企業為例,其智能工廠展示的AGV物流系統背后,實際需要:

- 18個月的生產工藝數字化建模

- 供應鏈數據中臺建設

- 2000+小時的操作人員培訓

在一個宣稱2個月開發完成的AGV物流系統的背后,其實也也有類似的情況:

- 軟件的開發耗時只用了不到2個月時間;

- 但是流程的梳理和優化- 什么訂單、什么時刻觸發、觸發后如何拆分、拆分訂單如何配送、配送異常如何處理等過程,需要多部門的專家耗時超過4個月梳理并優化,

- 系統上線的培訓和流程優化耗時也超過2個月

二、企業核心know-how的保護邊界

企業數字化轉型中涉及三類敏感領域:

- 工藝秘點:如特殊材料配方參數

- 運營數據:真實產能、良品率等經營指標

- 客戶資源:供應商/經銷商網絡關系

這些關鍵信息通常采用"黑箱化"處理,即使引入外部顧問也會通過NDANon-Disclosure Agreement?(保密協議)劃定知識邊界。

比如某些公司,對于敏感數據,如果數據安全等級過高,一般也要求外部顧問或者實施團隊直接駐廠辦公且使用內部設備的方式來避免知識的外泄。

三、數字化轉型的自主進化特征

典型實施路徑包括:

啟動期(0-6個月):

- 業務流程診斷

- 數字成熟度評估

- 制定實施路線圖

攻堅期(6-24個月):

- 試點場景驗證

- 組織能力建設

- 技術平臺搭建

持續優化期(24個月+):

- 數據價值挖掘

- 智能應用迭代

- 生態體系構建

很多公司宣稱的數字化項目中,可以看到很多項目都有重復申報和宣揚的情況,這就是由于這些項目,都是基于典型路徑進行實施:

- 項目的啟動期

- 項目的試點期

- 項目的推廣期

- 項目的持續改進

這些過程看起來每個都不長(小于一年),但是四大環節疊加后,可能超過兩到三年的持續積累實踐才能出現滿意的效果。

某家電企業實踐表明,其數字化升級歷時5年歷經3個主要版本迭代,每次迭代涉及40%以上的功能重構。

四、工業知識軟件化的分層轉化

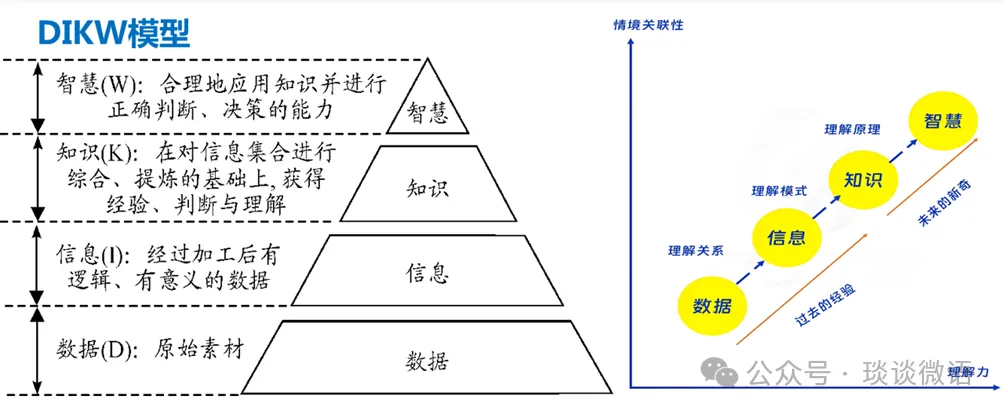

工業技術軟件化一個關鍵的問題是知識的數字化,這就涉及到數據(Data)——信息(Information)——知識(Knowledge)——智慧(Wisdom),即知識數字化轉化需要考慮的DIKW模型。

比如對于鋼鐵行業,中國的鋼鐵企業的設備普遍比外國企業好,因為我們起步比別人晚,但外國企業的數據很好用。他說的數據其實就是DIKW模型中的知識。

階段一:

“一五”計劃期間蘇聯援建的硬質合金企業,當時蘇聯只告訴我們怎么做,所以我們不知道為什么,按照DIKW模型,我們只掌握了信息。

階段二:

上世紀八十年代改革開放,該企業從西方國家引進技術,派了個團隊過去學習,大家白天緊張的學習,晚上還要復盤交流總結,對別人的技術不僅知其然,而且知其所以然,也就是我們常說的掌握了“know-how”,即DIKW模型中的知識。

階段三:

有了階段二的基礎,企業不斷改進和創新,成為我國最優秀的硬質合金企業,這就形成了智慧。

五、如何確保企業數字化成功

企業數字化不僅以知識轉化為基礎,而且還有通過數字化不斷創新知識、完善知識、積累知識,而知識數字化金字塔包含兩個部分:

-

顯性知識:

- 標準操作規程

- 設備參數手冊

- 質量檢驗標準

-

隱性知識:

- 老師傅的工藝訣竅(如特殊焊接手法)

- 異常處理經驗(如設備故障的"聽音辨癥")

- 生產節拍把控(如換模時間的預判調整)

企業需要加強知識管理,將許許多多團隊的顯性知識匯集成組織的顯性知識,變成標準或規范,從而實現將這些標準和規范不斷的復用持續賦能企業內部的個體,如此循環往復、螺旋式上升。