一、訪問者模式的本質與核心價值

在軟件開發的漫長演進中,設計模式始終是架構師手中的利刃。當我們面對復雜對象結構上的多種操作需求時,訪問者模式(Visitor Pattern)猶如一把精密的手術刀,能夠優雅地分離數據結構與作用于其上的操作。這種行為型設計模式的核心思想在于:將對數據元素的操作封裝到獨立的訪問者對象中,使得數據結構本身可以保持穩定,而操作集合能夠自由擴展。

從本質上看,訪問者模式解決了一個關鍵矛盾:當對象結構包含多種類型元素,且需要對這些元素執行不同操作時,如何避免操作邏輯與元素類型的緊耦合。傳統實現中,每增加一種新操作都需要修改所有元素類,這違背了開閉原則。而訪問者模式通過雙分派(Double Dispatch)機制,將操作分發委派給訪問者,實現了數據結構與操作集合的解耦。

這種設計帶來的核心價值在于:

- 分離數據表示與操作邏輯,使系統更易擴展新操作

- 集中相關操作,避免在元素類中堆砌功能代碼

- 支持對對象結構的復雜遍歷和操作組合

- 符合單一職責原則,元素類專注于數據表示,訪問者專注于操作實現

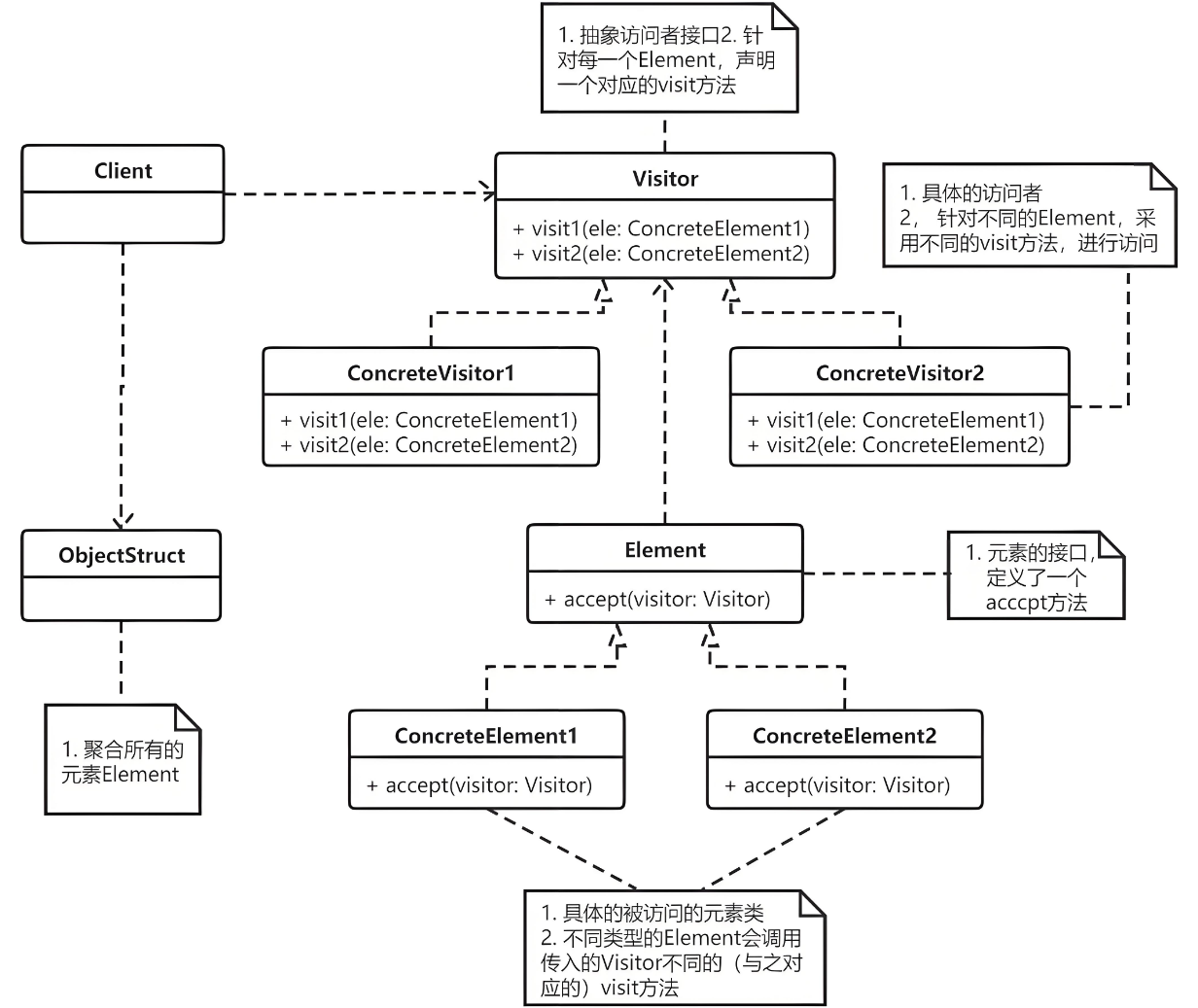

二、模式結構與核心角色解析

訪問者模式的典型結構包含五個核心角色,我們通過一個幾何圖形處理的案例來具體解析:

(1)抽象元素(Element)

定義接受訪問者的接口,通常包含一個accept(Visitor visitor)方法:

java

public interface Element {void accept(Visitor visitor);

}

(2)具體元素(ConcreteElement)

實現具體元素的接受邏輯,負責調用訪問者的對應方法:

java

public class Circle implements Element {private int radius;public Circle(int radius) {this.radius = radius;}public int getRadius() {return radius;}@Overridepublic void accept(Visitor visitor) {visitor.visit(this); // 雙分派的第一階段}

}public class Square implements Element {private int sideLength;public Square(int sideLength) {this.sideLength = sideLength;}public int getSideLength() {return sideLength;}@Overridepublic void accept(Visitor visitor) {visitor.visit(this);}

}

(3)抽象訪問者(Visitor)

聲明訪問具體元素的方法接口:

java

public interface Visitor {void visit(Circle circle);void visit(Square square);

}

(4)具體訪問者(ConcreteVisitor)

實現具體的操作邏輯:

java

public class AreaVisitor implements Visitor {@Overridepublic void visit(Circle circle) {System.out.println("Circle Area: " + Math.PI * circle.getRadius() * circle.getRadius());}@Overridepublic void visit(Square square) {System.out.println("Square Area: " + square.getSideLength() * square.getSideLength());}

}public class PerimeterVisitor implements Visitor {@Overridepublic void visit(Circle circle) {System.out.println("Circle Perimeter: " + 2 * Math.PI * circle.getRadius());}@Overridepublic void visit(Square square) {System.out.println("Square Perimeter: " + 4 * square.getSideLength());}

}

(5)對象結構(ObjectStructure)

管理元素集合并提供遍歷訪問的方法:

java

public class ShapeStructure {private List<Element> elements = new ArrayList<>();public void addElement(Element element) {elements.add(element);}public void accept(Visitor visitor) {for (Element element : elements) {element.accept(visitor); // 遍歷元素并觸發訪問}}

}

雙分派機制解析

訪問者模式的關鍵在于雙分派:

- 第一階段:元素對象調用

accept()方法,將自身作為參數傳遞給訪問者(靜態分派,根據對象聲明類型選擇方法) - 第二階段:訪問者根據實際元素類型調用對應的

visit()方法(動態分派,根據對象實際類型確定執行邏輯)

這種機制使得操作邏輯可以獨立于元素類型進行擴展,符合開閉原則的核心思想。

三、適用場景與典型應用

(1)適用場景判斷

當系統滿足以下條件時,訪問者模式是理想選擇:

- 對象結構包含多種類型的元素,且類型相對穩定

- 需要對元素執行多種不同的操作,且操作可能頻繁變化

- 希望將相關操作集中管理,避免在元素類中添加大量方法

- 需要對對象結構進行復雜的遍歷操作,并在遍歷過程中執行不同處理

(2)典型應用場景

案例 1:編譯器的語義分析

在編譯器設計中,抽象語法樹(AST)作為對象結構,包含變量聲明、函數調用、表達式等多種節點類型。語義分析器作為訪問者,可以分別處理不同節點的類型檢查、作用域分析等操作。新增語義檢查規則時,只需添加新的訪問者實現,無需修改 AST 節點結構。

案例 2:文件系統操作

文件系統中的目錄結構(文件、文件夾)作為元素,訪問者可以實現文件大小統計、權限檢查、病毒掃描等不同操作。不同的操作邏輯集中在對應的訪問者類中,文件系統結構保持穩定。

案例 3:電商系統價格計算

商品對象(普通商品、打折商品、組合商品)構成對象結構,價格計算訪問者可以處理不同類型商品的價格計算邏輯。促銷策略變化時,只需修改或新增訪問者實現。

(3)與其他模式的協作

- 組合模式:常與訪問者模式結合使用,處理樹形結構的元素遍歷(如文件系統、組織結構)

- 迭代器模式:對象結構可以使用迭代器來遍歷元素,訪問者負責具體操作

- 策略模式:訪問者的不同實現可以視為不同的策略,實現算法的動態切換

四、實現步驟與代碼優化

(1)標準實現步驟

- 定義抽象元素接口,聲明

accept()方法 - 實現具體元素類,實現

accept()方法并調用訪問者的對應方法 - 定義抽象訪問者接口,聲明各具體元素的訪問方法

- 實現具體訪問者,實現對各元素的操作邏輯

- 實現對象結構,管理元素集合并提供遍歷訪問的方法

(2)泛型優化實現

通過泛型可以簡化訪問者接口的定義,避免為每個具體元素定義單獨的訪問方法:

java

public interface Visitor<T extends Element> {void visit(T element);

}public class GenericAreaVisitor implements Visitor<Circle>, Visitor<Square> {@Overridepublic void visit(Circle element) {// 處理圓形}@Overridepublic void visit(Square element) {// 處理正方形}

}

(3)類型安全的改進

使用 Java 的instanceof進行類型判斷是常見的非安全實現,更好的做法是通過雙分派機制天然支持類型安全:

java

// 反模式:在訪問者中使用類型判斷

public void visit(Element element) {if (element instanceof Circle) {// 處理圓形} else if (element instanceof Square) {// 處理正方形}

}// 正確做法:通過具體元素類型的方法重載

public interface Visitor {void visit(Circle circle);void visit(Square square);

}

(4)對象結構的擴展

對象結構可以是任何復雜的數據結構,如:

- 集合類(List、Set)

- 樹形結構(二叉樹、N 叉樹)

- 圖結構

關鍵是要提供統一的遍歷接口,讓訪問者可以對所有元素進行操作。

五、優缺點深度分析

(1)核心優勢

- 分離關注點:數據結構與操作邏輯解耦,元素類專注于數據表示,訪問者專注于操作實現

- 易于擴展:新增操作只需添加新的訪問者,無需修改現有元素和對象結構

- 集中操作邏輯:相關操作集中在訪問者類中,避免代碼重復和邏輯分散

- 支持復雜操作:可以在訪問者中維護復雜的上下文狀態,實現跨元素的操作(如統計、匯總)

(2)潛在缺點

- 對象結構變化困難:如果經常需要新增元素類型,需要修改所有訪問者接口和實現,違反開閉原則

- 復雜度提升:增加了新的抽象層次(訪問者接口、對象結構),可能導致系統理解難度增加

- 雙分派依賴:實現依賴于編程語言對雙分派的支持(Java 通過方法重載和動態綁定實現)

- 元素與訪問者耦合:具體元素需要知道具體訪問者的存在,破壞了一定的封裝性

(3)使用權衡

- 當操作變化頻繁而元素類型穩定時,優先選擇訪問者模式

- 當元素類型經常增加時,訪問者模式會導致頻繁修改,此時應考慮其他模式(如策略模式、模板方法模式)

- 對于簡單系統,過度使用訪問者模式可能導致不必要的復雜性

六、最佳實踐與常見陷阱

(1)設計原則遵循

- 開閉原則:新增操作符合開閉原則,但新增元素違反開閉原則

- 單一職責:確保訪問者專注于單一類型的操作(如面積計算訪問者、周長計算訪問者分離)

- 依賴倒置:抽象元素和抽象訪問者之間建立依賴,具體類依賴抽象接口

(2)代碼實現規范

- 元素類的穩定性:確保元素類不會頻繁新增方法,否則訪問者接口需要不斷修改

- 訪問者的原子性:每個訪問者實現單一的操作邏輯,避免職責混雜

- 對象結構的遍歷:提供清晰的遍歷接口,支持順序、遞歸、迭代等不同遍歷方式

- 異常處理:在訪問者方法中定義統一的異常處理策略,避免污染元素類

(3)常見陷阱規避

- 避免過度抽象:如果只有一兩個操作,無需引入訪問者模式,直接在元素類中實現更簡單

- 注意雙分派實現:確保

accept()方法正確調用訪問者的具體方法,避免類型擦除問題 - 處理循環依賴:元素類與訪問者類之間存在雙向依賴,需通過抽象接口解耦

- 性能考量:對于大規模對象結構,頻繁的方法調用可能帶來性能開銷,需進行性能測試

(4)與其他模式的對比

| 模式 | 核心區別 | 適用場景 |

|---|---|---|

| 策略模式 | 封裝算法家族,運行時切換算法 | 單一對象的算法變化 |

| 責任鏈模式 | 鏈式處理請求,避免請求發送者與接收者耦合 | 多級處理流程 |

| 訪問者模式 | 分離數據結構與操作,支持對多元素的復雜操作 | 對象結構穩定但操作多變 |

七、Java 實現的深度優化

(1)使用 Java 8函數式接口改進

可以將簡單的訪問操作封裝為函數式接口,簡化代碼結構:

java

@FunctionalInterface

public interface ElementVisitor {void visit(Element element);

}// 使用示例

element.accept(visitor -> {if (visitor instanceof AreaVisitor) {// 處理邏輯}

});

(2)結合反射實現動態訪問

對于元素類型不確定的場景,可以通過反射動態調用訪問方法:

java

public void dynamicVisit(Element element, Visitor visitor) {try {Method method = visitor.getClass().getMethod("visit", element.getClass());method.invoke(visitor, element);} catch (NoSuchMethodException | IllegalAccessException | InvocationTargetException e) {// 處理不支持的元素類型}

}

(3)處理元素的繼承層次

當元素存在繼承關系時,訪問者可以通過重載方法處理不同層次的元素:

java

public class ThreeDCircle extends Circle {private int zCoordinate;// 新增三維相關屬性和方法

}public class ThreeDAreaVisitor implements Visitor {@Overridepublic void visit(Circle circle) {// 處理二維圓形}public void visit(ThreeDCircle circle) {// 處理三維圓形}

}

(4)線程安全考慮

如果對象結構會被多線程訪問,需要在遍歷和操作時考慮線程安全:

- 使用并發容器管理元素集合

- 在訪問者中使用 ThreadLocal 存儲上下文狀態

- 對共享狀態進行同步控制

八、演進與替代方案

(1)模式演進

隨著函數式編程的普及,訪問者模式的一些場景可以通過 Lambda 表達式簡化,但核心的分離思想依然重要。在復雜企業級應用中,訪問者模式常與 Memento 模式(備忘錄模式)結合實現對象狀態的復雜操作。

(2)替代方案

當訪問者模式不適用時,可以考慮以下方案:

- 直接方法調用:在元素類中直接實現操作方法,適合簡單場景

- 策略模式:將操作封裝為策略對象,通過上下文類調用,適合單一對象的算法變化

- 解釋器模式:用于處理復雜的語法結構操作,如表達式求值

(3)未來發展

隨著 Java 語言特性的增強(如模式匹配、record 類),訪問者模式的實現可能會更加簡潔。但核心的設計思想 —— 分離數據與操作,將始終是軟件設計中的重要原則。

九、總結與實踐建議

訪問者模式是應對復雜對象結構操作的有效工具,其核心價值在于解耦數據表示與操作邏輯,使得系統在操作擴展時具備良好的靈活性。在實踐中,需要注意以下幾點:

- 適用場景判斷:確保對象結構穩定且操作多變,避免過度設計

- 接口設計:抽象元素和抽象訪問者的接口需要精心設計,平衡擴展性和易用性

- 代碼組織:將相關的訪問者類集中管理,便于維護和擴展

- 文檔說明:清晰說明訪問者模式的應用點,幫助團隊成員理解設計意圖

當我們在電商系統中實現復雜的促銷計算,在 CAD 軟件中處理圖形元素的多種操作,或者在編譯器中構建語義分析模塊時,訪問者模式都能發揮其獨特的優勢。理解其雙分派的本質,掌握元素與訪問者的解耦技巧,將使我們在面對復雜對象結構時能夠設計出更具彈性的系統架構。

通過合理運用訪問者模式,我們不僅能夠寫出結構清晰的代碼,更能深刻理解 “數據與行為分離” 這一重要的設計哲學,為應對復雜系統的設計挑戰打下堅實的基礎。

教程 | Excel文檔自動批量AI文檔生成實戰,中級開篇)

)

)

)