在AI產品經理的能力模型中,我最想提的差異化關鍵點,就是“人文素養和靈魂境界”。

1

為什么“人文素養和靈魂境界”非常重要?

一、“人文素養和靈魂境界”如何影響AI產品設計?

例1:面對一個具體的AI場景,可能會需要體系化的文科知識背景

1)亞馬遜的Alexa

為了讓 Alexa 擁有「人」的性格,亞馬遜找了很多女性來做性格塑造——

- Alexa 的原始回應組織:由擁有創意寫作碩士學位的米歇爾.里根.蘭森負責;

- 回應趨近消費者的期望:由專門從事人格科學研究的心理學畢業生法拉赫.休斯頓負責;

- 另外,米歇爾.里根.蘭森手下還有一大幫劇作家、詩人、小說家和音樂家,他們每一周的「出品」都會被整合到 Alexa 的人格設定里面去。

2)倫理學:在養老院里,有2個老人,一個要看新聞臺,一個要看體育臺,機器人該怎么辦?

3)心理學:AI機器人被用戶給教壞了(有種族歧視、臟話等等),怎么解決?心理學上,小孩子會有“依戀對象”(比如媽媽),在被教育提升時,她說的話占絕對領先的權重(比如90%);所以,也可以設定某個群體/個體的用戶,對某個具體的AI機器人有更大的影響力權重。

例2:AI機器人,應該是“有趣”還是“有用”?

大家知道,作為行業內知名度比較高的2個AI機器人,小冰和度秘曾經的定位重心是不同的(現在已經本質上不一樣了),前者最開始主要是“有趣”(先抓住用戶,再提供更多價值),后者主要是“有用”(能解決實際用戶問題的前提下,也會優化更友好的用戶交互體驗)。這2個方向,不能說對錯,但至少,如果作為其設計者/AI產品經理,首先得有明確的個人認知,否則容易跟著別人的想法變,就沒法做事了。

例3:做AI產品設計時(特別是機器人相關產品),能否只重點考慮理性功能/價值,而部分忽略感性功能/價值?

對于AI/機器人產品,“必然”會帶來感性角度的用戶體驗,而且這不是以AI產品經理自身的意志為轉移的! 也就是說,一旦AI產品經理沒考慮感性角度的用戶體驗問題,很可能會給用戶帶來感性傷害。

這方面,最經典的一個概念就是“恐怖谷**(Uncanny Valley)”

“恐怖谷”理論,最早是于1970年由日本機器人專家森政弘)提出的:當機器人與人類的相似度極低(如上圖的“工業機器人”)時,人們對它沒有太多的情感反應;當這些非人的物體開始被賦予一些人類的特征,在外形和動作上同人類逐漸接近時(如上圖的“人形機器人”),人們對它的親近感和好感度會逐漸增加;但當它與人類相像超過一定程度,人們對它的好感反而會下降,呈現一個情感反應的低谷,即“恐怖谷”;當它與人類的相似度繼續上升,人們對它的好感會再次回到正面。

日本機器人學者黑石浩,就制作了一個和他一樣長相的機器人(見下圖),是不是有點恐怖呢?(如何區分誰是機器人?看眼睛。)

多說一點,如何避免跌入“恐怖谷”呢?行業內,規避恐怖谷效應的策略主要有兩類。

一類是將人物特征“非人化/卡通化”,使其不像真人,從而保持在恐怖谷左側的曲線上。Pixar工作室的作品多采用這個策略,比如2004年的電影《超人總動員》。

另一類策略則是從真人入手,通過動作表情捕捉反向生成動畫角色,使角色極度像真人,從而“跳過”恐怖谷到達右側的曲線上。 比如電影《阿凡達》中的潘多拉星球人,還比如電影《本杰明巴頓奇事》里老年Brad Pitt的角色塑造——老年嬰兒Brad Pitt是通過對Brad Pitt真人捕捉附加到CG版Brad Pitt上實現的,CG直接刻畫真人也達到了非常高的水平,可以說是電影CG特效的巔峰之作。(更多信息可參考文章《詭異的恐怖谷效應》)

電影《阿凡達》

電影《本杰明巴頓奇事》

正如巨著《哥德爾、埃舍爾、巴赫:集異壁之大成》(Godel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid,簡稱GEB)的作者侯世達(Douglas Hofstader)所說——

在這些例子之上,我個人真正想表達的是——

二、對“人文素養和靈魂境界是否重要”,3位AI產品經理的實際感受和回應

- AI產品經理-甲(剛轉型成AI產品經理3個月,初級職位):互聯網產品經理也需要人文素養,為什么要特別提出這點?

- AI產品經理-乙(轉型成AI產品經理已24個月):AI產品經理,需要具備的能力素質有很多項,比如了解AI技術邊界、有成本意識、有人文素養……

- AI產品經理-丙(剛轉型AI產品經理3個月,但在負責整個事業線):AI產品經理和互聯網產品經理相比,能力要求方面,最大的不同是什么?只說一點——“人文素養”。

從以上3個真實案例中,對比感受出

- 剛轉型AI產品經理不久的初級PM,由于能力經驗和負責事務的level相對初級,對“人文素養和靈魂境界”并沒有特別的感觸。

- 轉型AI產品經理已相對熟練的PM同學,正開始對“人文素養和靈魂境界”有所重視,但還只是把她當作能力素質項之一來看待。

- 而對于需要站在最高角度看待AI產品的高級PM來說,即使轉型AI的時間較短,但由于綜合能力視野更強,能很快的發現“人文素養和靈魂境界”可能是對AI產品用戶體驗影響最大的根本素質項。

某種意義上說,能力模型的意義是,決定了我們工作輸出價值的上限和下限。比如,產品經理的常規能力要求、AI相關知識能力以及垂直行業認知等能力項,決定了我們將來工作產出和個人成就的下限,但 “人文素養和靈魂境界”,將會決定我們將來工作產出和個人成就的上限。 也就是說,如果你只是想成為普通的AI產品經理,可以忽略“人文素養和靈魂境界”的提升,但如果你想成為TOP 5%、甚至TOP 1%的AI產品經理,就一定不能忽視這個方面了。

三、“人文素養和靈魂境界”,對AI產品經理的人生質量也會有影響。

有一個可怕的現實,可能很多人并未察覺:我們作為AI產品經理從業者,工作中必然會需要去設計AI機器人的所思/所想/所為,潛移默化的,我們有可能會在“模擬AI機器人”的過程中,讓自己變得越來越像機器人。

有2個相關的現象:

- 很多長年使用電腦/手機等電子產品的人群,比如超過35歲的互聯網從業者,面部肌肉會非常僵硬,看似已經部分的失去了“做表情”的能力,甚至夸張的說,失去了對“情感”的感知和表達的能力。

- 有些朋友發現一個有點奇怪的現象:本以為AI產品經理會更活躍/外向一些,但很多AI產品經理同學,表現得過于內斂、缺乏激情或者打動人的閃光點。

就像某位大佬說:我不擔心機器會變得像人類,我反而擔心人類會變得像機器一樣(沒有情感)。

也就是說,如果我們有過多的“邏輯性”和“思維束縛”,但缺乏“人文素養和靈魂境界”方面的內涵,可能會造成一個非常嚴重的后果——讓我們自己的人生(家庭/生活),最終都不夠幸福,至少不是我們美好愿景所期望的那樣——這真的不是我們想看到的結果。

如何提高“人文素養和靈魂境界”

“人文素養和靈魂境界”,不是一朝一夕能速成的,最重要的,是多和自己身邊“正心誠意”、靠譜的牛人互動學習,潛移默化的提升。另外,每周日,我會在知識星球“AI產品經理大本營”里分享一些相對超越性的理念或心法,稱作**“周日換頻道”系列文章**;這些內容,不一定適合每個人,但希望能激發大家自己的思想和靈感。

AI產品經理的“人文素養和靈魂境界”,是否有一定的評判標準?

這是某個社群同學曾提出的問題;這里,只是說下我的個人認知,供大家參考——

一、是否能有自己的感性認知?(涉及價值觀;有思想源頭)

類似前文提到的AI機器人(小冰vs 度秘)的例子,兩者定位重心是不同的,“有趣”或“有用”,都是可以選擇的方向;這里有點涉及每個人的不同價值觀,不能說哪個一定對或錯,但至少,如果作為其設計者/AI產品經理,首先得有自己的明確認知。

不過,需要注意的是,這種涉及價值觀的感性認知,應該是有其思想源頭的,不論是東方的儒釋道,還是西方的某些思想,都可以;但最好不是“我就是這么認為的”這種空中樓閣式的論斷。

二、有了自己的感性認知方向之后,能否有獨到的insight?

什么叫“獨到的insight”?就像我經常說的,是否有跟主流觀點相反的、或者更深一層的認知(英文表述叫unpopular opinion)?

比如,提到足球運動員,可能大眾常規認知會覺得他們是頭腦簡單、四肢發達的肌肉男,但是,世界頂級足球運動員齊達內就曾說,“足球是一項腦力運動”,因為他們需要不斷的觀察場上形勢(比如哪里有傳球空檔)、隊友和對方球員的動向等等,運動能力其實是實踐他們腦力判斷的工具。

還比如,業內對于AI聊天機器人產品的衡量指標,一般首先會想到(沿用)小冰首先提出的“CPS”概念(Conversations Per Session,即一次完整聊天期間的連續對話輪次)。個人認為,在聊天機器人領域早期,用CPS來驅動產品技術優化是可以的,但是,要真正商業化落地,CPS是不夠的,比如,如果某款兒童聊天機器人(不論實體或虛擬)通過5輪(對話)交互,就能引導一個小孩調整某個不良行為習慣,為什么一定要用更多的交互次數呢?也就是說,最好還是應該從效果角度出發,而不能為了交互次數而交互次數。

這類“跟主流觀點相反的、或者更深一層的認知”,可能并不是100%正確,或者未來被他人或自己推翻,但是,這都不會掩蓋其自身的價值。

三、有了獨到insight之后,是否能將宏觀、抽象的認知,細化落地到具體的AI產品調性和體驗feature設計?

一、案例 | AI應用時面臨的法律問題和風險

二、現狀 | 各國對AI法律政策問題的探索

三、未來 | AI可能如何影響法律

最終細化到具體的產品feature層面,詳見“四、落地 | 以上內容對AI產品經理有何實際借鑒意義”中的“4、產品體驗細節設計”,比如——

1)充分考慮女性、兒童、殘疾人、少數族群等易被忽視群體的利益,并對道德和法律的極端情況設置特別的判斷規則。特別是聊天對話類產品。

2)體驗流程中,如果涉及隱私,需要“明確提醒用戶并征得用戶同意”,以及“告知用戶收集XX隱私信息的期限和方式”,而且,用戶有權(有操作入口)拒絕企業對其進行畫像等自動化決策(即,不能像Facebook那樣,先斬后奏,讓用戶先使用、然后才能關閉相關功能)。

以上AI產品經理“人文素養和靈魂境界”的3條評判標準,雖然不一定全面或正確,但應該是可供大家實操/check的。

最后多分享一點,所謂評判標準,其實還是“仁者見仁智者見智”的事情——具備“仁”的人,才能夠看到別人身上的“仁”,具備“智”的人,才能夠看到別人身上的“智”。也就是說,你有什么,你才能看到什么。

如何轉行/入門AI產品經理?

現在社會上大模型越來越普及了,已經有很多人都想往這里面扎,轉行/入門AI產品經理,但是卻找不到適合的方法去學習。

作為一名資深碼農,初入大模型時也吃了很多虧,踩了無數坑。現在我想把我的經驗和知識分享給你們,幫助你們學習AI大模型,能夠解決你們學習中的困難。

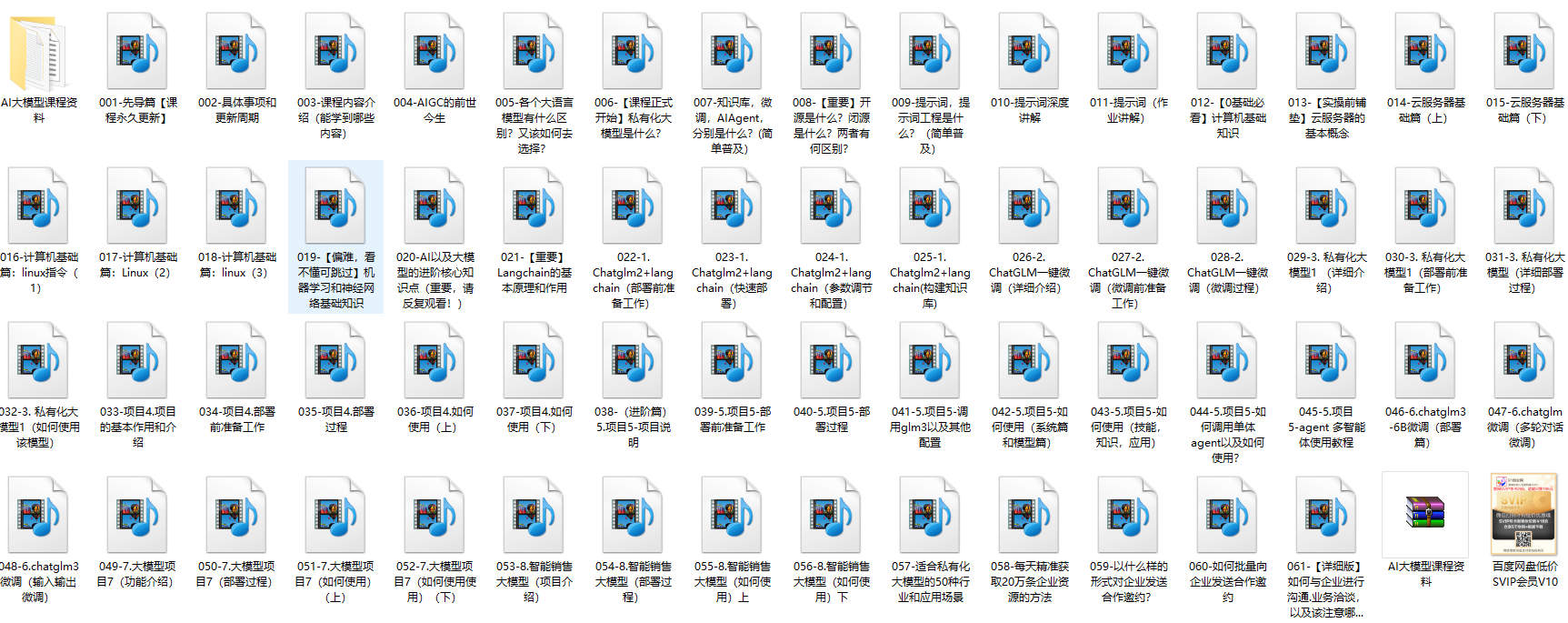

我已將重要的AI大模型資料包括市面上AI產品經理入門手冊、AI大模型各大白皮書、AGI大模型系統學習路線、AI大模型視頻教程、實戰學習,等錄播視頻免費分享出來,需要的小伙伴可以掃取。

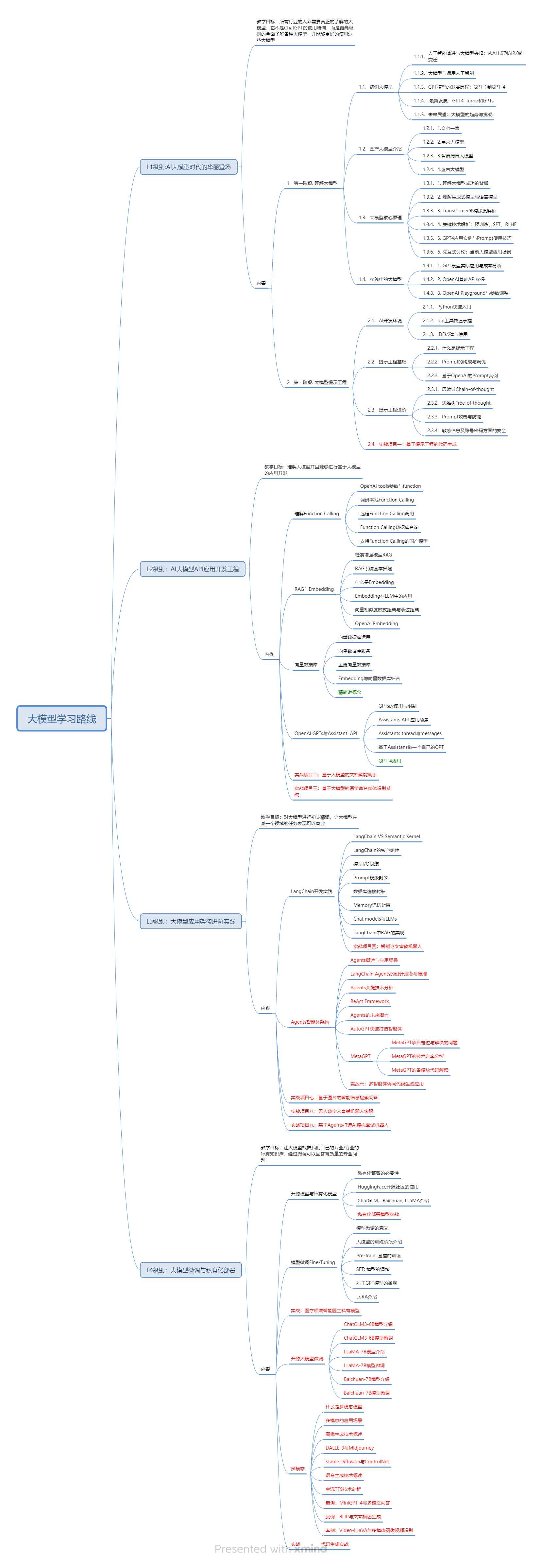

一、AGI大模型系統學習路線

很多人學習大模型的時候沒有方向,東學一點西學一點,像只無頭蒼蠅亂撞,我下面分享的這個學習路線希望能夠幫助到你們學習AI大模型。

二、AI產品經理入門手冊

三、AI大模型視頻教程

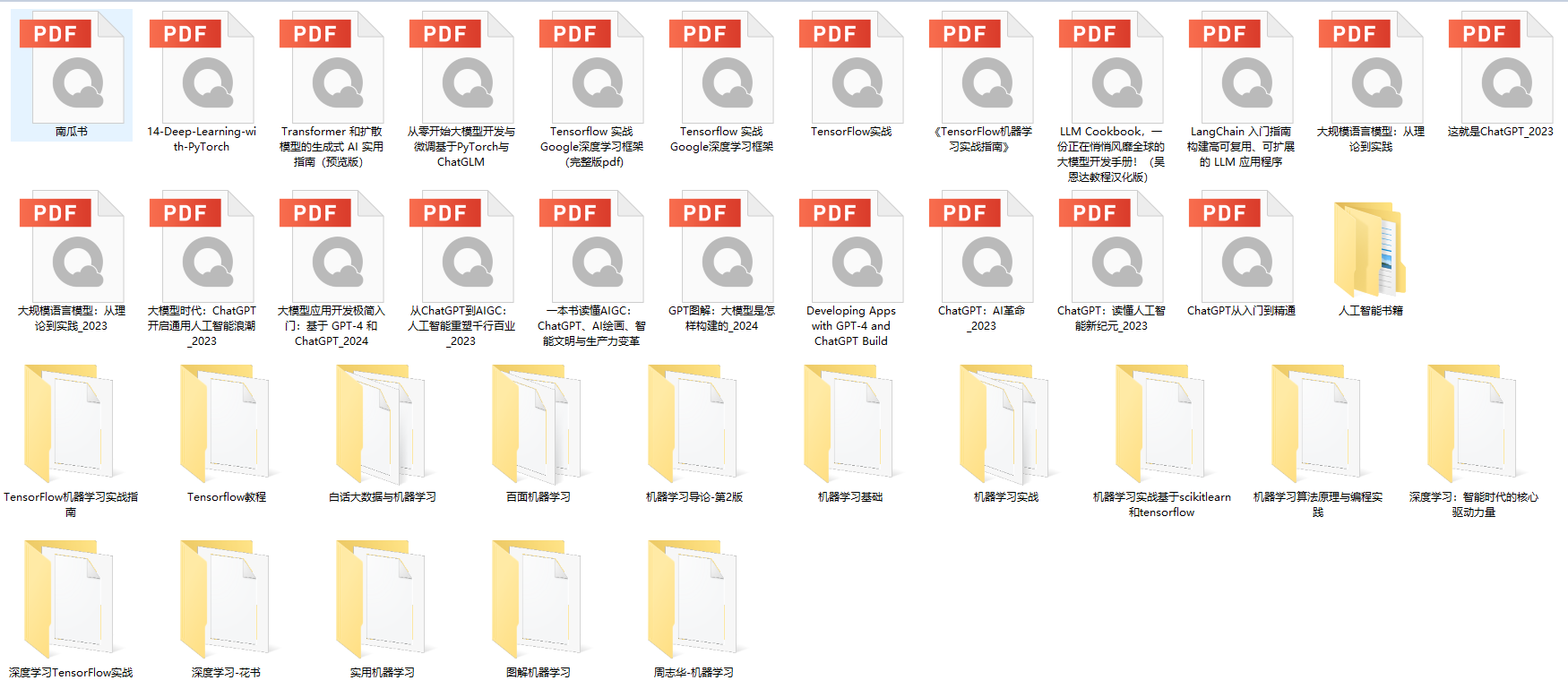

四、AI大模型各大學習書籍

五、AI大模型各大場景實戰案例

六、結束語

學習AI大模型是當前科技發展的趨勢,它不僅能夠為我們提供更多的機會和挑戰,還能夠讓我們更好地理解和應用人工智能技術。通過學習AI大模型,我們可以深入了解深度學習、神經網絡等核心概念,并將其應用于自然語言處理、計算機視覺、語音識別等領域。同時,掌握AI大模型還能夠為我們的職業發展增添競爭力,成為未來技術領域的領導者。

再者,學習AI大模型也能為我們自己創造更多的價值,提供更多的崗位以及副業創收,讓自己的生活更上一層樓。

因此,學習AI大模型是一項有前景且值得投入的時間和精力的重要選擇。

880和張宇1000題應該怎么選擇?)

)

)

![【BUUCTF-PWN】7-[第五空間2019 決賽]PWN5](http://pic.xiahunao.cn/【BUUCTF-PWN】7-[第五空間2019 決賽]PWN5)

)

![[單master節點k8s部署]17.監控系統構建(二)Prometheus安裝](http://pic.xiahunao.cn/[單master節點k8s部署]17.監控系統構建(二)Prometheus安裝)