一、緒論

1.1 數據結構的概念和作用

1.2 B樹的起源和應用領域

二、B樹的基本原理

2.1 B樹的定義和特點

2.2 B樹的結構和節點組成

2.3 B樹的插入

2.4 B樹的刪除操作

三、B樹的優勢和應用

3.1 B樹在數據庫系統中的應用

3.2 B樹在文件系統中的應用

3.3 B樹在內存管理中的應用

四、B樹的變種及優化

4.1 B+樹的特點和區別

4.2 B*樹的優化策略

4.3 多路平衡查找樹的比較

4.4 B樹在實際項目中的性能評估

五、B樹算法的實現與性能分析

5.1 B樹的代碼實現

5.2 B樹的時間復雜度分析

一、緒論

1.1 數據結構的概念和作用

在計算機科學中,數據結構是一種數據組織、管理和存儲的格式。它是相互之間存在一種或多種特定關系的數據元素的集合。通常情況下,精心選擇的數據結構可以帶來更高的運行或者存儲效率。數據結構往往同高效的檢索算法和索引技術相關。

數據結構研究的是數據的邏輯結構和數據的物理結構以及它們之間的相互關系。它包含三個方面的內容:即數據的邏輯結構、數據的存儲結構和數據的操作,只有這三個方面的內容完全相同,才能成為完全相同的數據結構。

邏輯結構:主要研究數據元素之間的邏輯關系,包括集合、線性結構、樹形結構和圖形結構等。這些邏輯結構描述了數據元素之間的前后關系,與它們在計算機中的存儲位置無關。

物理結構:關注數據結構在計算機硬件物理存儲空間中的結構,常見的物理結構包括順序存儲結構和鏈式存儲結構。順序存儲結構通過物理位置上的相鄰來體現邏輯上的相鄰,而鏈式存儲結構則通過指針來連接邏輯上相鄰的數據元素。

數據結構的選擇對于程序的運行效率和存儲效率有著重要影響。通過精心選擇合適的數據結構,可以顯著提高程序的性能。例如,某些數據結構可能更適合于高效的檢索算法和索引技術,從而加快數據的查詢速度。

此外,數據結構還涉及到對數據的抽象運算,即定義在數據結構上的一系列操作。這些操作確保經過運算后得到的新結構仍保持原來的結構類型,從而使得數據的處理和操作更加靈活和高效。

綜上所述,數據結構是計算機科學中用于描述和組織數據的一種方式,它通過定義數據元素之間的關系以及數據的存儲方式,為程序設計和算法實現提供了基礎和框架。

1.2 B樹的起源和應用領域

B樹,最早是由德國計算機科學家Rudolf Bayer等人于1972年在論文 《Organization and Maintenance of Large Ordered Indexes》提出的,不過筆者看了原文,發現作者也沒有解釋為什么就叫B-trees了。

國內很多人喜歡把B-tree譯作B-樹,其實,這是個非常不好的直譯,很容易讓人產生誤解。如人們可能會以為B-樹是一種樹,而B樹又是一種樹。而事實上是,B-tree就是指的B樹,目前筆者理解B的意思為平衡。

B樹的出現是為了彌合不同的存儲級別之間的訪問速度上的巨大差異,實現高效的 I/O。平衡二叉樹的查找效率是非常高的,并可以通過降低樹的深度來提高查找的效率。但是當數據量非常大,樹的存儲的元素數量是有限的,這樣會導致二叉查找樹結構由于樹的深度過大而造成磁盤I/O讀寫過于頻繁,進而導致查詢效率低下。另外數據量過大會導致內存空間不夠容納平衡二叉樹所有結點的情況。B樹是解決這個問題的很好的結構

這種數據結構常被應用在數據庫和文件系統的實現上。

二、B樹的基本原理

2.1 B樹的定義和特點

在計算機科學中,B樹(英語:B-tree)是一種自平衡的樹,能夠保持數據有序。這種數據結構能夠讓查找數據、順序訪問、插入數據及刪除的動作,都在對數時間內完成。B樹,概括來說是一個一般化的二叉查找樹(binary search tree),可以擁有多于2個子節點。與自平衡二叉查找樹不同,B樹為系統大塊數據的讀寫操作做了優化。B樹減少定位記錄時所經歷的中間過程,從而加快存取速度。B樹這種數據結構可以用來描述外部存儲。

一棵m階的B-樹,或為空樹,或為滿足下列特性的m叉樹:

(1)樹中每個結點至多有m棵子樹(m>=2)。

(2)除非根結點為葉子結點,否則至少有兩棵子樹。

(3)除根之外的所有非終端結點至少有┌m/2┐棵子樹。

(4)每個結點存放至少m/2-1(取上整)和至多m-1個關鍵字;(至少2個關鍵字)

(5)非葉子結點的關鍵字個數 = 指向兒子的指針個數-1;

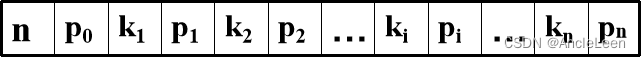

(6)所有的非終端結點的結構如下:

P[1], P[2], …, P[M];其中P[1]指向關鍵字小于K[1]的子樹,P[M]指向關鍵字大于K[M-1]的子樹,其它P[i]指向關鍵字屬于(K[i-1], K[i])的子樹;

(7)所有葉子結點在同一個層次上,且不含有任何信息。

2.2 B樹的結構和節點組成

理解B-tree的結構,最先應先理解什么是B樹的階?

B樹中一個節點的子節點數目的最大值,用m表示,假如最大值為10,則為10階,如圖:

方法——判斷字符串是否全由大寫字母組成)

)

)