JSX 的本質

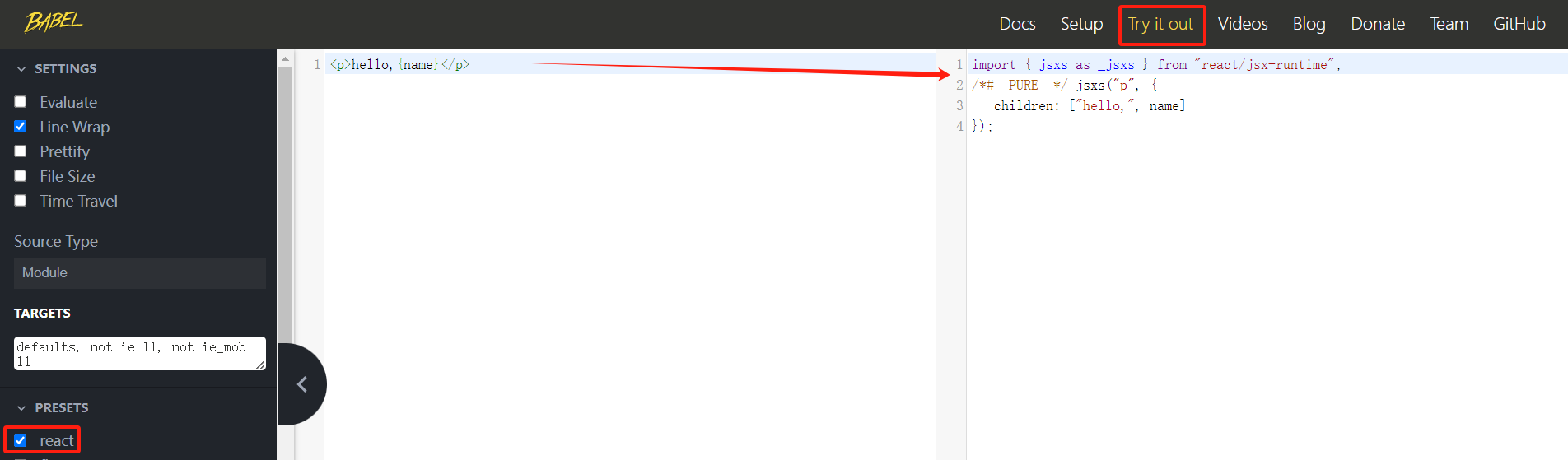

JSX 代碼本身并不是 HTML,也不是 Javascript,在渲染頁面前,需先通過解析工具(如babel)解析之后才能在瀏覽器中運行。

babel官網可查看 JSX 解析后的效果

更早之前,Babel 會把 JSX 轉譯成一個 React.createElement() 函數調用,功能與現在的 jsxs 函數類似

React.createElement() 的語法

相當于 vue 的 h 函數

- 第1個參數:標簽名(字符串),或組件(變量)

- 第2個參數:屬性為key 的對象

- 之后的參數是子元素,多個子元素,也可以用數組包裹放在第三個元素的位置

- 返回 vnode

例如

const element = (<h1 className="greeting">Hello, world!</h1>

);

會被Babel 轉譯為

const element = React.createElement('h1',{className: 'greeting'},'Hello, world!'

);

React.createElement() 會創建對象

// 注意:這是簡化過的結構

const element = {type: 'h1',props: {className: 'greeting',children: 'Hello, world!'}

};

這些對象被稱為 “React 元素”。它們描述了你希望在屏幕上看到的內容。React 通過讀取這些對象,然后使用它們來構建 DOM 并保持隨時更新。

SyntheticEvent 合成事件機制

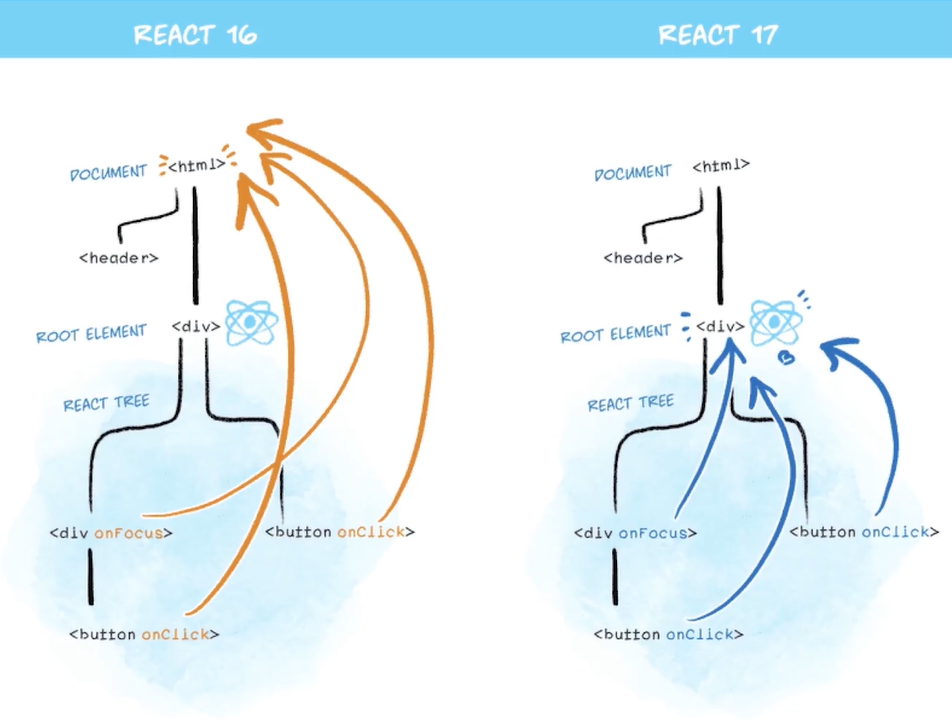

react 中的事件,不是原生事件(vue 中是原生事件),而是SyntheticEvent 合成事件。

為什么要用合成事件機制 ?

- 更好的兼容性和跨平臺(自定義封裝的合成事件對象,更方便添加兼容性和跨平臺的相關代碼)

- 統一掛載到 document 或 id 為root 的根節點 (從 react 17 開始是 root ),可以減少內存消耗,避免頻繁解綁

- 方便事件的統一管理(如事務機制)

為什么從 react 17 開始,要改為綁定到 root?

因為這樣更利于多個 React 版本并存,例如微前端。

組件渲染過程

- 通過 props ,state 初始化變量

- 通過 render() 函數生成虛擬節點 vnode

- 通過 patch(elem, vnode) 函數(不一定叫 patch,具體可能是其他名字,功能相同)渲染頁面

組件更新過程

- 通過 setState(newState) 修改響應式變量,生成 dirtyComponents (可能有子組件)

- 通過 render() 函數生成虛擬節點 vnode

- 通過 patch(elem, vnode) 函數(不一定叫 patch,具體可能是其他名字,功能相同)渲染頁面

更新的 patch 分為兩個階段

- reconciliation 階段-執行 diff 算法,純 JS 計算

- commit 階段-將 diff 結果渲染 DOM

之所以分為了兩個階段,是為了方便 fiber 優化性能

fiber 優化性能的原理

fiber 是 React 的內部運行機制

- 將 reconciliation 階段拆分成多個任務(commit 階段無法拆分)

- 當 DOM 需要渲染時暫停 reconciliation 中的任務,等無需進行 DOM 渲染時繼續執行 reconciliation 中的任務

通過 window.requestIdleCallback 可獲知 DOM 是否需要渲染,但 window.requestIdleCallback 有的瀏覽器不支持,所以在不支持window.requestIdleCallback 的瀏覽器上,無法使用 fiber 優化性能

哪些場景需要 fiber 優化性能 ?

因 JS 是單線程,且和 DOM 渲染共用一個線程,當組件足夠復雜,組件更新時,計算和渲染的壓力都很大,同時再有 DOM 操作需求(動畫,鼠標拖拽等),就很容易出現頁面卡頓(DOM 渲染等待 JS 計算)

搭建多群組聯盟鏈)

![[Redis]基本全局命令](http://pic.xiahunao.cn/[Redis]基本全局命令)

)