一、局域網與廣域網

1、局域網

(1)定義

????????將有限地理范圍內的多臺計算機通過傳輸媒體連接,借助網絡軟件實現設備間通信與資源共享的通信網絡

(2)特點

1.地理范圍小:通常為數百米至數公里內。

2.傳輸速率高:早期 10-100Mb/s,目前 1000Mb/s(千兆)已普及,可支持語音、圖像、視頻等高速數據交換。

3.誤碼率低:采用短距離基帶傳輸,搭配高質量傳輸媒體,保障傳輸質量。

4.設備構成簡單:以 PC 為主體,含終端和外設,一般不設主骨干網。

5.易管理與擴展:協議簡單、結構靈活,建網成本低、周期短。

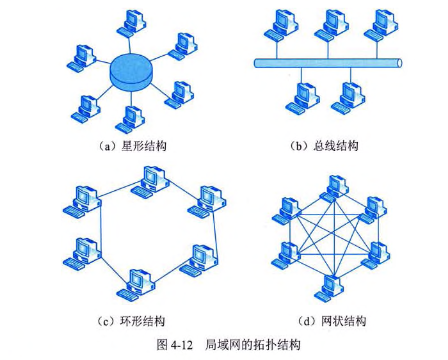

(3)?四種主要拓撲結構

星形結構:以網絡交換設備為樞紐,所有節點均連接至樞紐,類似 “蜘蛛網”。

總線結構:用一條共享通信線路(如同軸電纜)連接所有節點,傳統以太網(Ethernet)屬此類。

環形結構:共享線路呈閉合環狀,節點僅與相鄰兩節點直接相連,信息需經中間節點傳遞。

網狀結構:任意節點間均有物理通信線路連接,節點故障不影響其他節點,但布線復雜、成本高。

2、以太網

????????以太網核心采用帶沖突檢測的載波監聽多路訪問(CSMA/CD)技術,該技術通過 “載波監聽” 減少沖突概率,再通過 “沖突檢測” 處理未避免的沖突,具體內容如下:

基礎

(1)載波監聽(減少沖突概率)

通過不同監聽算法判斷信道狀態并決定發送時機,三種核心算法的邏輯與特點如下表所示:

| 監聽算法 | 信道空閑時的操作 | 信道忙時的操作 | 核心特點 |

|---|---|---|---|

| 非堅持型 | 立即發送 | 等待隨機值 N 后重新監聽 | 減少沖突,但降低信道利用率 |

| 1 - 堅持型 | 立即發送 | 繼續監聽 | 提高信道利用率,但沖突概率增大 |

| P - 堅持型 | 以概率 P 發送,概率 (1-P) 延遲 1 個網絡傳輸時延 | 繼續監聽 | 平衡沖突與利用率,但算法復雜 |

(2)沖突檢測(處理未避免的沖突)

載波監聽無法完全消除沖突,因此采用 “邊發邊聽” 機制處理沖突:

- 檢測邏輯:發送節點在傳輸數據的同時,會接收自身發送的信號并與原數據對比;

- 沖突響應:若發現接收信號與原數據不同(判定為沖突),立即停止發送,并發出沖突阻塞信號;

- 后續操作:所有節點收到阻塞信號后,均隨機等待一段時間,再重新進入載波監聽階段,嘗試再次發送。

分類

以太網核心介質訪問技術(CSMA/CD)

- 工作流程:先偵聽信道→信道空閑則發送→發送時 “邊發邊聽” 檢測沖突→若沖突則立即停止發送并發出阻塞信號→所有節點隨機等待(采用二進制指數退避算法降低重沖突概率)后重新偵聽。

- 核心作用:通過競爭方式分配信道資源,實現多節點對共享傳輸介質的有序使用。

| 標準規范 | 俗稱 | 傳輸速率 | 核心傳輸介質 | 關鍵子類型 / 特點 |

|---|---|---|---|---|

| IEEE 802.3 | 標準以太網 | 10Mb/s | 細同軸電纜、雙絞線(非屏蔽,3 類線)、光纖 | - 子類型:10Base5(粗同軸)、10Base2(細同軸)、10Base-T(雙絞線)、10Base-F(光纖) - 10Base-T 是成功標準,10Base-F 利用光纖優勢提升傳輸性能 |

| IEEE 802.3u | 快速以太網 | 100Mb/s | 非屏蔽雙絞線(5 類線)、屏蔽雙絞線、光纖 | - 子類型: 1. 100BaseTX:用 2 對 5 類非屏蔽雙絞線,最多支持 2 個中繼器 2. 100BaseFX:2 束多模光纖,無中繼時最大傳輸距 400m 3. 100BaseT4:用 4 對 3 類非屏蔽雙絞線,兼容舊線纜 - 特點:向下兼容 IEEE 802.3,仍用 CSMA/CD |

| IEEE 802.3z | 千兆以太網 | 1000Mb/s | 光纖(多模 / 單模)、寬帶同軸電纜、非屏蔽雙絞線(5 類線,半雙工模式) | - 物理層重新定義,維持 CSMA/CD 協議 - 光纖傳輸距:多模 500m、單模 2000m;5 類 UTP 傳輸距 100m - 拓撲:以交換機為中心的星形結構,多用于交換機間或交換機與超級服務器的高速連接 |

3、無線局域網

????????無線局域網(WLAN)通過多種關鍵技術實現無線通信,具備靈活、便捷等優勢,其標準、拓撲結構及核心特性如下:

- 關鍵技術:除紅外傳輸、擴頻、窄帶微波技術外,還包括調制技術、加解擾技術、無線分集接收技術、功率控制技術、節能技術。

- 核心優勢:與有線網絡相比,具有安裝便捷、使用靈活、經濟節約、易于擴展的特點。

- 室外常見結構:點對點型、點對多點型、多點對點型、混合型。

WLAN標準

| 標準 | 傳輸速率 | 核心特點 |

|---|---|---|

| IEEE 802.11 | 1~2Mb/s | 最早的 WLAN 標準,采用無連接協議 |

| IEEE 802.11b | 11Mb/s | - |

| IEEE 802.11a | 54Mb/s | - |

| IEEE 802.11g | 54Mb/s | 兼容 IEEE 802.11b,工作于 2.4GHz 免費頻段,價格低于 IEEE 802.11a |

| IEEE 802.11n | 200Mb/s 以上 | 速率大幅提升,性能更優 |

WLAN拓撲結構

三種核心拓撲結構的目標均為讓無線信道傳輸速率接近或兼容有線 LAN,具體差異如下:

| 拓撲結構 | 結構特點 | 優點 | 缺點 | 適用場景 / 狀態 |

|---|---|---|---|---|

| 點對點型 | 用微波 / 紅外等技術連接兩個固定有線 LAN 網段,通過網橋 / 中繼器銜接無線與有線 | 結構簡單,中遠距離高速率鏈路,無移動性問題 | 收發信機波束窄,設備調試難度高 | 網絡互連場景(固定網段連接) |

| HUB 型(集中式) | 中心節點(HUB)+ 若干外圍節點,外圍節點通信需經中心 HUB,HUB 負責管理與控制 | 用戶設備簡單、維護費用低、網絡管理單一,可結合微蜂窩實現復用 | 通信延遲增加,抗毀性差,中心節點故障致全網癱瘓 | 需集中管理的常規 WLAN 場景 |

| 完全分布型 | 節點分享拓撲信息,通過分布路由算法協作傳輸數據,類似分組無線網 | 抗毀性好、移動能力強,可形成多跳網 | 節點復雜性與成本高、網絡管理難、多徑干擾,規模擴大后性能下降 | 理論探討階段,軍事領域有潛在應用前景 |

4、廣域網

- 核心功能:提供面向數據通信的服務,支持計算機遠距離信息交換。

- 關鍵特點:

- 覆蓋范圍廣、通信距離遠,無固定拓撲結構;

- 由電信部門或專業公司組建、管理、維護,提供有償通信服務。

- 組成結構:分為通信子網與資源子網,二者協同實現網絡功能:

子網類型 組成部分 核心作用 通信子網 通信節點設備(負責數據轉發)、傳輸鏈路(分主干鏈路和末端用戶線路) 利用公用分組交換網、衛星通信網等,連接不同地區的局域網 / 計算機,實現數據傳輸 資源子網 信息服務 / 業務服務器、用戶計算機、網絡存儲系統、軟件資源、數據資源等 實現資源共享功能,提供用戶所需的各類網絡資源

廣域網相關技術

| 技術名稱 | 英文縮寫 | 核心定義與特點 |

|---|---|---|

| 同步光網絡 / 同步數字體系 | SONET/SDH | - 均為物理層光纖傳輸技術,SONET 是美國標準(美、加應用),SDH 是國際電信聯盟標準(其他國家應用); - 可封裝 PDH 等舊標準,支持 ATM 及分組業務(Packet Over SONET) |

| 數字數據網 | DDN | - 利用數字信道提供半永久性連接電路傳輸數據,滿足租用專線需求; - 優點:傳輸速率高、質量好、協議簡單、連接靈活、可靠性高、管理簡便 |

| 幀中繼 | FR | - 運行于物理層和數據鏈路層的高性能數據包交換技術,是 X.25 網絡的簡化版; - 采用虛電路技術,特點:吞吐量高、時延低、適合突發性業務 |

| 異步傳輸模式 | ATM | - 以固定 53 字節信元為單位的面向連接分組交換 / 復用技術; - 支持語音、數據、視頻等多業務,速率高(典型 150Mb/s),處理與交換效率高 |

廣域網的分類

根據建設主體、使用權限及傳輸方式,分為三類:

- 公共傳輸網絡:

- 主體:由政府電信部門組建、管理、控制,資源可租用給任意單位 / 部門;

- 細分:電路交換網絡、分組交換網絡。

- 專用傳輸網絡:

- 主體:由單個組織 / 團體自建、自用、自控、自維護,擁有私有通信 / 交換設備;

- 典型代表:數字數據網(DDN),可建立永久專用數字通道,租用期間用戶獨占帶寬。

- 無線傳輸網絡:

- 核心:以移動無線網為主;

- 典型技術:GSM、TD-SCDMA、CDMA2000、LTE、5G 等。

二、網絡工程

按實施過程的先后:

1、網絡規劃

????????網絡規劃是網絡建設的關鍵且系統性環節,以需求為核心,兼顧技術與工程可行性,主要包含三大模塊:網絡需求分析、可行性研究、對現有網絡的分析與描述。

網絡需求分析

????????網絡組建前的首要工作,決定網絡建設成敗,需用自頂向下的結構化方法,結合地理布局、設備類型等多方面信息形成分析報告,為設計提供依據,具體涵蓋 7 類需求及額外注意事項:

- 功能需求:明確用戶期望網絡實現的功能,結合使用需求、成本、未來發展、預算設計組建方案。

- 通信需求:調研用戶所需通信類型、頻度、時間及通信量。

- 性能需求:涉及容量(帶寬)、利用率、吞吐量、延遲、響應時間、端到端差錯率等指標。

- 可靠性需求:包含精確度、錯誤率、穩定性、無故障時間、數據備份等方面。

- 安全需求:以可用性、完整性(信息不被篡改)、保密性(僅限授權者訪問)為衡量指標。

- 運行與維護需求:聚焦網絡運行和維護的費用需求。

- 管理需求:涵蓋用戶管理、資源管理、配置管理、性能管理(監視網絡活動)、網絡維護(排查故障)

- 額外注意:需了解網絡地理位置及運行環境要求(如網絡操作系統、數據庫、應用軟件需求)。

可行性研究

????????是網絡規劃的重要活動,從四方面論證:技術可行性、經濟可行性、法律可行性、用戶使用可行性。

對現有網絡的分析與描述

針對現有網絡升級場景,需從 9 個維度調研分析現有網絡,且規劃時需保障原始投資:

- 調研維度:服務器 / 客戶機的數量與位置、同時訪問數量(需用工具跟蹤)、每天用戶數、每次使用時間、每次數據傳輸量、網絡擁塞時間段、采用的協議、通信模式(雙工 / 單工、速度、地域范圍)。

- 投資保障措施:基于現有設備升級改造,不盲目推倒重來;將原有設備降級使用(如核心層設備降為分層級使用),同時新增先進設備提升性能。

2、網絡設計

網絡設計的任務

網絡規劃完成后進入設計階段,需開展 7 項核心工作,具體內容如下:

- 確定網絡總體目標:明確采用的網絡技術與標準、網絡需滿足的應用及規模,同時明確是否分期實施、實施成本與運行成本。

- 確定總體設計原則:權衡并確定設計原則在方案中的優先級,核心原則包括實用性、開放性、高可用性 / 可靠性、安全性、先進性、易用性、可擴展性。

- 通信子網設計:包含拓撲結構與網絡總體規劃(需結合費用、靈活性、可靠性綜合設計,是網絡設計基礎)、分層設計、遠程接入訪問設計。

- 資源子網設計:重點解決服務器接入與子網連接問題,服務器分全網服務型與部門業務服務型,兩類服務器可采用不同接入方式。

- 設備選型:涵蓋網絡設備與各層次交換機選擇,具體策略如下:

- 網絡設備:優先選同一廠商(產品線全、技術認證強、市場占有率高);遵循 “主干預留擴展、低端夠用即可” 的擴展性原則;結合性能、端口類型 / 密度選型,兼顧性價比與質量。

- 核心交換機:需具備高性能高速率、準確定位、易升級擴展、高可靠性、強網絡控制能力、良好可管理性。

- 匯聚層 / 接入層交換機:需靈活高性能,在滿足需求基礎上兼顧低成本、易用性,具備一定 QoS 與控制能力,支持多級網絡管理。

- 網絡操作系統與服務器資源設備選擇:先明確網絡應用,再確定網絡操作系統(需綜合考量服務器性能兼容性、安全性、價格、第三方軟件、市場占有率),最后進行服務器選型;可按需配置服務器集群或雙機容錯系統提升性能。

- 網絡安全設計:遵循木桶原則、整體性原則、有效性與實用性原則、等級性原則、設計為本原則、自主和可控性原則、安全有價原則;實施步驟為:確定攻擊與風險→明確安全策略→建立安全模型→選擇實現安全服務→測試安全產品選型。

分層設計

????????為簡化復雜大型互連網絡的分析與設計,采用類似軟件工程結構化設計的分層(分級)模型,通過通用規則優化帶寬分配與規劃,核心分為三層:

- 接入層:直接面向用戶連接 / 訪問網絡,核心需求是 “低成本 + 高端口密度”,滿足終端用戶接入需求。

- 匯聚層(分布層):作為接入層與核心層的中間層,承擔網絡訪問策略控制、數據包處理 / 過濾 / 尋址等任務;需處理所有接入層通信量,并提供核心層上行鏈路,因此相比接入層交換機,性能更高、接口更少、交換速率更快。

- 核心層:網絡主干部分,核心目標是通過高速轉發通信提供優化、可靠的骨干傳輸結構;核心層交換機需具備更高可靠性、性能與吞吐量,僅負責數據交換;需結合地理距離、信息流量、數據負載選擇技術(如 ATM、100Base-FX、千兆以太網),為保障高可用性,常采用雙星(樹)結構(兩臺相同交換機分別連接匯聚層交換機,用鏈路聚合技術實現雙機互連)。

3、網絡實施

主要步驟

| 步驟序號 | 步驟名稱 | 核心目標 | 關鍵內容 |

|---|---|---|---|

| 1 | 工程實施計劃 | 控制投資、保障進度,統籌實施階段事務 | 1. 編制計劃,明確實施項目、費用及負責人; 2. 涵蓋設備驗收、人員培訓、系統測試、運行維護等事務; 3. 提前控制可預知事件,調動人員積極性 |

| 2 | 網絡設備到貨驗收 | 確保采購設備符合需求,排除質量與數量問題 | 1. 到貨后先進行功能與性能測試; 2. 核實設備規格、數量、質量,檢查合格證、出廠證等文件完整性; 3. 必要時用測試工具評估; 4. 發現問題要求提供商補發或更換 |

| 3 | 設備安裝 | 專業安裝各組件,重點保障隱蔽工程質量 | 1. 由專門技術人員操作,分綜合布線、機房工程、網絡設備、服務器、軟 / 硬件等模塊,各模塊由對應工程師負責; 2. 重點關注綜合布線系統(隱蔽工程,故障修復成本高) |

| 4 | 系統測試 | 驗證網絡安全可靠運行能力,分層次排查問題 | 1.?設備測試:測試交換機、路由器、防火墻、線纜等; 2.?系統測試:測試連通性、傳輸率、吞吐率、時延、丟包率等; 3.?應用測試:測試 DHCP、DNS、Web、E-mail、FTP 等服務性能 |

| 5 | 系統試運行 | 驗證系統功能與性能是否達標,持續優化調整 | 1. 調試后進入試運行,檢驗是否達到預期目標; 2. 期間根據實際情況調整系統,直至滿足用戶要求 |

| 6 | 用戶培訓 | 培養專業維護人員,保障系統后續正常運行 | 針對規模大、結構復雜的網絡,培訓網絡管理員等人員,使其具備維護網絡、協調資源的能力 |

| 7 | 系統轉換 | 平穩切換至新系統,按需選擇合適轉換方式 | 1. 試運行穩定后啟動轉換; 2. 提供三種方法:直接轉換、并行轉換、分段轉換,結合可靠性與成本選擇 |

三、分布式系統

基本定義:組件分布在聯網計算機上,通過消息傳遞通信與協調動作

- 關鍵特征:組件并發性(進程間并發)、缺乏全局時鐘、組件故障獨立性

- 構建動力:實現硬件(磁盤、打印機)與軟件(文件、數據庫、應用服務)等資源共享

特點

| 類別 | 核心說明 | 關鍵細節? |

|---|---|---|

| 異構性 | 組件(計算機、網絡、OS、語言)存在差異,需保障互聯互通 | - 網絡層:不同網絡通過統一協議(如 TCP/IP)屏蔽差異 - 數據表示:硬件數據存儲(大端 / 小端)、編程語言字符 / 數據結構(數組 / 對象)差異,需公共標準(如 gRPC) - 接口實現:不同 OS(Linux/Windows)協議接口調用不同,需面向接口編程 |

| 開放性 | 支持擴展與重新實現,允許新增 / 替換組件、服務 | - 核心前提:發布關鍵軟件接口規約與文檔(如互聯網 RFC 文檔),避開繁瑣官方標準化流程 - 開放分布式系統特點: 1. 發布關鍵接口 2. 基于一致通信機制與接口訪問資源 3. 支持異構軟硬件構建(需配套測試) - 擴展方式:硬件增計算機、軟件增新服務 / 重實現舊服務 |

| 安全性 | 保護信息資源,防止未授權訪問、篡改與干擾 | - 三大核心指標: 1. 機密性:防止泄露未授權個人數據 2. 完整性:防止信息被改變或破壞 3. 可用性:防止資源訪問干擾(如 DDoS 攻擊) |

| 可伸縮性 | 資源 / 用戶數量激增時,仍能保持有效性與高效性 | - 理想狀態:規模增加無需改變系統與應用,但難以實現 - 適用場景:從小型企業內網到互聯網等不同規模場景 - 核心問題:規模擴展是分布式系統開發的主要難點 |

| 故障處理 | 故障具有部分性(部分組件故障、部分正常),需檢測、掩蓋、容錯與恢復 | - 處理技術: 1. 檢測故障:校驗和檢測消息 / 文件錯誤數據 2. 掩蓋故障:消息重傳、雙磁盤數據寫入(單盤故障不丟數據) 3. 容錯:客戶端設計容忍故障(如 Web 瀏覽器提示服務器不可用) 4. 故障恢復:通過事務(單機 / 分布式)恢復 / 回滾永久數據狀態 |

| 并發性 | 多客戶可能同時訪問共享資源,需保障并發處理與數據一致性 | - 核心需求:允許并發處理多請求以提升吞吐量 - 解決方案: 1. 進程間:分布式鎖保證資源訪問順序 2. 線程間:不同粒度鎖(讀鎖、寫鎖、公平鎖、非公平鎖)避免競爭,保障數據一致性 |

| 透明性 | 屏蔽組件分離性,讓系統呈現為整體(ANSA 與 RM-ODP 定義 8 種) | - 8 種透明性: 1. 訪問透明性:相同操作訪問本地 / 遠程資源,隱藏數據表示與訪問方式差異 2. 位置透明性:用邏輯名訪問資源,無需知道物理 / 網絡位置(與訪問透明性合稱網絡透明性) 3. 并發透明性:多進程并發訪問共享資源不干擾 4. 復制透明性:隱藏資源多實例(副本)信息 5. 故障透明性:屏蔽硬 / 軟件故障及恢復過程 6. 移動透明性:資源 / 客戶移動不影響操作 7. 性能透明性:負載變化時重新配置適配性能 8. 伸縮透明性:擴展系統 / 應用不改變結構或算法 |

| 服務質量 | 保障服務的非功能特性,提升用戶體驗 | - 核心指標: 1. 可靠性:服務穩定運行,減少故障影響 2. 安全性:同 “安全性” 挑戰,防止信息泄露、篡改 3. 性能:滿足及時性(響應時間)與吞吐量需求,負載變化時適配性能 |

| 典型系統類型 | 基于分布式特性構建的常見系統 | - 分布式文件系統、分布式數據庫、分布式緩存系統、分布式協調服務系統、分布式計算框架 |

分布式文件系統

????????源于谷歌分布式存儲概念,適用于大規模、高并發場景,擴展能力強(容量隨節點數線性達 EB 級),但網絡時延是服務瓶頸,主流系統特點如下:

- GFS:谷歌專有、基于 Linux,運行于廉價硬件且容錯,提供高總體性能,僅公開技術細節未開源。

- HDFS:高容錯、適配廉價機器,主從結構(1 個 NameNode 管理命名空間與訪問,若干 DataNode 存數據),訪問接口統一如普通文件系統。

- TFS:淘寶主導,高可擴、高可用,主打≤1MB 小文件存儲,HA 架構 + 平滑擴容保障服務,扁平化數據組織提升讀寫性能。

- MooseFS:小眾且無需改上層接口,含管理、數據、元數據備份、客戶機四組件,元數據存內存并備份,支持多類操作系統。

分布式緩存系統

????????緩存數據分布于多服務器,用于快速訪問與高并發處理,常緩存復雜計算結果或熱點數據以減數據庫壓力,常見系統特點如下:

- Memcache:內存哈希表存鍵值數據,單進程最大 2GB,LRU 淘汰 + Lazy Expiration 策略,不持久化,分布式依賴客戶端算法(哈希取余、一致性哈希等)。

- Redis:開源高性能,支持多數據結構,一致性哈希實現分布式,有持久化、高可用等優勢,單線程讀寫快但多線程慢于 Memcache。

- TFS:阿里研發,分持久化與非持久化模式,主備 Config Server + 等價 Data Server 架構,一致性哈希均衡負載,支持靈活替換存儲引擎。

:組織、血液、體液制備方法詳解)

)

)

IDA動態調試Android so文件)