5G毫米波現狀概述(截止2025 年7月)

原創 modem協議筆記 2025年07月25日 06:01 廣東 聽全文

當你在體育館看球賽時,想發段實時視頻到朋友圈卻總卡成PPT;當郊區的父母抱怨“光纖拉不到家,網速比蝸牛慢”—這些場景背后,可能都缺了一個關鍵技術:毫米波(mmWave)。作為5G生態的“硬核成員”,這個藏在24-100GHz頻段的“高速專用車道”,正悄悄改變我們的連接方式。

什么是毫米波?它和普通5G有啥不一樣?

簡單說,毫米波是無線電頻譜里的“高頻段選手”,頻率范圍在24GHz到100GHz之間。如果把sub-6GHz(普通5G常用頻段)比作“城市主干道”,能覆蓋廣但車多了容易堵;那毫米波就是“高速專用車道”,車道寬(帶寬大)、車速快(數據速率高),但只能在特定區域跑(短距離)。

它最突出的本事是“超高速+大容量”:能輕松實現每秒幾G的下載速度,相當于眨下眼就能下完一部高清電影。但缺點也明顯:信號“嬌氣”,遇墻擋墻、遇樹擋樹,連下雨天都可能受影響,覆蓋范圍通常只有幾百米,遠不如sub-6GHz能傳幾公里。

毫米波能幫我們解決哪些實際問題?

別看它“嬌氣”,但在特定場景里,毫米波堪稱“剛需”。

密集城區的“網絡解壓閥” 就是典型場景。在市中心、地鐵站、商圈這些人擠人的地方,大家同時刷視頻、開直播,普通5G網絡很容易“堵車”。毫米波能像“分流車道”一樣,把海量數據分到自己的頻段,讓下載速度從“緩沖轉圈”變成“秒開”,4K直播、VR看房這些耗流量的應用再也不卡了。

郊區的“光纖平替” 更讓人驚喜。在農村或城市邊緣,拉光纖成本太高(挖溝、架線動輒幾十萬),毫米波能架個天線就實現“光纖級網速”。美國、日本早就這么干了:郊區家庭不用等光纖,靠毫米波就能用上千兆寬帶,看4K劇、視頻通話都穩穩的。

工廠里的“私人通信網” 也離不開它。制造業車間里,機械臂要實時傳數據、AGV機器人要精準導航,對網絡延遲和穩定性要求極高。毫米波能在工廠范圍內建個“專屬網絡”,帶寬單獨分配,不怕被外界干擾,就像給生產線裝了“神經中樞”,反應快還靠譜。

大型場館的“萬人直播自由” 更是剛需。以前演唱會、球賽現場,幾千人同時發朋友圈能把基站“擠癱”。毫米波在 stadiums、機場這些地方部署后,哪怕上萬人同時傳視頻,也能保持流暢——這也是為什么東京奧運會、美國超級碗場館都早早用上了它。

這么好用,為啥沒到處都是?

毫米波的“推廣難”,主要卡在三個坎。

信號太“玻璃心” 是頭號難題。它的信號連樹葉、小雨都能擋住,更別說穿墻了。這意味著要想用它,就得在路燈、樓頂裝大量“微型基站”(小基站),密度可能是普通基站的10倍以上,成本一下子就上去了。

部署成本高 也讓運營商犯難。除了多裝基站,還得給這些基站配“高速回傳線路”(比如光纖或微波),不然基站自己都“吃不飽”。在高樓林立的城市,光協調安裝位置、鋪線路就夠頭疼的,中小企業很難負擔。

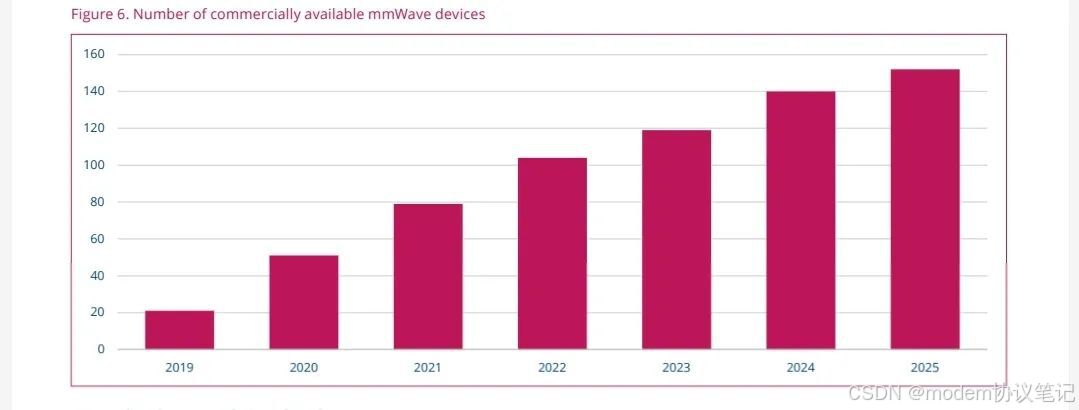

設備還不夠普及 也拖了后腿。目前支持毫米波的設備,大多是高端手機(比如最新款旗艦機)和企業專用設備,普通千元機、智能家居設備還很少支持。這就像“高速路修好了,卻沒多少車能跑”,運營商自然不敢大規模投資。

全球現在用得怎么樣?

雖然有挑戰,但毫米波的“版圖”正在擴大。

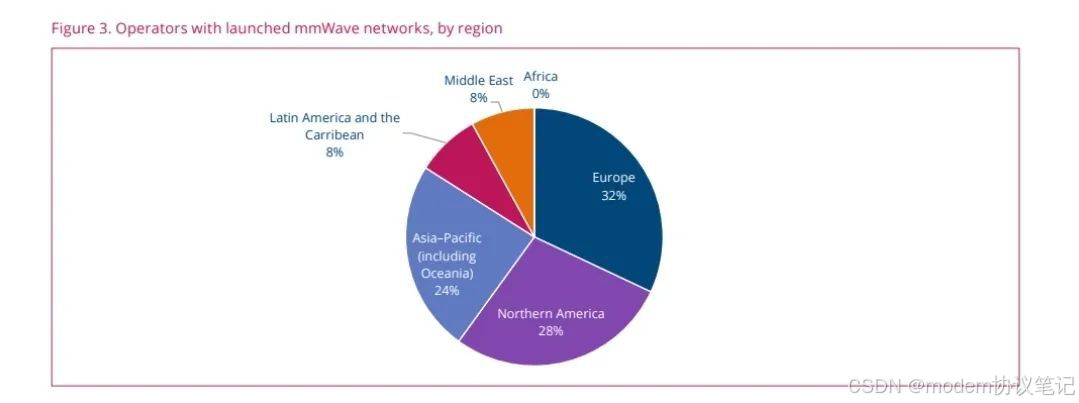

?截至2025年7月,全球已有56個國家的203家運營商在布局毫米波,其中17個國家的24家運營商已經正式商用。歐洲是“排頭兵”,8家運營商已上線服務,意大利TIM、德國T-Mobile都在密集城區和場館部署;北美緊隨其后,美國三大運營商(Verizon、AT&T、T-Mobile)早在2018年就搶先試水,靠它在“5G競速賽”中占了先機;亞太地區也不甘落后,日本NTT Docomo、韓國SK telecom在東京、首爾的 stadiums 和商圈實現了毫米波覆蓋。

不過地區差異明顯:非洲還在試驗階段,拉美、中東剛起步,主要因為成本高、需求沒那么迫切。

未來能指望它嗎?

答案是“能,但要等”。

?設備方面,支持毫米波的產品正在變多:2019年只有21款,到2025年中已突破150款,以后千元機、智能家居設備支持毫米波會越來越普遍。

?

政策上,多個國家正“鋪路”:英國計劃2025年秋拍賣26GHz、40GHz頻段,印度、日本也將在2026年釋放毫米波頻譜,瞄準企業專網和智慧城市。

?

但它的“終極普及”,還得跨過兩道坎:一是把部署成本降下來(比如用更便宜的小基站),二是讓全球頻譜標準更統一(不然手機出國可能用不了)。

?

總的來說,毫米波不是“萬能神藥”,但它是5G走向“超高速、高可靠”的關鍵一步。未來在工廠、場館、郊區,我們會越來越頻繁地感受到它的存在—就像現在離不開WiFi一樣,或許幾年后,我們也會習慣“毫米波覆蓋區”帶來的暢快連接。

)

--圖論)

在Linux里面怎么查看進程)

---基于堆棧得到緩沖區溢出](http://pic.xiahunao.cn/[TryHackMe](知識學習)---基于堆棧得到緩沖區溢出)