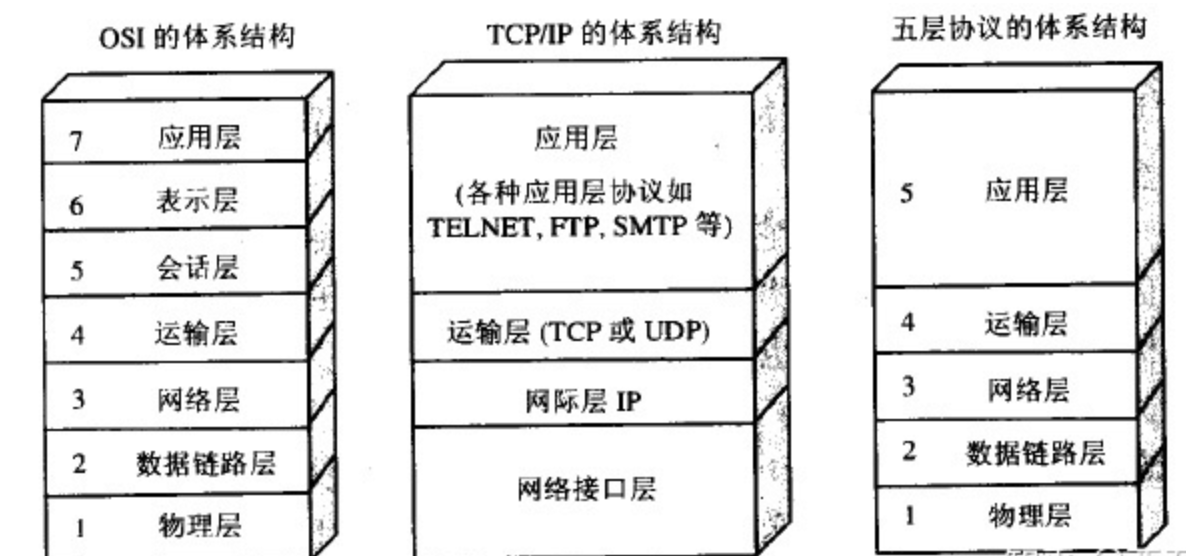

1. 計算機網絡分層

1.1 OSI 7層模型

- 應用層

- 表示層

- 會話層

- 傳輸層

- 網絡層

- 數據鏈路層

- 物理層

1.2 TCP/IP 4 層模型

- 應用層

- 運輸層

- 網際層

- 網絡接口層

1.3 5層體系機構

- 應用層

- 傳輸層

- 網絡層

- 數據鏈路層

- 物理層

2. 應用層協議

2.1 HTTP協議

2.1.1 基本介紹

HTTP(HyperText Transfer Protocol,超文本傳輸協議)是應用層的一種協議,用于客戶端(如瀏覽器)與服務器之間傳輸超文本(如 HTML 頁面、圖片、視頻等)。它是 Web 的基礎,建立在 TCP 協議之上,確保數據的可靠傳輸。HTTP協議的默認端口是80。

| 特點 | 說明 |

|---|---|

| 無狀態(Stateless) | 每個請求之間相互獨立,服務器不會記住前一個請求的狀態。 |

| 基于請求-響應模型 | 客戶端發送請求,服務器返回響應。 |

| 可擴展性強 | 支持多種數據類型(通過?Content-Type?指定)。 |

| 支持持久連接 | HTTP/1.1 默認啟用?keep-alive,可復用 TCP 連接。 |

| 明文傳輸 | 默認不加密(HTTP),安全性差;HTTPS 使用 SSL/TLS 加密。 |

2.1.2 工作流程

HTTP 的典型工作流程如下:

建立 TCP 連接

客戶端與服務器通過 三次握手 建立 TCP 連接(默認端口 80)。客戶端發送 HTTP 請求

客戶端構造請求報文,包含:請求行、請求頭、空行、請求體(可選)。服務器處理請求并返回響應

服務器解析請求,處理業務邏輯,生成響應報文(狀態行、響應頭、響應體)。客戶端接收并解析響應

瀏覽器渲染頁面或應用程序處理數據。關閉連接(可選)

- 若使用?

Connection: close,則立即四次揮手斷開。 - 若使用?

Connection: keep-alive,連接保持,可復用。

- 若使用?

? 現代瀏覽器通常使用連接池和持久連接,避免頻繁建立/斷開 TCP 連接。

HTTP 協議是應用層協議,它依賴于傳輸層的 TCP 協議 來保證可靠傳輸。而:

- 三次握手:是 TCP 建立連接的過程。

- 四次揮手:是 TCP 斷開連接的過程。

從 HTTP/1.1 開始,默認使用持久連接(也叫長連接),這意味著:

一個 TCP 連接可以被復用來發送多個 HTTP 請求和響應,而不是每次請求都重新建立和關閉連接。

舉個例子:

假設你訪問一個網頁,頁面包含:

- 1 個 HTML 文件

- 2 個 CSS 文件

- 3 個 JavaScript 文件

- 4 張圖片

在持久連接下:

- 客戶端與服務器進行一次?三次握手,建立 TCP 連接。

- 復用這個連接,連續發送 10 個 HTTP 請求(獲取資源)。

- 所有請求完成后,才通過?四次揮手?斷開 TCP 連接。

2.1.3 HTTP請求

一個完整的 HTTP 請求由以下三部分組成:

1. 請求行(Request Line)

格式:方法 資源路徑 協議版本

GET /index.html HTTP/1.1- 常見方法:

GET:獲取資源POST:提交數據PUT:更新資源DELETE:刪除資源HEAD:獲取響應頭(不返回體)OPTIONS:預檢請求(CORS)

2. 請求頭(Request Headers)

鍵值對形式,提供客戶端信息和請求元數據。

常見請求頭:

| 頭部 | 作用 |

|---|---|

Host | 指定服務器域名(必需) |

User-Agent | 客戶端類型(如瀏覽器、操作系統) |

Accept | 客戶端可接受的響應類型(如?application/json) |

Content-Type | 請求體的數據格式(如?application/json) |

Authorization | 認證信息(如 Bearer Token) |

Cookie | 發送存儲在本地的 Cookie |

3. 請求體(Request Body)

- 僅用于?

POST、PUT?等方法。 - 數據格式由?

Content-Type?決定:application/json:JSON 數據application/x-www-form-urlencoded:表單數據multipart/form-data:文件上傳

?? 請求頭與請求體之間必須有一個 空行(

\r\n\r\n)。

2.1.4 HTTP響應

服務器返回的響應也由三部分組成:

1. 狀態行(Status Line)

格式:協議版本 狀態碼 狀態描述

HTTP/1.1 200 OK- 常見狀態碼分類:

| 范圍 | 類型 | 示例 |

|---|---|---|

| 1xx | 信息響應 | 100 Continue |

| 2xx | 成功 | 200 OK,?201 Created |

| 3xx | 重定向 | 301 Moved Permanently,?302 Found |

| 4xx | 客戶端錯誤 | 400 Bad Request,?404 Not Found,?403 Forbidden |

| 5xx | 服務器錯誤 | 500 Internal Server Error,?502 Bad Gateway |

2. 響應頭(Response Headers)

提供服務器信息和響應元數據。

常見響應頭:

| 頭部 | 作用 |

|---|---|

Content-Type | 響應體的數據類型(如?text/html) |

Content-Length | 響應體長度 |

Set-Cookie | 設置 Cookie |

Location | 重定向目標地址(配合 3xx 狀態碼) |

Cache-Control | 緩存策略 |

Server | 服務器類型(如 Nginx、Apache) |

3. 響應體(Response Body)

服務器返回的實際數據,如:

- HTML 頁面

- JSON 數據

- 圖片、文件等二進制流

2.1.5 總結

HTTP 請求:

┌─────────────────────────────┐

│ GET /api/users HTTP/1.1 │ ← 請求行

│ Host: example.com │

│ User-Agent: Chrome │ ← 請求頭

│ Content-Type: application/json │

│ │ ← 空行

│ {"name": "Tom"} │ ← 請求體(POST 時存在)

└─────────────────────────────┘HTTP 響應:

┌─────────────────────────────┐

│ HTTP/1.1 200 OK │ ← 狀態行

│ Content-Type: application/json │

│ Content-Length: 15 │ ← 響應頭

│ Set-Cookie: session=abc │

│ │ ← 空行

│ {"id":1,"name":"Tom"} │ ← 響應體

└─────────────────────────────┘? 一句話總結:

HTTP 是一種基于 請求-響應模型 的應用層協議,通過 請求行、請求頭、請求體 構成請求,通過 狀態行、響應頭、響應體 構成響應,是 Web 通信的核心。

2.2 HTTPS協議

2.2.1 基本介紹

HTTPS(超文本傳輸安全協議)是 HTTP 的安全版本,通過在 HTTP 和 TCP 之間加入 SSL/TLS 協議 來實現數據加密,確保通信過程中的 機密性、完整性、身份認證。

- 默認端口:443(HTTP 是 80)

- 協議基礎:HTTP + SSL/TLS

- 目標:防止數據被竊聽、篡改或冒充

? 簡單理解:HTTPS = HTTP + 加密 + 認證 + 完整性保護

2.2.2 為什么需要 HTTPS

HTTP 的三大安全問題:

| 問題 | 說明 |

|---|---|

| 竊聽風險 | 數據明文傳輸,第三方可監聽內容(如密碼、銀行卡號) |

| 篡改風險 | 中間人可修改傳輸內容(如插入廣告) |

| 冒充風險 | 無法確認對方是否是真正的服務器(釣魚網站) |

HTTPS 通過加密和數字證書解決這些問題。

2.2.3 SSL/TLS 協議

SSL(Secure Sockets Layer)和其升級版 TLS(Transport Layer Security)是用于加密通信的安全協議。

- 現代 HTTPS 使用的是?TLS(如 TLS 1.2、TLS 1.3)

- 加密過程發生在 TCP 連接建立之后、HTTP 通信之前

2.2.4 工作過程

HTTPS 的安全通信建立在 TLS 握手 的基礎上,主要步驟如下:

1. 客戶端發起請求(Client Hello)

- 客戶端發送支持的 TLS 版本、加密套件(Cipher Suites)、隨機數?

Client Random

2. 服務器響應(Server Hello)

- 服務器選擇 TLS 版本和加密套件

- 返回自己的?數字證書(包含公鑰)

- 生成并發送隨機數?

Server Random

3. 客戶端驗證證書

- 客戶端驗證證書是否由可信?CA(證書頒發機構)?簽發

- 驗證域名是否匹配

- 驗證證書是否過期

- ? 驗證通過后,提取服務器公鑰

4. 生成會話密鑰(Pre-Master Secret)

- 客戶端生成一個隨機的?預主密鑰(Pre-Master Secret)

- 使用服務器的?公鑰加密?后發送給服務器

5. 服務器解密預主密鑰

- 服務器使用自己的?私鑰?解密,得到預主密鑰

6. 雙方生成會話密鑰

- 客戶端和服務器使用?

Client Random、Server Random、Pre-Master Secret?通過算法生成相同的?會話密鑰(Session Key)

7. 切換到加密通信

- 雙方通知“握手完成”

- 后續所有通信(包括 HTTP 請求和響應)都使用?對稱加密(會話密鑰)進行加密

2.2.5 加密技術詳解

HTTPS 結合了兩種加密方式,發揮各自優勢:

| 加密方式 | 用途 | 特點 |

|---|---|---|

| 非對稱加密(如 RSA、ECC) | 用于傳輸“預主密鑰” | 安全但慢,公鑰加密,私鑰解密 |

| 對稱加密(如 AES) | 用于加密實際數據(HTTP 報文) | 快速高效,加密解密用同一密鑰 |

? 優勢:既保證了密鑰傳輸的安全性,又提升了通信效率。

2.2.6 數字證書與 CA

- 數字證書:由可信第三方(CA)簽發,包含:

- 域名

- 公鑰

- 有效期

- CA 簽名

- CA(Certificate Authority):如 Let's Encrypt、DigiCert、Symantec

- 瀏覽器內置了受信任的 CA 根證書列表,用于驗證服務器證書

🔐 如果證書無效(如自簽名、過期、域名不匹配),瀏覽器會顯示“不安全”警告。

2.2.7 HTTPS 與 HTTP 的對比

| 對比項 | HTTP | HTTPS |

|---|---|---|

| 安全性 | 明文傳輸,不安全 | 加密傳輸,安全 |

| 端口 | 80 | 443 |

| 協議 | 應用層 | 應用層 + SSL/TLS |

| 性能 | 快(無加密開銷) | 略慢(握手有開銷,但可優化) |

| SEO | 不利于搜索引擎排名 | 更受搜索引擎青睞 |

| 證書 | 不需要 | 需要 SSL 證書(可免費獲取) |

2.3.8 總結

HTTPS 通過 SSL/TLS 對 HTTP 進行加密和身份認證,是保障 Web 安全的基石,已成為現代互聯網的標準配置。

2.3 WebSocket

2.3.1 基本介紹

WebSocket 是一種基于 TCP 的應用層協議(RFC 6455),它在客戶端和服務器之間提供 全雙工(full-duplex)、持久化、雙向通信 的通道。與傳統的 HTTP 請求-響應模式不同,WebSocket 允許服務器主動向客戶端推送數據。

- 協議標識:

ws://:非加密 WebSocket(對應 HTTP)wss://:加密 WebSocket(對應 HTTPS,基于 TLS)

- 默認端口:與 HTTP/HTTPS 一致(80 / 443)

- 設計目標:解決 HTTP 在實時通信場景下的性能瓶頸

? 簡單理解:

WebSocket = 一次連接,雙向通信,服務器可“主動說話”

2.3.2 為什么需要 WebSocket

HTTP 協議的局限性:

| 問題 | 說明 |

|---|---|

| 單向通信 | 只能客戶端發起請求,服務器被動響應 |

| 頻繁輪詢開銷大 | 實時應用(如聊天、股票)需不斷發請求,浪費資源 |

| 延遲高 | 輪詢間隔決定延遲,無法做到“即時” |

| 頭部開銷大 | 每次請求都攜帶完整 HTTP 頭部 |

WebSocket 通過持久連接 + 消息幀機制,解決了這些問題。

2.3.3 WebSocket 的工作過程

WebSocket 的建立過程依賴 HTTP,分為兩個階段:

階段 1:HTTP 握手升級(Upgrade Handshake)

客戶端發送一個特殊的 HTTP 請求:

GET /chat HTTP/1.1

Host: example.com

Upgrade: websocket

Connection: Upgrade

Sec-WebSocket-Key: dGhlIHNhbXBsZSBub25jZQ==

Sec-WebSocket-Version: 13服務器如果支持 WebSocket,返回 101 Switching Protocols:

HTTP/1.1 101 Switching Protocols

Upgrade: websocket

Connection: Upgrade

Sec-WebSocket-Accept: s3pPLMBiTxaQ9kYGzzhZRbK+xOo=? 此時,TCP 連接從 HTTP 協議“升級”為 WebSocket 協議。

階段 2:雙向通信

握手成功后,客戶端和服務器可以隨時互相發送數據幀(Frame),直到任意一方關閉連接。

- 數據可以是文本(UTF-8)或二進制

- 通信是全雙工的,無需請求-響應模式

2.3.4 WebSocket 通信模型

| 特性 | 說明 |

|---|---|

| 連接建立 | 基于 HTTP 升級,僅一次 |

| 通信模式 | 全雙工、雙向、持久化 |

| 數據單位 | 消息(Message),由一個或多個幀(Frame)組成 |

| 消息類型 | 文本消息(String)、二進制消息(ArrayBuffer/Buffer) |

| 連接保持 | 連接長期存活,可通過?ping/pong?心跳保活 |

2.3.5 WebSocket API(前端示例)

在瀏覽器中使用原生 WebSocket API:

// 1. 創建 WebSocket 連接

const socket = new WebSocket('ws://localhost:8080/chat');// 2. 監聽連接打開

socket.onopen = function(event) {console.log('連接已建立');socket.send('Hello Server!');

};// 3. 監聽消息

socket.onmessage = function(event) {console.log('收到消息:', event.data);

};// 4. 監聽錯誤

socket.onerror = function(error) {console.log('發生錯誤:', error);

};// 5. 監聽連接關閉

socket.onclose = function(event) {console.log('連接已關閉');

};// 發送消息

socket.send('這是一條客戶端消息');2.3.6 適用場景

WebSocket 特別適合需要低延遲、高頻、雙向通信的場景:

| 應用場景 | 示例 |

|---|---|

| 💬 實時聊天 | 微信網頁版、在線客服 |

| 📈 實時數據推送 | 股票行情、天氣更新、監控系統 |

| 🎮 在線游戲 | 多人互動、實時操作同步 |

| 🔔 通知系統 | 消息提醒、訂單狀態更新 |

| 🖥? 遠程控制 | Web SSH、遠程桌面 |

2.3.7 與 HTTP 的對比

| 對比項 | HTTP | WebSocket |

|---|---|---|

| 通信模式 | 請求-響應(單向) | 全雙工(雙向) |

| 連接狀態 | 短連接或持久連接 | 持久化長連接 |

| 實時性 | 差(依賴輪詢) | 強(服務器可主動推送) |

| 開銷 | 每次請求帶完整頭部 | 幀頭部小,效率高 |

| 建立方式 | 直接發送請求 | 先 HTTP 握手,再升級協議 |

| 安全性 | HTTP / HTTPS | ws:// / wss://(加密) |

2.3.8 總結

| 項目 | 說明 |

|---|---|

| WebSocket 是什么 | 一種支持全雙工通信的 Web 應用層協議 |

| 核心機制 | 基于 HTTP 升級,建立持久化雙向連接 |

| 主要用途 | 實時通信、消息推送、在線互動 |

| 關鍵優勢 | 低延遲、高效、服務器主動推送 |

| 發展趨勢 | 已成為現代 Web 實時應用的標準技術 |

🌐 一句話總結:

WebSocket 通過一次連接實現客戶端與服務器的雙向實時通信,是構建現代實時 Web 應用的核心技術。

3. 傳輸層協議

3.1 TCP協議

3.1.1 基本介紹

TCP(Transmission Control Protocol,傳輸控制協議)是一種面向連接、可靠、基于字節流的傳輸層協議(RFC 793),廣泛用于對數據完整性要求高的應用,如網頁瀏覽、文件傳輸、電子郵件等。

- 協議特點:可靠傳輸、流量控制、擁塞控制、全雙工通信

- 默認端口示例:

- HTTP: 80

- HTTPS: 443

- FTP: 21

- SMTP: 25

- 設計目標:確保數據在不可靠網絡中準確、有序、不丟失地送達

3.1.2 為什么需要 TCP

IP 協議本身不保證可靠性,存在以下問題:

| 問題 | 說明 |

|---|---|

| 數據丟失 | 網絡擁堵可能導致數據包丟失 |

| 數據亂序 | 數據包可能通過不同路徑到達,順序錯亂 |

| 數據重復 | 重傳機制可能導致接收端收到重復數據 |

| 無連接狀態 | 無法確認對方是否準備好接收數據 |

TCP 通過連接管理、確認機制、重傳、排序、流量控制等機制解決這些問題。

3.1.3 TCP 的工作過程

TCP 通信分為三個階段:連接建立、數據傳輸、連接釋放。

階段 1:三次握手(Three-way Handshake)

建立連接過程:

- SYN:客戶端發送?

SYN=1, seq=x,進入 SYN-SENT 狀態 - SYN-ACK:服務器回復?

SYN=1, ACK=1, seq=y, ack=x+1 - ACK:客戶端發送?

ACK=1, ack=y+1,連接建立

? 目的:雙方確認彼此具有發送和接收能力

階段 2:數據傳輸

- 雙方通過序列號(seq)和確認號(ack)?實現可靠傳輸

- 使用滑動窗口實現流量控制

- 通過慢啟動、擁塞避免等機制進行擁塞控制

階段 3:四次揮手(Four-way Wave)

斷開連接過程:

- FIN:主動方發送?

FIN=1, seq=u - ACK:被動方確認?

ACK=1, ack=u+1 - FIN:被動方發送自己的?

FIN=1, seq=v - ACK:主動方確認?

ACK=1, ack=v+1,進入 TIME_WAIT 狀態

? 為什么四次?因為 TCP 是全雙工,兩個方向需獨立關閉。

3.1.4 TCP 通信模型

| 特性 | 說明 |

|---|---|

| 連接模式 | 面向連接(需先建立連接) |

| 可靠性 | 高(通過確認、重傳、校驗和) |

| 傳輸單位 | 字節流(無消息邊界) |

| 流量控制 | 滑動窗口機制 |

| 擁塞控制 | 慢啟動、擁塞避免、快速重傳、快速恢復 |

| 適用場景 | 文件傳輸、網頁訪問、郵件等要求可靠的應用 |

3.1.5 TCP 報文結構

| 字段 | 說明 |

|---|---|

| 源端口 / 目的端口 | 標識應用進程 |

| 序列號(seq) | 當前數據第一個字節的編號 |

| 確認號(ack) | 期望收到的下一個字節序號 |

| 數據偏移 | TCP 頭部長度(通常 20 字節) |

| 控制位 | SYN,?ACK,?FIN,?RST,?PSH?等 |

| 窗口大小 | 接收方當前可接收的字節數 |

| 校驗和 | 用于檢測數據錯誤 |

3.1.6 適用場景

| 應用場景 | 示例 |

|---|---|

| 🌐 網頁瀏覽 | HTTP/HTTPS 基于 TCP |

| 📧 電子郵件 | SMTP、POP3、IMAP |

| 📂 文件傳輸 | FTP、SFTP |

| 💬 遠程登錄 | SSH、Telnet |

| 🗄? 數據庫訪問 | MySQL、Redis(默認) |

3.1.7 與 UDP 的對比

| 對比項 | TCP | UDP |

|---|---|---|

| 連接性 | 面向連接 | 無連接 |

| 可靠性 | 可靠(確認、重傳) | 不可靠(盡最大努力交付) |

| 傳輸方式 | 字節流 | 數據報(有邊界) |

| 速度 | 較慢(握手、確認開銷) | 快(無連接、無確認) |

| 擁塞控制 | 有 | 無 |

| 適用場景 | 要求數據完整 | 要求低延遲 |

3.1.8 總結

| 項目 | 說明 |

|---|---|

| TCP 是什么 | 一種面向連接、可靠的傳輸層協議 |

| 核心機制 | 三次握手、確認重傳、滑動窗口、擁塞控制 |

| 主要用途 | 可靠數據傳輸(如網頁、文件、郵件) |

| 關鍵優勢 | 可靠、有序、不重復、流量控制 |

| 發展趨勢 | 仍是互聯網最主流的傳輸協議,持續優化(如 TCP BBR) |

? 一句話總結:

TCP 通過連接管理和確認機制,確保數據在網絡中可靠、有序地傳輸,是互聯網通信的“基石協議”。

3.2 UDP協議

3.2.1 基本介紹

UDP(User Datagram Protocol,用戶數據報協議)是一種無連接、不可靠、基于數據報的傳輸層協議(RFC 768),強調傳輸效率和低延遲。

- 協議特點:無連接、盡最大努力交付、無重傳、無擁塞控制

- 默認端口示例:

- DNS: 53

- DHCP: 67/68

- SNMP: 161

- 視頻/語音:動態端口

- 設計目標:提供輕量級、低延遲的數據傳輸服務

3.2.2 為什么需要 UDP

TCP 的可靠性帶來較大開銷,不適合以下場景:

| 問題 | 說明 |

|---|---|

| 延遲敏感 | 實時音視頻不能等待重傳 |

| 高頻小包 | 如游戲狀態更新,重傳反而造成混亂 |

| 廣播/多播 | TCP 不支持,UDP 支持 |

| 自定義可靠性 | 應用層可自行實現輕量級重傳機制 |

UDP 通過“簡單直接”的設計滿足這些需求。

3.2.3 UDP 的工作過程

UDP 通信極簡,無需握手或揮手:

- 發送方:構造 UDP 數據報,直接發送

- 接收方:收到數據報后處理,不發送確認

- 無連接狀態維護,每個數據報獨立處理

?? 數據可能丟失、亂序、重復,但速度極快。

3.2.4 UDP 通信模型

| 特性 | 說明 |

|---|---|

| 連接模式 | 無連接(發送即走) |

| 可靠性 | 不可靠(不保證送達) |

| 傳輸單位 | 數據報(有明確邊界) |

| 傳輸開銷 | 極小(僅 8 字節頭部) |

| 支持廣播/多播 | ? 支持 |

| 適用場景 | 實時音視頻、在線游戲、DNS 查詢 |

3.2.5 UDP 報文結構

| 字段 | 說明 |

|---|---|

| 源端口 / 目的端口 | 標識應用進程(可選) |

| 長度 | 數據報總長度(頭部 + 數據) |

| 校驗和 | 可選,用于檢測錯誤 |

? 頭部僅 8 字節,非常輕量。

3.2.6 適用場景

| 應用場景 | 示例 |

|---|---|

| 🎵 實時音視頻 | 視頻會議(WebRTC)、直播 |

| 🎮 在線游戲 | 多人游戲狀態同步 |

| 🔍 域名查詢 | DNS 查詢響應 |

| 📡 廣播/多播 | 局域網發現、流媒體分發 |

| 🛰? 物聯網 | 傳感器數據上報 |

3.2.7 與 TCP 的對比

| 對比項 | TCP | UDP |

|---|---|---|

| 連接性 | 面向連接 | 無連接 |

| 可靠性 | 可靠 | 不可靠 |

| 傳輸方式 | 字節流 | 數據報 |

| 速度 | 較慢 | 快 |

| 擁塞控制 | 有 | 無 |

| 適用場景 | 要求完整 | 要求低延遲 |

3.2.8 總結

| 項目 | 說明 |

|---|---|

| UDP 是什么 | 一種無連接、不可靠的傳輸層協議 |

| 核心機制 | 簡單數據報傳輸,無握手、無確認 |

| 主要用途 | 實時通信、廣播、輕量級傳輸 |

| 關鍵優勢 | 低延遲、高效率、支持廣播 |

| 發展趨勢 | 在實時通信、物聯網、QUIC(基于 UDP)中廣泛應用 |

? 一句話總結:

UDP 以“簡單高效”為核心,犧牲可靠性換取速度,是實時應用和輕量通信的理想選擇。

4. 網絡層協議

4.1 IP協議

4.1.1 基本介紹

IP(Internet Protocol,網際協議)是網絡層的核心協議(IPv4: RFC 791,IPv6: RFC 2460),負責尋址和路由,將數據包從源地址傳送到目的地址。

- 協議版本:

- IPv4:32 位地址(如?

192.168.1.1),約 43 億地址 - IPv6:128 位地址(如?

2001:db8::1),地址空間極大

- IPv4:32 位地址(如?

- 協議特點:無連接、不可靠、盡力而為(Best Effort)

- 設計目標:實現跨網絡的主機間數據包傳輸

4.1.2 為什么需要 IP

數據通信需跨越多個網絡,面臨問題:

| 問題 | 說明 |

|---|---|

| 尋址混亂 | 需統一地址格式標識全球主機 |

| 路由選擇 | 數據包需通過多跳路由器到達目標 |

| 分片與重組 | 不同網絡 MTU 不同,需分片傳輸 |

| 異構網絡互聯 | 以太網、Wi-Fi、蜂窩網絡需統一協議 |

IP 協議通過統一地址、路由算法、分片機制實現全球互聯。

4.1.3 IP 的工作過程

- 封裝:傳輸層數據(TCP/UDP 報文)封裝為 IP 數據報

- 路由:路由器根據目標 IP 地址查找路由表,轉發數據包

- 分片(IPv4):若數據包大于鏈路 MTU,則分片

- 重組:目標主機重新組裝分片

- 交付:將數據交付給上層協議(通過協議號)

? IPv6 不推薦在中間路由器分片,由源端通過 PMTUD 探測路徑 MTU。

4.1.4 IP 通信模型

| 特性 | 說明 |

|---|---|

| 連接模式 | 無連接(每個數據包獨立處理) |

| 可靠性 | 不可靠(不保證送達、不重傳) |

| 傳輸單位 | IP 數據報(Datagram) |

| 尋址方式 | IP 地址(IPv4/IPv6) |

| 路由機制 | 動態路由協議(如 OSPF、BGP) |

| 分片支持 | IPv4 支持,IPv6 由源端處理 |

4.1.5 IP 報文結構

| 字段 | 說明 |

|---|---|

| 版本 | 4(IPv4)或 6(IPv6) |

| 頭部長度 | 通常 20 字節 |

| 總長度 | 數據報總長度 |

| 標識、標志、片偏移 | 用于分片與重組 |

| 生存時間(TTL) | 防止無限循環,每經過一跳減 1 |

| 協議 | 上層協議類型(6: TCP, 17: UDP) |

| 首部校驗和 | 僅校驗 IP 頭部 |

| 源 IP 地址 / 目的 IP 地址 | 32 位(IPv4)或 128 位(IPv6) |

4.1.6 適用場景

| 應用場景 | 說明 |

|---|---|

| 🌍 全球互聯網通信 | 所有跨網絡通信的基礎 |

| 🖥? 局域網通信 | 內網主機間通信(如 192.168.x.x) |

| 📱 移動網絡 | 4G/5G 網絡中數據傳輸 |

| 🌐 網站訪問 | 通過 IP 地址定位服務器 |

| 🔗 路由器轉發 | 核心路由協議依賴 IP |

4.1.7 與 TCP/UDP 的對比

| 對比項 | IP | TCP | UDP |

|---|---|---|---|

| 層級 | 網絡層 | 傳輸層 | 傳輸層 |

| 功能 | 尋址與路由 | 可靠傳輸 | 高效傳輸 |

| 是否可靠 | 否 | 是 | 否 |

| 是否面向連接 | 否 | 是 | 否 |

| 傳輸單位 | 數據報 | 字節流 / 數據報 | 數據報 |

4.1.8 總結

| 項目 | 說明 |

|---|---|

| IP 是什么 | 網絡層核心協議,負責尋址與路由 |

| 核心機制 | IP 地址、路由表、TTL、分片 |

| 主要用途 | 實現全球主機間的數據包傳輸 |

| 關鍵優勢 | 統一尋址、支持異構網絡互聯 |

| 發展趨勢 | IPv6 逐步取代 IPv4,解決地址枯竭問題 |

? 一句話總結:

IP 協議通過統一的地址體系和路由機制,實現了全球互聯網的互聯互通,是網絡世界的“郵政系統”。

)

- 解析靜態網頁)

——225 用隊列實現棧(C語言))

的方法)

)

)

![week1-[分支嵌套]公因數](http://pic.xiahunao.cn/week1-[分支嵌套]公因數)