1 引入

1.1?普通二叉樹不適合用數組存儲的原因

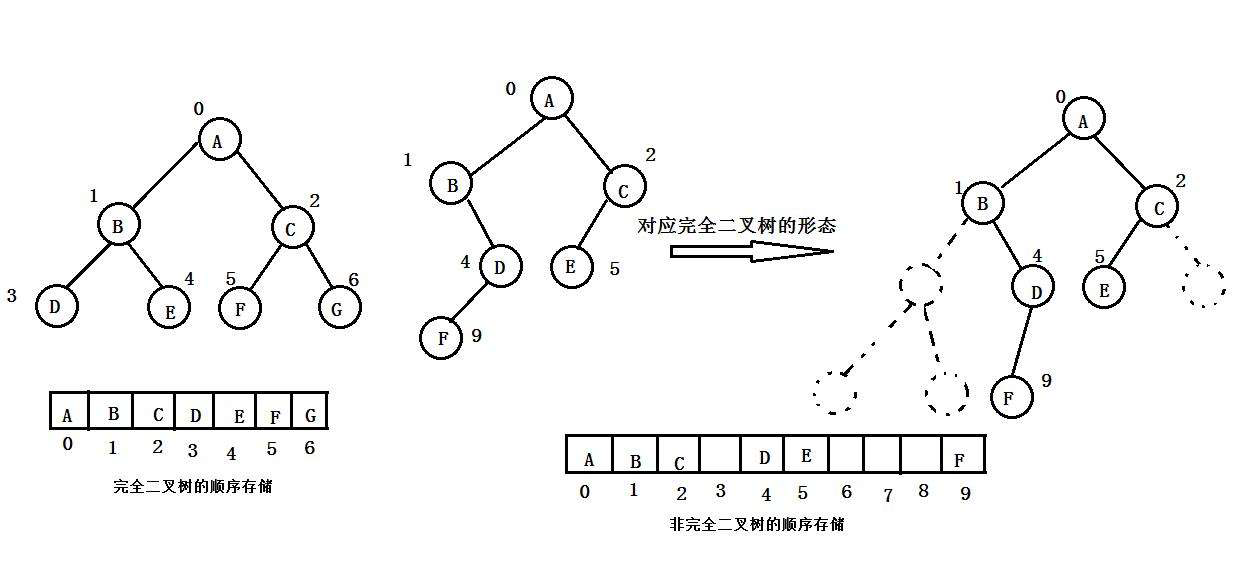

普通二叉樹的結構是 “不規則” 的 —— 節點的左右孩子可能缺失,且缺失位置無規律。

若用數組存儲(按 “層次遍歷順序” 分配索引,即根節點放索引 0,根的左孩子放 1、右孩子放 2,以此類推),缺失的節點會導致數組中出現大量空位置,造成空間浪費。

例如:一棵只有 “右孩子” 的二叉樹(根→右→右→...),按數組存儲時,所有左孩子的位置(索引 1、3、7...)都會空著,這些空位置就是無效浪費。

1.2?完全二叉樹適合順序存儲的原因

完全二叉樹的結構是 “緊湊” 的:

- 除最后一層外,其他層的節點均 “滿”(即每個節點都有左右孩子);

- 最后一層的節點從左到右 “連續排列”,沒有中間缺失。

這種結構使得按層次遍歷順序存儲時,數組的索引與節點位置完全對應,幾乎沒有空位置。例如:一個高度為 3 的完全二叉樹(共 7 個節點),數組索引 0-6 會被完全填滿,無任何浪費。

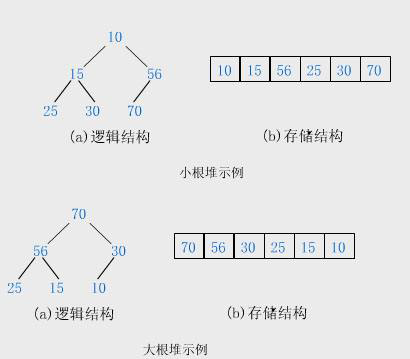

1.3?堆用數組存儲的合理性

堆是一種 “特殊的完全二叉樹”(滿足 “大頂堆” 或 “小頂堆” 特性:大頂堆中每個父節點的值≥子節點,小頂堆則≤)。

由于堆本質是完全二叉樹,自然繼承了 “緊湊結構” 的特點,因此適合用數組存儲。

數組存儲堆時,通過索引可快速定位節點的父 / 子節點,規則為(假設節點在數組中索引為i):

- 左孩子索引:

2i + 1; - 右孩子索引:

2i + 2; - 父節點索引:

(i - 1) // 2(整數除法)。

這種對應關系讓堆的核心操作(如 “堆化”“插入”“刪除”)能通過數組索引高效實現,無需額外存儲指針,既省空間又提效。

1.4. “數據結構的堆” 與 “操作系統的堆” 的區分

兩者僅名稱相同,本質完全無關:

- 數據結構的堆:是一種特殊的完全二叉樹,用于實現優先隊列(如任務調度中的 “最高優先級先執行”),核心特性是 “父節點與子節點的大小關系固定”(大頂 / 小頂)。

- 操作系統的堆:是內存中的一塊區域(與 “棧” 相對),用于 “動態內存分配”(如 C 語言

malloc、Javanew申請的內存均來自這里),由操作系統的內存管理模塊負責分配與回收。

所以,綜上所述:

堆是一種特殊的完全二叉樹(滿足大頂堆或小頂堆特性),而它的實現依賴于 “順序存儲”(數組)—— 這與二叉樹的存儲特性直接相關。

普通二叉樹因結構不規則,用數組存儲會產生大量空位置(例如僅右孩子存在時,左孩子的索引全為空),空間效率極低;但完全二叉樹不同,其節點按層次緊湊排列,無無規律缺失,用數組存儲時索引可與節點位置一一對應,幾乎無空間浪費。

堆作為完全二叉樹的 “特例”,天然適配數組存儲:我們將堆的節點按層次遍歷順序存入數組,通過索引規則(左孩子2i+1、右孩子2i+2、父節點(i-1)//2)可快速定位任意節點的父子關系。這種存儲方式讓堆的核心操作能通過數組索引直接計算,無需指針,既簡化實現又提升效率(時間復雜度為 O (log n))。

需特別注意:此處的 “堆” 是數據結構概念,與操作系統中 “管理動態內存的堆區域” 完全無關 —— 前者是一種二叉樹,后者是內存分段,僅名稱巧合。

2 堆的概念

堆是一種特殊的完全二叉樹,分為:

- 大根堆:每個節點的值≥其左右孩子的值,根最大。

- 小根堆:每個節點的值≤其左右孩子的值,根最小。

小堆不一定是升序,大堆不一定是降序,所以,成為堆并不代表有序。?

3 堆的經典選擇題辨析

堆作為一種特殊的完全二叉樹,其結構特性(大頂堆 / 小頂堆)和存儲方式(數組順序存儲)決定了它在算法中的高頻應用。本文通過 4 道經典題目,從堆的判斷、刪除重建、初始堆構建到調整過程,帶你深入理解堆的核心邏輯。

3.1 判斷下列關鍵字序列是否為堆

題目:下列關鍵字序列為堆的是()

A 100,60,70,50,32,65

B 60,70,65,50,32,100

C 65,100,70,32,50,60

D 70,65,100,32,50,60

E 32,50,100,70,65,60

F 50,100,70,65,60,32

解析:堆的核心判斷標準

堆分為大頂堆(每個父節點的值≥子節點)和小頂堆(每個父節點的值≤子節點),判斷序列是否為堆,需驗證所有父節點與子節點的關系是否滿足其一。

數組存儲堆時,節點索引關系為(設節點索引為i):

- 左孩子:

2i+1,右孩子:2i+2

選項 A 分析:100,60,70,50,32,65

- 根節點(i=0):100,左孩子(i=1)=60,右孩子(i=2)=70 → 100≥60 且 100≥70(滿足大頂堆父節點要求);

- 節點 i=1(60):左孩子(i=3)=50,右孩子(i=4)=32 → 60≥50 且 60≥32;

- 節點 i=2(70):左孩子(i=5)=65 → 70≥65;

所有父節點均滿足 “≥子節點”,是大頂堆。

其他選項均不滿足:

- 選項 B:根節點 60 的右孩子 100>60,不滿足大頂堆;

- 選項 C:節點 i=1(100)的右孩子(i=4)=50,左孩子(i=3)=32,但根節點 65<100,不滿足大頂堆;

- 其余選項同理可證不滿足堆的定義。

答案:A

3.2 小根堆刪除堆頂后重建的比較次數

題目:已知小根堆為 8,15,10,21,34,16,12,刪除關鍵字 8 之后需重建堆,比較次數是()。

A 1 B 2 C 3 D 4

解析:小根堆的刪除與重建流程

小根堆刪除堆頂(最小值)的步驟:

- 替換堆頂:用最后一個元素替換堆頂(保證結構緊湊);

- 向下調整:從新堆頂開始,與左右孩子中較小的節點比較,若不滿足 “父≤子” 則交換,重復至平衡。

具體步驟:

原堆(數組):[8,15,10,21,34,16,12](長度 7,索引 0-6)

- 刪除堆頂 8 后,用最后一個元素 12 替換堆頂,新數組為

[12,15,10,21,34,16](長度 6,索引 0-5); - 向下調整 12(堆頂):

- 左孩子(i=1)=15,右孩子(i=2)=10 → 較小的孩子是 10(i=2);

- 比較 12 與 10:12>10,交換 → 數組變為

[10,15,12,21,34,16]; - 調整 12(現在在 i=2):左孩子(i=5)=16,右孩子無;

- 比較 12 與 16:12<16,無需交換,調整結束。

比較次數統計:

- 第一次:12 與左孩子 15、右孩子 10 比較(2 次);

- 第二次:12 與左孩子 16 比較(1 次);

共 3 次比較。

答案:C

3.3 堆排序的初始堆構建

題目:一組記錄排序碼為 (5,11,7,2,3,17),利用堆排序方法建立的初始堆為()

A(11,5,7,2,3,17) B(11,5,7,2,17,3) C(17,11,7,2,3,5) D(17,11,7,5,3,2) E(17,7,11,3,5,2) F(17,7,11,3,2,5)

解析:堆排序的初始堆(大頂堆)構建

堆排序的第一步是構建大頂堆(根節點為最大值),步驟:

- 從最后一個非葉子節點開始(索引

(n-1)//2),依次向前調整; - 調整規則:若父節點<子節點中較大值,則交換,并遞歸調整交換后的子節點。

具體步驟:

排序碼:[5,11,7,2,3,17](長度 6,索引 0-5)

- 最后一個非葉子節點索引:

(6-1)//2=2(值為 7);- 節點 i=2(7)的右孩子 i=5(17)→ 7<17,交換 → 數組變為

[5,11,17,2,3,7];

- 節點 i=2(7)的右孩子 i=5(17)→ 7<17,交換 → 數組變為

- 前一個非葉子節點 i=1(11):左孩子 i=3(2),右孩子 i=4(3)→ 11≥兩者,無需調整;

- 第一個非葉子節點 i=0(5):左孩子 i=1(11),右孩子 i=2(17)→ 5<17,交換 → 數組變為

[17,11,5,2,3,7]; - 調整交換后 i=2(5):右孩子 i=5(7)→ 5<7,交換 → 數組變為

[17,11,7,2,3,5],此時所有父節點均滿足大頂堆規則。

答案:C

3.4 最小堆刪除堆頂后的結果

題目:最小堆 [0,3,2,5,7,4,6,8],在刪除堆頂元素 0 之后,其結果是()

A[3,2,5,7,4,6,8] B[2,3,5,7,4,6,8] C[2,3,4,5,7,8,6] D[2,3,4,5,6,7,8]

解析:最小堆的刪除與調整

最小堆刪除堆頂(最小值)的流程與題目 2 一致:替換堆頂→向下調整(保證父≤子)。

具體步驟:

原堆:[0,3,2,5,7,4,6,8](長度 8,索引 0-7)

- 刪除 0 后,用最后一個元素 8 替換堆頂 → 新數組

[8,3,2,5,7,4,6](長度 7,索引 0-6); - 向下調整 8(堆頂):

- 左孩子 i=1(3),右孩子 i=2(2)→ 較小孩子是 2(i=2);

- 8>2,交換 → 數組變為

[2,3,8,5,7,4,6];

- 調整 8(i=2):

- 左孩子 i=5(4),右孩子 i=6(6)→ 較小孩子是 4(i=5);

- 8>4,交換 → 數組變為

[2,3,4,5,7,8,6];

- 8(i=5)無孩子,調整結束。

答案:C

?

v1.2.19 免費版)

)