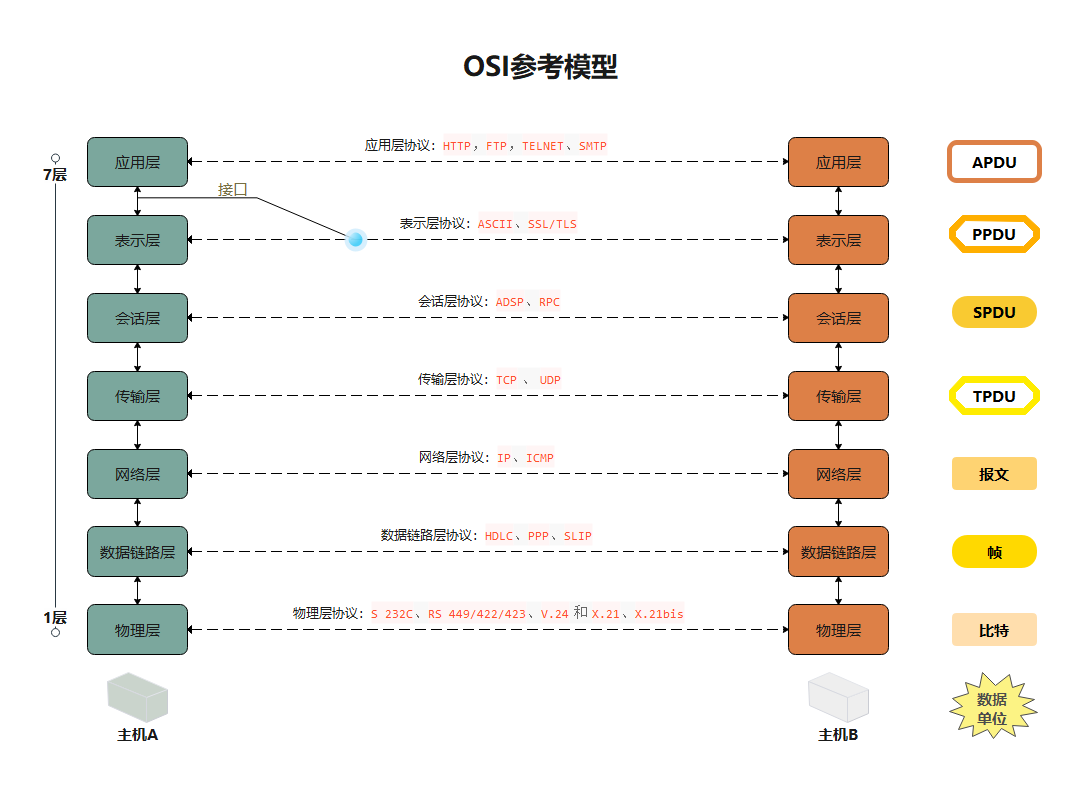

OSI七層模型

- 為什么需要OSI七層模型?

- OSI七層模型具體是什么?

- Layer7:應用層(Application Layer)

- Layer6:表示層(Presentation Layer)

- Layer5:會話層(Session Layer)

- Layer4:傳輸層 (Transport Layer)

- Layer3:網絡層(Network Layer)

- Layer2:數據鏈路層(Data-link Layer)

- Layer1:物理層(Physical Layer)與數據沒有直接的聯系,

為什么需要OSI七層模型?

在20世紀70年代,部分企業為了降低成本、提高生產效率而引入了當時最新開發出的以太網技術和TCP協議等。但當時使用的網絡協議主要有IBM公司的SNA、Apple公司的AppleTalk、Novell 公司的 NetWare、美國 DEC公司的 DECnet等。它們使用的網絡硬件也因不同的生產廠商而大相徑庭,因此出現了不同網絡之間不能互聯以及擴容困難的問題。

為了解決這一問題,使得任何廠商生產的網絡硬件之間都能夠互聯互通,

從1977年開始,ISO(國際標準化組織)與CCITT(國際電報電話咨詢委員會,現在的ITU-T)逐步展開了制定異種網絡系統結構標準的工作,當時完成的標準化的協議簇稱為OSI(Open Systems Interconnection,開放系統互聯)。

到了1983年,兩大標準組織在該問題上達成一致,制定了稱為 OSI基本參考模型(Basic Reference Model for Open Systems Interconnection,OSI參考模型或OSI模型)的分層網絡模型。

使用分層結構模型具有以下優點。

- ① 根據網絡實際處理過程,按功能分類,從而便于理解和掌握。

- ② 能夠定義標準接口,使不同廠商制造的硬件之間可以互聯。

- ③ 工程師在設計與研發網絡硬件時,可以把思維限定在一定范圍內。例如,物理層工程師研發更高速的光纖,應用層開發者優化瀏覽器體驗,彼此互不干擾。這種模塊化推動了網絡技術的快速迭代,5G 通信的提速就受益于物理層與傳輸層的獨立升級。

- ④ 當某層內部發生變化時,不會給其他層帶來影響。

一句話就是:OSI 七層模型(Open Systems Interconnection Reference Model,開放系統互連參考模型)是由國際標準化組織(ISO)提出的網絡通信框架,它通過將網絡通信過程分層標準化,解決了早期網絡通信中存在的兼容性、復雜性和互操作性等核心問題。

OSI七層模型具體是什么?

Layer7:應用層(Application Layer)

核心功能:直接為用戶應用程序提供網絡服務接口,是用戶與網絡的 “直接交互層”。

關鍵協議與服務:

- 常用協議:HTTP(網頁訪問)、FTP(文件傳輸)、SMTP(郵件發送)、POP3(郵件接收)、DNS(域名解析,將 “www.baidu.com” 轉換為 IP 地址)、Telnet(遠程登錄)等。

- 功能:接收用戶請求(如點擊網頁鏈接),將請求轉換為網絡能識別的格式并傳遞給下層,同時將下層傳來的響應數據轉換為用戶可理解的形式(如網頁內容、下載的文件)。

典型應用:瀏覽器(調用 HTTP 協議)、郵件客戶端(調用 SMTP/POP3)、文件傳輸工具(調用 FTP)。

Layer6:表示層(Presentation Layer)

核心功能:處理數據的格式轉換和加密解密,確保發送方和接收方能理解彼此的數據格式。

關鍵技術:

- 數據格式轉換:將應用層的數據轉換為 “網絡通用格式”(如將不同文字編碼(ASCII、UTF-8)統一轉換,或將圖片格式(JPG、PNG)壓縮后傳輸)。

- 加密與解密:對敏感數據進行加密(如 HTTPS 中的 SSL/TLS 加密),防止傳輸過程中被竊取。

- 壓縮與解壓縮:減少數據體積(如 ZIP 壓縮),提高傳輸效率。

舉例:當你用瀏覽器訪問 HTTPS 網站時,表示層會對網頁數據加密,接收方則解密后再顯示;發送中文消息時,會將文字轉換為網絡通用的 UTF-8 編碼,確保接收方正確顯示。

Layer5:會話層(Session Layer)

核心功能: 負責建立、管理和終止兩個設備之間的會話連接,確保通信雙方 “對話” 的有序進行。

關鍵技術:

- 會話建立:通過驗證身份(如輸入密碼)建立連接。

- 會話管理:控制數據傳輸的順序(如劃分通信階段,先傳輸請求再傳輸響應)、同步通信(如插入 “同步點”,若傳輸中斷可從同步點恢復,避免重傳全部數據)。

- 會話終止:通信結束后釋放資源,避免無效連接占用資源。

舉例:在線聊天時,會話層負責建立聊天連接,確保消息按發送順序顯示,關閉窗口時終止會話。

Layer4:傳輸層 (Transport Layer)

核心功能: 提供端到端的可靠數據傳輸,確保數據從源設備的應用程序準確傳輸到目標設備的應用程序。

關鍵技術:

- 端口號: 標識設備上的具體應用程序(如 HTTP 用 80 端口,HTTPS 用 443 端口),實現 “一臺設備上多個應用同時通信”。

傳輸協議: - TCP(傳輸控制協議): 提供 “可靠傳輸”,通過三次握手建立連接、確認機制(收到數據后返回確認信息)、重傳機制(丟失數據重新發送)、流量控制(避免接收方過載),適合文件傳輸、網頁加載等需要準確性的場景。

- UDP(用戶數據報協議): 提供 “高效傳輸”,無連接、無確認,速度快但可能丟包,適合視頻通話、游戲等對實時性要求高的場景。

典型設備:操作系統中的傳輸層協議模塊(如 Windows 的 TCP/IP 協議棧)。

Layer3:網絡層(Network Layer)

核心功能: 實現跨網絡的數據包傳輸,解決 “不同局域網之間如何通信” 的問題。

關鍵技術:

IP 地址: 為網絡中的設備分配邏輯地址(如 IPv4 的192.168.1.1),用于跨網絡定位設備(類似 “郵政編碼 + 街道地址”)。

路由選擇: 通過路由協議(如 OSPF、RIP)生成路由表,選擇從源網絡到目標網絡的最優路徑。

數據包轉發:路由器(Router)根據 IP 地址和路由表,將數據包從一個網絡轉發到另一個網絡。

路由器、三層交換機(具備部分網絡層功能)。

舉例:當局域網內的電腦訪問互聯網時,網絡層通過 IP 地址確定目標服務器的網絡位置,路由器根據路由表選擇傳輸路徑。

Layer2:數據鏈路層(Data-link Layer)

**核心功能:**在物理層傳輸的基礎上,確保同一鏈路內的數據可靠傳輸,并管理相鄰設備間的連接。

核心任務:

- 將物理層的原始信號封裝成 “幀”(Frame),并添加幀頭和幀尾(包含校驗信息)。

- 通過MAC 地址(設備的物理地址,全球唯一,如00:1A:2B:3C:4D:5E)識別同一鏈路內的設備,實現 “點到點” 的數據傳輸。

- 錯誤檢測與糾正:通過幀尾的校驗碼(如 CRC 循環冗余校驗)檢測數據傳輸錯誤,丟棄錯誤幀并請求重傳。

典型設備:交換機(Switch)、網卡(負責 MAC 地址處理)。

子層劃分:

LLC 子層(邏輯鏈路控制):負責與上層(網絡層)交互,處理幀的復用和解復用。

MAC 子層(介質訪問控制):負責 MAC 地址管理和介質訪問(如以太網的 CSMA/CD 協議,解決多設備同時傳輸的沖突問題)。

Layer1:物理層(Physical Layer)與數據沒有直接的聯系,

核心功能:負責將數據轉換為物理信號(如電信號、光信號),并通過物理介質(如網線、光纖、無線電磁波)傳輸。

關鍵技術:定義物理接口規范(如網線的 RJ45 接口、光纖的 LC 接口)、信號傳輸方式(如電壓高低、頻率)、傳輸速率(如 100Mbps、10Gbps)、傳輸介質類型(銅纜、光纖、無線電波)。

典型設備:網卡的物理接口、網線、光纖、集線器(Hub)。

舉例:當電腦發送數據時,物理層將二進制數據(0 和 1)轉換為網線中的電信號,接收方則將電信號還原為二進制數據。

后續會繼續詳細補充…

)

防暴力破解BAT腳本)