摘要

本文深入探討了信貸域全托與半托業務的定義、特點、適用場景及注意事項,并分析了互聯網金融核心信息流的多個方面,包括資金流、信息流、風險流、合規流、物流、技術流和商流,還闡述了金融系統“斷直連”業務的相關內容,以及互聯網金融全鏈路業務流程和消費信貸資金出資模式,最后探討了不同信貸出資比例下的分潤和業務邏輯差異。

1. 信貸域全托/半托業務

1.1. 全托 vs 半托核心區別

| 對比項 | 全托 | 半托 |

| 責任范圍 | 第三方承擔全部流程責任 | 第三方僅負責部分環節 |

| 參與度 | 委托人幾乎不參與 | 委托人需處理核心環節(如審批、簽約) |

| 成本 | 較高(含全流程服務費) | 較低(僅支付部分服務費) |

| 風險 | 依賴第三方專業性,需防范道德風險 | 自主環節存在操作風險 |

注意事項

- 合同條款:明確委托范圍、責任劃分及費用結構,避免糾紛。

- 信息保密:全托模式下需確保第三方機構合規使用客戶數據。

- 資質審核:選擇持牌金融機構或正規中介,防范詐騙風險。

1.2. 全托(全權委托)

定義: 委托人將信貸業務的全部流程或核心環節委托給第三方機構(如銀行、信托公司、貸款中介等)處理,自身僅需提供基礎材料,不參與具體操作。

適用場景

- 企業經營性貸款:企業委托銀行全權辦理貸款申請、抵押登記、資金發放及還款管理。

- 個人大額貸款:個人委托中介機構代辦信用評估、材料準備、銀行對接等全流程。

特點

- 省時省力:委托人無需深度參與,適合時間有限或缺乏專業知識的人群。

- 風險轉移:第三方承擔流程責任(如材料真實性審核),但需注意合同約定,避免信息不對稱風險。

- 費用較高:通常需支付委托服務費或手續費。

示例: 某企業委托信托公司辦理抵押貸款:信托公司負責評估抵押物、申請貸款、發放資金并管理還款,企業僅需提供資產證明和配合辦理手續。

1.3. 半托(半委托/部分委托)

定義: 委托人僅將信貸業務的部分環節委托給第三方,其余環節自行處理。例如,委托中介協助信用評估或材料整理,但貸款審批、放款等核心環節仍由委托人主導。

適用場景

- 信用貸款申請:個人委托中介優化簡歷或提供收入證明建議,但自行提交申請并溝通銀行。

- 抵押貸款補充服務:企業自行完成抵押物評估,僅委托中介辦理抵押登記手續。

特點

- 成本較低:僅需支付部分服務費,靈活性更高。

- 自主權保留:委托人掌握核心決策權(如選擇貸款機構、利率談判)。

- 責任分擔:需自行承擔未委托環節的風險(如材料錯誤導致的拒貸)。

示例:個人申請消費貸時,委托中介協助優化征信報告,但自行聯系銀行提交申請并完成面簽。

2. 互聯網金融核心信息流

2.1. 互聯網金融信息總覽

| 信息流類型 | 核心作用 | 依賴關系 |

| 資金流 | 實現價值交換,驅動經濟活動 | 依賴信息流(如交易指令) |

| 信息流 | 支撐決策透明度與市場效率 | 依賴技術流(系統處理能力) |

| 風險流 | 防范系統性風險,保障安全 | 依賴合規流(監管要求) |

| 合規流 | 確保合法運營,維護市場秩序 | 依賴信息流(數據報送) |

2.2. 資金流(資金轉移)

定義:貨幣或金融資產在金融系統內的流動,體現實際價值的轉移。

關鍵環節:

- 支付結算:如銀行卡交易、跨境匯款、電子支付(支付寶、微信支付)。

- 信貸活動:銀行貸款發放、債券發行與兌付、股票交易清算。

- 資產流轉:房地產買賣、大宗商品期貨交易、貴金屬交易。

重要性:資金流是金融系統的血液,直接影響經濟活動的效率與穩定性。

2.3. 信息流(數據與指令流動)

定義:金融交易相關的數據、指令、信號等非資金類信息的傳遞。

關鍵環節:

- 客戶信息管理:個人信用記錄、企業財務報表、KYC(客戶身份驗證)數據。

- 市場數據交換:股票價格、匯率波動、宏觀經濟指標(如GDP、CPI)。

- 交易指令傳遞:高頻交易算法指令、基金調倉信號、保險理賠申請。

重要性:信息流支撐決策透明度,驅動市場供需匹配,防范信息不對稱風險。

2.4. 風險流(風險評估與管控)

定義:金融機構對信用風險、市場風險、操作風險的識別、量化與應對流程。

示例:

- 信用評分模型:通過數據分析評估借款人違約概率。

- 壓力測試:模擬極端市場環境下銀行的資本充足性。

- 風險對沖:利用衍生品(如期權、期貨)轉移市場波動風險。

2.5. 合規流(監管與報告)

定義:滿足法律法規要求的報告與流程,確保金融活動合法合規。

示例:

- 反洗錢(AML):大額交易報告、可疑交易監測。

- 信息披露:上市公司財報公開、金融產品風險提示。

- 監管報送:向央行、證監會提交流動性數據、杠桿率指標。

2.6. 物流(資產交割與實物關聯)

定義:金融資產對應的實物交割或物理流動(雖非金融核心,但需協同)。

示例:

- 證券清算:股票、債券的電子化過戶與實物證書保管。

- 貿易融資:跨境貿易中提單、倉單的流轉與貨物驗真。

2.7. 技術流(基礎設施支撐)

定義:金融系統依賴的技術系統與網絡信息流動,保障系統穩定運行。

示例:

- 支付系統:央行大額實時支付系統(HVPS)、SWIFT國際結算網絡。

- 區塊鏈:數字貨幣(如數字人民幣)的分布式賬本數據同步。

- 云計算:金融機構的數據存儲、算力分配與災備管理。

2.8. 商流(商業活動關聯)

定義:商品或服務的交易流程與金融活動的聯動(常見于供應鏈金融)。

示例:

- 供應鏈融資:基于核心企業訂單數據為上下游中小企業提供貸款。

- 消費分期:電商平臺與銀行合作完成“商品購買+信用支付”閉環。

2.9. 互聯網金融信息流總結

- 資金流與信息流是雙核心:

-

- 資金流是金融的實質目標(價值的轉移),信息流是實現這一目標的手段(數據驅動)。

- 例如:股票交易中,資金流完成買賣交割,信息流(價格、成交量)反映市場供需。

- 其他信息流是擴展與補充:

-

- 風險流、合規流等雖不直接轉移價值,但確保系統穩健運行(如反洗錢防止資金濫用)。

- 技術流是底層支撐,決定信息流與資金流的效率與安全性(如高頻交易依賴低延遲網絡)。

- 實際應用中的協同:

-

- 在供應鏈金融中,商流(商品流動)、物流(實物交割)、資金流(支付)與信息流(訂單數據)需四流合一。

- 數字人民幣的推廣則整合了資金流、技術流(區塊鏈)與合規流(可控匿名性)。

理解這些信息流及其互動,是分析金融系統運作、設計創新產品(如DeFi去中心化金融)或進行風險管理的基礎。

3. 金融系統斷直連業務

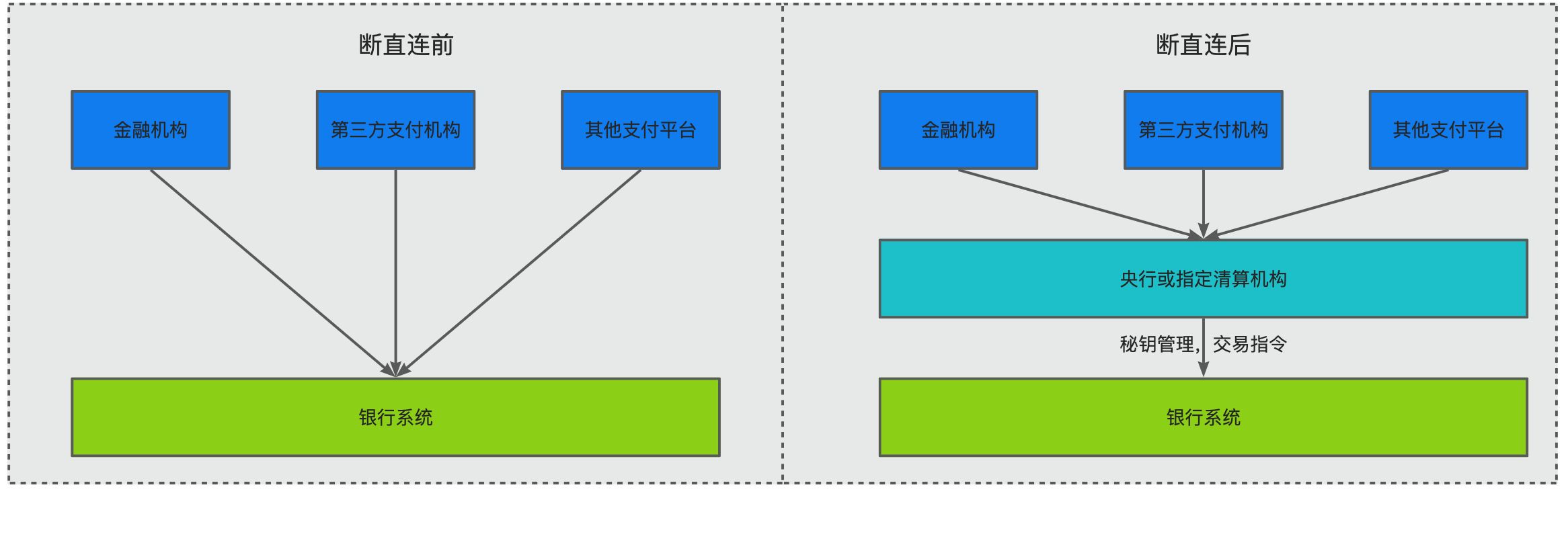

金融系統的“斷直連”是指切斷金融機構或第三方支付平臺與銀行系統之間的直接連接,轉而通過央行或指定清算機構進行集中化處理。這一概念在中國支付行業尤為常見,是近年來金融監管的重要舉措。

3.1. 什么是“斷直連”?

定義:支付機構(如支付寶、微信支付)不再直接與商業銀行系統對接,而是通過網聯清算平臺(NCPS)或銀聯等持牌清算機構完成跨行交易清算。

核心目標:加強央行對支付體系的監管,防范系統性風險,保障資金安全。

3.2. “斷直連”背景與原因

3.2.1. 原“直連”模式的弊端

- 風險隱患:支付機構直連銀行時,資金流向脫離央行監管,存在挪用客戶備付金、洗錢、違規跨行清算等風險。

- 市場壟斷:大型支付機構通過直連銀行形成“數據孤島”,阻礙公平競爭,中小機構難以接入。

- 系統性風險:跨行交易繞過央行清算系統(如CNAPS),可能引發流動性風險。

3.2.2. 政策推動

時間節點:2017年央行發布《關于將非銀行支付機構網絡支付業務由直連模式遷移至網聯平臺處理的通知》,要求2018年6月30日前完成“斷直連”。

監管要求:所有網絡支付業務需通過網聯或銀聯處理,實現資金交易透明化、集中化清算。

3.3. “斷直連”的運作模式

交易流程變化:

- 直連模式:用戶A通過支付寶向用戶B的銀行卡轉賬,支付寶直接與B的開戶銀行對接,完成資金劃轉。

- 斷直連模式:支付寶將交易指令發送至網聯,網聯再與B的銀行對接,清算資金。(注:此處為示意圖鏈接,實際需替換)

清算機構角色:

- 網聯(NCPS):專門處理非銀行支付機構發起的網絡支付業務。

- 銀聯(UnionPay):處理銀行卡跨行交易清算。

3.4. “斷直連”的影響

對金融機構

- 支付機構:

-

- 成本上升:需向清算機構支付手續費。

- 數據共享:用戶交易數據需通過網聯,削弱支付機構對數據的壟斷。

- 銀行:

-

- 回歸本源:銀行需通過清算機構間接獲取支付數據,減少對支付機構的依賴。

- 風險可控:資金流動受央行監控,降低流動性風險。

對普通用戶

- 體驗無感:用戶仍可通過支付寶、微信支付完成交易,但后臺清算路徑改變。

- 安全性提升:備付金集中存管,降低平臺挪用資金風險(如2019年起備付金全額集中存繳央行)。

對市場格局

- 打破壟斷:中小支付機構無需與銀行逐一談判直連,可通過網聯公平接入。

- 促進創新:監管框架明確后,合規的金融科技公司更易發展。

3.5. “斷直連”的延伸意義

- 反洗錢與監管穿透:央行可通過清算機構實時監控資金流向,打擊非法交易。

- 利率市場化配套:推動資金價格(如備付金利息)透明化,配合利率改革。

- 跨境支付應用:未來可能擴展至跨境支付領域,強化外匯管制。

3.6. 斷直連常見誤區

- “斷直連=支付服務中斷”:錯誤。用戶支付體驗不受影響,僅清算路徑變化。

- “斷直連僅針對第三方支付”:部分銀行間直連交易(如早期銀聯未覆蓋的場景)也可能逐步納入清算機構。

3.7. 斷直連總結

“斷直連”是中國金融監管體系現代化的重要一步,通過集中化清算解決直連模式的風險與市場失衡問題。其本質是規范市場秩序、強化央行職能,而非限制金融創新。未來,類似改革可能延伸至更多金融領域(如信托、證券),推動行業透明化與穩健發展。

4. 互聯網金融全鏈路以及業務流程

互聯網金融鏈路涉及多方參與者和復雜的系統交互,其核心相關方及對應的業務與系統設計可分為以下幾類:

4.1. 相關方分類

4.1.1. 傳統金融機構

- 銀行(支付結算、存貸款、理財)

- 證券公司(證券交易、投資服務)

- 保險公司(保險產品設計與銷售)

- 基金公司/信托公司(資產管理、財富管理)

4.1.2. 互聯網平臺

- 金融科技企業(支付、借貸、理財平臺,如螞蟻集團、騰訊金融)

- 電商平臺(嵌入金融服務的阿里、京東)

- 互聯網公司(提供數據和技術支持,如百度、字節跳動)

4.1.3. 監管部門

- 央行(支付清算、反洗錢監管)

- 銀保監會/證監會(業務合規性監管)

- 地方金融監管局(小額貸款、融資租賃等)

4.1.4. 第三方服務商

- 征信機構(芝麻信用、百行征信)

- 數據服務商(提供風控建模數據,如百融云創)

- 云計算服務商(AWS、阿里云提供基礎設施支持)

4.1.5. 終端用戶

- 個人消費者(C端:支付、借貸、理財)

- 企業用戶(B端:供應鏈金融、企業理財)

4.2. 核心業務分類

4.2.1. 支付業務

- 移動支付(二維碼、NFC)

- 跨境支付(區塊鏈技術應用)

- 賬戶管理(資金歸集、自動扣款)

4.2.2. 借貸業務

- 消費金融(花唄、京東白條)

- 小微企業貸款(基于大數據風控)

- P2P/助貸平臺(需注意合規性)

4.2.3. 投資理財

- 貨幣基金(余額寶)

- 智能投顧(Robo-Advisor)

- 互聯網保險(退貨運費險、健康險)

4.2.4. 征信與風控

- 信用評分(多維度數據建模)

- 反欺詐(設備指紋、行為分析)

- 聯合風控(銀行與第三方數據共享)

4.2.5. 其他創新業務

- 供應鏈金融(區塊鏈+物聯網)

- 數字人民幣(央行數字貨幣DCEP)

- 元宇宙金融(虛擬資產交易)

4.3. 系統設計模塊

核心業務系統

- 支付系統:清結算、分賬、跨境支付路由

- 信貸系統:申請審批流、自動化風控引擎

- 賬戶系統:用戶KYC、資金存管(需符合監管要求)

支撐系統

- 風控系統:規則引擎、AI模型(反欺詐、信用評分)

- 大數據平臺:數據湖、實時計算(用戶畫像、行為分析)

- 云計算平臺:容器化部署、彈性擴容(支持高并發場景)

合規與安全系統

- 監管科技(RegTech):反洗錢(AML)系統、數據報送接口

- 安全防護系統:數據加密、身份認證(生物識別、多因素驗證)

- 隱私計算:聯邦學習、多方安全計算(數據可用不可見)

用戶體驗相關系統

- 移動端/App:生物識別登錄、智能客服(NLP)

- 開放平臺:API網關、SDK集成(第三方合作對接)

- 開放銀行:通過API共享金融服務能力

新興技術應用

- 區塊鏈:供應鏈金融存證、數字人民幣流通

- AI中臺:自然語言處理(NLP)、計算機視覺(OCR)

- 物聯網:設備數據采集(如車聯網金融)

5. 消費信貸資金出資有哪些模式?

5.1. 直接出資模式

5.1.1. 自有資金出資

- 模式:資方使用自有資本金直接發放貸款(如銀行自營貸款、消費金融公司自營產品)。

- 特點:

-

- 資金成本低(無需支付利息或分潤)。

- 風險完全由資方承擔。

- 規模受限于資本充足率等監管要求。

- 適用場景:傳統銀行、持牌金融機構的核心信貸業務。

5.1.2. 信托計劃出資

- 模式:通過信托公司發行信托計劃募集資金,投向信貸資產。

- 特點:

-

- 資金來源為個人投資者或機構資金。

- 信托公司作為通道或主動管理方。

- 可靈活設計結構(如優先/劣后分級)。

- 風險:需符合資管新規,穿透核查底層資產。

5.2. 合作出資模式

5.2.1. 聯合貸款(Co-lending)

- 模式:兩家及以上資方共同出資,按比例分擔風險和收益。

-

- 例子:微眾銀行“微粒貸”與銀行聯合放貸。

- 特點:

-

- 資方分為主出資方(承擔主要風險)和引流方(提供客戶)。

- 收益按出資比例或協議分配。

- 監管要求:需符合《關于規范商業銀行互聯網貸款業務的通知》,明確出資比例、合作機構資質等。

5.2.2. 助貸模式

- 模式:第三方機構(助貸平臺)推薦客戶并輔助風控,資方(如銀行)獨立出資放款。

- 特點:

-

- 助貸機構不承擔風險,僅收取服務費。

- 資方需自建風控體系(監管要求)。

- 風險:助貸機構可能通過“兜底”變相承擔風險(需警惕合規性)。

5.2.3. 助貸+融資擔保

- 模式:助貸機構提供客戶并引入融資擔保公司提供擔保,資方出資放款。

- 特點:

-

- 擔保公司承擔部分風險(如代償壞賬)。

- 資方風險敞口降低,但需支付擔保費。

- 案例:部分助貸平臺與保險公司合作信用保證保險(如眾安保險)。

5.3. 結構化融資模式

5.3.1. 資產證券化(ABS)

- 模式:將信貸資產打包成證券出售給投資者(如ABS、ABN),實現資金回籠。

- 特點:

-

- 盤活存量資產,降低資金成本。

- 需滿足資產分散性、可預測現金流等條件。

- 案例:螞蟻花唄、京東白條通過ABS融資。

5.3.2. 銀團貸款

- 模式:多家銀行組成銀團,按約定比例共同出資支持大額貸款。

- 特點:

-

- 分散風險,適用于企業并購、項目融資等。

- 需協調多家機構,流程復雜。

5.4. 創新出資模式

5.4.1. 產業系出資

- 模式:產業核心企業通過旗下金融平臺為上下游供應鏈企業提供融資。

- 特點:

-

- 資金來自企業自有資金或產業基金。

- 結合供應鏈場景,風險可控(如應收賬款質押)。

- 例子:海爾金融、京東金融的供應鏈金融。

5.4.2. 政府扶持基金

- 模式:政府引導基金或政策性銀行(如國開行)出資,支持特定領域(如小微、三農)。

- 特點:

-

- 資金成本低,附帶政策導向。

- 通常與商業銀行合作(如貼息貸款)。

5.4.3. 開放銀行合作

- 模式:銀行通過API開放接口,與第三方平臺合作出資放款。

- 特點:

-

- 數據共享,提升風控效率。

- 資方可能是互聯網平臺或金融科技公司。

5.5. 信貸資金出資比例風險與合規要點

- 杠桿風險:聯合貸款、助貸模式可能放大杠桿,需關注資本充足率。

- 合規要求:

-

- 銀行不得將核心風控外包(監管要求)。

- 助貸機構不得提供隱性擔保(需持牌經營)。

- 數據隱私:涉及用戶數據共享時需符合《個人信息保護法》。

6. 針對不同信貸出資比例,分潤等業務的區別?

在信貸業務中,不同出資比例直接影響資方的分潤模式、資金成本(換錢)、風險承擔及其他業務邏輯。以下是具體差異分析:

6.1. 分潤模式的差異

分潤比例通常與出資比例掛鉤,但也會受合作模式、風險分擔等因素影響。

6.1.1. 按出資比例分潤(最常見)

- 規則:收益(利息收入)按出資比例分配。

-

- 例:A方出資70%,B方出資30%,則利潤按7:3分配。

- 適用場景:聯合貸款、銀團貸款。

- 特點:

-

- 簡單透明,但需考慮運營成本分攤(如風控、系統搭建)。

- 資金方對收益和風險完全匹配。

6.1.2. 固定收益 + 浮動分潤

- 規則:部分資方收取固定利息(如優先級資金),剩余收益按比例分配。

-

- 例:信托資金收取8%固定收益,剩余收益按出資比例分配。

- 適用場景:結構化融資(如ABS、信托計劃)。

- 特點:

-

- 優先級資金風險低,收益穩定;次級資金承擔更高風險,但可能獲取超額收益。

6.1.3. 服務費模式(非出資方分潤)

- 規則:助貸機構或科技公司收取服務費,不參與分潤。

-

- 例:銀行出資100%,助貸平臺收取貸款金額3%的服務費。

- 適用場景:助貸模式(銀行獨立放款)。

- 特點:

-

- 資方獨享利潤,但需承擔全部風險;

- 助貸方收入與風險脫鉤(需合規性審查)。

6.2. 還款路徑的差異

6.2.1. 自有資金出資(銀行/持牌機構自營)

- 路徑:借款人 → 銀行賬戶 → 資金方賬戶

- 特點:

-

- 還款直接進入資方賬戶,無中間方分賬;

- 資方需自行處理逾期催收和壞賬核銷。

- 案例:銀行自營消費貸,借款人還款至銀行指定賬戶。

6.2.2. 聯合貸款(A方+ B方共同出資)

- 路徑:借款人 → 聯合貸款專用賬戶 → 按比例分賬至A、B方賬戶

- 特點:

-

- 需通過第三方支付機構或銀聯系統分賬;

- 分賬比例與出資比例一致(如A出資70%,B出資30%)。

- 風險點:若一方延遲分賬,可能引發糾紛(需協議明確分賬時效)。

6.2.3. 助貸模式(銀行出資,助貸平臺引流)

- 路徑:借款人 → 銀行賬戶(助貸平臺無資金池)

- 特點:

-

- 資金直接由銀行發放并回收,助貸平臺僅協助風控和導流;

- 銀行需獨立完成貸后管理(包括還款提醒、催收)。

- 合規要求:銀行不得將核心風控外包,需自建還款管理系統。

6.2.4. 資產證券化(ABS)

- 路徑:借款人 → 特殊目的載體(SPV) → 投資者(優先級/劣后級)

- 特點:

-

- 還款現金流通過信托計劃或專項資管計劃分配;

- 優先級投資者優先獲得本息,劣后級承擔剩余風險。

- 風險點:若底層資產違約率上升,劣后級可能無法收回投資。

6.3. 其他業務邏輯差異

6.3.1. 合作模式

- 高出資比例(如銀行主導):

-

- 資方掌握核心決策權(如風控模型、定價);

- 合作方(如互聯網平臺)僅提供流量,議價能力弱。

- 低出資比例(如助貸平臺主導):

-

- 資方依賴合作方獲客,可能讓渡部分風控權限;

- 需支付更高服務費或分潤。

6.3.2. 監管要求

- 出資比例限制:

-

- 監管對聯合貸款的出資比例有硬性要求(如銀行出資不低于30%);

- 若出資比例不足,可能被認定為“影子銀行”,面臨整改。

- 數據與風控:

-

- 出資比例越低,資方越需依賴合作方數據,可能觸發數據隱私合規風險。

6.3.3. 業務創新空間

- 高出資比例:可主導產品設計和風控模型,適合定制化產品(如供應鏈金融)。

- 低出資比例:通過輕資本模式快速擴張,但需依賴合作方資源(如流量、場景)。

)

![[Java] 方法和數組](http://pic.xiahunao.cn/[Java] 方法和數組)

閃存讀寫保護法 加密與解密)