引言:超越模仿,探尋智能的本源

近年來,以大語言模型(LLM)為代表的自然語言處理(NLP)技術,在模仿人類語言生成方面取得了令人矚目的成就。從流暢的對話到精煉的文本摘要,機器似乎正以前所未有的速度接近人類的語言能力。然而,這種表象的成功背后,一個根本性的問題依然懸而未決:機器是真的“理解”了語言,還是僅僅在進行一場規模宏大、技藝高超的“模仿游戲”?

正如鄭捷在《NLP漢語自然語言處理原理與實踐》中指出的,現階段人工智能的本質是模仿,其發展路徑遵循著“模仿→象似性→算法理論”的軌跡。這揭示了當前NLP技術的核心邏輯——通過學習海量數據中的統計規律,來復現人類語言的“表象”。然而,要實現更高層次的語義分析與推理,NLP必須超越這一階段。鐘義信院士在《機制主義人工智能理論》中提出了一個更深層次的框架,即智能的生成是一個從“信息→知識→智能”的轉換過程?。這一理論為我們指明了方向:真正的智能并非源于對結果的模仿,而在于對生成結果的內在機制的模擬。

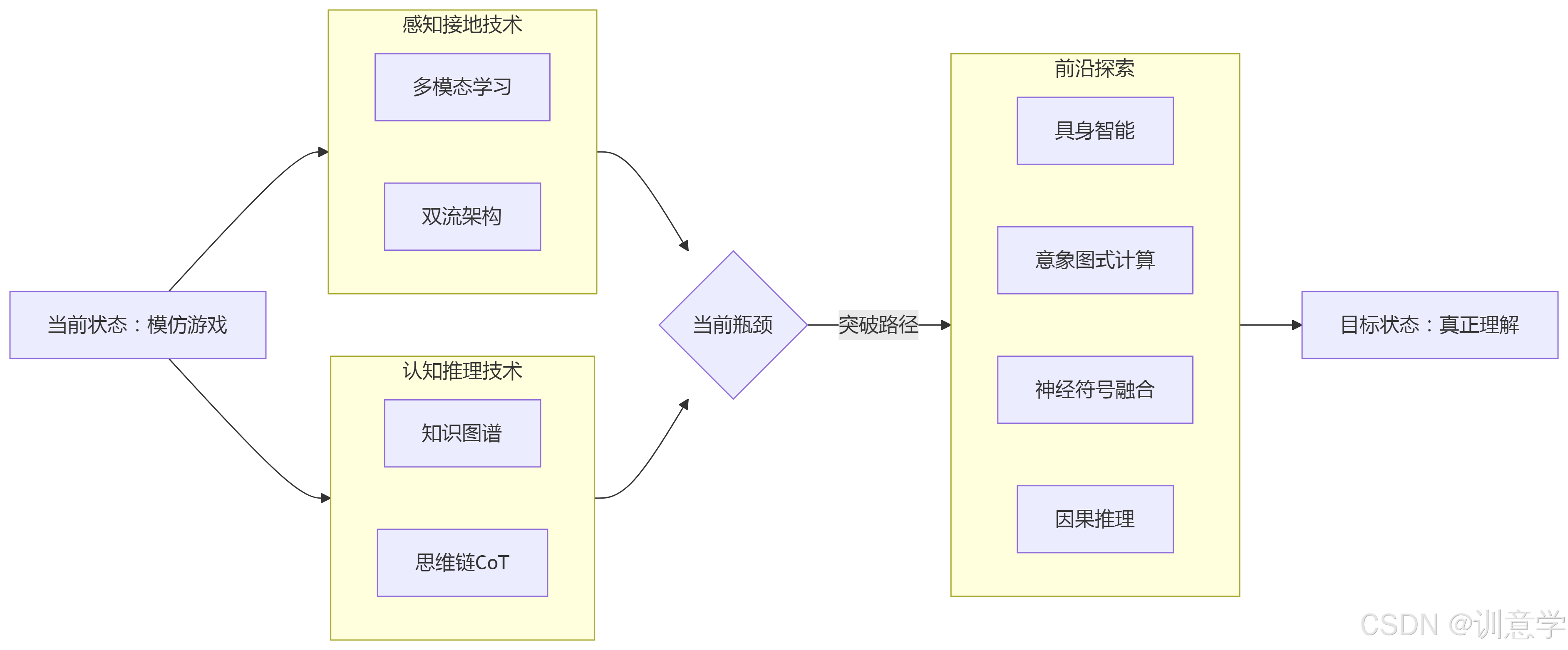

本文旨在深入探討這一核心議題。我們將從人類語言處理的底層機制——感知(信息獲取與接地)與認知(知識構建與推理)——出發,系統性地剖析NLP如何借鑒這些機制,以突破當前在深層語義理解和復雜推理方面的瓶頸。文章將分為三個部分:首先,構建感知與認知的理論基石,闡明其在語言理解中的雙重作用;其次,將這些理論映射到具體的NLP技術應用中,探討其對語義分析、知識圖譜、因果推理等任務的啟發;最后,展望未來的研究前沿與挑戰,勾勒出一條從“模仿”走向“理解”的技術路線圖。

第一部分:理論基石——人類語言感知與認知的雙重機制

為了構建能夠真正理解語言的AI,我們必須首先理解其原型——人類心智的工作原理。人類對語言的掌握,并非單一過程,而是感知系統與認知系統協同作用的產物。感知系統負責將抽象的語言符號與鮮活的物理世界相連接,而認知系統則在此基礎上構建起復雜的意義網絡和推理能力。

感知系統:語言理解的“輸入與接地”

感知的核心作用是為語言提供“接地”(Grounding)的基礎,解決哲學和人工智能領域長期存在的“符號接地問題”(Symbol Grounding Problem)。該問題探討的是,一個純粹的符號系統(如計算機程序)如何能使其內部的符號(如單詞“蘋果”)獲得真實世界的意義(指向那個可以吃的水果,而非僅僅是與其他符號的關聯)。認知語言學認為,語言的意義最終源于我們的身體與物理世界的感知交互經驗。

神經科學視角

神經科學的研究為語言感知提供了生理學基礎。經典的語言模型將語言功能主要定位在布羅卡區(主管語言生成)和威爾尼克區(主管語言理解)。然而,現代神經科學提出了更為精細的“雙流模型”(Dual-Stream Model),認為大腦通過兩條既獨立又協作的神經通路來處理語言:

- 腹側通路 (Ventral Stream):?這條通路主要連接聽覺皮層與顳葉中前部,負責將聲音信號映射到詞匯和語義概念上。它回答的是“是什么”(What)的問題,是語義理解和概念通達的核心。當我們聽到一個詞時,是腹側通路幫助我們激活其對應的意義。

- 背側通路 (Dorsal Stream):?這條通路則連接聽覺皮層與額葉后部(包括部分布羅卡區),主要負責將聲音信號映射到發音動作上。它回答的是“怎么做”(How)或“在哪里”(Where)的問題,支撐著語言的復述、語音工作記憶以及語法結構的處理。這體現了語言與感知運動系統(Sensorimotor System)的緊密耦合。

這種雙流并行處理的機制表明,人類的語言感知并非一個純粹的抽象解碼過程,而是深度根植于我們的聽覺、運動乃至更廣泛的感知系統之中。語言的意義,從神經層面看,就是符號與大腦中其他感知運動表征區域建立連接的過程。

認知語言學視角

認知語言學從另一個角度印證了感知的重要性。鄭捷在《NLP漢語自然語言處理原理與實踐》中強調了“象似性”(Iconicity)原理,即語言符號的形式與其所指代事物的感知特征之間存在著非任意的相似性。例如,漢字的“山”和“水”起源于對自然形態的描摹,聲音詞如“嘩啦啦”、“叮當”則模仿了事件的聲音。這種象似性是語言意義最原始的“接地”方式。

另一個核心概念是“意象圖式”(Image Schema)。這是源于我們身體與環境互動所形成的基本感知運動經驗結構,如“容器”(有內外之分)、“路徑”(有起點、終點和路線)、“力度”(力量的施加與平衡)等?。這些前語言的、源于感知的圖式,構成了我們理解大量抽象概念的認知腳手架?。例如,我們通過“容器”圖式來理解“他陷入了沉思”或“我腦子里裝滿了想法”;通過“路徑”圖式來理解“我們的人生旅程”或“研究取得了進展”。這些隱喻性的表達,本質上是將抽象的認知活動映射到我們熟悉的物理感知經驗上。

認知系統:意義的“構建與推理”

如果說感知系統負責將語言“接地”,那么認知系統則是在此基礎上進行抽象、組織和推理,從而構建起龐大的知識網絡和靈活的智能行為。鐘義信院士在《機制主義人工智能理論》中提出的“信息→知識→智能”轉換理論,為我們理解這一過程提供了深刻的洞見?。

機制主義人工智能視角

鐘義信院士認為,智能的生成是一個層層遞進的轉換過程,而非簡單的信息處理。這一理論框架可以完美地映射到人類的認知活動上:

- 信息獲取:?對應于感知系統,它從外部世界獲取原始的、形式化的“語法信息”(如聲音、圖像、文本符號)。這一階段只回答“是什么”的問題。

- 知識生成:?這是認知的核心環節。大腦將零散的語法信息,結合主體的目的和背景知識,轉換為包含“語義信息”(內容、含義)和“語用信息”(價值、效用)的“全信息”?。這種全信息經過組織、關聯和范疇化,最終形成結構化的知識。

- 智能生成:?在知識的基礎上,大腦根據特定目標,進行推理、規劃和決策,形成解決問題的策略。這種動態運用知識解決問題的能力,就是智能的體現。

這個模型強調,智能并非與生俱來,也不是簡單的數據累積,而是一個動態的、有目的的轉換過程。它解釋了為什么僅僅擁有海量數據(信息)的機器,如果缺乏有效的知識轉換和智能生成機制,就無法實現真正的理解。盡管“機制主義”作為一個宏大理論,其在具體NLP項目中的量化應用案例和效果數據在公開資料中尚不明確?但其理論框架為我們審視和改進現有技術提供了高屋建瓴的指導。

哲學與認知科學視角

認知科學的研究為知識的構建提供了具體的例證。其中,“范疇化”(Categorization)是人類最基本的認知能力之一。我們通過感知具體的實例(如看到一只麻雀、一只鴿子),將其共性抽象出來,形成一個更高層次的“范疇”(鳥類)。如《NLP漢語自然語言處理原理與實踐》中所討論的,這種從具體到抽象的歸納過程,是構建本體論(Ontology)和知識圖譜的認知基礎。

此外,人類還通過經驗形成對典型事件的結構化知識,即“框架”(Frames)和“腳本”(Scripts)。例如,我們對“去餐館就餐”這一事件有一個默認的腳本:進入→找座位→點餐→用餐→結賬→離開。這種結構化的知識使我們能夠快速理解情境,填補對話中未明說的信息(例如,當朋友說“我在餐廳等了半天,菜還沒上”,我們能自動推斷出他已經完成了點餐環節),并對事件的后續發展進行預期。這正是深層語義理解和推理所依賴的核心認知能力。

第二部分:技術映射——認知機制在NLP語義任務中的應用與啟發

理論的價值在于指導實踐。本部分將深入探討第一部分中闡述的感知與認知機制,如何映射到具體的NLP技術中,以及它們為解決當前NLP面臨的深層語義理解和復雜推理瓶頸提供了何種啟發。

感知機制的映射:從符號接地到多模態學習

多模態學習:符號接地的初步實踐

人類通過多感官通道(視覺、聽覺、觸覺等)感知世界,從而為語言符號賦予意義。當代NLP研究正通過多模態學習來模擬這一過程?。以CLIP(Contrastive Language-Image Pre-training)模型為代表的技術,通過對海量“圖像-文本”對進行對比學習,使得模型能夠將文本描述(如“一只貓在墊子上”)與相應的視覺表征建立強關聯?。這可以被視為“符號接地問題”的一種工程化解決方案:單詞“貓”不再僅僅是與其他詞語(如“寵物”、“喵”)在向量空間中位置相近,它還直接鏈接到了“貓”的視覺概念。類似地,像IEMLRN這樣的模型明確提出利用圖像信息來增強句子的多層次語義表征,并在自然語言推理(NLI)任務上驗證了其有效性?。這表明,引入非文本的感知信息,是提升模型語義理解能力的有效路徑。雙流架構:從大腦到Transformer的同構

神經科學的“雙流模型”在當代NLP架構中找到了驚人的技術回響。盡管功能不盡相同,但其并行處理、各司其職的設計思想被巧妙地借鑒。例如,為了解決BERT等自編碼模型無法直接用于文本生成的限制,XLNet等模型引入了“置換語言模型”(Permuted Language Model, PLM),其核心正是“雙流自注意力機制”?。該機制包含:- 內容流 (Content Stream):?類似于大腦的腹側通路,它能夠訪問完整的上下文信息(包括當前預測位置的詞本身),以編碼豐富的語義表征。

- 查詢流 (Query Stream):?類似于大腦的背側通路,它只能訪問上下文信息和當前預測的位置,但不能訪問當前位置的內容,從而在保留自回歸生成能力的同時,解決了目標泄漏問題?。

這種雙流結構?的設計,使得模型能夠同時兼顧深度上下文理解(內容流)和有序的序列生成(查詢流),展現了從認知機制中汲取架構靈感的巨大潛力。

認知機制的映射:從知識構建到復雜推理

知識圖譜與框架:模擬人類的結構化知識

對應于鐘義信院士理論中“信息→知識”的轉換,NLP領域的一個核心任務就是從非結構化的文本中抽取結構化知識,并構建知識圖譜(Knowledge Graphs, KG)。這個過程與人類認知中的“范疇化”和“框架”構建高度相似。模型通過識別實體(如“北京”、“CEO”)、關系(如“是……的首都”、“擔任”)和事件,將海量文本信息組織成一個龐大的語義網絡。這種結構化知識使得機器能夠:- 實現更深層次的理解:?例如,在理解“他昨天飛抵了中國的首都”時,通過查詢知識圖譜,模型能確切知道“中國的首都”就是“北京”,從而獲得更精確的語義。

- 進行簡單的推理:?基于圖譜中的關系,模型可以進行“A是B的父親,B是C的父親,則A是C的祖父”這類多跳推理?。

雖然當前知識圖譜的構建和應用仍面臨知識不完備、更新困難等挑戰,但它無疑是模擬人類結構化知識體系、邁向真正理解的重要一步。

思維鏈(Chain-of-Thought)與機制模擬:邁向復雜推理

鐘義信院士理論的終極目標是實現“智能”,即利用知識解決問題的能力。當前的大語言模型在面對需要多步、復雜邏輯的推理任務時,往往會失敗?。近年來興起的“思維鏈”(Chain-of-Thought, CoT)提示技術?可以看作是對人類認知推理過程的一種初步模擬。通過在提示中給出“思考步驟”的范例,引導模型將一個復雜問題分解為一系列簡單的、可執行的子步驟,然后逐步求解。例如,在解決一個數學應用題時,模型不再直接給出答案,而是先列出已知條件,然后寫出計算公式,最后代入數值求解。

這種方法雖然仍是“模仿”——模仿人類解決問題的“過程”而非“機制”,但它揭示了一個關鍵點:顯式地展現推理路徑,能顯著提升模型在復雜任務上的表現。這與認知科學中關于“系統2”思維(深思熟慮的、邏輯的)的研究不謀而合?,也印證了鐘義信院士關于“智能”是基于知識進行規劃和決策的觀點。它標志著NLP從僅僅模仿結果,向模仿“生成結果的過程”邁出了重要一步。

第三部分:未來研究前沿與挑戰

盡管NLP在借鑒認知機制方面已取得初步成果,但從“模仿”到“理解”的道路依然漫長。未來的研究需要在更深的層次上融合認知科學的洞見,并解決當前技術范式的根本性局限。

研究前沿:從接地到具身,從關聯到因果

具身智能與意象圖式:實現深度接地

當前的多模態學習主要依賴靜態的“文本-圖像”數據集,這是一種“被動式”的接地。然而,人類的語言意義根植于與物理世界的主動交互中。未來的一個關鍵方向是發展“具身智能”(Embodied AI),即讓AI代理(如機器人)在模擬或真實的環境中,通過執行任務(如“拿起桌上的紅蘋果”)來學習語言。這種主動的感知-動作循環,能為語言提供更豐富、更動態的接地。

在此基礎上,明確地將認知語言學中的“意象圖式”計算化、模型化,是實現深度理解的另一前沿。盡管“意象圖式”在認知科學中被廣泛研究?但在NLP領域,它“很少被考慮”?,其計算模型仍存在主觀性和局限性?。未來的模型需要能夠學習“容器”、“路徑”、“平衡”等基本圖式,并利用它們來理解抽象和隱喻性語言。例如,模型不僅知道“in”是一個介詞,更能理解其背后“容器”圖式的空間關系,從而更好地理解“in trouble”(陷入麻煩)和“in love”(墜入愛河)等隱喻表達。目前尚無公開的NLP模型明確宣布成功實現了意象圖式?這標志著一個巨大的研究機遇。神經符號主義與因果推理:探尋智能機制

當前的大語言模型本質上是強大的關聯引擎,它們擅長學習“X和Y經常一起出現”,但難以理解“X導致Y”。要真正模擬鐘義信院士所說的“機制”,AI必須具備因果推理能力。未來的研究趨勢之一是“神經符號主義”(Neuro-symbolic AI)?,它試圖將神經網絡強大的模式識別能力與符號系統清晰的邏輯推理能力相結合。這樣的混合系統或許能夠更好地處理需要嚴格邏輯和因果關系的復雜推理任務。

此外,將鐘義信院士的“機制主義人工智能理論”?從哲學框架轉化為可計算、可驗證的模型,是另一個極具挑戰性的前沿。這需要研究者設計出能夠動態實現“信息→知識→智能”轉換循環的新型AI架構,而不僅僅是在現有Transformer架構上增加參數規模。

面臨的挑戰:評估體系的革新

隨著模型能力從模仿走向理解,我們評估AI的方式也必須徹底革新。現有的基準測試正暴露出越來越多的問題。

傳統基準的飽和與失效

像GLUE、SuperGLUE等經典基準?曾是推動NLP發展的重要標尺。然而,隨著模型能力的飛速提升,這些基準逐漸“飽和”,模型在這些任務上的高分越來越難以反映其真實的語言理解能力?。更嚴重的是,研究發現模型常常利用數據集中的統計偏見和“捷徑”來獲得高分,而非真正理解任務?。面向復雜推理的新一代基準

為了應對挑戰,研究社區自2023年以來推出了大量旨在評估模型深度理解和復雜推理能力的新基準?。例如:- 知識與推理密集型基準:?C-Eval?、M3Exam??等基準測試模型在不同學科領域的高級知識和推理能力。

- 復雜認知任務基準:?C2RBench?和 THINK-Bench??等專注于評估模型的認知復雜性,涵蓋多步推理、邏輯推理和規劃能力。

- 多工具使用基準:?ToolComp?評估模型在解決復雜問題時,調用和組合多種外部工具(如計算器、搜索引擎)的能力,這更貼近人類解決實際問題的方式。

這些新基準?的涌現,標志著評估的重心正從“語言能力測試”轉向“認知與推理能力測試”。

超越準確率:全新的評估范式

單一的準確率指標已不足以衡量真正的智能。未來的評估體系需要更加立體和深入:- 過程評估 (Process-based Evaluation):?不僅要看最終答案是否正確,更要評估推理過程的質量、邏輯一致性和事實準確性?。像“鏈式思維”質量評估、推理感知平衡(RH-AUC)等新指標正在被探索?。

- 系統化與對抗性評估:?需要從孤立的任務轉向對整個系統的全鏈路驗證?,并使用CheckList?等工具進行更細粒度的對抗性測試,主動發現模型的弱點。

- 人機對齊與價值評估:?引入“LLM-as-a-Judge”?等方法,利用更強大的模型或人類反饋來評估輸出的質量、創造性和安全性,確保AI的發展與人類價值觀對齊。

結論:通往真正理解的路線圖

當前,以大語言模型為代表的NLP技術正處在一個關鍵的十字路口。一方面,它們在模仿人類語言方面的成就令人驚嘆,展現了“模仿”路徑的巨大潛力。另一方面,它們在深層理解、常識推理和因果判斷上的根本性缺陷,也清晰地標示出這條路徑的天花板。

本報告系統性地回顧了人類語言處理的感知與認知雙重機制,并探討了它們如何映射到現有的及未來的NLP技術中。我們看到,無論是通過多模態學習實現的初步“接地”,還是通過“思維鏈”對推理過程的模擬,NLP正努力從模仿語言的“表象”,轉向模擬心智的“機制”。

通往真正理解的路線圖已經逐漸清晰。它要求我們:

- 理論上,?必須更深入地借鑒神經科學、認知語言學和人工智能哲學(如鐘義信的機制主義理論)的成果,將符號接地、意象圖式、因果推理等核心概念,從理論探討轉化為可計算的模型。

- 技術上,?必須突破當前以Transformer為核心的技術范式,探索具身智能、神經符號系統等更能體現認知機制的新架構。

- 評估上,?必須拋棄對單一、靜態基準的迷信,構建能夠衡量復雜推理、過程質量和價值對齊的新一代評估體系。

從模仿到理解的跨越,將是一個長期而艱巨的挑戰。但這不僅是技術上的迭代,更是對智能本源的哲學追問。只有超越對結果的模仿,真正深入到生成智能的內在機制,人工智能才能最終擺脫“高超的模仿者”的身份,成為我們真正意義上的智能伙伴。

)

)

)

)

:神經元與神經網絡)