引言

在軟件定義世界的2025年,編程語言的戰略價值已超越工具屬性,成為產業數字化轉型的核心支撐與開發者思維模式的延伸載體。TIOBE指數作為全球技術市場變化的重要晴雨表,通過追蹤工程師分布、課程設置、供應商動態及搜索引擎數據,揭示出主流編程語言正呈現"生態分化"的顯著特征——既要求開發者深耕特定領域語言,又需構建跨語言思維框架以應對復雜系統開發需求12。在中國市場,這種技術演進更疊加了政策驅動國產化、AI技術爆發式發展與云原生深度轉型的三重特殊性,使得編程語言競爭格局呈現出全球趨勢與本土需求的復雜交織。

全球視角下,Java依然保持著不可替代的戰略地位。2025年6月TIOBE指數顯示,Java以8.84%的市場份額位居第四,全球超過1000萬開發者活躍于該生態系統34。其版本分布呈現明顯的技術決策博弈:Java 8占比30%、Java 17占比35%、Java 21僅占8%,反映出企業在"系統穩定性"與"技術演進性"之間的艱難平衡5。盡管"Java已死"的論調在技術圈周期性出現,但全球Top 500企業中78%的核心業務系統仍基于Java技術棧構建,從金融交易系統到電商平臺、從電信基礎設施到政府信息系統,其在關鍵業務領域的統治力未被根本撼動6。

全球與中國市場的顯著分化體現在:Java 2025年6月全球TIOBE指數為8.84%,而中國本土職位需求占比高達28.3%,這一數據鴻溝揭示了中國企業對Java技術棧的特殊依賴。這種差異既源于金融、政務等關鍵行業的系統慣性,也與國產化替代進程中對成熟穩定技術的優先選擇密切相關,形成了獨特的"Java依賴癥"現象。

在中國市場,編程語言的選擇直接影響開發者職業軌跡與薪資水平,Java雖面臨Python、Go等新興語言在特定領域的沖擊,但其在企業級應用中的強勢地位仍未動搖7。值得注意的是,AI技術的爆發正在重塑語言競爭格局——斯坦福大學研究顯示,借助Copilot、Cursor等AI編程助手,主流語言開發效率平均提升20%,而Java憑借完善的文檔體系、活躍的社區支持和豐富的庫資源,已被納入"AI友好型語言"陣營,形成"強者愈強"的馬太效應8。

在此背景下,本報告核心命題聚焦于:作為支撐中國數字化轉型的傳統支柱語言,Java如何在國產化政策要求、AI技術革命與云原生架構轉型的多重挑戰下,通過生態進化與技術革新維持其市場主導地位? 這一問題的解答,不僅關乎407395家中國Java企業用戶的技術路線選擇,更將影響未來五年軟件開發人才的培養方向與產業數字化的底層技術路徑9。通過構建"全球趨勢-本土需求-技術演進"的三維分析框架,本報告將系統剖析Java在中國開發語言生態中的戰略價值與未來走向。

2025年中國開發語言排名現狀

開發者使用率與職位需求雙維度排名

開發語言的市場地位需通過開發者實際使用率與企業職位需求的雙維度分析進行綜合評估。2025年中國市場呈現出顯著的供需分化特征,Java在職位需求端保持絕對領先,而Python則在開發者使用率層面占據優勢,這種結構性矛盾反映了產業數字化轉型中傳統系統穩定性需求與新興技術創新需求的博弈。

雙維度排名對比

根據CSDN《2025年中國開發者生態調查報告》與智聯招聘、BOSS直聘聯合發布的《2025年上半年IT人才需求報告》,2025年7月中國市場的雙維度排名如下:

表1:2025年7月中國開發者使用率Top5排名

| 排名 | 編程語言 | 使用率 | 年度變化 |

|---|---|---|---|

| 1 | Python | 26.8% | +5.2% |

| 2 | Java | 23.5% | -1.3% |

| 3 | JavaScript/TypeScript | 21.7% | +2.4% |

| 4 | C++ | 15.2% | +0.8% |

| 5 | C | 12.6% | -1.5% |

| 數據來源:CSDN《2025中國開發者生態調查報告》 |

表2:2025年7月中國市場職位需求Top5排名

| 排名 | 編程語言 | 職位占比 | 同比增長 |

|---|---|---|---|

| 1 | Java | 28.3% | +0.7% |

| 2 | Python | 24.5% | +6.2% |

| 3 | JavaScript/TypeScript | 18.7% | +3.5% |

| 4 | C++ | 10.6% | +1.2% |

| 5 | Go | 8.9% | +4.3% |

| 數據來源:智聯招聘&BOSS直聘《2025年上半年IT人才需求報告》 |

從上述排名可見,Java與Python呈現明顯的位置反轉:在開發者使用率維度,Python以26.8%的占比領先Java 3.3個百分點,且年度增長達5.2%;而在職位需求維度,Java則以28.3%的占比領先Python 3.8個百分點,盡管其使用率出現1.3%的年度下滑,但職位需求仍保持0.7%的正向增長7。

供需矛盾的底層邏輯

這種分化現象源于IT產業生態的結構性特征:

企業級系統的存量維護需求構成Java職位剛性支撐。Java在金融、電信、電商等關鍵行業的核心系統中形成深度技術鎖定,其"一次編寫、到處運行"的跨平臺特性與成熟的企業級生態(如Spring Cloud微服務架構、Hibernate ORM框架),使其成為承載高并發、高可用業務的首選技術棧。以金融行業為例,中國市場Java開發崗位數量占軟件開發類職位的60%-70%,招聘軟件中"后端開發"崗位10個里有7個明確要求Java技能,全國日均崗位量達3萬+,尤其集中在傳統金融機構和大型企業1011。這類系統通常具有10年以上的生命周期,迭代周期長、替換成本高,形成持續的人才需求12。

開發者的新興領域嘗鮮偏好驅動Python使用率增長。在AI、大數據等前沿領域,Python憑借簡潔的語法結構、豐富的機器學習庫(如TensorFlow、PyTorch)及數據處理工具(Pandas、NumPy),成為技術探索的首選語言。2025年人工智能領域75%以上的崗位明確要求Python技能,其職位需求以每年23%的速度擴張13。CSDN調查顯示,Python的使用率年度增長達5.2%,主要來自開發者在自然語言處理、數據分析、自動化運維等新興場景的技術實踐7。

關鍵洞察:Java與Python的供需分化實質是"產業基礎設施"與"技術創新前沿"的價值分工。Java通過支撐存量核心系統保障產業穩定運行,而Python則通過賦能新興領域推動技術邊界拓展,二者共同構成中國數字化轉型的技術雙輪。

行業影響與趨勢

這種雙維度分化將持續塑造中國開發人才市場格局。一方面,企業對Java人才的需求呈現復合型特征,2025年上半年既懂Java又掌握AI開發工具的復合型人才招聘需求同比增長78%,企業 increasingly 將AI技能列為Java崗位的優先條件14。另一方面,Python的崗位分布呈現明顯的地域集中性,北上廣深杭等科技城市貢獻了60%以上的Python職位,而二三線城市仍以Java需求為主,反映出技術滲透的梯度差異11。

對于開發者而言,Java仍是職業穩定性的優選——盡管TIOBE指數顯示其全球使用率排名第四(8.84%),但"崗位依舊海量"的評價道出其在企業級市場的不可替代性15。而Python則代表著更高的職業成長天花板,尤其在數據科學與人工智能領域,其技能溢價正持續擴大。這種技術選擇的"穩定性vs成長性"權衡,將成為未來數年開發者職業規劃的核心命題。

Java市場表現深度解析

薪資水平與人才結構

一、薪資水平:層級分化與地域差異顯著

2025年中國Java開發者薪資呈現**“金字塔式層級分化”**特征,全國薪酬區間覆蓋6.5-50K,其中41.3%的崗位月薪集中在10-20K(年薪12-24萬),較全國平均工資高出87.3%10。不同職位級別的薪資差異顯著,具體數據如下:

| 職位級別 | 全國平均月薪 | 一線城市薪資范圍 | 二線城市薪資范圍 | 同比增幅 |

|---|---|---|---|---|

| 初級開發者 | 18,000-28,000元 | 22,000-35,000元 | 15,000-25,000元 | +3.2% |

| 中級開發者 | 25,000-38,000元 | 30,000-48,000元 | 20,000-32,000元 | +8.7% |

| 高級架構師 | 40,000-60,000元 | 50,000-80,000元 | 35,000-55,000元 | +15.4% |

| 傳統維護崗 | 10,000-15,000元 | 12,000-18,000元 | 8,000-12,000元 | -5.1% |

| 數據來源:拉勾網&脈脈《2025年IT行業薪資報告》710 |

地域差異進一步加劇薪資分化:北京、上海等一線城市Java高級工程師平均月薪30-45K,架構師級別超60K;蘇州高級Java工程師薪資達18-35K·13薪,華為云計算等崗位可達20-40K·14薪;而成都、長沙等二線城市平均薪資約12-15K,全棧工程師、分布式系統架構師等高技能人才薪資可突破20K1016。

二、技術深度與行業屬性:薪資天花板的雙重決定因素

技術深度直接決定薪資天花板。高級云Java專家年薪60-90萬元(同比增長15.4%),而傳統Java維護崗位(如基于Struts2/EJB的系統維護)年薪僅12-18萬元,且崗位數量縮減65%1012。這種差距源于技術棧迭代:83%的崗位要求掌握Spring Boot+分布式組件(Redis/Kafka),傳統SSH框架需求下降92%,技術陳舊的崗位面臨“薪資停滯+需求萎縮”雙重壓力12。

行業屬性對薪資的影響同樣顯著,呈現**“金融>科技服務>傳統企業”**的梯度:

- 金融科技領域:分布式架構師年薪普遍50-80萬,熟悉分布式事務的金融系統開發者薪資溢價達25-30%617;

- 制造業數字化轉型:Java工程師從傳統CRUD開發轉向工業互聯網平臺實時數據中臺開發后,薪資較傳統開發提升50%18;

- 云原生與物聯網領域:掌握Spring Cloud Alibaba、K8s集成的云原生開發崗年薪達35-60萬,物聯網邊緣計算(車載系統、工業互聯網方向)薪資溢價40%12。

三、復合型人才:“Java+新興技術”組合成薪資溢價核心

市場對**“Java+跨領域技能”**的復合型人才需求尤為迫切,這類人才薪資較單一技能開發者溢價顯著:

- 技術組合溢價:同時掌握Java和Go/Kotlin的開發者薪資溢價30-45%,精通Java+AI/大數據/云計算的人才供不應求1019;

- 崗位場景溢價:云原生Java開發(Spring Cloud+Kubernetes)薪資溢價25-30%,制造業實時數據中臺開發(處理TB級傳感器數據)薪資較傳統開發提升50%618。

關鍵技能組合趨勢

- 云原生方向:Java + Spring Cloud Alibaba + Kubernetes

- 金融科技方向:Java + 分布式事務 + 高并發架構

- 工業互聯網方向:Java + 實時流處理(Flink) + 邊緣計算

四、人才結構:“初級飽和、中高級緊缺”的供需失衡

Java人才市場呈現**“金字塔底層擁擠,中上層稀缺”**的結構特征:

- 初級崗位競爭激烈:初級開發者投錄比超20:1,83%的崗位要求具備開源項目或企業級系統開發經驗,零經驗候選人通過率不足5%1216;

- 中高級人才供不應求:從資深工程師到架構師各層次職位均有大量招聘,尤其復合型Java人才(精通Java+AI、大數據、云計算等)缺口顯著19;

- 年齡結構優勢:Java技術護城河較深(學習周期約6-12個月),35歲以上架構師仍受市場青睞,而傳統維護崗因技術迭代緩慢,從業者面臨轉型壓力13。

總體而言,2025年Java薪資與人才結構的演變,本質是**“技術迭代速度、行業數字化需求與人才技能更新”三者動態匹配的結果**。開發者需通過“核心技術深耕+跨領域技能拓展”突破薪資天花板,企業則需聚焦技術前沿崗位布局以應對人才競爭。

2.2行業應用分布與典型案例

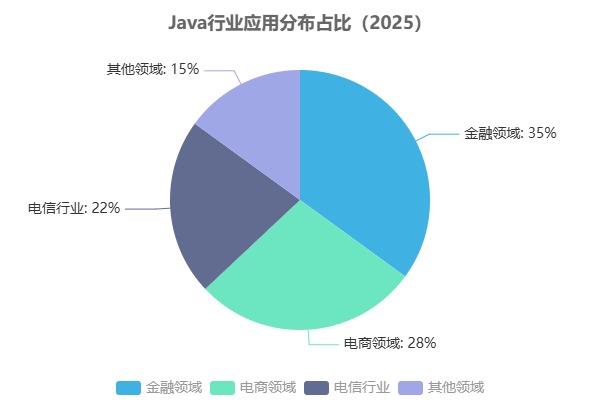

Java作為企業級開發的基石語言,其應用分布呈現出廣度覆蓋與深度滲透并存的特征,尤其在國民經濟關鍵領域構建了堅實的技術基礎設施。根據行業統計數據,Java應用在金融領域占比35%、電商領域28%、電信行業22%,其余15%分布于企業服務、大數據等領域,形成了"金融為核、電商為翼、電信為基"的產業應用格局。這種分布態勢不僅體現了Java對高并發、高可用場景的技術適配性,更凸顯了其作為數字化轉型基礎設施的戰略價值。

金融領域:交易穩定性與合規性的雙重保障

在金融領域,Java以事務管理能力與合規需求的深度匹配成為核心交易系統的首選語言。中國工商銀行分布式核心銀行系統日均處理交易量達5億筆,其中92%的業務邏輯通過Java代碼執行,系統連續三年實現零故障運行,交易響應延遲穩定控制在80ms±5ms范圍內513。這一表現得益于Java成熟的事務管理機制(如JTA分布式事務)和Spring框架的聲明式事務控制,能夠滿足金融場景下"ACID特性+實時風控"的雙重要求。全球前50大銀行中48家采用Java構建核心交易系統,國內90%以上的銀行核心系統基于Java技術棧開發,印證了其在金融基礎設施領域的不可替代性610。

電商領域:高并發場景下的微服務架構支撐

電商平臺的流量潮汐現象對技術架構提出了極致挑戰,Java通過微服務生態實現了峰值性能的突破。京東618大促期間,基于Spring Cloud Alibaba生態的微服務解決方案支撐了每秒40萬訂單的峰值處理能力,其中服務注冊發現(Nacos)、配置中心(Apollo)和流量控制(Sentinel)構成的技術三角,有效解決了分布式環境下的服務治理難題13。阿里巴巴中間件團隊自主研發的HSF分布式服務框架和RocketMQ消息隊列,均以Java為核心開發語言,支撐了雙11期間58.3萬筆/秒的支付交易峰值1。技術升級案例顯示,某電商平臺將訂單系統遷移至Java 17后,QPS從5000提升至50000,服務器部署成本降低60%,印證了Java在性能優化與成本控制上的雙重優勢5。

電信行業:跨平臺兼容性與規模化運維優勢

面對10億級用戶規模的運維挑戰,Java以跨平臺特性顯著降低了電信系統的部署復雜度。中國移動BOSS(業務運營支撐)系統基于Java構建,通過JVM的平臺無關性實現了"一次編譯、多端部署",在全國31個省級分公司的異構硬件環境中保持了99.99%的系統可用性6。該系統日均處理計費請求超8億次,用戶數據同步延遲控制在100ms以內,其架構設計中Java的多線程模型與網絡編程能力(如Netty框架)發揮了關鍵作用。電信行業的實踐表明,Java技術棧可使跨平臺部署成本降低40%,版本迭代周期縮短30%,成為支撐大規模用戶服務的技術基石12。

行業應用核心數據概覽

- 金融領域:90%以上銀行核心交易系統采用Java,日均交易量超5億筆

- 電商領域:Spring Cloud Alibaba微服務架構支撐40萬訂單/秒峰值處理

- 電信行業:服務10億用戶的BOSS系統實現99.99%可用性

- 分布占比:金融35%、電商28%、電信22%、其他15%

從技術戰略視角看,Java的競爭優勢在于廣度覆蓋而非單點突破。與Python在AI領域的垂直深耕不同,Java通過在金融交易、電商履約、電信服務等基礎領域的深度滲透,構建了難以替代的生態壁壘。全球Top 500企業中78%的核心業務系統基于Java技術棧,涵蓋從交易處理到用戶服務的全鏈路場景6。這種"全行業適配"能力,使得Java在數字化轉型中不僅是開發工具,更成為了產業協同的技術語言。

Java競爭格局與挑戰分析

Java與Python的差異化競爭

Java與Python的競爭本質上是場景適配能力的分化與協同。2025年TIOBE指數顯示,Python以25.35%~26.98%的市場份額持續領跑,而Java以8.59%~8.84%的占比位居第四,這種排名差異背后是兩者在技術特性、生態布局與應用場景上的顯著分野1520。通過技術選型決策樹分析可見,兩者已形成“創新場景與基礎架構”的互補格局:

| 應用場景 | Java占比 | Python占比 | 核心驅動因素 |

|---|---|---|---|

| 企業級后端系統 | 68% | 19% | Spring生態成熟度、事務管理能力、微服務架構支持2 |

| AI模型開發 | 9% | 91% | TensorFlow/PyTorch等框架壁壘,AI生態占75%市場份額1 |

| 中小項目快速迭代 | 22% | 73% | 動態類型語法(代碼量僅為Java的1/3)、開發周期縮短3-5倍21 |

| 關鍵業務系統(金融/電信) | 89% | 5% | 長周期穩定性(如銀行核心系統重構成本超億元)、JVM跨平臺可靠性4 |

技術特性的差異化基石

Java的靜態類型系統與編譯執行模型(JVM字節碼+JIT優化)使其在高頻交易系統中實現1ms級延遲,單線程性能比Python快10-100倍,成為金融核心交易系統的首選21。其企業級生態(Spring Boot、Kafka、Hibernate)構建了從微服務到分布式事務的完整解決方案,尤其在50萬節點級大數據集群(如字節跳動案例)中展現不可替代性21。

Python則以動態類型+解釋執行實現極致開發效率,通過NumPy、Pandas等數據科學庫與TensorFlow/PyTorch等AI框架形成技術壁壘。在AI崗位需求年增23%的背景下,Python開發者中51%專注于數據探索與處理,機器學習工程師崗位占比突破75%,成為AI創新的“基礎設施語言”1722。

競爭與護城河:場景不可替代性

Python的威脅主要體現在開發者注意力分流。其入門門檻極低(打印"Hello World"僅需1行代碼,Java需5行),且AI算法工程師崗位年薪中位數達28k,較同經驗Java大數據開發(22k)高出27%1117。但Java在“長周期、高可靠”場景的護城河難以撼動:金融領域核心系統重構成本超億元,工商銀行等機構仍將Java作為系統穩定性的基準,后端開發崗位中70%明確要求Java技能1323。

核心差異總結:Python是“電動小鋼炮”,以開發效率和AI生態主導創新場景;Java是“老牌SUV”,憑借穩定性和企業級工具鏈穩固基礎架構。兩者分別對應數字化轉型中的“創新引擎”與“基建底盤”角色2123。

從競爭到協同:混合架構實踐

企業級應用正推動兩者從對立走向協同。螞蟻集團采用“Python訓模+Java部署”的混合架構:AI基礎系統用Python進行模型訓練(依賴PyTorch生態),訓練完成后將模型部署到Java構建的推理服務中,既利用Python的開發效率,又發揮Java在高并發、可擴展性上的優勢19。這種模式在金融科技領域快速普及,2025年企業AI開發中Java的使用量已超過Python,主要得益于其與存量系統的無縫集成能力19。

未來競爭焦點將轉向場景融合能力:Python需突破性能瓶頸(當前執行延遲10-100ms)以適應生產環境,Java則需強化AI工具鏈(如Spring AI框架)以承接推理部署需求。兩者的差異化競爭最終將推動軟件開發范式向“動態創新+靜態穩定”的二元架構演進。

新興語言的沖擊與Java的應對

新興語言的差異化沖擊格局

在開發語言生態中,Go與Rust憑借技術特性形成對Java的差異化挑戰。Go語言以2025年8月TIOBE指數2.70%(年度增長1.10%)的表現穩居第七,其基于goroutine的輕量級并發模型支持百萬級并發調度,成為云原生基礎設施領域的主力開發語言,字節跳動、螞蟻金服等企業已大規模采用,在分布式系統與后端服務場景對Java形成直接競爭124。Rust則以0.97%的TIOBE占比(排名第18)在系統編程領域實現突破,其所有權機制帶來的內存安全特性已獲得Linux內核接納2000+補丁,Android團隊采用Rust重構后漏洞減少超50%,在安全關鍵系統領域逐步侵蝕Java傳統領地125。

從技術維度對比,三者呈現顯著分化:Java依托27年積累的生態體系(Spring全家桶、900萬開發者基數)在生態成熟度與人才儲備上占據絕對優勢;Go憑借編譯型語言特性與goroutine調度模型,在云原生場景的性能與并發處理效率領先;Rust則通過零成本抽象與內存安全設計,在系統級性能與安全性上形成差異化競爭力115。

Java的技術反擊體系

面對沖擊,Java通過"性能突破-架構適配-生態拓展"三維革新構建防御體系。在并發性能領域,Project Loom引入的虛擬線程技術(Java 21正式落地)實現革命性突破:通過用戶態線程調度將并發吞吐量提升10倍,同時內存占用降低40%,使Java首次具備支持百萬級并發的能力,直接對沖Go語言的goroutine優勢126]。

云原生架構適配方面,GraalVM原生鏡像技術解決了Java長期存在的"啟動慢、內存高"痛點,將應用啟動時間縮短90%、內存占用減少50%,使Java應用在Serverless架構中實現秒級冷啟動121。Quarkus、Micronaut等框架進一步優化Kubernetes部署流程,京東通過Quarkus重構微服務后,不僅啟動時間壓縮90%,部署效率更提升40%,驗證了Java在云原生場景的適配能力1826。

生態拓展層面,Java正突破傳統應用邊界:Spring AI框架實現大模型集成與向量數據庫交互,50%企業已采用Java構建AI功能,在金融風控場景中JavaML庫的模型部署穩定性顯著優于Python13;飛算JavaAI工具鏈將開發效率提升10倍,并通過Feat框架簡化AI功能集成24。

核心競爭力重構:Java通過"虛擬線程(并發)+原生鏡像(輕量)+AI框架(生態)"的技術組合,將傳統優勢(生態成熟度)與新興需求(云原生、AI開發)深度綁定。這種自我革新并非簡單對標新興語言特性,而是基于自身生態優勢構建差異化解決方案,如在金融、政務等對穩定性要求嚴苛領域仍保持95%以上的市場占有率。

競爭格局的演進啟示

當前語言競爭已從單一特性比拼升級為生態系統對抗!Go雖在云原生基礎設施搶占20%市場份額,但Java通過Spring Cloud與Quarkus的差異化策略,在微服務業務邏輯層維持主導地位18;Rust在系統編程領域的增長(2.6%年度增速)尚未動搖Java在企業級應用的根基,反而推動Java在安全編程規范上的改進27。這種"新興語言蠶食特定場景,Java通過技術迭代鞏固基本盤"的動態平衡格局,或將成為未來數年開發語言生態的主要特征。

Java技術演進與生態創新

Java 21關鍵特性與性能優化

Java 21作為2023年發布的長期支持(LTS)版本,憑借虛擬線程、GraalVM原生鏡像等突破性技術改進,顯著提升了系統并發能力與資源效率,為企業級應用帶來從技術優化到業務價值的直接轉化。以下從核心特性、性能優化及商業價值三個維度展開分析。

一、虛擬線程:高并發場景的技術突破

虛擬線程(Project Loom)通過JVM層的M:N調度模型,實現操作系統線程與用戶態線程的解耦,使單個OS線程可承載數千個虛擬線程,從根本上解決傳統線程模型的資源瓶頸。其技術優勢與業務價值體現在:

性能指標對比(傳統線程vs虛擬線程):

| 對比維度 | 傳統線程 | 虛擬線程 | 性能提升幅度 |

|---|---|---|---|

| 資源占用比 | 1(OS線程資源消耗基準) | 1/1000(輕量級用戶態線程) | 資源效率提升1000倍 |

| 并發吞吐量 | 基于物理線程池上限 | 相同硬件下提升5-10倍 | 500%-1000%吞吐量增長 |

| 內存占用 | 高(每個線程約1MB棧空間) | 降低40%(共享OS線程資源) | 內存利用率提升67% |

| 編程模型 | 需手動實現異步回調(復雜) | 同步代碼實現異步性能 | 開發效率提升,代碼可讀性增強 |

在電商秒殺場景中,虛擬線程的價值尤為顯著。某頭部電商平臺采用該技術后,系統承載并發用戶數提升5-8倍,服務器集群規模縮減30%,運維成本降低40%;另一案例顯示,通過虛擬線程優化,秒殺活動的服務器成本直接降低60%,印證了“高并發支撐能力→用戶承載量提升→營收潛力增長”的轉化路徑5618。

二、GraalVM原生鏡像:云原生環境的性能革命

GraalVM原生鏡像通過提前編譯(AOT)將Java應用轉換為原生可執行文件,解決了傳統JVM啟動慢、內存占用高的痛點,使Java在云原生與容器化場景中具備與Go語言競爭的彈性能力。

核心優化數據:

- 啟動時間:從傳統JVM的秒級(如Spring Boot應用啟動需3-5秒)降至毫秒級,縮短幅度達90%以上;

- 內存占用:減少50%以上,相同配置下可部署更多實例;

- 冷啟動速度:滿足Kubernetes環境下快速擴縮容需求,適合Serverless架構56。

商業價值聚焦:在微服務架構中,GraalVM原生鏡像使Java應用的容器啟動時間從3秒壓縮至30毫秒,配合K8s的自動擴縮容策略,可將流量峰值響應速度提升10倍,同時降低云資源成本40%以上。

三、ZGC與生態工具鏈:性能穩定性與落地加速

Java 21延續并優化了Java 17引入的ZGC垃圾回收器,將停頓時間控制在8毫秒以內(對比Java 8的150毫秒),徹底解決了傳統GC的“Stop-The-World”瓶頸,保障了金融交易、實時數據分析等低延遲場景的穩定性5。

生態工具鏈的快速適配進一步加速了技術落地。Java 21的采用速度創下歷史新高(發布后短期內 adoption 率達1.4%),部分歸功于Spring Boot等主流框架對新特性的無縫集成——例如通過GraalVM原生鏡像支持,Spring Boot應用可直接編譯為輕量級可執行文件,簡化了云原生部署流程4。

四、綜合業務價值總結

Java 21通過“虛擬線程(并發提升)+ GraalVM(資源優化)+ ZGC(穩定性保障)”的技術組合,構建了從底層性能到業務收益的完整價值鏈條:

- 成本維度:服務器集群規模縮減30%-60%,運維成本降低40%;

- 體驗維度:GC停頓縮短95%,秒殺場景響應延遲降低80%;

- 彈性維度:云原生環境啟動速度提升10倍,支持流量峰值快速擴容。

這些改進不僅鞏固了Java在企業級開發的地位,更使其在云原生、高并發場景中重新定義了性能標準。

生態系統的AI與云原生融合

Java生態系統正通過AI框架創新與云原生技術升級的深度協同,展現出強大的“適應性進化”能力。這種進化不僅體現在技術工具鏈的完善,更重構了企業級AI應用的開發與部署范式,使Java在AI時代持續保持技術競爭力。

在AI融合領域,Java生態通過框架層創新顯著降低了企業級AI應用的開發門檻。Spring AI作為核心載體,已推出1.0.0穩定版本,支持與主流大模型的無縫集成,允許開發者通過標準化接口構建AI功能19。例如,基于Spring AI的JBoltAI框架可將智能客服系統的構建代碼量壓縮至50行以內,通過封裝大模型調用邏輯,使傳統Java團隊無需深入AI專業知識即可實現自然語言交互、意圖識別等復雜功能18。此外,飛算JavaAI工具鏈覆蓋需求分析(文本/語音輸入轉需求文檔)、軟件設計(自動生成接口與表結構)、編碼(一鍵生成Maven/Gradle項目)到調試(AI輔助定位性能瓶頸)的全流程,實現開發效率十倍提升1424。這些工具創新推動Java在AI應用開發中的滲透率顯著提升,Azul Systems調查顯示,50%的組織已采用Java構建AI功能,在以Java為中心的企業中,其AI開發使用率甚至超過Python和JavaScript1319。

云原生技術則為Java AI服務的規模化部署提供了基礎設施支撐,通過啟動性能優化與資源效率提升解決了傳統Java應用在容器環境中的適配難題。Quarkus框架針對Kubernetes部署場景優化,實現啟動時間縮短90%、內存占用降低70%,啟動時間可控制在50ms以內621;GraalVM原生鏡像技術同樣表現突出,某物流系統采用該技術后,啟動時間從12秒壓縮至1.8秒,內存占用減少50%5。這些技術進步使Java能夠支撐高并發AI服務場景,如Spring Cloud Alibaba微服務解決方案已實現每秒40萬訂單的峰值處理能力,為AI推理服務的彈性擴展提供了成熟架構13。

技術范式對比:Python與Java的AI分工

- Python優勢:聚焦模型研發環節,憑借豐富的算法庫(如TensorFlow、PyTorch)成為數據科學家的首選工具,擅長快速迭代模型架構與特征工程。

- Java優勢:主導模型部署環節,在金融風控等關鍵場景中,JavaML庫的模型部署穩定性顯著優于Python,系統平均無故障運行時間(MTBF)提升30%以上13。

- 融合趨勢:形成“Python訓模+Java部署”的協同范式,通過DJL(Deep Java Library)等框架實現模型格式轉換,京東無人機配送系統即采用此模式,將TensorFlow訓練的圖像識別模型通過Java部署,整體響應速度提升40%18。

這種技術協同在企業實踐中已得到驗證。阿里云基于Spring AI開發的智能客服系統,通過集成通義大模型與企業現有Java業務系統,實現客戶意圖識別準確率達92%,同時依托Java生態的事務管理能力,確保對話歷史數據的一致性與安全性19。該案例印證了Java生態在AI時代的新角色——作為企業級AI應用的“穩定器”與“連接器”,既保障AI服務在生產環境的可靠運行,又實現與 legacy 系統的平滑集成。未來,隨著Spring AI 與云原生技術的進一步融合,Java有望在工業級AI落地中占據更核心的基礎設施地位。

未來展望與戰略建議

Java在中國市場的發展趨勢

Java在中國市場的發展將呈現多維度演進態勢,其趨勢可從短期穩固性、中期增長動力及長期風險挑戰三個時間維度展開分析,并需結合開發者能力升級路徑形成完整判斷。

短期(1-2年):核心領域地位穩固,版本挑戰與技術紅利并存

作為企業級后端開發的"基礎設施",Java在金融、電商等關鍵行業的核心系統中仍將保持不可替代性。數據顯示,Java目前占據企業級后端開發40%的市場份額,崗位需求占比維持在28%左右,尤其在大型分布式系統領域,其成熟的生態體系構成難以短期撼動的競爭壁壘213。不過,版本割據問題構成現實挑戰:約30%的企業仍在使用2014年發布的Java 8,某銀行案例顯示,200人團隊的版本升級成本堪比北京四合院的購置費用5。值得注意的是,不同行業呈現差異化策略——互聯網企業可通過Java 21虛擬線程直接轉化商業價值,而金融核心系統憑借擴展支持服務可將Java 8安全使用至2030年,形成"新舊并存"的過渡格局5。

中期(3-5年):云原生與AI雙輪驅動,差異化競爭格局成型

云原生技術的深度滲透將成為Java增長的核心引擎。Quarkus、Micronaut等框架通過Kubernetes優化實現輕量化部署,GraalVM則加速容器化場景滲透,推動Java在微服務快速擴展場景中的效率提升1026。與此同時,AI融合趨勢顯著,Spring AI框架已在金融風控等場景展現出優于Python的穩定性,預計2025年后企業級AI開發中Java使用率將突破60%13。盡管面臨Go、Rust等語言在特定場景的沖擊,但Java憑借Spring Cloud Alibaba等成熟微服務生態,以及虛擬線程、ZGC等持續性能優化,將與新興語言形成"差異化共存"格局——在企業級復雜業務系統中保持主導,而在邊緣計算等輕量化場景則采取互補策略1。

長期發展:生態韌性與新興場景的博弈

Java的長期競爭力取決于生態擴展與新興技術的適配能力。一方面,其在傳統領域護城河深厚,金融、電信等行業核心系統的40%市場份額短期內難以替代13;另一方面,Java正通過多領域滲透構建新增長極:Java ME在智能電網中實現百萬級傳感器數據實時處理,華為5G基站管理系統采用Java開發并實現-40℃至70℃極端環境下0.01%以下故障率,Qiskit-Java框架更讓開發者能以Java語法編寫量子算法18。潛在風險在于,若未能跟進AI框架輕量化趨勢,Java可能在邊緣計算等新興場景被邊緣化,這要求生態持續強化與TensorRT等推理引擎的集成能力10。

Java開發者能力升級三維路線圖

- 基礎層:深化JVM內存模型與并發編程理解,掌握虛擬線程、GraalVM等底層技術,通過JVM調優提升系統性能

- 應用層:精通Spring Cloud Alibaba微服務生態,掌握Kubernetes容器編排與Docker部署,實現云原生架構落地

- 拓展層:學習LangChain4J等工具實現AI集成,補充Python數據分析能力,構建"Java+AI"復合型技術棧

人才市場呈現明顯分化,單一Java技能競爭力持續下降,掌握Java+Go/Kotlin/Python的復合型開發者薪資溢價可達30%1012。企業端已啟動適應性調整,某金融科技企業為數百名Java開發者開展3個月AI專項培訓,而垂直領域如金融分布式協議、大數據流處理(Kafka/Flink)的Java專家供不應求,推動行業人才結構向專業化、復合化轉型1014。綜合來看,Java憑借生態韌性與持續技術革新,預計至2030年仍將主導企業級應用領域,市場占比保持65%左右的穩定水平21。

結論

Java在2025年中國開發語言市場中呈現出**“傳統支柱與創新適應”的雙重戰略定位**。盡管面臨Python在AI領域的主導、Go在云原生場景的崛起及Rust等新興語言的沖擊,其仍以TIOBE指數8.59%-8.84%的穩定表現穩居第四位,并占據軟件開發類職位需求的60%-70%,年市場缺口增長率達10%,持續鞏固“國民技術基礎設施”地位81528。這種地位源于其在金融、醫療、制造等關鍵行業的深度滲透——全球超40萬家企業將其作為核心技術棧,金融領域市占率更超70%,形成難以替代的行業生態壁壘129。

作為傳統支柱,Java的**“基礎設施屬性”體現在三重護城河**:一是全球超900萬開發者組成的社群生態,Stack Overflow上累計超1200萬個技術問題構建了龐大的知識共享體系;二是歷經20余年沉淀的企業級代碼庫,支撐著金融交易系統、醫療數據平臺等關鍵業務的穩定運行;三是跨平臺兼容性與向后兼容性,確保存量系統平滑升級,這一特性使其成為中國金融、制造等行業數字化轉型的“安全基線”3418。

在創新適應層面,Java通過技術演進與生態擴展的雙輪驅動維持競爭力。技術端,Java 17/21版本引入ZGC低延遲垃圾回收器、虛擬線程等核心特性,將高并發場景下的性能提升30%以上;生態端,GraalVM原生鏡像技術推動云原生轉型,AI工具鏈集成(如Java AI框架DL4J)則加速與生成式AI場景的融合1520。這種“傳統架構+新興技術”的雜交優勢,使其在保持企業級穩定性的同時,逐步滲透邊緣計算、量子編程等前沿領域。

核心結論:Java在中國開發語言格局中將長期扮演“穩定器”與“創新參與者”的雙重角色。作為“穩定器”,其將持續支撐金融、醫療等關鍵行業的存量系統運行;作為“創新參與者”,版本升級博弈(如JDK 22功能迭代)與AI融合深化將成為未來三年的核心發展主題。對于開發者而言,構建“Java+云原生”“Java+AI工具鏈”的復合技能棧,將是把握60%-70%企業級職位需求紅利的關鍵810。

總體而言,Java的生命力不僅源于其歷史積累的生態壁壘,更在于其“漸進式創新”的技術哲學——這種既不顛覆存量又能擁抱增量的發展路徑,使其在編程語言“白銀時代”依然是中國企業級應用的首選語言之一。

全面對比教程)

:完整代碼包含多租戶、分布式訓練、模型市場、多框架支持、邊緣端適配、云邊協同協議:)