目錄

一、跨網絡的兩臺主機通信

二、采用不同通信標準的兩個局域網內的主機通信

三、路由器實現的“認路”功能、數據傳輸:封裝與解封裝

四、認識IP地址

五、為什么訪問目標主機需要經過路由器?

1、網絡劃分

2、尋址與轉發

六、目的IP地址的核心意義

七、IP地址 vs. MAC地址:角色對比

八、IP網絡層的宏觀意義

1、屏蔽底層差異

虛擬地址空間

一切皆文件

2、實現互聯互通

3、提供透明服務

九、宏觀通信流程總結

一、跨網絡的兩臺主機通信

????????當討論同一局域網內主機之間的通信后,自然引出一個問題:位于不同局域網的兩臺主機是如何進行通信的呢?

????????實際上,不同局域網之間通常通過路由器相互連接。一個路由器往往橫跨至少兩個局域網,并且每個局域網內的設備都將其視為本網絡中的一臺普通主機。因此,路由器能夠直接與所連接的任一局域網內的主機進行通信。不同網絡段的主機間進行數據傳輸時,數據需要經過一個或多個路由器才能從源主機傳輸到目標主機。

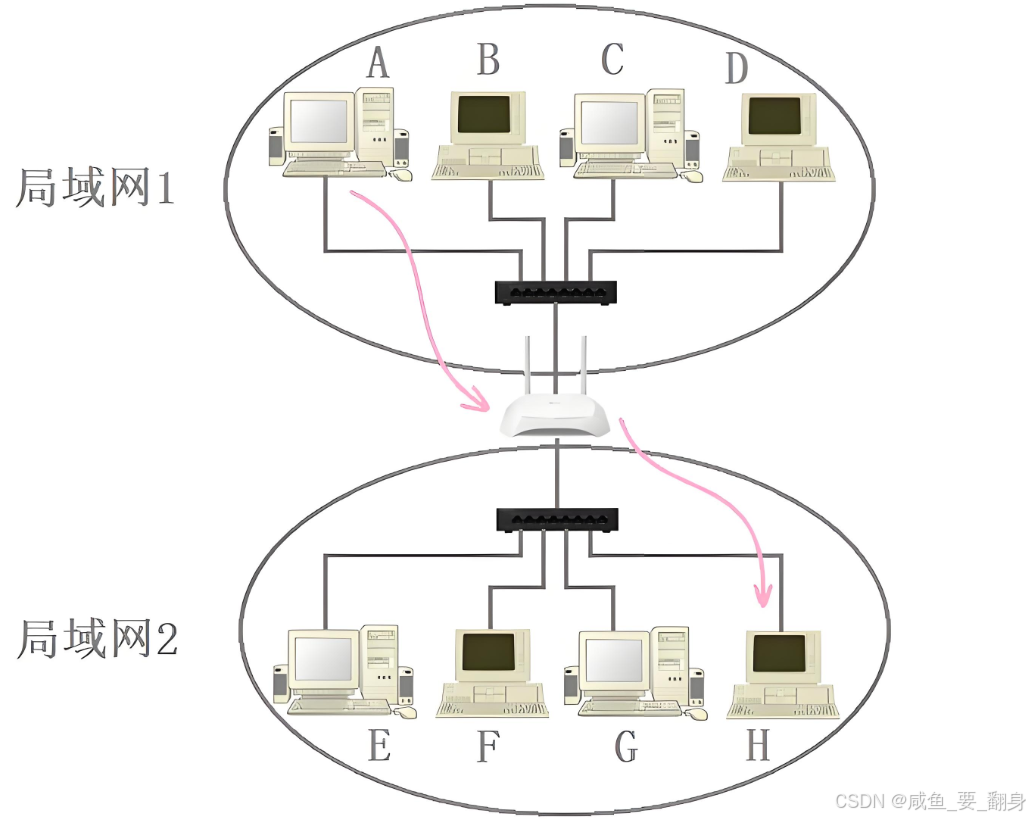

????????舉例來說,假設局域網1中的主機A希望與局域網2中的主機H通信。通信過程如下:主機A首先將數據包發送給與其相連的路由器(即本局域網內的網關)。路由器接收到數據后,會根據其路由表信息,將數據包轉發至目標主機H所在的局域網2。最終,數據包經由路由器傳遞到主機H,完成跨網絡的通信過程。

二、采用不同通信標準的兩個局域網內的主機通信

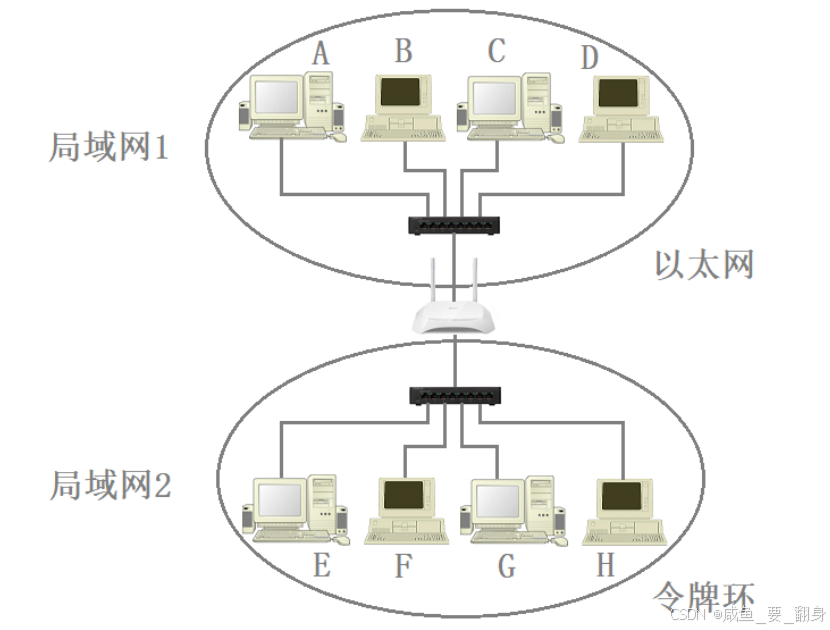

????????當兩個局域網采用相同的通信標準時,跨網絡通信可以如上述方式直接進行。然而,如果通過路由器連接的兩個局域網使用了不同的通信標準——例如,局域網1采用以太網,而局域網2采用令牌環網——通信過程就需要額外的處理。

????????由于以太網和令牌環網采用不同的數據幀格式和物理層規范,它們的數據幀頭部信息不兼容,因此令牌環網主機無法直接解析來自以太網的數據幀。

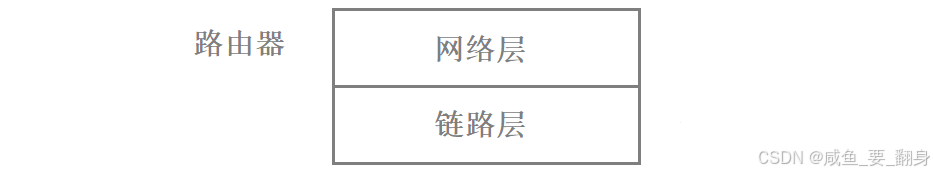

????????在這種情況下,路由器發揮著關鍵作用。作為工作在網絡層的設備,路由器內置了多層協議棧,能夠處理不同網絡標準之間的轉換。

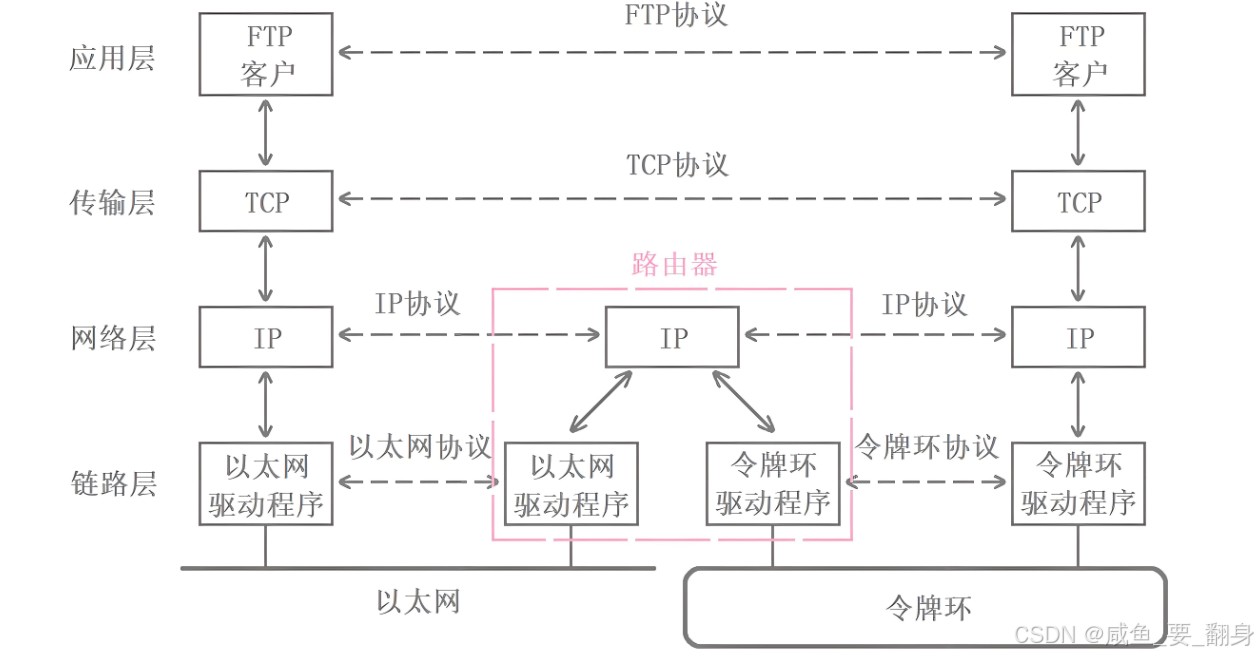

具體通信流程如下:

-

當數據從局域網1(以太網)發往局域網2(令牌環網)時,路由器首先接收以太網數據幀;

-

路由器對以太網幀頭進行解封裝,將有效載荷向上交付至網絡層;

-

在網絡層中,路由器根據目標地址等信息進行路由決策;

-

處理后的數據再向下交付至數據鏈路層,此時路由器會按照令牌環網的標準重新封裝幀頭;

-

最終,數據以令牌環網幀格式發送到局域網2中,從而實現在異構網絡中的正確傳輸。

通過這種方式,路由器在不同標準的網絡之間起到了“翻譯”和橋接的作用,使得跨協議通信成為可能。

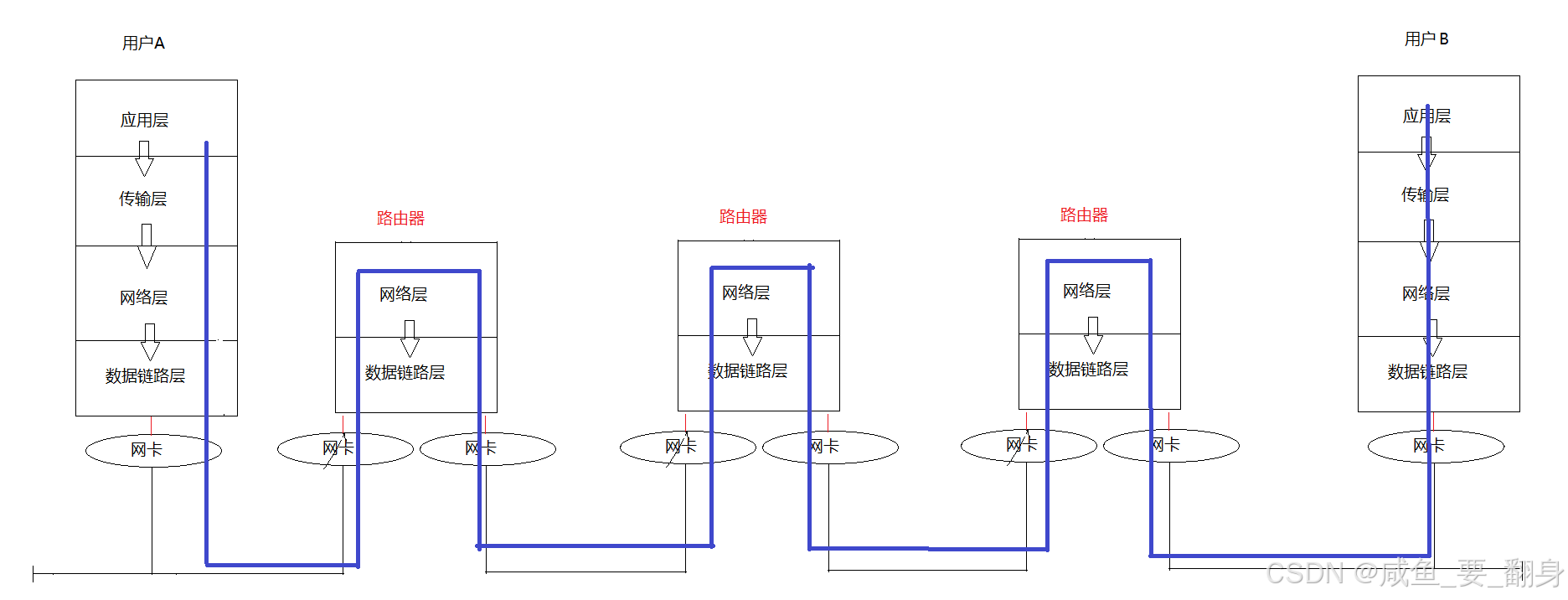

三、路由器實現的“認路”功能、數據傳輸:封裝與解封裝

????????一個路由器通常同時連接多個局域網。當它需要將來自某一個局域網的數據轉發到另一個局域網時,是如何判斷數據應該送往何處的呢?

????????關鍵在于IP地址。因特網上的每臺主機都擁有唯一的IP地址。當數據在網絡層進行封裝時,其報頭中會包含兩個重要字段:源IP地址和目的IP地址。

路由器在轉發跨網絡數據時,工作流程如下:

-

發送方封裝:應用層數據在發送端自上而下(經過傳輸層、網絡層、數據鏈路層)被封裝。在網絡層,數據被加上IP包頭,其中包含源IP地址和目的IP地址。

-

在數據鏈路層,路由器首先移除當前局域網所對應的底層幀頭(如以太網頭部);

-

將解封裝后的數據向上交付至網絡層;

-

在網絡層解析數據包頭部,提取目的IP地址;

-

路由器根據該目的IP地址查詢其內部的路由表,從而確定數據應當轉發的下一跳或目標網絡;

-

最后,路由器將數據包重新封裝成數據鏈路層幀(目標局域網所要求的幀格式,如以太網幀),更新源和目的MAC地址(為當前網段內的地址),并通過相應端口將幀轉發出去。

-

接收方解封裝:目標主機接收到數據幀后,自下而上逐層解封裝,剝去幀頭、IP頭、傳輸層頭,最終將原始數據交付給目標應用程序。

通過這一機制,路由器能夠智能地在不同網絡之間引導數據流向,實現準確的路由功能。

四、認識IP地址

IP地址是IP協議中用于唯一標識網絡主機的邏輯地址。

????????在IPv4中,IP地址是一個32位(4字節)的二進制整數。為便于識別和配置,通常采用“點分十進制”表示法,例如?192.168.0.1。其中每個十進制數字對應一個字節,取值范圍為0到255。

????????目前廣泛使用的IP協議主要包括兩個版本:IPv4 和 IPv6(后面學習過程中,凡是提到IP協議,沒有特殊說明的話,默認都是指 IPv4)。IPv4 使用32位地址,理論上最多可分配約42億個地址;而 IPv6 則采用128位地址,地址空間大幅擴展,能夠有效應對現代互聯網對地址數量的巨大需求。

五、為什么訪問目標主機需要經過路由器?

路由器是網絡間的網關和交通樞紐。它的核心作用是在不同的IP網絡(網段)之間轉發數據包。

1、網絡劃分

????????互聯網由無數個獨立的網絡(如家庭網絡、公司網絡、運營商網絡)組成。每個網絡都有一個唯一的網絡標識(包含在IP地址中)。

2、尋址與轉發

????????當一臺主機需要與另一個網絡中的主機通信時,它無法直接將數據包送達目標。數據包必須首先發送給一個能連接兩個網絡的路由器。路由器根據其內部的路由表,為數據包選擇通往目標網絡的最佳路徑,并將其轉發給下一個路由器。這個過程可能經過多次轉發,直至到達目標網絡。

六、目的IP地址的核心意義

????????對于一段路程來講,有開始便有結尾,所以對于IP地址也是如此,分為源IP地址和目的IP地址。而目的IP地址是數據包在互聯網上的終極“邏輯地址”,其意義在于:

-

全局唯一性:它在整個互聯網范圍內唯一標識了接收設備。

-

端到端不變性:在整個傳輸過程中,目的IP地址始終保持不變(NAT等特殊情況除外),確保數據包無論經過多少中間節點,最終都能被正確交付到指定的目標主機。

-

路由依據:它是網絡層(第三層)進行路由決策的根本依據,所有路由器都根據目的IP地址來查詢路由表,決定數據包的下一跳方向。

七、IP地址 vs. MAC地址:角色對比

這是一個關鍵區別,體現了網絡的分層設計思想。

| 特性 | IP地址 | MAC地址 |

|---|---|---|

| 所屬層次 | 網絡層 (Layer 3) | 數據鏈路層 (Layer 2) |

| 地址性質 | 邏輯地址(可配置、可變更) | 物理地址(固化在硬件中,通常不變) |

| 作用范圍 | 全局性(在整個互聯網中有效) | 局部性(僅在同一個局域網內有效) |

| 變化情況 | 保持不變(端到端通信中基本不變) | 逐跳改變(每經過一個網段,源/目的MAC都會改變) |

| 核心功能 | 最終目的 實現端到端的全局尋址和路由 | 下一跳 實現節點到節點的局部傳輸 |

一個生動的比喻:想象寄送一個包裹。

-

目的IP地址就像是包裹上的最終收件人地址(國家、城市、街道、門牌號),這個地址在整個運輸過程中不會改變。

-

MAC地址就像是運輸途中每個中轉站的地址。卡車司機只需要知道當前站和下一站的地址,而不需要關心包裹的最終目的地。每到一個中轉站(路由器),工作人員就會撕掉舊的運輸標簽(MAC地址),貼上指向下一站的新標簽。

八、IP網絡層的宏觀意義

IP網絡層構建了一個虛擬的、統一的互聯層,其核心價值在于:

1、屏蔽底層差異

????????IP地址不僅為數據提供了路由能力,還承擔著另一個重要作用:屏蔽底層網絡的技術差異。對于通信雙方主機的IP層及更高層協議而言,它們無需關心底層網絡采用的是以太網、令牌環網還是其他網絡技術。只要指定了源IP地址和目的IP地址,上層協議就可以實現數據的發送和接收。它向上層(傳輸層和應用層)隱藏了各種底層網絡技術(如以太網、Wi-Fi、光纖、4G/5G)的具體實現細節和復雜性。正是這種對底層細節的抽象,使得當今主流網絡被稱為“IP網絡”。

類似這種通過抽象屏蔽底層差異的設計思想,在計算機系統中還有其他典型案例:

虛擬地址空間

????????內存管理通過虛擬地址空間屏蔽了物理內存的分布和差異,使得每個進程都認為自己獨享一片統一布局的內存空間,而無需關心實際物理內存的分配和管理細節。

一切皆文件

????????通過抽象的文件結構體和函數指針機制,操作系統使得進程能夠以統一的文件操作方式(如讀、寫、控制)去訪問各種資源,包括設備、管道、套接字等,從而簡化了資源訪問的復雜性。

2、實現互聯互通

通過統一的IP協議和編址方案,全球各種異構的物理網絡能夠被連接起來,形成一個單一的、龐大的邏輯網絡——互聯網。

3、提供透明服務

它為上層提供了一致的、盡力而為的數據傳輸服務,使得應用程序無需關心數據是如何通過復雜的物理網絡傳輸的。

????????這些設計都體現了計算機系統中“抽象與隔離”的核心思想,通過統一接口掩蓋底層實現的多樣性,提升系統的可移植性、兼容性和開發效率。一句話來說:IP網絡層的核心價值在于構建統一的網絡虛擬層,使全球各類網絡都能基于IP協議互聯互通。這一設計有效屏蔽了底層物理網絡的差異性,實現了異構網絡的透明互聯。

九、宏觀通信流程總結

一次完整的網絡通信可以概括為:

????????應用數據在發送端自上而下逐層封裝,通過一個或多個路由器逐跳轉發。在整個旅程中,依靠目的IP地址進行全局尋址和路由,確保數據包朝著最終目標前進;同時,借助不斷變化的MAC地址完成在每一個局部網段內的節點到節點傳遞。最終,數據包在目標主機自下而上逐層解封裝,還原為原始數據并交付給應用程序。

MyBatis-plus)

等級考試試卷-客觀題(2023年3月))

)