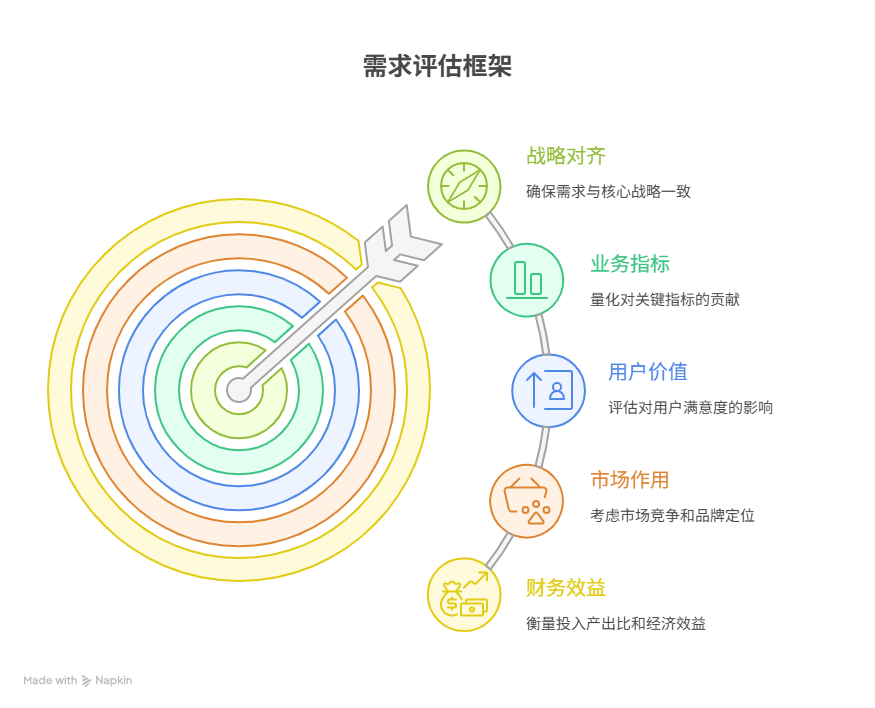

要科學、全面地評估一個需求的業務價值,核心在于建立一個多維度的、從戰略到財務、從客戶到風險的“價值羅盤”,并運用這套羅盤,對需求進行系統性的、數據驅動的量化與定性分析。一套成熟的價值評估體系,其構建必須涵蓋五大關鍵視角:評估其與公司核心戰略的對齊度、量化其對關鍵業務指標的預期貢獻、分析其對用戶價值和客戶滿意度的影響、考量其在市場競爭與品牌定位中的作用、以及測算其投入產出比與經濟效益。

其中,評估其與公司核心戰略的對齊度,是所有價值評估的“第一原則”。這意味著,在分析任何一個需求的潛在收益之前,我們必須首先拷問:這個需求的實現,是否能夠直接地、有力地,支撐我們當前階段最重要的那個公司級或產品級戰略目標的達成?一個與核心戰略方向背道而馳的需求,即便它看起來能取悅一小部分用戶或帶來短暫的收益,其長期的、全局的業務價值也極有可能是負向的。

一、為何要“評估價值”:從“成本思維”到“投資思維”

在許多組織的研發流程中,對待一個新需求,最常被問到的第一個問題往往是:“做這個,需要多少成本?” 這種“成本思維”,將研發活動,下意識地,定位為了一個“成本中心”。其管理的焦點,在于“如何花更少的錢”。

然而,一個真正以價值為驅動的、成熟的組織,其思考方式,則完全不同。他們面對一個新需求時,首先拷問的,是另一個更深刻的問題:“做這件事,能為我們帶來多大的回報?” 這種“投資思維”,則將研發活動,升維到了一個“投資中心”的高度。其管理的焦點,在于“如何用有限的資源,去博取最高的回報”。

需求價值評估,正是實現從“成本思維”到“投資思維”這一根本性轉變的核心管理實踐。它要求我們,像一個精明的風險投資家一樣,去審視每一個待投入研發資源的“備選項目”(即需求),并對其進行一次系統性的“盡職調查”。

1. 價值評估是“聚焦”的藝術

一個產品,不可能、也不應該,去滿足所有用戶的、所有異想天開的需求。產品的強大,不在于其功能的“多”,而在于其核心價值的“強”。價值評估的過程,正是通過一套客觀的、理性的標準,來幫助我們,從上百個“好主意”中,識別出那少數幾個“真正偉大的主意”,并將我們最寶貴的、稀缺的研發資源,聚焦于其上。

正如投資大師沃倫·巴菲特所言:“價格是你付出的,價值是你得到的。”需求價值評估,就是要在我們“付出價格”(投入研發成本)之前,先努力地、科學地,去搞清楚我們未來可能“得到”的“價值”。

二、維度一:戰略價值

這是評估一個需求業務價值的最高、也最重要的維度。它回答的是:“這個需求,是否能幫助我們,去到我們想去的‘遠方’?”

與公司愿景和戰略的對齊度:一個需求的戰略價值,首先體現在,它是否與公司最高層級的愿景和戰略規劃,保持了高度的一致。例如,如果公司今年的核心戰略是“從C端市場,向B端企業級市場轉型”,那么,一個旨在“優化個人用戶分享體驗”的需求,其戰略價值,顯然,就遠低于一個旨在“構建企業多用戶權限管理體系”的需求。

對OKR的貢獻度:在實施了OKR(目標與關鍵成果)框架的組織中,戰略價值的評估,變得更加具體和可衡量。任何一個重要的需求,都應能被清晰地,鏈接到某個當前季度的、高優先級的“關鍵成果(KR)”之上。這個需求的存在,必須是為了直接地、可衡量地,驅動這個KR的達成。

品牌與市場定位:這個需求,能否強化我們的品牌形象?(例如,一個關于數據隱私保護的、行業最高標準的功能)。它能否幫助我們,在目標市場中,建立起一個獨特的、差異化的競爭優勢?

三、維度二:客戶與用戶價值

這是評估業務價值的“人心”所向。它回答的是:“這個需求,是否能為我們的‘衣食父母’——即用戶和客戶——創造真實的、可感知的價值?”

1. 解決用戶“痛點”的程度

一個需求的價值,與其所能解決的用戶“痛苦”的程度,成正比。我們需要評估:

這是“止痛藥”還是“維生素”? “止痛藥”型的需求,解決的是用戶在核心流程中,遇到的、不解決就無法前進的“劇痛”。而“維生素”型的需求,提供的則是一些“錦上添花”的、讓體驗“更好”的優化。

問題的“廣度”與“深度”:這個問題,影響了多少用戶?(廣度);對于那些被影響的用戶,這個問題的困擾有多嚴重?(深度)

2. 提升用戶“爽點”的潛力

除了解決“痛點”,另一個維度的用戶價值,是創造“爽點”。我們可以運用Kano模型,來對此進行分析。一個需求,如果被識別為能夠帶來巨大驚喜的“魅力型”需求,那么,它就可能具備了引爆用戶口碑、實現病毒式傳播的、巨大的潛在價值。

3. 對用戶核心指標的影響

最終,用戶價值,需要被量化地,體現在一系列核心的用戶行為指標上。我們需要評估,一個需求的實現,預計將對以下哪些指標,產生積極的影響:

用戶滿意度:如凈推薦值(NPS)或客戶滿意度得分(CSAT)。

用戶留存率:能否有效地,降低用戶的流失率?

用戶激活率:能否幫助新用戶,更快、更順暢地,體驗到產品的“啊哈時刻”?

四、維度三:財務與經濟價值

這是評估業務價值最“硬核”、也最直接的維度。它回答的是:“這個需求,能為我們公司,賺回多少錢,或省下多少錢?”

1. 直接的投資回報率分析

對于商業化產品,我們需要盡可能地,對一個需求的潛在經濟效益,進行一次量化的估算。

增加收入:

新購:這個新功能,預計能吸引多少新用戶付費購買?

增購/向上銷售:它能否,成為一個獨立的“付費增值包”,或驅動現有用戶,升級到更昂貴的套餐?

續費:它能否,提升現有付費用戶的續費率?

降低成本:

降低運營成本:它能否,通過自動化,來替代某個需要投入大量人力的“手動流程”?

降低客服成本:它能否,通過優化產品體驗,來顯著地,減少相關的用戶咨詢和投訴工單數量?

在估算出“回報”之后,再結合研發團隊,對“投資”(即開發成本)的估算,我們就可以得出一個關于該需求的、最核心的財務評估指標——投資回報率(ROI)。

2. 機會成本的考量

在評估經濟價值時,還必須引入“機會成本”的視角。即,我們投入資源來做A需求的、真正的成本,并不僅僅是實現A本身的人力,更是我們因此而“放棄了”的、去做B需求(那個在我們所有備選項中,投資回報率第二高的需求)所能帶來的“潛在收益”。

五、維度四:風險規避與機會使能價值

最后,還有一類需求的業務價值,是更間接的、更具戰略前瞻性的。

1. 規避“重大風險”的價值

有些需求的價值,不體現在“它能帶來什么”,而體現在“它能避免什么”。

規避技術風險:例如,一個關于“償還技術債”或“升級底層架構”的需求,其直接的業務價值,可能為零。但它的“隱性”價值,是降低了未來發生重大線上故障、或核心系統崩潰的概率。這個“被規避的損失”,就是它的價值。

規避安全與合規風險:一個用于“滿足最新的法律合規要求”的需求,其價值,就是避免了未來可能面臨的、數以百萬計的罰款和品牌聲譽的損失。

2. “戰略賦能”的價值

還有一類需求,其自身的直接價值可能不大,但它是一個關鍵的“戰略賦能器”。

技術賦能:例如,構建一個通用的“開放平臺API”。這個API本身,可能不會直接帶來收入。但它“解鎖”了未來,與成百上千個第三方開發者,進行生態合作的可能性。

業務賦能:例如,完成產品的“多語言本地化”。這個需求的直接價值,可能只是服務了少數海外用戶。但它為公司未來“進軍全球市場”這一宏大戰略,鋪平了道路。

六、在實踐中“融合”評估

上述四大維度的價值,在實踐中,需要被一個統一的、協同的流程,進行“融合”評估。

建立“價值評分卡”:一個優秀的實踐是,產品團隊,可以與業務、財務、技術等各方,共同設計一份“需求價值評分卡”。這張評分卡,會將上述的所有維度(如戰略契合度、預期ROI、用戶痛點指數、風險規避價值等),都作為獨立的“評分項”,并為每個評分項,賦予不同的“權重”。

協同評估,而非“閉門造車”:任何一個重要需求的價值評估,都不能由產品經理一人“拍腦袋”完成。它必須是一個協同的過程:

銷售和市場,需要為“商業價值”的評估,提供輸入。

用戶研究員,需要為“用戶價值”的評估,提供輸入。

研發和架構師,需要為“成本與風險”的評估,提供輸入。

工具的角色:在一個像 Worktile 或 PingCode 這樣的、集中的、透明的協作平臺中,我們可以將這份“價值評分卡”,通過“自定義字段”的功能,直接內建到每一個“需求”工作項中。當一個需求,在不同的評估維度上,被相關角色打上分數后,系統甚至可以自動計算出其最終的“加權價值總分”。這使得整個待辦列表的優先級排序,變得前所未有的數據驅動和透明可追溯。

常見問答 (FAQ)

Q1: 如何評估一個沒有直接收入貢獻的“基礎體驗”需求的價值?

A1: 對于這類需求,應將其價值,與“用戶留存率”和“客戶滿意度(NPS)”這兩個核心的、間接的商業指標進行關聯。一個好的基礎體驗,是用戶愿意“留下來”和“推薦”你的產品的根本原因,其長期、間接的財務價值是巨大的。

Q2: 需求的價值評估,是否應該有一個統一的、全公司通用的公式?

A2: 擁有一個統一的“評估框架”和“思維模型”,是至關重要的。但一個僵化的、全公司一刀切的“計算公式”,則可能是有害的。因為不同類型的產品(如創新型產品 vs. 成熟型產品),其在不同階段,對不同價值維度的“側重”(即權重),應該是動態變化的。

Q3: “商業價值”和“用戶價值”哪個更重要?

A3: 兩者并非對立關系,而是一個良性循環。為用戶創造真實的價值,是實現商業價值的、唯一可持續的路徑。一個只關注短期商業價值(如通過欺騙性手段增加收入),而損害長期用戶價值的需求,最終必然會導致用戶的流失和商業的失敗。

Q4: 誰應該對需求的價值評估結果,負最終責任?

A4: 產品負責人或產品經理,是對一個需求的“價值主張”負最終責任的人。他/她負責主導整個評估過程,并整合所有相關方的輸入,最終,做出關于一個需求是否“值得

![[4.2-2] NCCL新版本的register如何實現的?](http://pic.xiahunao.cn/[4.2-2] NCCL新版本的register如何實現的?)

讀書筆記 23)

;declare -i /-x)