??每日更新教程,評論區答疑解惑,小白也能變大神!"

目錄

一.緩沖電路介紹

1.1緩沖電路的作用

1.2寄生參數的來源

1.3緩沖電路的類型

1.4常見緩沖電路設計

1.5設計原則

二.吸收與緩沖

2.1吸收與緩沖的核心作用

2.2電壓尖峰與吸收措施

2.3緩沖電路的作用

2.4實際應用建議

2.5拓撲吸收回路設計要點

2.6拓撲吸收的優勢

2.7體二極管反向恢復的作用

2.8 RC吸收對比

2.9實施建議

三.RC吸收電路

3.1RC吸收電路的工作原理

3.2RC元件的協同工作

3.3應用特點

3.4RC吸收電路設計難點

3.5損耗功率估算公式

3.6設計方法總結

四.RCD吸收電路

4.1RCD吸收電路原理

4.2應用限制

4.3RCD鉗位與吸收的區別

五.無損吸收電路

5.1無損吸收電路的設計原則

5.2無損吸收的典型應用

六.緩沖電路

6.1電流尖峰的主要來源

6.2緩沖方法的核心原理

6.3其他輔助措施

6.4選擇建議

6.5緩沖電路的核心特性

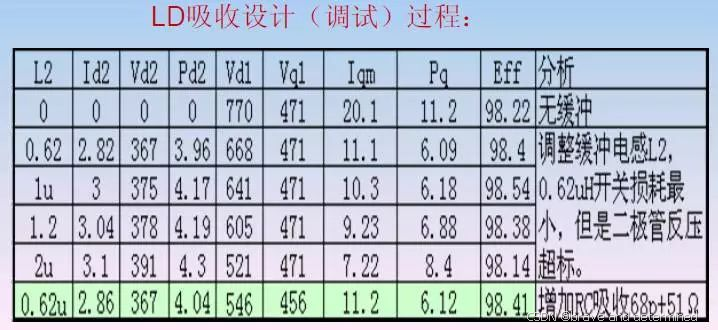

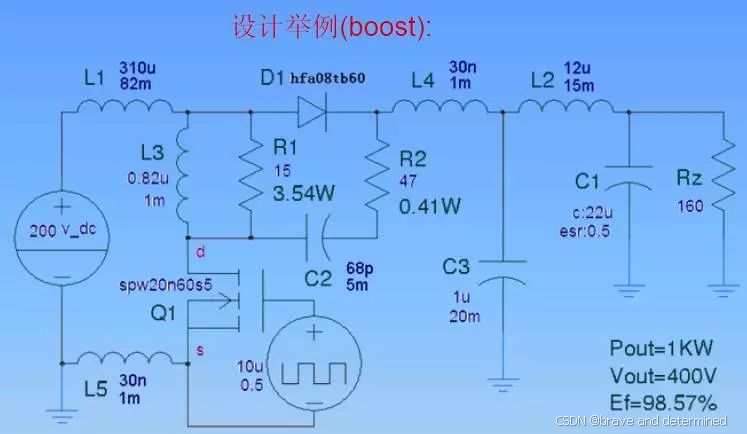

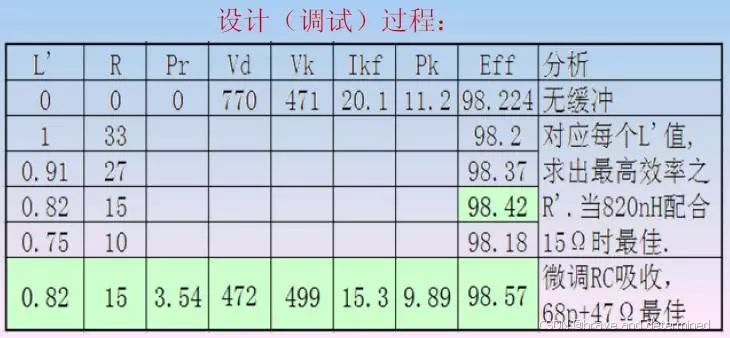

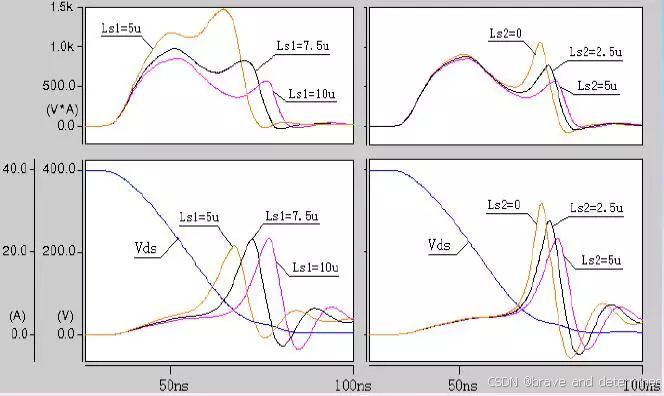

七.LD緩沖電路

7.1LD緩沖技術的特點

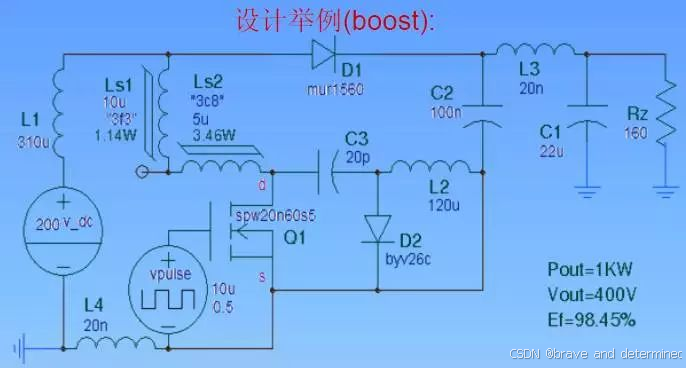

八.LR緩沖電路

8.1LR 緩沖電路特點

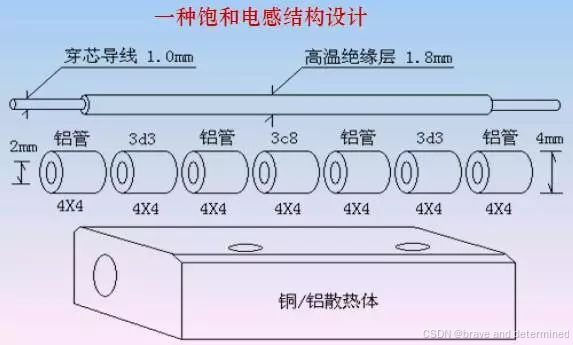

九.飽和電感緩沖電路

9.1飽和電感緩沖的核心原理

9.2關鍵特性解析

9.3實用設計建議

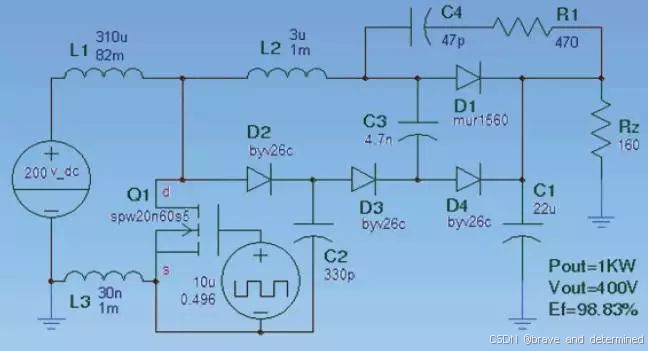

十.無源無損緩沖吸收電路

10.1無源無損緩沖吸收電路的核心特點

10.2工作原理

10.3實現條件

10.4性能優勢

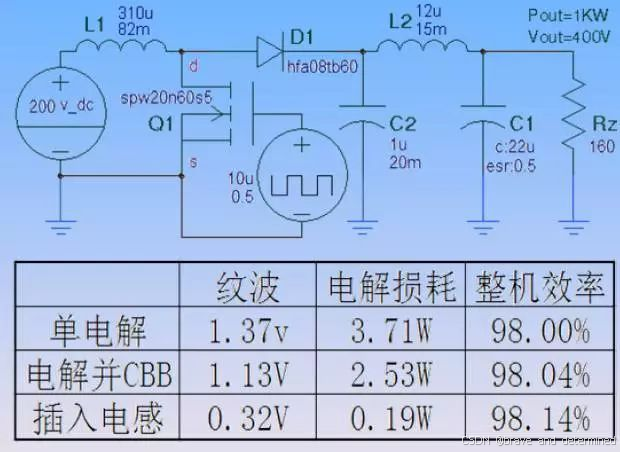

十一.濾波緩沖吸收電路

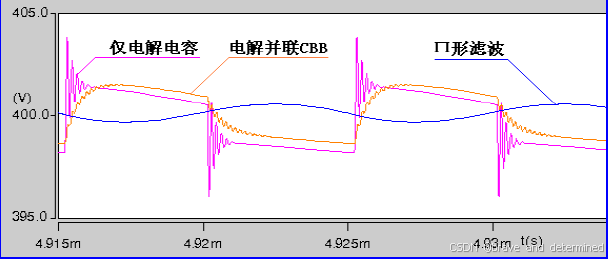

11.1電解電容濾波的局限性

11.2傳統并聯電容的不足

11.3改進方案:電感隔離分頻濾波

11.4諧振頻率設計要點

11.5應用擴展

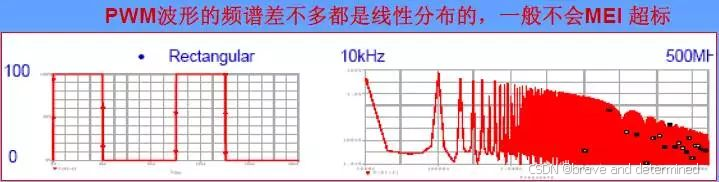

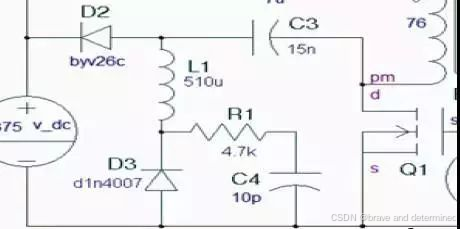

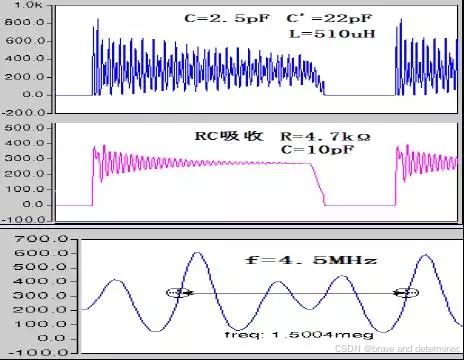

十二.振鈴

12.1振鈴的危害

12.2振鈴的成因

12.3振鈴的抑制方法

十三.RCD吸收能量回收電路原理

13.1RCD吸收能量回收電路原理

13.2關鍵設計要點

13.3能量回收實現方法

?

一.緩沖電路介紹

1.1緩沖電路的作用

- 緩沖電路主要用于抑制開關器件(如MOSFET、IGBT)在快速開關過程中產生的電壓/電流尖峰和振蕩,防止器件損壞或電磁干擾(EMI)問題。其核心是處理寄生參數(如電感、電容)導致的能量震蕩。

1.2寄生參數的來源

- 電感:來自長導線、PCB走線或變壓器漏感。

- 電容:來自半導體結電容或布線間的耦合電容。

- 快速開關:電壓/電流的突變會激發寄生電感和電容的諧振。

1.3緩沖電路的類型

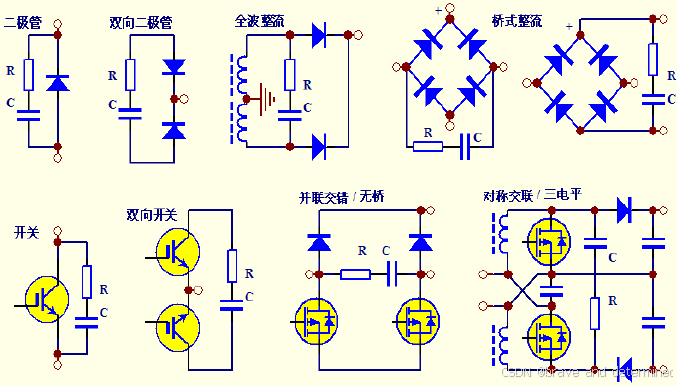

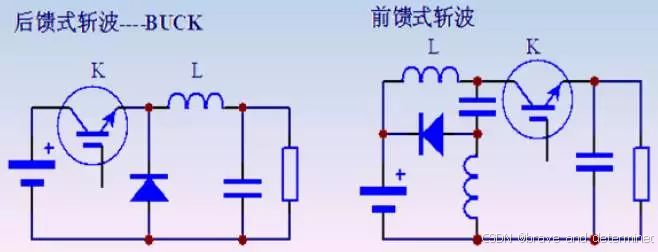

按能量處理方式分類

- 耗散型:通過電阻將寄生能量轉化為熱量(如RC吸收電路)。

- 非耗散型:將能量回饋至電源或負載(如LC諧振回路)。

按控制目標分類

- 電壓緩沖:抑制電壓尖峰(如并聯電容或RCD電路)。

- 電流緩沖:抑制電流突變(如串聯電感)。

1.4常見緩沖電路設計

RC緩沖電路

- 在開關管兩端并聯電阻和電容,吸收電壓尖峰。

- 公式:時間常數 τ=RC,需匹配開關頻率。

RCD緩沖電路

- 由電阻、電容和二極管組成,用于高頻開關場景(如反激變換器)。

- 二極管防止電容放電時電流反向。

LC緩沖電路

- 通過電感和電容諧振回收能量,效率較高但設計復雜。

1.5設計原則

- 最小化寄生參數:優化PCB布局,縮短走線,減少環路面積。

- 匹配開關速度:緩沖電路的時間常數需與開關頻率協調。

- 平衡效率與成本:耗散型簡單但效率低;非耗散型復雜但節能。

二.吸收與緩沖

2.1吸收與緩沖的核心作用

吸收(針對電壓)和緩沖(針對電流)是保護電子器件的關鍵設計手段,主要功能包括:

- 保護器件:吸收防止電壓擊穿(如MOSFET的Vds超標),緩沖防止電流擊穿(如過大的di/dt)。

- 提升可靠性:避免功率器件工作在極限參數范圍(如SOA安全區)。

- 優化性能:降低開關損耗、減少電壓/電流變化率(di/dt、dv/dt),抑制振鈴和電磁干擾(EMI)。

- 效率平衡:設計得當可提升效率,設計不當反而會增加損耗。

2.2電壓尖峰與吸收措施

電壓尖峰成因:

- 電感能量突變(如變壓器漏感、布線電感)導致電流中斷時產生高壓($V=L \cdot di/dt$)。

- 常見場景:二極管反向恢復電流、諧振電路等。

解決方法(優先級從高到低):

- 減少源頭:優化變壓器設計降低漏感,縮短高頻回路布線。

- 轉移能量:通過輔助電路(如諧振腔)將電感能量轉移到其他路徑。

- 吸收電路:前兩種無效時,用RC/RCD/TVS等吸收電壓尖峰(如MOSFET的DS極并聯電容)。

關鍵點:吸收是“最后手段”,優先優化布局和器件選型。

2.3緩沖電路的作用

緩沖電路針對電流沖擊,典型應用:

- 抑制di/dt:例如IGBT關斷時,并聯電容減緩電流變化,避免器件損壞。

- 軟開關:通過LC諧振實現零電壓開關(ZVS)或零電流開關(ZCS),降低損耗。

設計注意:

- 緩沖元件(如電容、電感)需計算參數,避免引入額外振蕩。

- 權衡效率:過大的緩沖元件會增加導通損耗。

2.4實際應用建議

- 高頻開關電路:優先降低寄生參數(如用多層PCB減小布線電感)。

- 關鍵器件保護:TVS管用于瞬態電壓鉗位,快恢復二極管減少反向恢復電流。

- 測試驗證:通過示波器觀測開關波形,調整吸收/緩沖元件值。

簡言之,吸收與緩沖是“修修補補”的補救措施,優化電路布局和器件選型才是根本。

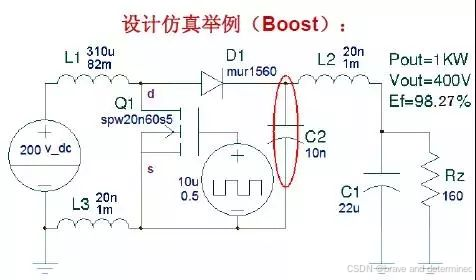

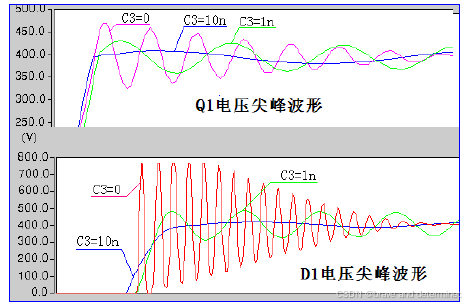

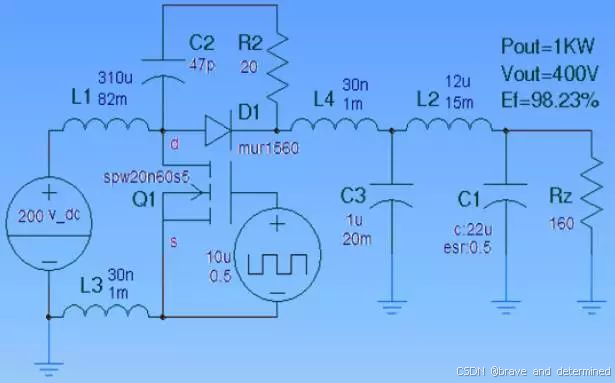

2.5拓撲吸收回路設計要點

開關管Q1、續流二極管D1和電容C2組成吸收回路時,需遵循短路徑原則。將C2直接并聯在Q1的漏極(或集電極)與D1的陰極之間,形成最小環路面積。關鍵布線下:

- 電容C2的引腳盡量貼近Q1和D1的管腳。

- 避免長走線,減少寄生電感。

2.6拓撲吸收的優勢

- 高效抑制尖峰振鈴:通過電容C2直接吸收開關過程中的能量震蕩。

- 無損能量回收:吸收的能量通過拓撲自然回饋到電路,效率高于傳統RC吸收。

- 電容取值靈活:C2容值可選擇較寬范圍(如100pF~10nF),需實驗調整至最佳效果。

- 硬開關兼容性:適用于硬開關拓撲(如Buck、Boost),不改變原有開關特性。

2.7體二極管反向恢復的作用

開關管體二極管在關斷瞬間會因反向恢復特性減緩電壓上升速率(dV/dt),從而輔助降低電壓尖峰。此效應無需額外元件,但需注意體二極管選型(如快恢復型優化效果更佳)。

2.8 RC吸收對比

- 拓撲吸收:效率高,適合高頻場景,但依賴拓撲結構。

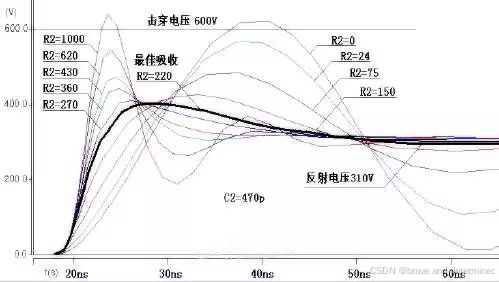

- RC吸收:通用性強,但電阻會耗能導致效率下降。典型值為:

- 電容:100pF~1nF(耐壓需高于尖峰電壓)

- 電阻:10Ω~100Ω(功率需滿足損耗要求)

2.9實施建議

- 優先拓撲吸收:若拓撲允許,優先采用C2并聯方案。

- 復合方案:對極端尖峰可同時使用體二極管特性與RC吸收作為補充。

- 測試驗證:通過示波器觀察開關波形,逐步調整C2或RC參數直至尖峰達標。

三.RC吸收電路

3.1RC吸收電路的工作原理

- RC吸收電路的核心功能是阻尼吸收,通過電阻和電容的配合抑制電壓尖峰和諧振能量。

- 電阻R的主要作用是產生阻尼,將諧振能量轉化為熱量消耗掉。它是實際吸收功率的關鍵元件,而非簡單的限流作用。

- 電容C的作用是提供能量通道,將諧振能量引導至電阻R上。電容值大小決定了能量轉移的程度,并非直接吸收電壓。

3.2RC元件的協同工作

- RC并聯在諧振回路兩端,電容為諧振能量提供低阻抗通路。電容值的選擇影響吸收效果,過小無法充分轉移能量,過大則可能影響電路響應。

- 電阻值的選擇需要與電容匹配。特定電容下存在一個最佳電阻值,能實現最大阻尼效應,有效降低電壓尖峰幅度。這個最佳值通常需要通過實驗或計算確定。

3.3應用特點

- RC吸收具有無方向性特點,適用于單向、雙向及對稱電路。這種通用性使其在各類電力電子電路中廣泛應用,如開關電源、電機驅動等場合。

- 電路設計時應根據實際諧振頻率和能量大小選擇RC參數。通常需要測量或仿真確定最佳組合,確保既能有效吸收尖峰,又不會引入過大損耗。

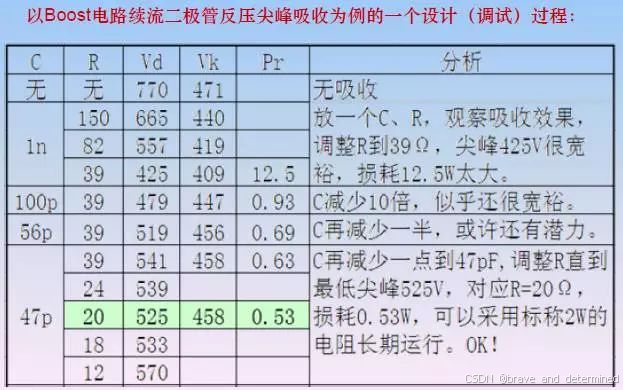

3.4RC吸收電路設計難點

- 設計難點主要在于吸收效果與太多因素相關,包括漏感、分布參數、器件特性、電流電壓、功率等級、頻率等。許多參數(如二極管反向恢復特性)難以精確量化,導致無法推導出通用公式。

- 不同型號的二極管即使用在其他條件一致的情況下,RC參數也可能完全不同。工程上通常需要先通過理論計算或仿真獲取初始參數,再結合實物調試來優化。

3.5損耗功率估算公式

- 電阻R的損耗功率可通過簡化公式估算:

- Ps = F × C × U2

- (F為開關頻率,C為吸收電容,U為吸收回路反射電壓)

3.6設計方法總結

RC吸收電路設計沒有捷徑可走,必須經過以下流程:

- 理論計算或仿真獲取初步參數;

- 在電路板上進行實際布線;

- 通過調試測試調整具體參數值;

- 重復上述過程直到滿足性能要求。

- 實際設計中電阻和電容的選型需要兼顧吸收效果與損耗功率、體積成本等因素,最終參數往往需調整多次才能確定。調試階段需密切監測溫升和電壓電流波形。

四.RCD吸收電路

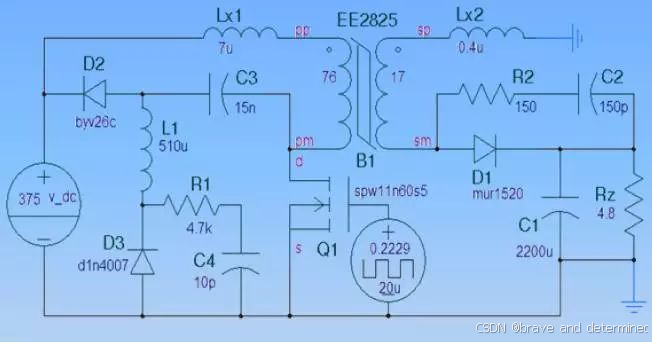

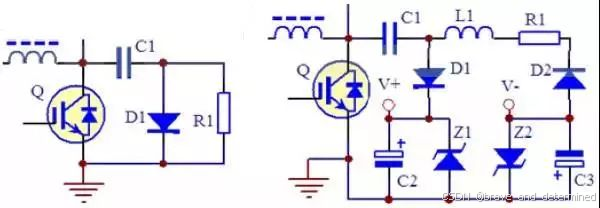

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

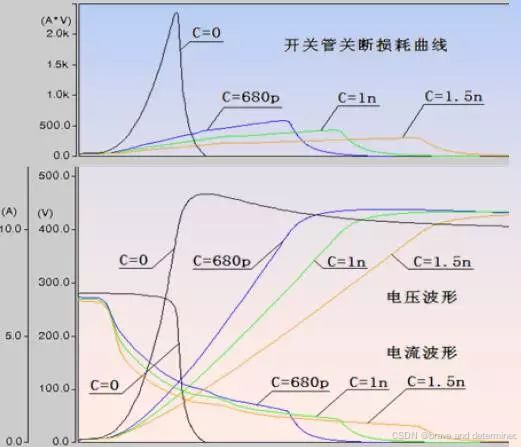

4.1RCD吸收電路原理

- RCD吸收通過非線性開關D直接破壞電壓尖峰的諧振條件,將尖峰電壓控制在設定范圍內。吸收電容C的大小直接影響電壓尖峰抑制效果,同時決定了電阻R上的發熱功率。電阻R僅用于消耗吸收能量,其阻值選擇需滿足開關管電流限制和PWM逆程放電周期要求,對吸收效果影響較小。

- RCD吸收能實現一定程度的軟關斷效果。關斷瞬間開關器件電壓等于電容C電壓(初始為0),關斷過程中電容充電會延緩電壓上升速率(降低dv/dt)。

4.2應用限制

- 反激拓撲中通常不適用RCD吸收,因電路結構可能導致沖突。二極管反壓尖峰吸收也不推薦使用RCD,可能加劇二極管反向恢復電流問題。

4.3RCD鉗位與吸收的區別

- RCD鉗位電路結構與吸收電路相似,但參數設計差異顯著:鉗位電路的RC時間常數遠大于PWM周期,而吸收電路的RC常數遠小于PWM周期。鉗位電容工作狀態接近電壓源,其電壓谷值需高于拓撲反射電壓,峰值即為鉗位電壓值。

- RCD鉗位僅在電壓尖峰時動作,不參與PWM上升/下降沿過程,因此能量損耗更低。相比之下,齊納鉗位同樣具有高效率特性,但需注意二極管反向恢復特性可能帶來的影響。大功率場合可采用有源器件構建等效電路。

五.無損吸收電路

5.1無損吸收電路的設計原則

避免使用電阻

- 電阻會消耗能量并產生熱量,與“無損”目標沖突。應采用電感、電容或變壓器等無損耗元件實現能量轉移。

防止LD電流回路形成

- LD(電感-二極管)回路可能導致能量滯留。設計時需確保吸收回路中的電感與主拓撲協同工作,避免獨立環路。

隔離吸收回路與主拓撲路徑

- 吸收回路僅用于處理電壓尖峰或反射能量,不能成為主功率傳輸路徑的一部分。通過二極管或開關器件實現物理隔離。

能量定向轉移

吸收的能量需通過磁耦合(如變壓器)或直接回饋至輸入/輸出側。例如:

- 電容吸收:通過二極管將能量轉移至輸入電容

- 諧振轉移:利用LC振蕩將能量送回電源或負載

抑制二極管反向恢復

- 選用快恢復二極管或碳化硅(SiC)器件,降低反向恢復時間。可通過串聯小電感或采用軟開關技術進一步減小影響。

5.2無損吸收的典型應用

- RCD吸收改進:用變壓器替代電阻,將漏感能量回饋至電源

- 諧振吸收網絡:LC電路吸收尖峰后通過諧振將能量傳遞至負載

- 主動箝位:通過輔助開關管將能量轉移至主電路

示例:反激拓撲中,采用繞組耦合將漏感能量回饋至輸出電容,實現反射電壓吸收。

關鍵點:無損吸收的核心是“能量再利用”,而非耗散。

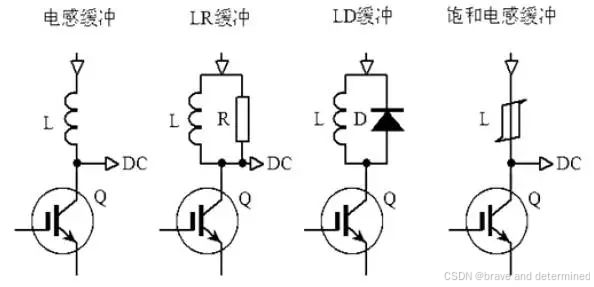

六.緩沖電路

緩沖電路主要用于抑制電路中因開關動作或寄生參數引起的電流尖峰,保護器件并減少電磁干擾。電流尖峰通常由二極管反向恢復或電容充放電導致。

6.1電流尖峰的主要來源

二極管反向恢復電流

當二極管從導通狀態突然切換到截止狀態時,存儲的電荷會形成瞬態反向電流,產生電流尖峰。電容充放電電流

電路中的分布電容、變壓器寄生電容或設計不當的吸收/諧振電容,在開關瞬間會引發瞬態充放電電流。6.2緩沖方法的核心原理

在電流尖峰的路徑上串聯電感,利用電感特性(電流不能突變)抑制瞬態電流變化率。常用電感類型包括:

磁珠(Ferrite Bead)

高頻損耗型器件,對高頻尖峰電流呈現高阻抗,適合抑制MHz級別的噪聲。繞線電感(Wire-wound Inductor)

通過線圈儲能減緩電流變化,需注意飽和電流值避免磁芯飽和失效。共模扼流圈(Common Mode Choke)

雙繞組結構,可同時抑制差模和共模干擾,適用于高頻開關電路。6.3其他輔助措施

- 并聯RC吸收電路:與電感配合使用,消耗殘留能量。

- 優化布局:縮短高頻回路路徑,減少寄生電容影響。

- 軟開關技術:通過零電壓/零電流切換降低開關損耗。

6.4選擇建議

- 高頻場景優先選用磁珠或納米晶電感。

- 大電流場合需驗證電感的飽和特性。

- 結合示波器實測調整參數(如電感值、RC時間常數)。

通過合理選型與測試,可有效降低電壓過沖和電磁干擾風險。

6.5緩沖電路的核心特性

- 緩沖電感串聯在電路中會明顯增加吸收電路的工作負擔,因此緩沖電路通常需要與吸收電路搭配使用才能發揮最佳效果。

- 緩沖電路通過延緩導通時的電流突變,能夠有效減輕開關器件承受的電流沖擊,這種特性使得電路可以實現類似軟開通(ZIS)的效果。

- 變壓器自身存在的漏感可以被巧妙利用,直接作為緩沖電感使用,這樣既節省了額外元件的成本,又簡化了電路結構。

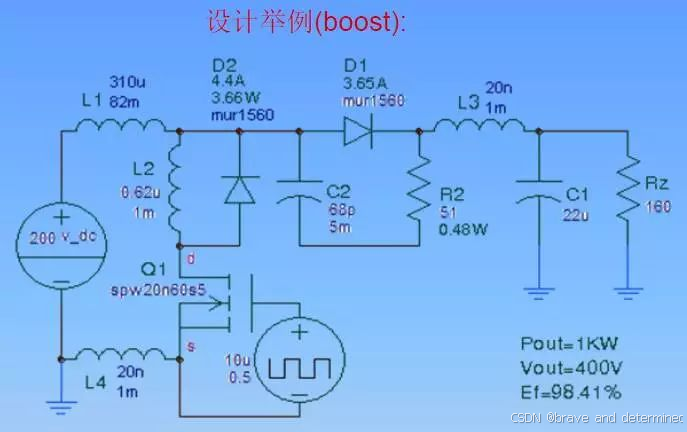

七.LD緩沖電路

7.1LD緩沖技術的特點

無需吸收電路配合

LD緩沖技術可獨立工作,不需要額外設計吸收電路(如RC或RCD吸收電路),簡化了電路結構。電流應力特點

緩沖釋能二極管(如拓撲中的續流二極管)承受的電流應力與主拓撲續流二極管相當,甚至更大。設計時需注意二極管的選型以滿足電流要求。損耗轉移效應

緩沖釋能二極管的損耗與開關管損耗成反比關系。開關管因緩沖作用減少的損耗,會部分轉移到二極管上,整體損耗可能降低。關鍵參數優化

緩沖電感(如L3)的參數選擇直接影響效率。適當調整電感值可顯著降低開關管的開通/關斷損耗,從而提升系統整體效率。需通過實驗或仿真確定最優參數。通俗理解

LD緩沖像“減速帶”,讓電流變化更平緩。開關管壓力小了,但二極管會多干活;電感大小調對了,效率能大幅提升。

八.LR緩沖電路

8.1LR 緩沖電路特點

使用電感(L)和電阻(R)組成的緩沖電路,主要用于保護開關管,吸收電感剩余能量。

需要搭配吸收電路才能有效轉移電感中剩余的能量,避免對開關管造成損害。

緩沖電路中的釋能電阻(R)會產生較大損耗,這部分損耗本質上是將開關管的部分損耗轉移到了電阻上。

電阻(R)和電感(L)的參數需要精確匹配,調試和設計過程較為復雜,難以掌握最佳平衡。

盡管參數設計要求較高,但只要合理配置,仍然可以實現較高的電路效率。

九.飽和電感緩沖電路

9.1飽和電感緩沖的核心原理

飽和電感利用其獨特的磁芯特性,在電路中起到緩沖作用。當電流快速變化時,它先呈現高阻抗以抑制電流尖峰,隨后進入飽和狀態變為低阻抗,確保高效功率傳輸。關斷時,電感量恢復減緩電壓上升,實現軟關斷。

9.2關鍵特性解析

熱特性

飽和電感的熱量主要來自磁芯的磁滯損耗(非銅損或渦流損耗)。磁芯需滿足:

- 高頻材料,避免居里溫度超標

- 高導熱系數、大散熱面積(如細長管狀結構優于環形)

- 短熱傳導路徑

飽和特性

無需刻意使用低導磁率材料或氣隙,直接利用磁芯自然飽和特性即可。初始電感等效

低導磁率磁芯+多匝數 ≈ 高導磁率磁芯+少匝數。極端情況下,1匝穿心電感可能等效多匝設計,但受限于磁芯最高導磁率。磁芯體積等效

相同體積下,不同形狀的磁芯緩沖效果相近。優化散熱設計更關鍵,例如:

- 多個小磁芯分散優于單個大磁芯

- 穿心電感結構散熱更高效

組合應用

單一磁芯材料可能無法滿足需求時,可混合不同材質磁芯組合使用以優化性能。9.3實用設計建議

- 磁芯選型:優先選高頻、高居里溫度材料(如PC40),確保散熱能力。

- 結構優化:采用多小磁芯或穿心式布局,增大散熱表面積。

- 簡化設計:1匝穿心電感方案可能更優,減少繞線復雜度。

- 混合材質:復雜場景可組合不同磁芯材料平衡飽和特性和散熱。

通過以上設計,飽和電感能有效抑制電流沖擊,同時維持系統效率與可靠性。

十.無源無損緩沖吸收電路

10.1無源無損緩沖吸收電路的核心特點

- 緩沖電感本身是無損的(例如非飽和電感),其儲能通過無損吸收方式處理,形成無源無損緩沖吸收電路,本質是一種無源軟開關技術。

10.2工作原理

- 緩沖電感的作用是延遲并削弱開通時的沖擊電流,實現軟開通效果。無損吸收電路的作用是延遲并降低關斷時的電壓變化率(dv/dt),實現軟關斷效果。

10.3實現條件

- 并非所有電路拓撲都能構建無源軟開關電路。實現條件與無損吸收電路類似,因此這類設計常成為專利熱點,只有部分經典拓撲適用。

10.4性能優勢

- 無源無損軟開關電路的效率顯著高于其他緩沖吸收方式,與有源軟開關電路效率接近。對于能實現無源軟開關的電路,通常無需采用有源方案。

十一.濾波緩沖吸收電路

11.1電解電容濾波的局限性

- 電解電容因ESR(等效串聯電阻)較高,導致濾波效果差且發熱嚴重,影響壽命。高頻紋波電流在ESR上產生損耗,進一步降低效率。

11.2傳統并聯電容的不足

- 直接并聯高頻電容(如CBB)效果有限,因高頻電容在開關電源頻率下仍有較大阻抗,無法徹底解決ESR帶來的問題。

11.3改進方案:電感隔離分頻濾波

用電感將電解電容與CBB電容分開:

- CBB電容靠近高頻紋波側,專濾高頻噪聲(如PWM開關噪聲)。

- 電解電容置于直流側,負責濾除低頻或工頻成分。

兩者各司其職,避免高頻電流流過電解電容的ESR。11.4諧振頻率設計要點

Π形濾波網絡的諧振頻率(Fn)需避開PWM頻率(Fp):

- 建議比例:Fp = 1.5~2倍 Fn,避免共振導致濾波失效。

11.5應用擴展

- 此方法適用于直流母線濾波、高紋波電路等場景,尤其需分擔高頻/低頻濾波壓力的場合。

- 通俗總結:

- 像分工合作——電感是“交通指揮”,把高頻和低頻噪聲分別導向CBB和電解電容,避免互相干擾,同時避開共振點。

十二.振鈴

12.1振鈴的危害

- 振鈴會導致電磁干擾測試(MEI)在特定頻率容易超標,影響設備合規性。

- 振鈴能量在回路中損耗,引起器件發熱,降低整體效率。

- 當振鈴電壓超過臨界值,會產生破壞性電流,干擾電路正常工作,導致效率大幅下降。

12.2振鈴的成因

振鈴通常由電路中電容和電感的諧振引起。例如:

- 器件結電容(如二極管)與漏感(如變壓器副邊)形成諧振。

- 雜散電感(如布線電感)與器件結電容意外諧振。

- 吸收回路中的電感與電容參數不匹配。

振鈴更容易出現在無電阻的回路中,因為電阻能抑制諧振能量。12.3振鈴的抑制方法

磁珠吸收

在振鈴頻率下,磁珠表現為電阻特性,可吸收能量。需選擇合適磁珠,錯誤選型可能加劇振鈴。RC吸收電路

電容值接近振鈴的結電容,電阻按公式

$$R = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

計算(L為等效電感)。調整諧振頻率

通過改變電容或電感參數,將振鈴頻率移至與PWM頻率相近,利用開關動作抑制諧振。優化濾波設計

檢查輸入/輸出濾波電路,避免因參數不當引發諧振,必要時重新設計LC參數。注意:實際應用中需結合示波器觀察振鈴頻率,針對性選擇抑制措施。

十三.RCD吸收能量回收電路原理

13.1RCD吸收能量回收電路原理

將傳統RCD吸收電路的充放電回路分離,形成獨立的正負電流通道。正向電流通過二極管對電容充電,負向電流通過另一路二極管對電容放電,最終在電容兩端形成正負電壓輸出。

13.2關鍵設計要點

吸收電路的核心參數(電阻、電容、二極管)需優先滿足主電路的吸收需求,確保開關管安全工作。不應為提升回收功率而盲目增大吸收電路的功率容量,否則可能影響主電路性能。

13.3能量回收實現方法

在標準RCD電路基礎上增加整流二極管和儲能電容。正半周時D1導通向C1充電,負半周時D2導通向C2充電,兩個電容串聯輸出即可得到正負電壓。典型電路拓撲包含:

- 主功率開關管

- 吸收電容Cs

- 快恢復二極管D1/D2

- 儲能電容C1/C2

- 泄放電阻R

的傳統實時數倉方案的優勢)

: Excel 基本操作)